日常生活中,你會經常體驗到無奈嗎?

比如,交流的無奈。

每次回家,我都滿心期待地開啓跟我媽的對話。

然後以“我還不是爲了你好”和“那你就不能多尊重一下我嗎?”

結束對話。

雖然下次,雙方都會告訴自己,多聽少說。

但同樣的傷害,還是會不斷重演。

除了交流的無奈外,你是否也常體驗到對自我的無奈?

明明上份工作,你就因爲不會拒絕而喫虧。

但在新環境裏,面對同事的請求,你還是謹慎地回答了好的。

明明你知道應該在戀愛裏更勇敢,但下次面對自己的感受時,你還是選擇本能地退縮。

時間長了,人們會把反覆的無奈歸於命。

人們忍受無奈,並說:

這就是童年決定命運;性格決定命運。

但到底是什麼導致我們反覆被同一個錯誤絆倒?

我們到底可以找到破解無奈的出口嗎?

今天,我就想和大家分享心理學中,非常重要的一項能力——心智化。

這項能力能解決我上面說的全部無奈問題。

它能從根本上讓你改變自我,獲得與他人與世界的良好互動。

可以說,它是一切幸福,乃至成功的底層能力。

解鎖了心智化,等於解鎖了你人生中最重要的一筆財富。

照例,我會在結尾給大家提供一些實用的操作方案,幫助大家建立這種能力。

01

首先,你可能會感到疑惑,我爲什麼總會陷入重複的錯誤?

那種宿命般的,不斷找上我的問題,到底來源於何處?

要回答這個問題,需要把時間往前撥一撥,回到我們的幼年時期。

當我們還是小孩時,世界對我們來說很危險。

我們需要成人的照顧,才能活下去。

爲了保存生命,不被拋棄,兒童就進化出了一種能力。

這種能力和拉屎喫飯一樣本能,它就是依戀。

依戀理論認爲,兒童會配合成人的需求,討好成人,以便讓成人接納自己。

這種討好,從嬰兒期就開始了。

也就是說,我們很早就會看別人臉色了

比如,如果媽媽性格理智,冷漠,討厭小孩哭鬧。

那這個嬰兒就會剋制情緒,通過乖巧來討好母親。

比如,如果媽媽情緒化嚴重,對小孩的關注很不穩定。

那這個嬰兒就會用誇大的方式表達情緒,讓媽媽不得不關注它。

不管是剋制,還是誇張,這些都是嬰兒,通過成員的反饋,學到的處世規則。

從嬰兒長到兒童的過程中,我們帶着不被愛的恐懼,不斷從周圍的環境中,習得家庭規則

比如——

優秀的人,才能得到獎勵。

內向是錯誤的。

你不應該向他人索取關愛。

你有什麼家庭規則嗎?可以在彈幕裏告訴我。

那家庭規則,和我開頭說的,總是陷入重複性的錯誤有什麼關係呢?

因爲家庭規則規定了正確的,錯誤的,好的,壞的。

這種規則,就像編碼一樣,設定好了我們的反應程序。

即使我們已經長大,從小家庭走入大世界,我們不再需要家庭規則保護自己時,我們還是會受到家庭規則的影響。

並且,這種影響是不假思索的、條件反射的。

比如,前面咱說的那個,很早就學會了剋制情緒的嬰兒。

他長大後,交了個女朋友。

女朋友擁抱他時,他就老感覺不自在。

他想說我愛你,但是話到嘴邊,好像有什麼東西堵住了,他就是說不出口。

這時候,就是他內化的家庭規則在牽制他的行動。

因爲從小他就被教育,表達情緒是不對的,是不會有回應的。

當我們總在同一個地方跌倒,想要完成同一件事而不能時:

有可能是你心理的那個創傷小孩在說話。

他讓你無法動用成人的理性和能力,他充滿恐懼和擔憂地告訴你:

不要這樣做。

在心理學家薩提亞的小組治療中,有一幕治療場景讓我十分感動。

其中一位來訪者非常恐懼當衆講話,輪到她發言時,她完全呆住了。

諮詢師讓問她閉上眼睛,問:

你看到了什麼?

她說,我看到了一個10歲的女孩,因爲一次糟糕的演講,被周圍人嘲笑。

然後諮詢師問,你現在多大。

她說,我32歲。

睜開眼睛吧,你現在看到了什麼?

我看到了一羣人圍在我身邊,他們微笑地看着我,他們對我鼓掌。

現在你感到了什麼。

我感受到了平靜。

02

如果你理解了我上面說的,你可能會問:

那我如何能跳出那些已經形成的家庭規則呢?

我如何掙脫創傷小孩給我帶來的條件反射式的反應模式呢?

或者換句話說:

當我們的性格和命運已經被過往的經歷寫定時,我們有沒有可能自我改命呢?

這個時候,就要提出我們今天的重磅概念:

心智化。

啥是心智化呢?

我們可以先從下面這個小場景入手:

週末,女孩看到男孩在打遊戲,她說:

你一天天就知道玩遊戲!

男孩回:

我玩遊戲還要經過你同意啊?

這是生活中常見的一次爭吵。

你覺得,我們能通過什麼方式,改變這次對話呢?

來看一個版本B:

女孩看到男孩在打遊戲:

她想:

我感覺我好像生氣了。

我爲什麼會因爲他打遊戲生氣呢?

因爲我認爲戀人需要彼此陪伴。

我渴望他的陪伴。

這讓我想到了小時候,總是被一個人丟在家裏。

我不想被拋棄。

但男朋友是真的不願意陪伴我嗎?

他會不會是累了?

於是女孩說:

“你爲什麼這會兒想打遊戲?我想你陪陪我。”

“我上班太累了,想放鬆一下,結束這局就來陪你,麼麼”

版本B與最初對話的不同在於,女孩在使用自己的心智化能力。

首先,她能夠覺察到自己的情緒——她生氣了。

接着她能夠停下來分析,尋找自己生氣的原因。

她發現了她真正的需求,不是討厭男友打遊戲,而是想讓自己有人陪。

進一步,她發現了,這和她總是在家庭中體驗到拋棄有關。

心智化能力即,自知和他知的能力。

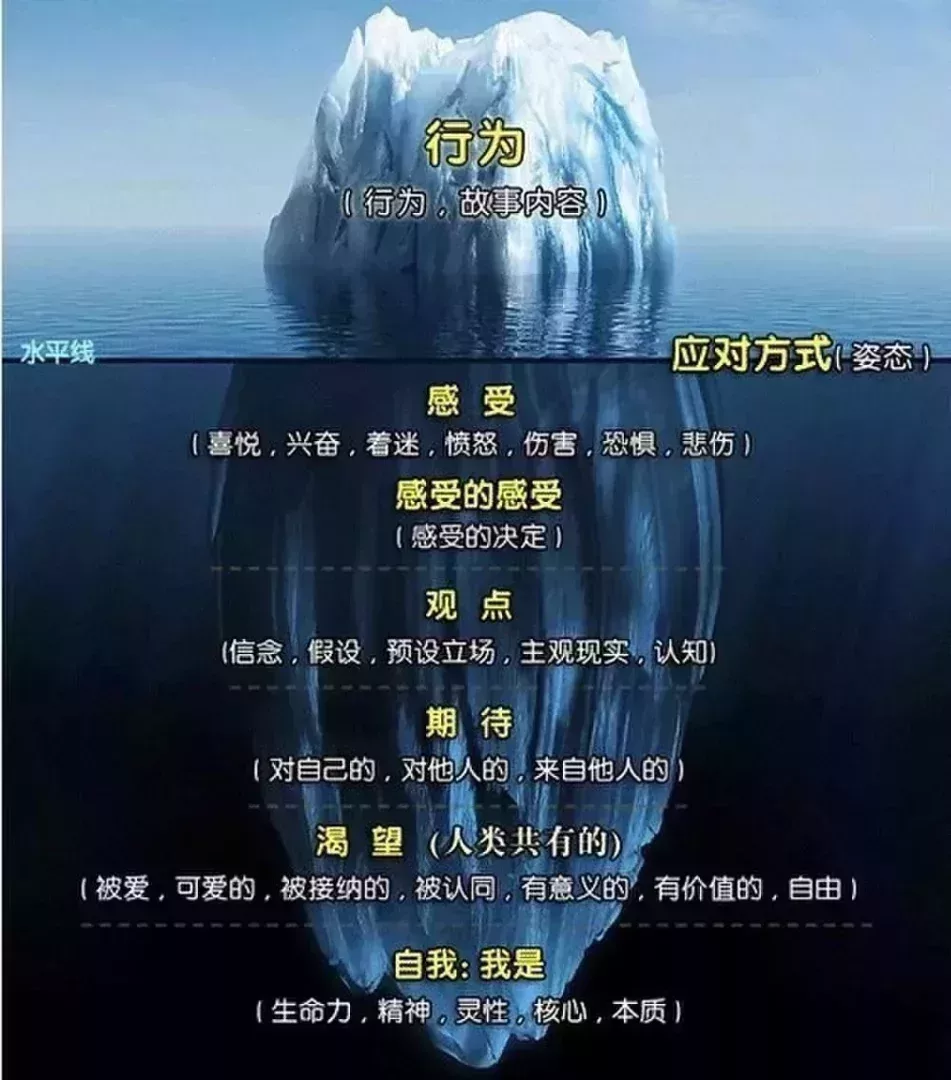

每個人都像一座冰山,顯露於海面之上的訊息非常有限。

我們只能通過行動來判斷彼此的狀態。

但海面之下,還藏着大量行動背後的祕密。

所謂心智化就是,我能瞬時,穿透自己或他人的表面行動,理解到冰山以下的東西。

我不會陷入條件反射式的反應,而是擁有俯瞰當下的能力。

我是針對冰山下的東西做出反應。

當你內心那個脆弱的創傷小孩準備行動時,心智化可以趕在他前面,像一個成年人一樣,分析問題,處理問題。

一個人的自知程度越深,他越能知道,他爲什麼會有當下這個舉動;

他越能明白,舉動背後他的恐懼和需求是什麼;

他越能判斷,正確的做法應該是什麼。

當一個人說,我不明所以地難過,我沒由來地生氣,我就是容易緊張,這些不明所以、沒由來、就是,正是把他困住的牢籠。

他無法對他的行爲進行解謎。

其實按照這個角度,當你點開這個視頻,往下看的時候,你就是在心智化。

因爲你在,認識你自己。

你撥開未知的迷霧,和我一起潛入了冰山之下。

03

當然,一定有人會說:

知道和做到之間,還有一個巨大鴻溝。

我明白應該心智化,但下次遇到問題時,我還是難以心智化,我還是會被反射動作控制。

我的作用就在這嘛,接下來的內容,我會幫助大家盡力補上這個鴻溝。

那到底該如何,訓練自己心智化的能力呢?

在我之前創辦的寫作療愈工作坊裏,我發現:

很多人對自我的瞭解,甚至連第一層都做不到。

就是他在感覺不好的時候,他甚至不能體驗到,自己到底是什麼心情,是沮喪還是悲傷。

他就是愣住了,陷入了自動循環。

他可能都不知道自己說話的時候,抱了胳膊,臉紅了。

想要心智化,第一步你得先學會覺察:

咱得知道自己的感覺,才能談到進一步分析這種感覺,做出正確反應。

以下兩種方法,是我在寫作療愈工作坊中,已經得到驗證的,可以幫助參與者覺察的方法。

第一種方法是:意識流寫作。

當發生了一件,你認爲應該心智化,但你卻沒有做好的事情時,先等這件事過去。

然後找一個情緒穩定的時候,拿出紙筆,回溯你剛剛的內心感受。

你不需要寫得很有條理,你也不需要得出什麼結論,更不用評判對錯。

你只用記錄。

這樣的寫作能增強你對自己感受的敏銳度和接納度。

第二種方法是:五感日記。

身體往往是瞭解我們情緒的最好線索,鍛鍊五感的感受力,也能提升你對自我的覺察。

你可以分五個主題,分別記錄你喫、看、聞、聽、摸某樣東西時的感受。

打開你的感官系統。

你的記錄越細微,越有助於你的覺察。

覺察能力就像練肌肉,你可以通過訓練讓它變得更強大。

等到下次,再發生讓你很難受或尷尬的事時,先用深入的呼吸提醒自己進入覺察狀態,然後使用你在寫作時習得的能力。

你會發現,你突然能感受到自己了。

當然,覺察只是心智化的第一步,當我們收集來了一些體驗感受,下一步,我們還需要對這些體驗感受,進行分析。

這就是心智化的第二步。

你不但要知道自己發生了什麼,還要知道自己爲什麼發生,也就是說,深入到冰山的下面。

2種方法可以幫你增強自知力:

一:書寫個人傳記

你可以回溯,從出生到現在,你的身上發生了什麼?

你的關鍵事件。

你是如何一步步走到今天的?

在我的寫作療愈工作坊裏,有一整套關於如何書寫個人傳記的方法,如果大家感興趣,以後我可以專門講一下。

二:書寫家庭規則

還記得開頭我們提到的家庭規則嗎?

正是這些家庭規則,扭曲了我們的體驗,讓我們以10歲兒童的心智處理問題。

所以我們需要知道,我們被哪些家庭規則控制。

你可以拿出紙筆,回到你的童年:

寫下你習得的規則。

如果你沒辦法一下子寫出來,你可以回憶你當時感覺好或不好的事件,通過這些事件,總結你的家庭規則。

下次你就能意識到,你被什麼影響了。

當然,僅僅是書寫完畢還不夠。

我們還需要跳出我們原來的認知侷限,讓改變發生。

進一步我們可以重看我們的個人傳記。

你問自己,這個個人傳記還有另外一種書寫方式嗎?

這個事件還有另外一種看待方式嗎?

比如:你跟父母的矛盾,你可以把它寫成:

一個渴望認可的孩子永遠得不到尊重的故事。

同時,你也可以把它寫成:

一個焦慮的父母充滿對孩子的擔憂,不知道如何去愛的故事。

當你意識到,個人傳記還有另外的可能,你就可以跳出創傷小孩的固有模式,更自由地應對它。

我非常建議你邀請你的父母,或者伴侶一起進行個人傳記的寫作。

你們可以互看彼此的傳記,瞭解彼此的冰山。

除了改寫個人傳記外,你也可以改寫你的家庭規則。

比如:只有滿足別人的需求才能得到喜愛

改爲:

滿足別人會讓別人快樂,我願意去做。但在不適的時候,我也可以拒絕,我不需要通過他們的喜愛確認自我。

寫完後,你可以把原有的規則撕碎。

把新的規則懸掛起來,放在你能看到的地方。

這個撕碎和懸掛的過程很重要,很多心理影響都是通過儀式和隱喻來發揮作用的。

心智化憑什麼能幫我們跳出無奈呢?

因爲它幫我們認識到了無奈的來源,並給我們提供了另一種應對出口。

自知和他知之後,你就能意識到,雖然現在你們只是短暫的交匯,但實際上你是帶着你的整個人生,和對方的整個人生相遇。

在這個過程中你會更加理解彼此,你也更能知道,你該做些什麼。

好了,這就是我今天要分享的內容,希望能看到股東們的我悟了。

有些人終其一生都活在糟糕的關係中,跟這個世界保持着糟糕的聯繫。

他們或討好,或者責備,或冷漠,或習慣於插科打諢。

他們說這是命,是性格,改不了。

但其實,心智化就是我們覺醒和改變的開始。

參考書目:《薩提亞家庭治療模式》世界圖書出版公司

寫這篇文章時,我看了不少關於心智化的書,但如果只推薦一本,我還是選擇薩提亞。薩提亞就是文中冰山理論的提出者。薩提亞在30多年的工作中,獨創了一種以自己命名的心理治療幹預技術,非常有她的個人特色。這本書是給心理諮詢師看的,有許多操作性的技巧,普通讀者讀起來會有些喫力,但獲得感很強。