據說新的中學歷史教學大綱不再把嶽飛、文天祥等人尊爲“民族英雄”,網上與傳媒中立即爭議四起,引來國家教育主管部門的澄清,一時傳爲熱點新聞。

其實就事論事地說,傳統時代的民族英雄本是個歷史現象。歷史上各個所謂的“正統”王朝疆域有大小,正如《三國演義》所云“天下大勢分久必合,合久必分”。當分裂之時,誰爲“正統”也是人各一詞。各個政權在當時人心目中也就是各個“國家”,其間的矛盾與爭戰有的可以論是非,有的純屬統治者之間成王敗寇的“家天下”之爭。

但無論誰是誰非和能否論是非,在當時可都是你死我活,其屍山血海之慘酷決不是今人所謂“兄弟鬩牆”這輕飄飄的話所能掩蓋的。那時“諸國”之間的戰爭有的可以看到文化差異的背景,有的根本就是漢文化內的政治衝突。但後者的殘酷程度也決不亞於所謂“文明的衝突”。秦趙長平之戰,秦坑殺趙俘40萬;楚秦鉅鹿之戰,楚坑殺秦俘30萬。明清之際幾個政權(不只是張獻忠,但肯定有張獻忠)輪番“屠蜀”,把380多萬人的天府之國殺得只剩一萬餘丁——雖然這兩個數字都只是在籍之數,但當時的血腥也不待言。

清前期用兵西北,人口衆多的準噶爾部竟被全族屠滅“無噍類”,連不肯“附逆”的一些準部支族主動投清後,竟也被全部活埋。其慘烈不亞於近代外敵入侵造成的南京大屠殺等斑斑痛史。相比當今的一些戰爭動用高精尖武力“狂轟濫炸”數月民衆死亡若干而舉世震驚、強烈譴責,應當說在這從古到今的演進中,人類不分中外東西還確實是文明進步了,更人道了。

以今天的眼光看過去,我們往往難以理解。所謂忠君之“愚”,所謂兄弟鬩牆之“冤”還不算什麼,“直教殄滅無遺種,屍擁長江水不流”,“壯士飢餐胡虜肉,笑談渴飲匈奴血”這樣的話如出今人之口,那簡直駭人聽聞。而陸遊自謂“萬裏覓封侯”,嶽飛自謂“白首爲功名”又怎麼說呢,今人如果自稱爲升官而打仗,那境界不免太低了。

但歷史就是歷史,不是小女孩,人們不能以今天的價值觀爲之梳妝打扮。同時也不會因爲每個民族的歷史上都不免曾有野蠻的一面而抹殺文明的輝煌。沉澱下來的歷史記憶已經成爲一種情感,嶽飛、文天祥這些爲當時的“國”而死的人在當時的“國人”心目中是偉大的英雄,而我們今天如果不在血緣上、至少也在符號認同上是當時“國人”的後代,同樣也繼承了這種情感——這就是“愛國”。“愛國”其實並非“主義”,而就是一種情感。

“國”之可“愛”,其實並沒有什麼道理可講。大國、富國、古國、強國可愛,小國、窮國、弱國、新興國對其國人來說不也同樣可愛麼?這猶如人愛其母,不是因爲她富她美她聰明,而就是因爲她而不是別人是我的母親!

筆者在一次會上講到這個看法時,在座的日本學者三谷博教授提出異議說:愛國不等於愛母親,因爲母親不可選擇,而國籍是可以選擇的。因此愛母親是必然的,愛國則未必然。中國人民的朋友三谷博教授是日本主張徹底反省戰爭責任的左翼歷史學家、人道主義學者,長期受到日本右翼“愛國者”的壓力。他持這樣的觀點完全可以理解。

不過仔細想想,這話也是。愛國與愛母親不同之處在於母子之間有明確的撫養—贍養義務,母子關係除了親情以外還有這種權利—義務紐帶,它不僅是感情聯繫,還是法理聯繫,不是說割斷就可以割斷的。

而雖然人們也說“祖國母親哺育我”,畢竟這只是文學語言。國家並不像母親那樣具有自然人格。我們所講的“國家”相當於西方語言中三個概念的合一:state(國家機構或曰政府)、nation(國族或曰國民)及country(國土)。其中,state並沒有養育國民(恰恰相反,是國民供養着政府)。而nation就是國民本身,無所謂自己養育自己。country是個地域概念,也不能成爲養育行爲的主體。因此無論從哪個意義上講,“國家養活國民”都是說不通的。正是由於這一點,人們重新選擇國籍一般要比“重新選擇母親”更能見容於情理。

但這恰恰更說明愛國是一種純粹情感而非強制性義務。公民對國家(實際上是公民個人對全體國民)是有法定義務(相應地也必須有權利)的,如納稅、依法服兵役等等。但這種法理上的義務與愛國感情並不是一回事。一個美籍華人對美國而不是對中國承擔公民義務,但他對中國完全可能仍有某種情感。流行歌曰“洋裝雖然穿在身,我心依然是中國心”,其實還不止此,他可能納的是美國稅、當的是美國兵,但依然有“中國心”,美國能因此爲難他嗎?不能。只要他爲美國納稅當兵,就是一個合格的美國公民,至於他的“心”如何,別人事實上是管不了的。

而中國公民又何嘗不是如此!一個正常承擔公民義務的中國人,在情感上是不是“愛國者”,誰知道?而那些喜歡以“愛國”自誇的人,在履行公民義務方面又是否都夠格呢?人們應該依法要求他履行公民義務,但他是否“愛國”你能管得了嗎?

“愛國”既然是一種情感,不能進行理性分析,人們對作爲“愛國”象徵積澱在歷史記憶中的民族英雄形象的愛戴也具有類似性質。從理性上論證嶽飛、文天祥何以值得崇敬,對一般人(而不是對歷史學者)也許並不那麼重要。重要的是人們已經在感情上認可他們是民族英雄了。而嶽飛、文天祥既已作古,也不存在個人崇拜導致其權力不受制約的問題。在美國人們可以譴責總統,但不會譴責民權偶像馬丁. 路德. 金,因爲人們擔心總統磚制,但已故的馬丁. 路德. 金是不會磚制的。那麼對於嶽飛、文天祥人們多點兒崇敬,也沒什麼不應該。

但是假如有中國公民,比如某個少數民族自認是女真人之後,因而以金兀朮爲民族英雄行不行呢?應當可以。感情問題無須論證,也不能勉強,而且應當允許多元。一個民族完全可以崇敬自己的民族英雄,條件是不污辱其他民族的民族英雄。當然如果原來沒有這種崇仰,也不必生造出一個來。一言以蔽之,在民族英雄問題上,順應傳統沒什麼不好。至於歷史研究又另當別論。嶽飛也好,文天祥也好,都是可以討論的。在這方面不應該設置禁區。

愛國感情是應該尊重的,但動輒指責他人“不愛國”則很糟糕。不要說感情不能勉強,法律範圍之外的公民對國家義務也是不能勉強的。文明國家崇敬並銘記每一個爲國犧牲的烈士(而不僅僅是抽象的“烈士們”),他們每一個人的英名都會被銘之豐碑、載諸史冊——而不是“一將功成萬骨枯”地被堙沒,他們每一具忠骸都要被不惜代價地找到並隆重地迎歸故土,他們每一個家庭都會受到國家從精神到物質的、具體而不是抽象的幫助。爲什麼?因爲國家只要求他們依法服兵役、遵命上戰場,但並不要求他們去死,不要求他們“寧死不屈”,他們有服役的義務,但並沒有戰死的義務,而他們在沒有被強制要求的情況下仍然慷慨赴義、爲國捐軀了,這是爲國民作出了“超額的”犧牲,是在並無法定義務的情況下主動作出的奉獻。所以尤其令人崇敬。

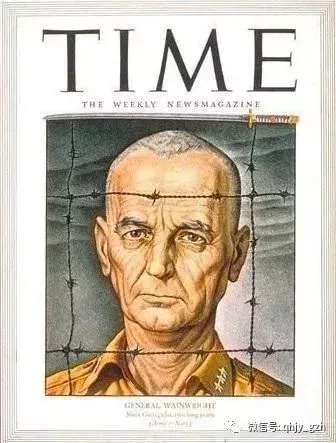

正是基於同樣道理,這些國家也尊重那些在戰場上盡了法定義務但沒有選擇犧牲的公民——戰俘。他們不僅回國時受到熱情的歡迎,而且在此後的人生道路上,戰俘經歷對他們只有正面影響,沒有負面歧視。除了那些倒戈事敵爲虎作倀對國民利益造成了實質傷害的叛國者要受到懲罰外,不幸被俘者如果大義凜然當然是英雄,即便“寧屈不死”、在刺刀下被迫作過違心的表態,國民也不會去苛責他,而只會譴責那些侮辱其人格強迫其表態的敵人,並且把他的屈辱經歷作爲爲國蒙難來給予同情。

在文明國家,戰俘受勳與在後來的競爭中增加機會都是理所當然的事。在各種競選中,如果說逃避服兵役會使你失分的話,戰俘經歷則會使你得分。爲國而戰、爲國蒙難的戰俘榮譽當然不能與爲國捐軀的烈士並論,但絕對不是恥辱。我們有些人對戰俘在那裏享有的社會地位無法理解。但其實,崇敬烈士與尊重戰俘都體現了國家對公民、對人、對生命的重視與尊崇。而從常理上講,沒有必死之命卻慷慨赴死的烈士,難道不比“君要臣死不得不死”的可憐蟲偉大得多嗎?

歷史已經證明:現代文明國家崇敬烈士、尊重戰俘,只對那些逃避法定公民義務(納稅、服兵役等)的人施加壓力,而懲罰危害國家罪更是要遵循法治與人權的界限,以行爲事實而不是以思想言論爲準繩。這一切成爲把具有不同膚色、不同族裔、不同母語、不同宗教信仰、不同生活習慣和不同祖籍地的四方移民凝聚成爲一個偉大國家的價值基礎。而那種歧視戰俘同胞、強迫“爲國犧牲”、以及動輒以“愛國”爲棍子敲打自己同胞作爲內鬥手段的“對內的民族主義”,和在“民族英雄問題”上辱罵不同意見的網上言論都是幼稚的表現,對民族、國家的凝聚力並無好處。