除了市內與短途城際交通外,我已經許久沒有乘火車了,不過每每看到哪裏鐵路通車了、提速了的消息我還是會留意,下面與大家分享我坐火車的經歷。雖然是個人經歷,也從側面反映出時代變遷。

1959年我5歲那年第一次坐火車。當時在西軍電讀書的俊偉舅舅迴天津,自告奮勇要帶我和哥哥去姥姥家。那時候的綠皮車時速是32公里,快車時速40-50公里。西安到北京1200公里,按車速50公里計算,需行車24小時,加上北京轉車停留1-2天,我們4天以後纔到達天津。而且我們坐位是硬木板座,外面沒軟包。在火車上喫喝拉撒幾十個小時,剛開始還有新鮮感,到了晚上只能坐着睡覺累的東倒西歪,俊偉舅舅更是一路上照顧我們辛苦無比,有時候他站着讓我們兩個輪流躺在座位上睡覺,到了大的停靠站就下去買喫的。從此寒暑假他迴天津再也不提帶我們的話了,估計那一次就累怕了,知道帶着小尾巴有多麻煩了。

當時年齡小很多細節已經不記得了,但有兩點記憶深刻,當時整個西安只有不多的幾路公交車,3路公交車只到小寨。我們住在西北局(現在陝西軍區)院裏,按理說到小寨十字路口也就不到1千米。爲了趕火車,我們凌晨3點還睡的迷迷糊糊就被叫起來硬塞着喫個煮雞蛋,穿着短裙的我覺得走了很久的路,在昏暗的燈光下等了很久的公交車。在火車上困的差點從座位上滾下來。

到了北京舅舅帶着我們兩個小尾巴到處轉,其實看到什麼我已經不記得了,只對走路走到腳丫子疼記憶深刻。後來翻父親的日記,知道我們看了有些尚未完工的十年大的獻禮工程“十大建築”——人民大會堂、歷史博物館和革命博物館、民族文化宮、北京火車站、農展館、工人體育場、釣魚臺國賓館、華僑大廈。是萬裏帶着幾萬名工人建造的,在這些人中出現了李瑞環、張百發這些勞模。其實1959年饑荒的敗像已露,但是我們小孩沒有體會。去了一趟北京天津可有資本向小夥伴們炫耀一陣子了。

對1950-60年代記憶深刻的是十年大慶獻禮電影:像《林則徐》、《國慶十點鐘》、《林海雪原》、《山間鈴響馬幫來》、《五朵金花》、《戰火中的青春》、《海鷹》、《蘆笙戀歌》、《白毛女》、《青春之歌》、《女籃五號》等等伴隨着我們成長,這些影片且不論政治傾向,還是有些人性化和藝術水準,起碼比wg中的八個演板戲多樣化,以至於每部影片都看了十遍以上。

1957年可能連父親都沒有意識到反右只是整肅知識分子的開始,更大的厄運還在後面。1953年西北局組織了一批幹部去東北參觀,回來以後心悅誠服地作報告說,國家在滿目創痍的情況下這麼快就建成了欣欣向榮的工業化城市。實際上我想他應該知道,他們看到的是日本人和僞滿留下的底子。1945年時日本爲應付盟軍日益凌厲的攻勢,關東軍精銳基本都被抽到太平洋和關內戰場,以致蘇軍突然宣戰時幾無招架之力,沒幾天就投降了,戰爭本身破壞不大。但蘇聯人進來大拆大卸,連火車帶鐵軌都搶回了蘇聯。所謂滿目瘡痍主要就是因此。後來看在我們抗美援朝血流成河的份上,蘇聯才把大量援華投資集中投放東北,重振了那裏的工業。使得關內的我們那時看東北,就像今天東北人看深圳般的眼花繚亂。

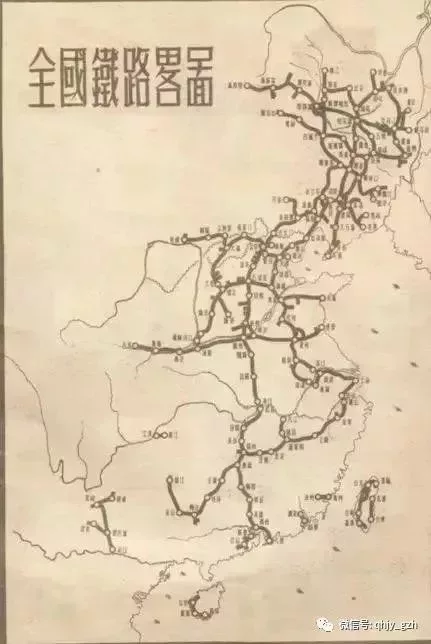

尤其是鐵路,今天對改革前還有印象的人都應該記得,一直到1970年代末,中國火車站掛的全國鐵路線路圖都分兩半:左邊是全國其他地區的鐵路,右邊是東北的鐵路。因爲東北一隅的鐵路就佔全國之半,難以用同一比例統一標示。而那時東北的鐵路基本都是恢復僞滿建成又被蘇聯人拆光的舊路。有的如北安-黑河、長春-白城、嫩江-黑寶山等線直到1990年代才陸續修復完——當然,那都算在新中國鐵路建設的偉大成就裏了。

但父親他們參觀東北還是很振奮。當時他就寫信給姥姥。姥姥對公私合營有看法,父親勸她說社會主義改造是大趨勢,主動改造比被動改造好,我們這些出身剝削階級家庭的人尤其要適應新社會,並積極爲新社會服務。

當然,民國時期內戰外戰不斷,鐵路修的多,拆的多,毀的也多。尤其是1937-1949年連年殘酷的全面戰爭,已建的路網“滿目瘡痍”,1949年戰爭結束時還能通車的鐵路確實不多,但實際上直到1960年代中期,我國鐵路通車里程才超過了1949年前我國曾建成鐵路的總長度。與1949年末相比,1950—1975共26年間我國鐵路共增加通車里程2.4萬公里,僅略長於民國年間修建的路段。這使得當時的鐵路運力奇缺。不要說小孩,就連成人坐火車旅行都很受罪。

1960年父親帶弟弟回了一趟山東老家。但從父親留下的日記知道他們買不到快車票,乘的還是慢車。一路擁擠無比。到商丘再轉汽車纔回到老家。當時機關在饑荒中爲了展開生產自救,劃給每個職工一小塊地。父親因此從老家帶了一把紅薯秧苗想種在地裏,還用鳥籠子給我們帶了10只小雞(我在《雁過留聲》中提到了它們的後來)。結果一路遭罪,因爲拿着鳥籠,騰不出手來抱弟弟,不到4歲的他被擠得哇哇大哭。紅薯秧也在擁擠中叫人給偷走了。我是在父親的日記中才知道當時還有偷紅薯秧的。

1960年冬天媽媽在臨潼縣搞整風整社,父親要上班又要照顧我們兄妹三人着實忙不過來,媽媽就帶我去了臨潼。臨潼距離西安30公里,現在有高速有火車,高鐵時速達250-350公里,10來分鐘就到了。但那時的火車不僅慢,而且所謂的快車因爲運力緊張都不賣短途票。去臨潼則連普通的慢車票都不好買。我們只能趕上西安到臨潼的短途悶罐車。那種悶罐車也叫“代客車”,類似現在的封閉式集裝箱。一節車廂除車門和極小的一兩個窗戶其他都是密閉不透風的,沒有照明,沒有供水、更沒有製冷加熱設備,其實就是用貨車來裝人。短途客運用悶罐貨車補充運力,那時並不稀罕。

對短途出行的農家旅客來說,乘這種車的好處是什麼都可以帶,老鄉趕集的揹簍包括豬和雞鴨都可以上車。而我卻非常不適應,想想一年前乘的硬板火車還叫苦連天,那可比悶罐車好太多了。我當時6歲,穿着小棉猴,坐在車廂地上的麥秸上,和一幫衣衫襤褸的老鄉擠在一起,有人抽旱菸嗆得我直咳嗽,心裏的驚愕就別提了。這車走走停停,遇到正規客車都要讓路,不斷有人上上下下,雞叫孩子哭混雜一片,折騰了大半天才走完30公里到了臨潼。

後來我知道,悶罐車蘇聯使用的最多,最初用它來運送流放犯人。二戰時蘇軍經常用它運送軍隊。我國1948年在遼瀋戰役中首次使用,後來成爲部隊調兵時的常用車。朝鮮戰爭、東南沿海戰時緊張時以及越南戰爭時期,都使用悶罐車來運兵。1969年中蘇關係緊張,L“一號命令”傳達到各單位,部隊疏散規模達95個師。我1970年在文峯蔬菜商店當臨時工時,恰逢往西北緊急戰備的高峯,我們的最大供應對象就是軍需供應站,有一兩次我們直接送菜到車站,就看見一列列的悶罐運兵車。而據有關資料,直到1998年抗洪時,還調集了5千輛這種車廂運送抗洪部隊,此後悶罐車才徹底退出客運歷史。

幾年後父親在反修運動中槍,據說是在黨校教國際共運史時犯了修正主義錯誤。其實無非是從事理論研究,接觸到一些不同資料,在討論和講稿中發表了一些看法,於是成爲異類。1965年他被趕出西北局黨校,帶着我們全家下放甘肅隴西。

那時候人們的行裝真是簡單。在供給制條件下,家裏的一切傢俱都是釘有單位鐵牌的,我們自己啥也沒有,又都在食堂喫飯,所有的行李主要是書,打點停當一共11件,先裝車運走,一部解放牌卡車裝了小半車廂。我們自己則坐火車。車票是6月1日凌晨3點的臥鋪,記得這麼清楚是因爲我由於隨家“流放”,沒能參加原定六一兒童節的表演,有點鬧情緒。

我們半夜一點到了火車站,想着全家一人一張牀地坐火車,這是我們第一次坐臥鋪,雖然困得眼皮打架,也還是有點期盼的,同時也部分抵消了要去一個艱苦地方的忐忑。結果到了進站口,人家說我們晚了一天,是昨天的臥鋪。這才知道我們把此日凌晨和前日半夜搞混了,本該5月31日過了12點離家,趕6月1日凌晨三點的車次。結果我們卻是“六一”半夜才動身。當時那份掃興就別提多沮喪了。沒想到平日細心的父親,也會犯這種低級錯誤。

我們行李都託運了,肯定是不能回去了。好說歹說,最後車站允許我們去坐硬座。這個差別可不是一星半點大,我們3個孩子的情緒一下就低落下來。白激動了半天,連臥鋪長什麼樣都沒看到。尤其是到了隴西,放眼望去,幾間灰禿禿的矮小平房,想着也不知道在這個鬼地方要待到猴年馬月,心裏哇涼哇涼的,心理陰影別提多大了。

在隴西沒待幾個月,1965年10月我就“獨自”去了天津姥姥家。說是“獨自”,其實是與瀋陽設計院的兩個叔叔同行。當時正在大建“三線企業”,大量與軍工有關的企業按照“山、散、洞”的原則內遷。瀋陽設計院承擔選址工作,在隴西籌建113廠,設計年產8000噸鋁鎂型材(航空用),這就是後來的西北鋁加工廠。兩位叔叔就是爲此來往於隴西,媽媽到車站送我時與之攀談,拜託路上照應一下。

然而兩位大人是臥鋪票,而我只有硬座。白天列車員允許我在臥鋪車廂坐着,晚上是不允許留下的。1965年正是學雷鋒倡導做好人好事的高潮,我帶着紅領巾,跟着列車員跑前跑後做衛生,結果跟他們混熟了,晚上就破例讓我留在臥鋪車廂,在通道里睡“地鋪”。這就算我平生第一次“蹭”臥鋪車了。

到了1967年初,wg“大串聯”中我又有了更多玩命擠火車的經歷。過去我已經寫過回憶,此處就不贅了。

一晃20多年過去,這期間我插隊、工作、成爲“工農兵學員”、後考研重回蘭州大學,畢業時與秦暉結婚後到西安的陝西師大工作。幾年後,學校要派我去蘇聯(後來幾經周折,改到波蘭華沙大學)深造。此時我們已經有了女兒。我長期出國把這樣小的孩子甩給秦老爹顯然不合適。而這時我父親已經患上腦血栓不能自理,需要母親全力照顧。把孩子放在她姥姥家也不現實。我們商量的結果,決定把女兒送到南寧奶奶家去。

直到這個時候,中國的鐵路旅行仍然是艱鉅的苦差事。尤其是帶着孩子,進行需要多次換車的長途旅行,更是苦不堪言。改革初期中國鐵路面貌雖然有所改觀,但主要是結束長達十年的混亂,路網建設也快了些。但技術水平仍然很差。秦暉說當時中國的空調軟臥車都是進口東德的。後來他在德國見到前東德最後一任gcd總理莫德羅時,還跟他聊過中國車輛製造業改革初期推廣“包岑經驗”的事——對華出口軟臥車的包岑鐵路車輛廠曾經就是在德累斯頓工作過的莫德羅主管的。

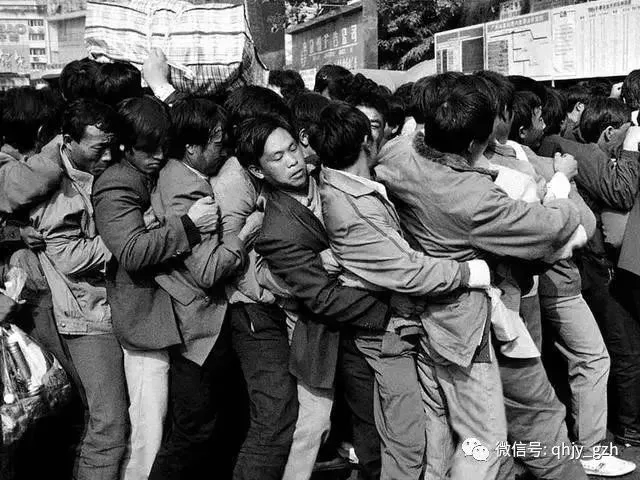

這種首長用車我們自然沒領教過。而一般的客運“綠皮車”與1960年代相比,也就是硬座車由木板座改爲包了一層軟皮的鐵傢伙,火車頭也改以內燃機車爲主(但慢車仍然用老式蒸汽機車)。那時鐵路雖然多了些,但人更多,而且初興的市場經濟下,國人流動性大增,開始出現最初的“民工潮”。所以那個年代也是中國鐵路旅行最艱難的時期,人山人海、大包小包、票源稀缺、車上擁擠、轉車費勁,都僅次於wg“大串聯”歲月。

當時從北方去南寧最方便的是北京發車到越南的5次國際特快,從西安到鄭州換一次上了這趟車就可以了。但那時在鄭州中途籤轉5次特快不要說臥鋪,就是硬座都絕不可能。我們只好乘西安開往廣州的普快,在衡陽換車到柳州,再從柳州換車到南寧。一路上要換兩次車,孩子太小,定時喝奶秦暉路上應付不了。那時又正是教師最窮、“體腦倒掛”、“造原子彈不如賣茶葉蛋”、“拿手術刀不如拿剃頭刀”的牢騷最盛行的年月,我們兩人同去又太費錢,所以只好我獨自帶着孩子上路。

那時候沒有空調車,車廂裏悶熱,都是打開着車窗,吹的滿臉黑塵,這都是小事,最難的是擁擠着排隊等洗手間,大人可以等,這麼小的孩子卻無法自控。我一個雙肩揹帶一兩件換洗衣服,一個編織提籃裏面裝着奶瓶和奶粉,網兜裏裝個帶蓋子的塑料痰盂,中間用毛巾綁起來跨在左肩,右手抱着孩子,那身行頭有點像“超生遊擊隊”裏的宋丹丹。

在西安出發的火車上還好,到了衡陽轉車的時候,因爲是過路車,大家生怕搶不上車位,都在向前擁擠,車站已經檢票放行,到了地下通道,忽然通知前方有小事故,車輛晚到,卻又不允許人們在站臺上等候。而後面不知道,還拼命往前擠。我肩上挎着東西,背上揹着書包,手裏抱着孩子,個子又小,這時被後面的人一撞,孩子從臂彎裏掉下來。她太小抓着我的褲腳哇哇大哭,眼看後面湧上來的人就要踩踏過去。我使足渾身的力氣,彎腰去抱她。後面的人一擁而上,身上的負重和手裏的孩子使我再也站不起來了。我坐在地上用手護着孩子,快要窒息了。

這時我後面一當兵小哥用雙臂撐住後面擁上來的人羣,大聲叫:你快站起來!利用這一點點空檔,我咬着牙拼盡全部力氣站起來。現在想想要不是這位小哥,我和孩子可能就被踩踏致死。但當時連一聲謝謝都沒顧上說,就被人流裹挾着腳不沾地的移走了。

上了車又是滿員超載,我蒙哥大汗差點虛脫。孩子實在熬不住,就鋪了一張報紙讓她睡在過道上,害怕來回走動的人踩着,一有人過來我就彎腰伸手擋一擋。等到了柳州,她已經是個滿臉花的小泥猴了。這一次換車實在是把我換怕了,返程的時候我在柳州站等了3個小時不敢出站了,看完了整整一本書。這是我平生最危險的一次旅行。

1990年10月我乘中蘇國際列車經莫斯科前往華沙,晚上到達北方國門——二連浩特。那時正是中國倒爺最興盛的時候,我們乘坐的K3列車就被稱作“國際倒爺車”。赴蘇人員也帶了大包小包的皮衣牛仔褲要在途中脫手賺取盧布。車門一開人們帶着行李蜂擁而至搶佔地方,我帶的行裝雖少,也是費了九牛二虎之力才安頓下來。中蘇鐵路軌距不同:蘇聯與蒙古採用的是1520mm寬軌距,中國則是1435mm的標準軌距,所以中國火車進入蒙古境內是要換寬軌底盤和餐車。每節車廂旁都立有起重設備把車廂抬高,然後換上蘇式軌距。可變軌列車那時還沒有,所以在二連浩特要停留兩個小時。一路上的所見所聞我在《新餓鄉紀程》一書中已有敘述。

1994年我們調動工作到北京後,家庭和國家的經濟都在改善,出行方式也與時俱進了。有一次回西安我坐的是軟臥(當然已經不是包岑廠的產品而是國產了)。那時候軟臥車廂的私密性較好,但是密閉的空氣更不流暢,如果是和陌生人一個包廂,反而還不如硬臥暢快。這次包廂上來了兩個機關幹部模樣的人,一看就是上下級關係,他們的交談像是搞政工的,還有點刻意地擺排場。看見我坐在那裏似有不悅,兩人旁若無人大嗓門大動靜,目中無人地把我當空氣。列車開動以後我突然靈機一動想逗逗他們壓壓氣勢,也測試一下自己的觀察力和判斷力。

他們雖然穿的是便裝,但是從褲子和端肩的姿態我可以判斷他們是軍人而且是空軍。西安有好幾所屬於空軍的學校:四醫大、飛行學院、火箭軍大,從言談可以排除這幾所學校的專業人員,剩下的就只有西安小雁塔附近的政治學院嘍。我就說,你們是空司的人,去西安政治學院吧?未等回答我又指着年長一些的那位說,您是大校。我也不是憑空亂說,我看見年輕些的那人給他提着一個不大的硬殼箱子,知道那是裝軍人大蓋帽的。這個年紀未退役,應該是大校或少將了。但這兩級間門檻較高,能跨過去由校入將有一定門檻,更有可能是大校。

看到他們驚愕地合不攏嘴,我知道自己全部說中了。我隨即翻開一本書假裝專心閱讀,從眼縫裏看這兩人的神情一下變了。年輕一點的那位小心翼翼地問,你怎麼知道的?我故作輕鬆回答:“福爾摩斯唄”。兩人馬上走到車廂外嘀嘀咕咕,直到熄燈後纔回來。哈哈,沒想到這麼容易就使剛纔還高樓萬丈的氣勢歇火了。

如今出遠門基本是飛機,即便陸行也是高鐵滿天下,坐列車的方式已經完全不同了。