作爲一個資深《異形》粉,在首映日去看了電影《異形:奪命艦》(Alien:Romulus)。以下是一些心得和點評。

1.兒童不宜:首先這個電影有許多暴力血腥內容,程度不亞於並且可能超過《異形》1、2、3.對完全沒有接觸過這個系列的觀衆而言可能頗爲嚇人。兒童觀看的話可能留下陰影。大多數國家建議14~16歲以上人士觀看。所以:最低限度,不建議家長帶初中以下學生觀看

2.異形從初始系列到後續系列的發展迭代:第一部《異形》(1979)由Ridley Scott導演,是電影史上的經典,不僅僅包括科幻、恐怖的內容,還有許多關於哲理和人性的意味與探討,片中基調、套路、內容、素材爲後面的系列(包括兩部“前傳”)奠定了基礎,或埋下了線索與伏筆。時隔多年後觀衆們仍會重拾經典,重新回味。但後面的續集(由不同導演執導),從第三部開始水平就直線下降,退回到一個非常平庸的軟科幻驚悚片。異形與鐵血戰士的兩部跨界電影(2004、2007年)進一步沉淪,都是標準的爛片,幾乎將異形系列帶到溝裏。這個靠喫第一部的老本,之後一路向下的趨勢,直到2012年和2017年Ridley Scott重新出山執導《普羅米修斯》(Prometheus)和《異形:契約》(Alien Covenant),又徹底扭轉了這個趨勢:這兩部電影都是大師級的,具有相當高的藝術價值、思想價值和商業價值,尤其是裏面對造物,對人類的來源,對人與AI關係等問題的探討(許多問題都是從古到今困擾人類的最深層次的“哲學”問題)。這兩部電影又圈了一大堆新粉。作爲老觀衆,肯定希望2024年新出的這部電影是《普羅米修斯》和《異形:契約》的延續

3.本部電影——退回原型:但意外的是,由烏拉圭導演Fede Álvarez編劇和執導的新作《異形:奪命艦》(Alien: Romulus)一下子把系列電影又拉退回到了“原點”——即回到了《異形I》(1979)與《異形II》(1986)的水平。客觀的說這部《奪命艦》是一部還可以的電影,但無論從內容、劇情模式、主題與主旨,全部的演繹和呈現,都退回到了七十年代末和八十年代初的水平——當然那是直到《普羅米修斯形》出現之前,異形系列的經典原型以及最高水平。所以,對於期待看到《普羅米修斯》和《異形:契約》續集的粉絲來說,《奪命艦》會讓他們十分失望。而這也讓人很擔心:難道異形系列要重回八十年代的科幻驚悚老路,再在這部片的基礎上拍幾個續集麼?這恐怕會把這個系列再次拍死。

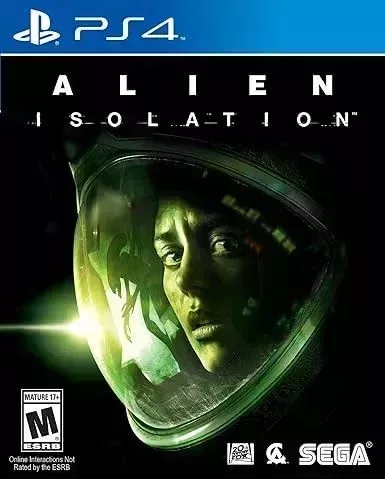

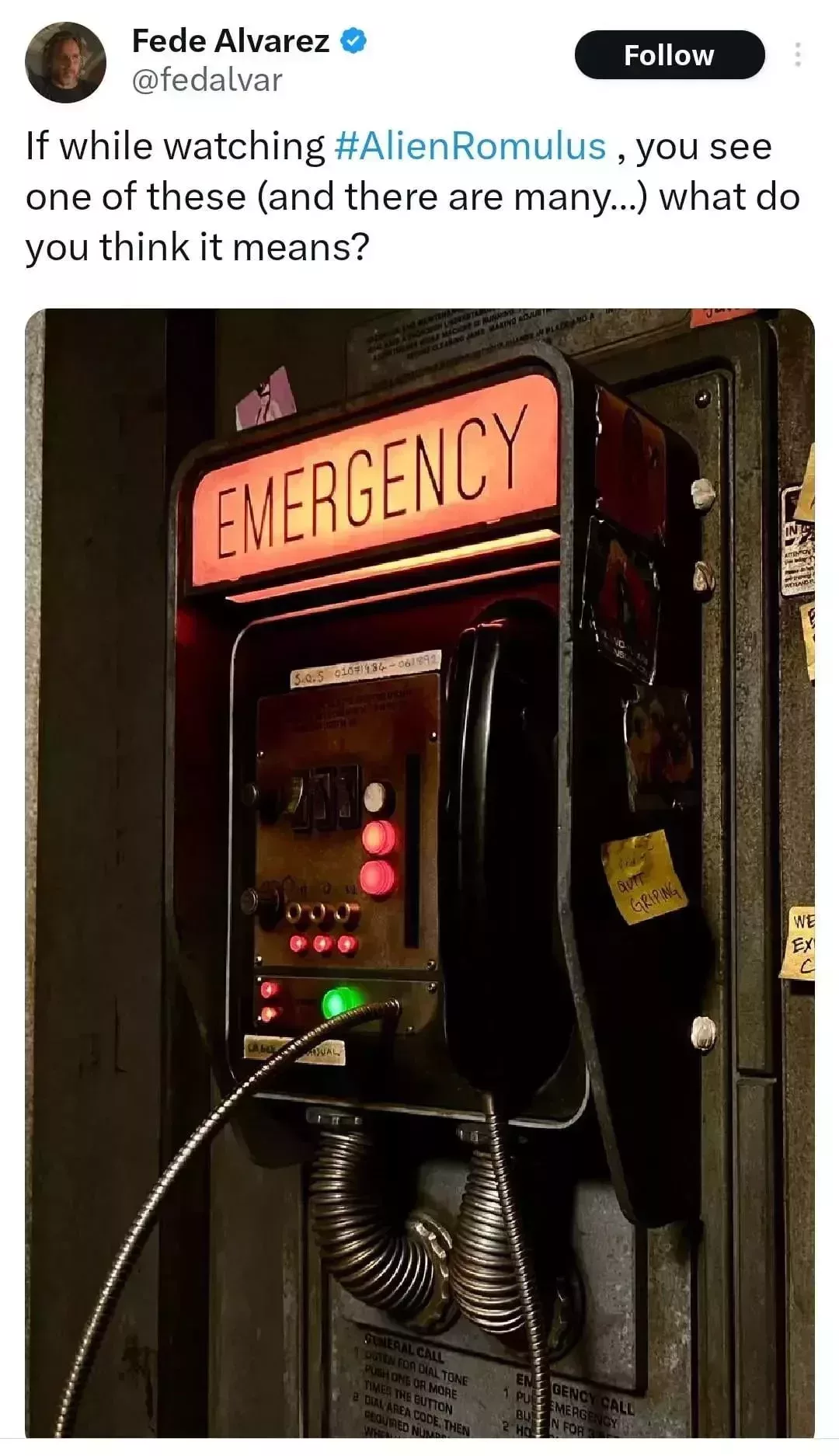

4.時空對標——《異形》1.5:《異形:奪命艦》(Alien: Romulus)在異形世界的劇情時空裏,發生在《異形1》和《異形2》之間的。與這部電影在內容、元素、風格、語言上最相似的,實際上正是2014年異形系列的遊戲《異形:隔離》(Alien Isolation)。《異形:隔離》是異形世界裏很重要的一個組成部分,因爲它對前後劇情是有銜接和拓展的。這裏要推薦一下:如果讀者喜歡玩大型遊戲,那麼一定要試試這款遊戲,這絕對是有史以來最恐怖的遊戲之一,體驗極爲特殊。

而導演Fede Álvarez也毫不掩飾,直接在X上發推請觀衆在《奪命艦》裏找找緊急電話亭,直接對《隔離》致敬(緊急電話亭是《隔離》裏面儲存遊戲的地方,玩家見到如見救命稻草)

5.全部都是套路,了無新意:這部電影是完完全地退回到《異形1》(和《異形2》的水平。對於《異形》的老粉來講,它毫無新意、毫無想象力,不知道是在看新電影,還是在看老片重製或翻拍。裏面完完全全都是套路,就跟模板刻出來的一樣:

1)主角得是女的

2)你也可以放心,主角一定可以活到最後。所以完全不用替主角緊張

3)總是有一個重要的仿生人做搭檔;

4)永遠有一羣人來到一個被廢棄的太空船、空間站或基地

5)對這個地方几年探索,這羣人發現了異型

6)一定會有一個人先被facehugger抓住,他/她的功能就是被異形破胸而出

7)船員/團隊永遠會在隔離上犯錯誤,就是犯應當隔離但沒能隔離,收納了被異形入侵的人,結果殃及所有人

8)除了主角和搭檔的仿生人意外,這羣人都會以略微不同的方式陸續死光。你可以從面相、行爲、語言判斷哪個角色會先死

9)開始瞭解和摸索異形的生物特徵,以及軟肋,並結合軟肋加以攻擊

10)過程中會發現Weyland-Yutani公司的陰謀。永遠的反大企業(anti-corporate)主題

11)最終無論如何剿殺,如果你發現主角逃出來了,電影還有二十分鐘,那麼一定會有一個異形逃脫出來,仍然和主角在一起

12)主角在最後一秒鐘,以驚人的方式,消滅了最後殘存的這隻異形

13)過程中,仿生人會參與。永遠會涉及仿生人/AI是幫人類,還是站在對裏面的問題

這裏面,滿滿的套路、公式,模板,沒有一丁點的驚喜——甚至哪怕導演最後想出來的那一丁點所謂創新的東西,也沒有形成對舊系列的飛躍(例如《異形4》),更超不出異形粉絲們的想象——“就這……?”

6.看老版等於“劇透”:所以,在看這部電影之前,切忌重溫之前的異形電影(主要是《異形》1~4),因爲看了前面幾部就等同於劇透了

7.復刻得再好也不代表有水平:有人可能會說,《異形1》確實是經典。裏面所有的敘事和呈現手法、模式、風格、語言都是經典的,是電影的經典,藝術的經典,所以爲什麼不重複利用呢?爲什麼不能用新作重新“印證”,並征服新的粉絲呢?針對這個問題,我的回應是,同學,莫扎特的古典音樂(古典風格,狹義的古典音樂)絕對是經典,經典中的經典。但你模仿他的元素去創作一個曲子(或者AI也能做這件事情),不能說明你是一個“好”的作曲家,不會讓你在音樂界獲得任何地位;同樣的,你模仿畢加索和莫奈去畫一幅畫,畫的一模一樣,也不能說明你是一個“好”的畫家,不會讓你在繪畫界獲得任何地位,爲什麼?因爲你只是模仿而已。這在藝術領域是共通的,在電影上當然也是一樣的,你模仿過往大師的電影,印證他的配方、元素、手法、風格、語言、套路的成功,還是說明大師的偉大,而你只不過是一個負責復刻、重製的工匠而已。這就是Fede Álvarez的問題:他是一個不錯的復刻師。最低限度,他也打敗了《異形3》(1992)、《異形4》(1997)的導演不是?

8.時空錯亂的電影:但問題是,Fede Álvarez復刻得太像了。如果你剛剛把《異形》系列看完,再玩幾個小時的《隔離》,你都不知道《奪命艦》是什麼年代的電影。說它是2010年代的、2000年代的你都有可能相信。把特技部分排除,很多場景和1980年代甚至初代《異形》(1979)一樣。你也可以理解這是把2014年的遊戲《隔離》拍成了電影版。總之,《奪命艦》很像一個“重製”(remastered)電影

9.電影的受衆是誰?復刻和重置得如此逼真,那這個電影到底面向誰呢?拍電影肯定是要有商業考慮的,應該新老觀衆都面向,所以只能這麼理解,對於老粉絲,這是一種純粹的重溫,一種純粹的致敬:我就是要按照原來的配方,不折不扣地把這道菜做出來。做增量就是對原著的侮辱。對於新觀衆——比如沒有看過異形系列的零零後,讓我給你們一個機會,重新體驗一下1970年代末、1980年代初的觀影者的體驗,感受一下異形的魅力,爭取把你們變爲異形系列的新粉絲

10.復刻的兩難以及《奪命艦》的不足:但問題是,異形固有粉絲羣體應該是這部電影基本盤,所以,在對異形生物形態的呈現上,導演遇到了這樣的兩難:到底是一點一點呈現呢,還是一下子就把“包袱”都解開,讓異形活脫脫地跑出來呢?我們記得《異形1》,幾個宇航員從一個星球收集到奇怪的信號,前來瞭解情況,發現了廢棄的極其詭異、神祕、嚇人的外星生命廢墟,然後有人遭遇異形(facehugger)襲擊,但還是把“種子”帶回了飛船,一開始沒什麼事,經過一段時間,突然爆發,異形破胸而出。異形的變異是有個過程的,特徵是一點一點對人們呈現的。最終,異形破胸而出“誕生”的一刻,是恐怖“包袱”的釋放,也是恐怖的高潮,堪稱電影史上的經典。沒有這個過程就不叫“異形”。但這個過程的關鍵是節奏是懸念:不能太快,要潛伏……一點一點的……直到突然,咔擦!但對於《奪命艦》來說就不可能了:大部分觀衆都知道會發生什麼,沒有了懸念。所以Fede Álvarez乾脆選擇放棄鋪墊,放棄懸念。但沒有了懸念,電影也就缺失了最核心的要素——這道菜再怎麼喫,也少了最精華的東西。結果是,老觀衆覺得不帶勁,新觀衆也無法真正感受到1979年初代經典的那種恐怖。這就是復刻、重製電影的問題。

11.演員陣容不值一提:沒有大牌演員,女一號Cailee Spaeny,有人說她演過啥啥,但肯定大部分人都不知道她是誰,看着就是個小姑娘,還很稚嫩。David Jonsson演得還算是可以的,至少能留下一點印象,但也很稚嫩,其他演員都是名不見經傳,不知道從哪兒來的。這些人加總在一起,感覺很像一羣沒頭沒腦的小孩,演技表現很普通,也沒有任何的分量。這也讓這個電影很像那種青少年主題恐怖片(例如《驚聲尖叫》Scream),主題通常是一羣青少年一起來到一個危險的地方,然後被獵食者逐個謀殺

12.人物劇本單薄:人物這部分,劇本本身也很不行,沒有任何的角色塑造和發展,裏面的人物都極其空洞、刻板,無聊,讓觀衆無法對裏面的角色產生聯繫與共情,很難真的去關心他們的遭遇,誰死了誰沒死都毫不重要(甚至包括那位孕婦)。要注意,電影的前面半個小時似乎嘗試在做一些角色塑造,但裏面的內容(一羣人被奴役、挖礦)和後面所要表達的內容是毫無關係的,屬於毫無意義的鋪墊,同時也並沒有真正幫助塑造角色。這部分內容非常的無聊、拖冗,讓人昏昏欲睡,並且讓人懷疑自己到底在電影院裏幹什麼,看一部什麼電影。這一部分內容應該大規模刪減。另外,整個內容劇情都很套路,都很沒意思

13.“不折不扣”的復古:異形系列一直以來有個傳統就是“懷古”、“復古”,所有的物件、科技都要還原到1979年《異形》,似乎這樣才正宗、才原汁原味,才成體統。在這方面,Fede Álvarez的復刻和重製是“極端忠實於原著”的,所以,你會在2024年,看到一部關於二十二世紀的科幻片,裏面所有的科技都是1970年代的(即半個世紀之前)。所以電影裏所有的科技產品都是七十年代工業風,各種大按鈕,各種機械,各種液壓、各種手動。屏幕(如有)必須是低清的。各種標誌、操作界面都是最原始的。宇航服是登月年代的。太空飛船還得有雨刷。一切都好比定格在1979年。這當然完全是忠實的致敬原版,讓老粉看了有些親切,讓年輕人看了有些莫名其妙(也可能是不明覺厲)。回頭看異形的列位導演,都在遵循原著,只有Ridley Scott本人後來導演的兩部《普羅米修斯》和《契約》能夠突破原版,重新有點未來的感覺。換句話說,在異形世界裏能夠改變Ridely Scott風格制式的只能是Ridely Scott自己

14.缺乏高度,深度:Ridely Scott是很注重思考,注重哲理的。當然,客觀來說,《普》和《契》很多東西都是坊間“遠古外星人”的那些理論,都是純粹扯淡的東西,但一拍成科幻片,就顯得有點厲害,再加入點對AI、造物主、性之類的思考,顯得很有深度。至少Ridely Scott非常追求深度——有這個主觀意願就很重要。這方面,《奪命艦》是完全沒有的,徹底退回到了《異形》2、3的水平,沒有思維高度、深度、廣度,就是一個普通的科幻驚悚片。當然,這也是因爲有了《普》和《契》這兩部,把異形系列的水平給烘托起來了

15.新瓶裝舊酒:說實話,實在不知道新瓶裝舊酒,在2024年重拍這部電影幹什麼。它對已知異形世界的劇情和敘事沒有任何有意義的延展,不僅僅是原地踏步,而且代表了乏味和無趣的方向。它是給新人體驗麼?(嘿,你不用看1979年的原版了,看這個好了!)還是給老人重溫?因爲它是如此驚人的缺乏想象力、如此驚人的缺乏原創性,純粹只是一個簡單、稚嫩的復刻。它把時空定格在1979年,站在距離1979年Ridely Scott五米的地方,而完全不能反映幾十年以來人類社會的科技進步、思維進步、意識進步,電影藝術的進步、科幻文創的進步,甚至是對Ridely Scott後面兩部前傳的倒退。有人說,這是致敬片哦!它的價值就在於忠實於原著、不做創新。實際上,這只是給缺乏想象力、缺乏創新能力找的冠冕堂皇藉口

16.預算不大:後來查了一下,發現《奪命艦》的預算8.000萬美元,按今天的標準(同時考慮異形這個IP),不算是一個很大的製作,這樣也就可以理解了,這部電影應該就是在有限成本下,對原系列的一個有限延展。Ridely Scott之所以願意擔任製作人,大概也是認爲,儘管這部片不能代表更理想的方向,但至少能夠忠於而不會破壞原版《異形》的風格與精神,在新的時代裏,也許確實可以圈一些新的粉絲羣體

17.新老觀衆有別:最後,還是要區別老觀衆和新觀衆。電影、電視裏經常有這個情況,就是看過原版小說的,玩過原版遊戲的,看過原版電影的老粉絲羣體,對新的電影版、新的內容特別挑剔,經常不滿意。但他們的看法又不能代表普遍觀衆的看法。所以,老觀衆覺得不好,但新觀衆可能覺得很棒。這也是完全有可能的,所以還是要尊重新觀衆的意見。

最後強調,本電影非常不適合兒童觀看,初中以下最好不要去。初中以上建議家長陪同並伴有輔導。

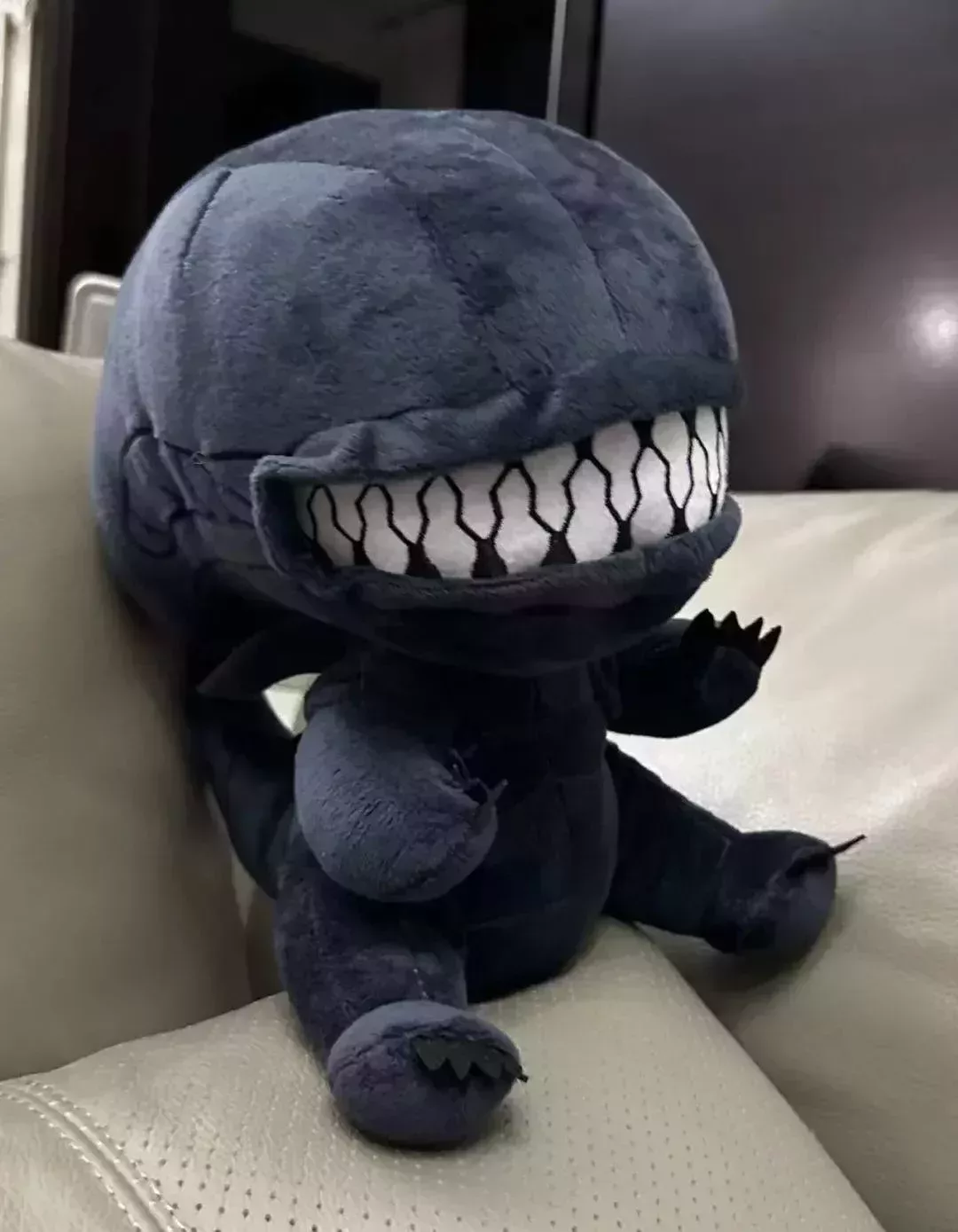

最後放幾個我的異形寶貝: