這一盆水潑上去,嘩啦一聲全落在鍋裏,一下子炸溢開來,燃燒着的油流到哪裏燒到哪裏,吊籃點着了,火一下子就竄上了茅草屋的房頂,他們三人沒見過這陣勢一下子全傻了。。。

餓

秦老爹是六九屆初中畢業生,也就是說六六年文革開始時,他們剛小學畢業進入中學,當時就停課“鬧革命”了,而廣西文革又特別火爆,兩派之間武鬥的場面打得如同一場內戰一樣。初中的三年幾乎全部是在文革的炮火中度過的,初中的同學若不是小學就認識,又不是同一派的“戰友”,往往就連面都沒見過。說起來,他同齡人中都沒有同學只有“插友”。插隊的友誼幾乎維繫了他們的一生,也算是時代特色吧。

初到農村,秦老爹的感覺就是胃口出奇的好,看着什麼都有食慾。因爲頭一年由於沒有知青點,他就在房東家搭夥喫飯,那時一來爲響應黨的號召要向貧下中農學習,二也是人生地不熟、語言不通,他不但分外勤快擔水劈柴還把自己的日常生活用品貢獻給房東一家共同使用,但不知什麼緣故,那家人不太喜歡他,特別是每到喫飯的時候,房東家不會說漢語的老太太總是盯着他的嘴和碗看,嘴裏還嘟嘟囔囔說些什麼,讓他覺得丈二和尚摸不着頭腦。

直到那年冬天,青壯勞力都集中去修田西公路,工地上的口糧標準是每人每餐七兩米,他這才發現七兩米顯得好少,盛在碗裏呼嚕一下就沒有了,肚子裏還沒有任何進食的感覺,遂恍然大悟——在房東家可能是嚴重喫超了,他這個“喫死老子的半大小子”實際上是在多喫着房東一家的口糧。

那個時候農村下飯的佐料就是自制的辣椒醬,但他從來都剋制自己淺嘗則已,要不然十天的口糧不夠一天喫的。後來聽說有一次生產隊讓他們去挑炸藥,分給他們三天的口糧,結果他們像豬八戒喫西瓜一樣沒忍住,索性豁出去了把三天的口糧一頓喫光,聞着農民工在工棚外煮早稻米飯(現在一般沒人愛喫)的香味,饞得連書都看不下去了。

高強度的重體力勞動使他們這些正在長身體的人始終處於半飢餓狀態,好在田林地區山清水秀,物都產豐富,只要想辦法,總還是可以喫到各種各樣的“山珍海味”。水裏遊的主要是魚,水庫清淤時是全村的大節日,因爲那就意味着大家有魚喫了。上游築壩,下游張網,水排空後所有的水生物一網打盡:小魚、大魚、泥鰍、烏龜、螃蟹、沙蟲,一律都能夠進嘴,那兩天全村都瀰漫在魚腥味裏。

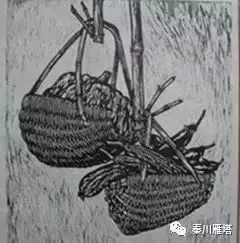

天上飛的喫食就是蝗蟲、馬蜂,人們在幹活的時候身上挎着個小簍,隨手抓到螞蚱擰掉翅膀扔在簍裏,回來以後在火塘裏煨熟了喫,據說可香了,就像城裏人喫巧克力一樣。喫馬蜂主要是喫蜂蛹,只是捅蜂窩的方法不太環保,通常的做法是,晚上在蜂窩旁點上一堆火,然後往蜂窩裏撲上六六粉,成蟲中毒後衝出來就被火燒死,他們就可以放心地享用蜂窩裏的幼蟲、蛹和蜂王。當被問及蜂蛹的味道如何, 秦老爹咂巴着嘴說:好喫,就是有毒。

地上跑的美食種類就多了,有果子狸、黃猄、野豬等,上山打黃猄和野豬要先設下獸夾,當地的老鄉會隔幾天上山看一次,如果去晚了,捕到的獵物死了就會腐爛變臭,即便那樣他們也捨不得丟,還喫過好幾次變質的野豬肉。

殺年豬

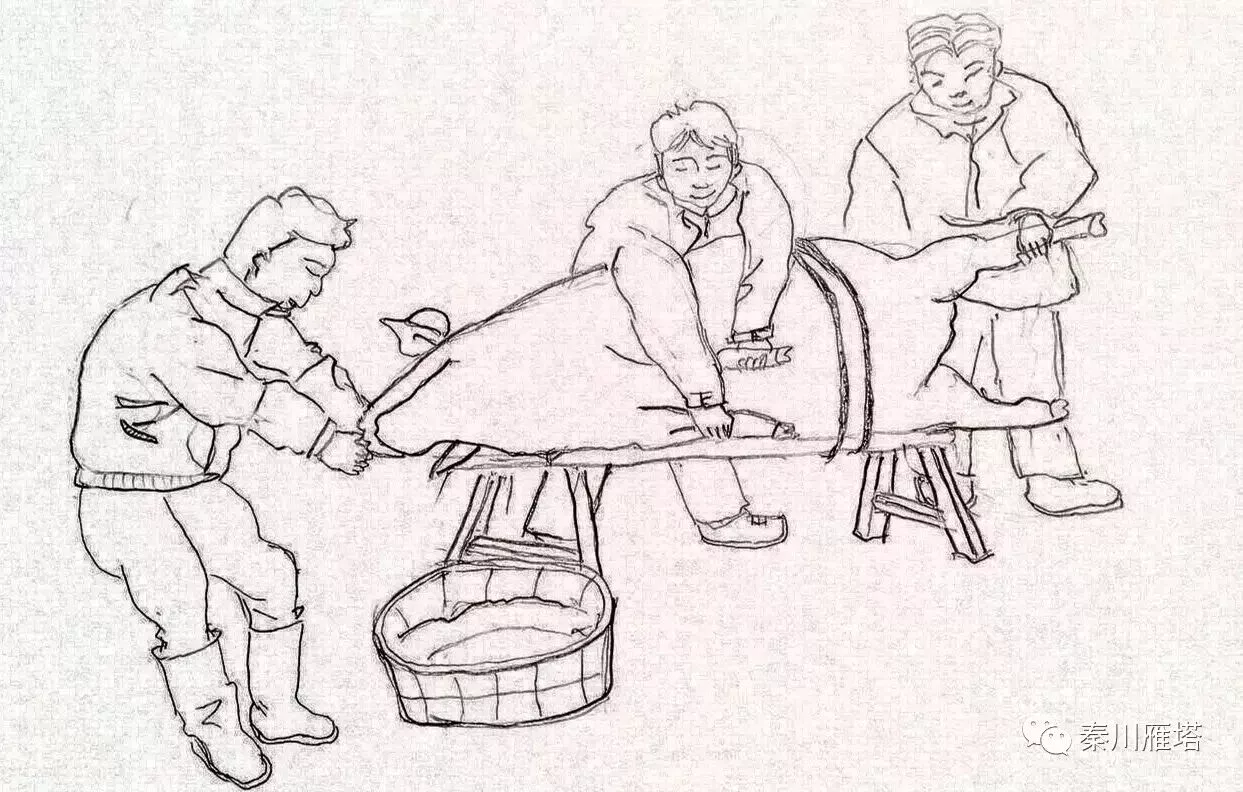

但總的來說,那時農村一般只有過年的時候纔有鮮肉喫,平時很少喫肉,所以過年殺豬是全村人的一件大事,也是過年的象徵。在公社時代農民對所謂的革命化春節一點興趣也沒有,過年最熱鬧的就是殺豬了。每年大概是在臘月24-26這三天,全村的強壯勞動力都行動起來,知青們也加入到其中。

天還沒有亮,村民們就組成一個殺豬隊,從村子最上頭開始,一家一家挨着殺年豬。一大幫人去豬圈裏去抓豬,有時候豬跳出圍欄,大家就滿村子捉豬,捉住以後再捆綁了擡回去。小孩們都跑來看熱鬧,豬的慘叫聲響徹整個村子,但這也就意味着“年”的來臨。

當然並不是每家都可以殺豬的,殺豬是要有條件的,必須完成生豬派購任務,得到生產隊允許方能殺豬,如果沒有完成生豬派購任務殺豬就屬於違法,罪名是破壞統購統銷,是要上批鬥會的。隊裏每年都有些農戶完不成任務而不能殺豬。這就意味着他們今後一年都沒有肉喫,對這些人家來說,這個年將過的慘淡無比。農民因爲現金收入極少,一般是不可能去買肉喫的。

殺完了以後,主人就把豬血和下水煮一大鍋招待出力的人。當時不像現在,農村幾乎沒有任何佐料,他們只能用李果的果汁當醋。農村不喫醬油,供銷社裏也沒有買的,有的知青從家裏那些固體醬油其實也不是黃豆做的,而是焦糖。但是對於那羣長期處於飢餓狀態的小夥子們來說,喫什麼都好喫,就連在工地上白水煮板油都被視爲美味,白水煮下水,再沾點鹽,在他們眼中本身就很有過年的氛圍了。有的人甚至從幾天前開始就期待這一天,但是因爲平時肚子裏沒有油水,有時一下子猛喫這麼多葷腥腸胃接收不了,也會鬧肚子。

下水用來招待幫忙的人,而自己家的人在這一兩天裏可以喫到一年中唯一一次鮮肉——那裏的農民從來不賣肉,以後只能喫臘肉了。家家戶戶都去洗豬腸子,整個村子的溪流都散發着一股腥味,家家的屋頂上、竈臺旁都晾着臘肉——豬肉是要喫一年的,要醃製起來。

知青養豬的話也是在這兩天殺豬,也是請村裏的人來幫忙,也按照這種規矩煮一鍋下水請大家喫。但他們養豬的水平不高,基本上是散養、放養,平時不管豬,任它像野豬一樣在山上跑,只有在育肥的時候圈養起來。當時養豬的標準和現在完全不同,農戶衡量豬的好壞,只看膘有多厚,誇獎一頭豬的好壞,都說它有幾指膘。如果只有兩指膘那就算不成功的。而且在農村集市中也只有膘厚的豬肉能賣出價錢來。瘦肉最便宜,肥肉次之,豬板油最貴。

所以對他們這羣小夥伴兒來說,最隆重的是殺雞,這意味着有鮮肉喫了。一般一年養一頭豬一羣雞。但是三天兩頭會有雞瘟,幾十隻雞可能一下子就都死光了,但死雞也是不捨得扔的,就一連好天整天喫瘟雞。如果在平時要喫到鮮的豬肉,就只有打到野豬。

臘月26殺完豬,臘月28、29一般農戶家裏要炸油果、做餈粑,做年飯。但是知青不太做餈粑,因爲農村做餈粑首先要用石臼衝兌把糯米打融,一羣毛頭小夥子常年喫不飽飯,糯米本身就很好喫,費那麼大勁做餈粑大可不必,還不如干脆蒸糯米飯喫呢。實在饞的話,圩場上有賣蕎麥粑粑。

火燒連營

這個村子共分配了三男三女六名知青,他們一來,村子裏的好事的老鄉給他們都配了對,殊不知這些青澀的毛頭小子和女生連話都不講。秦老爹他們在房東家過渡了一年後,生產隊給他們蓋了知青點,1971年春節前他們從房東家搬進新蓋的散發着泥土和草香的“自己的家”,一間大草屋頂棚是連通的,中間打了個圍牆,三男三女各居一半。過年前三個女生回家過年去了,只剩三個男生留在農村過革命化的春節。

因爲有一些現金分紅,秦老爹買了幾尺布,準備給自己添置一件耐磨的衣服,這是第一年享受自己的勞動所得,他們本想用分下來糧食好好地犒勞一下自己,還特意勞神費勁笨手笨腳地包了些糉子。過了一年寡油少肉的清苦日子,看到分到手一年的菜油,他們都在想,不管它以後的日子如何,哪怕“有了一頓沒有抱棍”,也要先喫它個嘴香肚圓再說。這三位男知青準備自己製作一次油炸食品,因爲以往的生活從來沒有奢侈地有過油炸食品的實踐,所以他們不知道該怎樣操作,只是在記憶中看見別人油炸東西時油會翻滾、會滋啦拉地響。

於是就在大鍋裏倒了好多油拼命地燒火,到油的沸點很高的時候,他們還在納悶爲什麼油老不翻滾、老不響,因爲他們不懂得食品不進鍋油是不會響的,而認爲一定是油溫不夠,就不停地往鍋底添柴,這時候油開始冒煙了,秦老爹還假充內行的說,我們生產隊壓榨的這個油不太純,所以它會冒煙的。話還沒說完油鍋“螣”的一下就竄出火苗來,當時這三個傻小子還沒有意識到問題的嚴重性,也沒有想到要去叫人,一時慌了神也忘了撤火,只在考慮怎樣把油鍋給搬出來,但是油太多、鍋太燙實在無處下手。

他們的火塘按照村裏習慣,也在上面掛個吊籃,烤些不太乾的穀子、玉米什麼的,同時過年的臘肉也掛在上面。油鍋起火就燒着了這吊籃,羅克叔叔(秦老爹從保育院到插隊時的好朋友)端了一盆水就去潑吊籃。事後他們解釋說,我們知道這個時候不能用水去潑去油,但是沒有想到也不能潑上面的東西。羅克叔叔這一盆水潑上去,嘩啦一聲水從上下來全落在鍋裏,一下子就沸騰的油就炸開溢出來了,燃燒着的油流到哪裏燒到哪裏,吊籃點着火一下子就竄上了茅草屋的房頂,他們三人沒見過這陣勢一下子全傻了。

這時候老鄉們已經發現,紛紛都衝上來救火、搶東西,他們也就跟着鄉親們趕快扔東西拆房頂,否則城門失火殃及池魚,因爲火順勢從屋頂燒過來,女生那邊也難保了。但是此刻搶救爲時已晚,大火很快就把新蓋的知青點吞沒了,順帶着把女生那邊也燒光了。只有那些手快的老鄉扔出來一些鍋碗瓢勺、書籍、衣服之類的。結果

他們只好灰頭土臉又回到房東家暫歇了一宿,第二天去知青點的廢墟里清理,發現他們的豬躲在廢墟里呼嚕嚕地叫着,還有一羣雞也在,欣慰地說,“好在我們一家人都還全和”。原來失火的時候有老鄉把豬圈就給拆掉了,他們養的豬和雞就滿村子跑,現在認家的家畜又回到火燒過的廢墟中。

他們從廢墟中清理出來燒得半焦的糉子、燒黑的肉、燒成片的布。因爲在救火過程中七手八腳又是水又是泥,以至於搶救出來燒焦的糧食裏面什麼都有,有沙子泥土、有石頭,甚至秦老爹當衛生員的一罐鍼灸的針也都散落在其中,有一次煮飯的時候還從裏面撈出來一枚鍼灸的針,就這樣他們一連喫了大半年這種焦不焦、胡不胡的糧食。最可笑的是兩個禮拜以後,他們在對面的山坡上幹活,看見三個女生從公路上回到知青點,看見燒焦的一片廢墟傻在那兒了,愣在那裏不知該往何處去,他們在對面山上看的哭笑不得,趕緊下上向女生道歉,從此也打破了男女之間不說話的僵局。