“我的想法很多,我開始了事業,但世界的大風暴把我和我的事業捲走了。”

米哈伊洛維奇的信使與國外取得聯繫時,英國與南流亡政府開始宣傳他領導的抵抗運動,同時空投物資援助,並向其駐地派遣了英軍使團。而這時南共還未起兵。切特尼克顯然佔了抵抗運動“正統”的先機。

米哈伊洛維奇以塞族的《正義之神》爲軍歌,軍旗是黑底髑髏旗上書“爲國王與祖國,不自由毋寧死”。現在看來正如軍旗所書,米哈伊洛維奇確實是“忠君愛國”的,而他的“愛國”就是兩個內容:保王和大塞爾維亞。

爲“大塞爾維亞”他可以對南斯拉夫各非塞民族大開殺戒,他曾下令對“土耳其人(實際泛指波斯尼亞人和阿爾巴尼亞人等穆斯林)和烏斯塔沙(泛指克羅地亞人)的村莊要予以摧毀”。二戰中南斯拉夫1300萬人口死去了170萬人,死亡率僅次於波蘭。其實主要還不是死於德國人而是死於民族仇殺。切特尼克就是主角之一。

而這樣的政策也使米哈伊洛維奇的社會基礎變得狹窄,支持他的基本只限於塞族人,與南共可以在從科索沃直到斯洛文尼亞的整個南斯拉夫地區尋求支持不可同日而語。

而保王更是米哈伊洛維奇的特徵。只要國王在倫敦,他與佔領者無論如何“勾結”都是爲了“主公”,不可能真的投向德國。但假如國王投敵,他還會不會抵抗就很難說了。

後來米哈伊洛維奇的表現可以用我們官書上的一句套話來概括,即“消極抗戰、積極反共”。

他始終堅信國王政府會隨着西方盟軍打回來,因而全部戰略就是爲流亡的國王在南斯拉夫國內製造存在感,並保存和壯大實力,等待盟軍帶着國王打回來後復闢王國。而此前的首要任務就是防止出現“取而代之”的勢力,而這樣的勢力只可能是南共——因爲盟軍反正不會容忍已經投靠納粹的烏斯塔沙。

於是切特尼克的抗德僅限於破壞一些設施、襲殺佔領政權的基層文官,與不認王國完全附德的一些民族地方武裝交戰。當然,他們還利用與倫敦的電臺聯繫發送過不少情報,並救護過不少在佔領區被擊落的盟軍飛行員,據說僅美國飛行員就達500多名。因此米哈伊洛維奇死後美國還給他追授了榮譽軍團勳章。

但對於德軍則除非遇到清剿不得不抵抗,一般都避免與之交鋒。甚至盟軍要求他完成的一些重要破壞任務,如果有較大傷亡風險他也不幹。與南共一有機會就喜歡佔據較大城市(如烏日策、比哈奇等)以擴大聲勢不同,切特尼克基本上只在鄉村與山區根據地活動。後期所謂的切特尼克“首都”科拉欣也只是個千餘人口的小鎮。因此盟軍,尤其是曾經給他空投大量物資極力支持他的英國人,對切特尼克的軍事作用非常失望。

而南共在這方面就不一樣,儘管因起兵較晚而在爭奪抵抗運動“正統”方面失去先機、英美對之還有意識形態偏見,但南共不惜以拼死血戰換取國際影響,起兵不久就大張旗鼓,高調發動了“烏日策共和國”這種從軍事角度看嚴重得不償失的大動作,雖然損失慘重,卻令盟軍刮目相看。

以後鐵託也仍然保持這種風格,“烏日策共和國”之後又搞了“比哈奇共和國”、“亞伊採共和國”,就是要樹大招風,不惜血本。儘管軍事上迭遭大挫,烏日策、比哈奇血戰失守後都是直到戰爭結束前還在德軍手裏,最終解放比貝爾格萊德還晚。4年戰爭中僅戰死與失蹤的就達30多萬人,其中包括杜迪奇、科瓦切維奇等重要領導人。

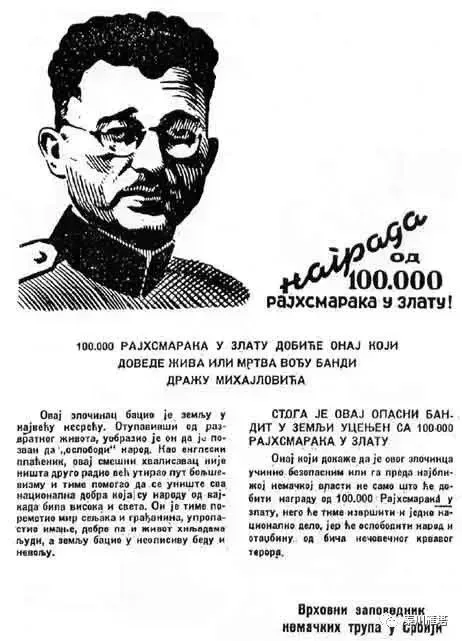

但共產黨人的重大犧牲也確實讓德國人付出很大代價,南共真正成爲南斯拉夫國內抗戰的“中流砥柱”。這僅從德國人的態度就可以看出。當時佔領當局最先懸賞通緝的抵抗運動領袖是米哈伊洛維奇,後來也通緝鐵託,但賞金低於米哈伊洛維奇,再後來通緝鐵託的賞金就變成最高,最後就只通緝鐵託而不把米哈伊洛維奇當回事了。

而鐵託的這種戰略也只有放在國際背景下才能理解。事實上假如沒有盟軍的支持,這樣的打法南共是沒法長期承受的。但是鐵託血戰成名後,盟軍的支援就滾滾而來,從早期空投槍支彈藥,到後來連坦克飛機都從海空兩路源源運到。南共也越戰越勇,到戰爭末期居然成爲一支擁兵80萬、飛機坦克軍艦齊全的大軍。鐵託的武裝雖然與一般抵抗武裝一樣被稱爲“遊擊隊”,其實與我們所謂的“敵後遊擊戰”很不一樣。

我當年在看《烏日策共和國》、《蘇捷斯卡戰役》這類電影時就覺得這些片子中的戰爭場面更像蘇德戰場,完全是一幅正面作戰死打硬拼寸土必爭的樣子,而與我們習慣的“敵後武工隊”、“平原遊擊隊”完全不是一回事。

在最初半年內,南共與切特尼克關係還可以。盟軍非常希望南共與切特尼克能夠合作,或者用共產黨的話說形成“統一戰線”。實際上,兩者早期控制的地盤烏日策與拉夫那山其實相距不遠,南共的塞族名將、後面要提到的老斯坦鮑利奇與米哈伊洛維奇還是伊萬尼察老鄉。鐵託與米哈伊洛維奇也曾幾度會面進行合作談判。

但是雙方不可能談得攏:鐵託拼死血戰,很大程度上就是爲的與米哈伊洛維奇爭奪“正統”,豈能屈居人下?而米哈伊洛維奇且不說對共產主義的排斥,單是南共高層非塞族佔了絕大多數、鐵託還是克羅地亞人這一點,就讓大塞爾維亞種族主義者米哈伊洛維奇不能接受。不但如此,鐵託越是血戰,米哈伊洛維奇越是相信真正妨礙戰後國王捲土重來的死敵不是德國人,而是南共。

於是切特尼克在對德軍避戰怯戰、遊而不擊的同時,卻把主要力量用來對付南共。自1942年起雙方就大打出手。後來切特尼克甚至發展到多次與德軍乃至烏斯塔沙聯手對付南共。而南共也把切特尼克看成“僞軍”,只要有機會就予以消滅。實際上,米哈伊洛維奇聯德反共還是爲了等盟軍來到後把江山交還國王,他並沒有降德。

對於這種“聯德不降德,反共不聯共”的作法,如今在塞爾維亞是有爭議的。有人認爲這是他作爲王國的忠臣孽子在當時的唯一選擇,也有人認爲在南共已成爲抗德主力的情況下,聯德反共就無異於“南奸”。

其實,這裏反映的正是“忠君”與“愛國”、或”愛國”與“愛統治者”之間的矛盾。“愛國”本身其實也有正當和不正當(極端)之分:正當的愛國是反侵略,極端的“愛國”是侵略別人的沙文主義。

但是既不反侵略(或者對反侵略表現消極)也無力侵略別國,只是爲“忠君”而在本國誅鋤異己,那就連“極端愛國”也不是,而是“假愛國”了。假如這欲誅鋤的異己又恰恰是反侵略的主力,那這樣的“假愛國”其實就是“真賣國”了。

當時鐵託要爭取的國際影響和國際援助其實主要是西方盟國的援助。因爲雖然蘇聯紅軍是“同志”,道義聲援毫無問題。但1944年以前蘇軍的戰線離南斯拉夫還很遠,在地中海、亞得裏亞海與巴爾幹作戰的英美盟軍是現實中的援助來源。

而英美盟軍也是很實際的,尤其是接納了南流亡政府、作爲巴爾幹與亞得裏亞海盟軍主角的英國人,支持你就是爲了讓你打德國人,減少自己的壓力。

以丘吉爾對共產主義的反感,你“積極反共”他或許不反對,但“消極抗戰”他是無法容忍的。如果僅僅是個流亡政府,把你作爲政治招牌供養起來花不了幾個錢,問題還不大。但是假如你仍在進行大量軍事活動,需要西方投入鉅額的戰爭援助,那就要看值不值得了。

設想在二戰背景下,西方僅僅因爲意識形態偏向就會無條件支持一個“消極抗戰”、毫無軍事價值的反共政府,那是不可能的。在丘吉爾看來,你米哈伊洛維奇可以打敗仗,但不能不打仗,更不能只打內戰自耗抗德實力。南共其實打切特尼克也很積極,但他抗德出力,丘吉爾就欣賞——哪怕是暫時欣賞。

於是盟軍對米哈伊洛維奇越來越不耐煩,援助越來越少,聯絡使團越來越小。而對南共則相反,援助越來越多,聯絡使團也越來越大。在1943年德黑蘭會議上,丘吉爾說服羅斯福把寶改押在鐵託身上,而與本來就力挺南共的斯大林達成了一致。

當年9月墨索里尼垮臺,意大利轉到盟國一邊,在盟國方面授意下,從南斯拉夫潰退的意軍把大量裝備留給了鐵託的武裝,南共力量因此驟然增強。這時米洛舍維奇感到自己即將被盟國拋棄,慌忙增加了一些對德軍的行動,但爲時已晚。這隻導致了德軍強烈的報復,南共的壓力卻變得更大。

兩面受敵之下,得罪了南其他民族、只能依賴塞族支持的切特尼克又不像南共那樣在南斯拉夫全境有迴旋餘地,侷促於塞爾維亞-黑山交界山區一隅的米哈伊洛維奇已經窮途末路了。

1943年12月,盟軍要求米哈伊洛維奇對德控鐵路進行有效破壞,這被認爲是給他的“最後機會”。但米哈伊洛維奇依然無所作爲,而關於他與德軍協議休戰共同對付南共的情報則不斷傳來,徹底惹怒了盟國。英國終於在1944年春全部撤回了駐切特尼克的使團。

到了5月,米哈伊洛維奇發往倫敦的電報已經不見回覆。8月末在英國的要求下,流亡國王彼得二世撤掉了米哈伊洛維奇的王國軍隊參謀長頭銜,此前舒巴西奇出任新的流亡政府總理,米哈伊洛維奇在這個政府中已不再有軍事部長之職。同時,盟國安排流亡政府與南共在維斯島簽訂“鐵託-舒巴西奇協議”,國王承認鐵託軍隊爲王國的政府軍,把以前米哈伊洛維奇的頭銜轉給了鐵託。而鐵託軍隊的正式名稱也從“南斯拉夫人民解放軍”改爲“南斯拉夫軍隊”(戰後又改爲“南斯拉夫人民軍”)。鐵託終於從米哈伊洛維奇手中奪走“正統”地位,成爲被國際社會承認的南斯拉夫主權體現者。

而米哈伊洛維奇至此已成爲喪家之犬。切特尼克也遭到鐵託政權的嚴厲鎮壓。從戰時消滅切特尼克的“內戰”,到戰後初期肅清切特尼克的“鎮反”,“切特尼克分子”當時是個十惡不赦的罪名,鎮壓甚至嚴重擴大化,成爲影響深遠的歷史創傷之一。

戰後西方盟國希望鐵託與切特尼克化“武鬥”爲“文鬥”,容納塞族民族主義成爲多元議會政治中的一元,至少是寬待放下武器的切特尼克,但鐵託堅持斬草除根,絕不留情。

米哈伊洛維奇本人和他越來越少的追隨者戰後還困獸猶鬥了一段時間,終於在1946年3月13日被捕(其細節有兩個版本,分別說是英國人和他的部屬卡拉比奇出賣了他的藏身地),經過政治公審後於7月17日以叛國罪被槍決。據說他最後的遺言是:“我的想法很多,我開始了事業,但世界的大風暴把我和我的事業捲走了。”