每年5月9日的二戰勝利紀念日,俄羅斯都會舉行盛大的閱兵並展示新武器,在這一天,老戰士方隊格外受到尊敬,而在俄共的遊行隊伍中,高舉着的斯大林畫像讓人有一種穿越的感覺。

往往在此時,俄國人對蘇聯的懷舊情緒以及對斯大林強人的稱頌也會掀起一個小高潮。但是這一天作爲鄰國的波蘭則心情非常複雜,對於來之不易的勝利他們當然刻骨銘心。

二戰中波蘭比任何一個國家遭受的苦難都要深重,波蘭犧牲了20%的人口,平均每5個波蘭人就有1人犧牲,死亡人口多達600萬。但是他們的反法西斯紀念日明顯地與東邊的鄰國有所不同。他們深知,圍繞戰爭的“記憶之戰”背後的含義是什麼。

1989年之前每到紀念二戰勝利日時,東歐“衛星國”的宣傳部門就再三強調,一定要把握宣傳好尺度,只能說蘇聯人的好話,不能重提那些對蘇聯不利的歷史舊賬,於是乎那些不光彩的蘇德祕密條約、1939年9月16日的蘇軍入侵波蘭、卡廷事件、華沙起義都成爲三緘其口的話題。凡是敢說真話的人則一律都被扣上“法西斯分子”的帽子嚴肅處理。

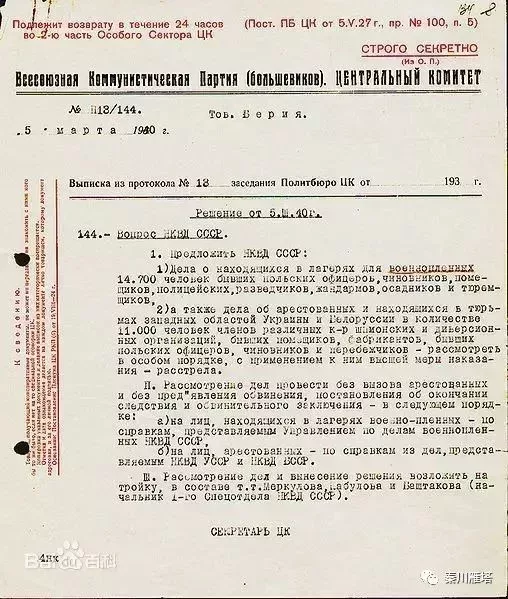

在統一工人黨時代,“卡廷事件”的真相一直被嚴格禁止談論。蘇聯要求波蘭發表一份聲明,證明蘇聯與卡廷屠殺沒有關係,並接受1944年布爾登科委員會的調查結果,該委員會曾使用蘇聯內務部篡改的證據來證明卡廷事件是德國人所爲。在各方的壓力下,波蘭政府不得不,宣稱卡廷森林中遇害人員是德國人所爲。

但是奇怪的是,既然是德國人乾的,政府卻忌憚一切與“卡廷有關”的記憶,卡廷人的遺孀和他們的子女在就業、晉升和住房方面一直受到不公正的待遇,就是爲死難者辦一個有尊嚴的葬禮都不行,前往屠殺事發地弔唁也被嚴令禁止。甚至有遇害者遺屬說,總是羨慕那些父母死在奧斯維辛集中營的朋友,這樣他們至少可以去墓地憑弔,而沒有必要隱瞞什麼。

除了殺害卡廷戰俘,斯大林還清洗了波蘭共產黨的所有中央委員,1938年1月蘇聯人以共產國際要開會爲由,把波蘭共產黨政治局委員和中央委員騙到莫斯科後全部殺掉,僅這一次波共中央委員48人、候補中央委員24人就被槍殺。

蘇聯一直把代表波蘭流亡政府的國家軍視爲一支敵視蘇聯的武裝力量,整個1944年蘇聯都一直在逮捕、殺害和驅逐國家軍成員。他們認爲只有莫斯科扶植起來的盧布林委員會纔是波蘭解放區唯一合法的政府。

波蘭作家米沃什曾經舉過一個例子,波蘭軍隊與蘇聯紅軍同時入城維爾諾城,在蘇軍指揮部舉辦的盛大宴會上,應邀赴宴的波蘭軍官全部被毒倒後被關進了監獄。

曾有很長時間,官方的邏輯是,二戰的勝利就是對蘇聯價值的肯定。因爲蘇聯是反法西斯的主要國家,是二戰中付出犧牲很大的國家,紀念二戰的勝利自然也離不開對蘇聯人的頌揚,而斯大林體制是戰爭的保證,歌頌正義就要爲蘇聯體制唱讚歌,於是邏輯關係就變成了——蘇聯=正義的化身。

戰後波蘭曾經有過一個時期的二戰文學熱階段,波蘭宣傳部門直言不諱地說出真正的寓意,讓讀者把全部注意力集中到德國法西斯身上,有助於達到對新的佔領者俄國人的服從的重要目的,然後再點燃起人們憤怒的情緒把矛頭對準當今西方世界,這樣“反西方”的政治目的就達到了。

與政府的願望相反的是,民間偏偏不信這一套,他們自有自己的一套敘事方式。波蘭民衆認爲,他們的每一場劫難、每一個人的犧牲都應該有意義,“難道我們現在痛斥一個佔領者的時候要歌頌另一個佔領者嗎?譴責一種侵略就不該爲另一種侵略叫好”。

在劇變之前,如果你不把勝利歸結爲蘇聯人的功勞,就會被認爲是站在法西斯的一邊。的確,不是波蘭人有意要把蘇聯人與戰爭聯繫在一起,而是蘇聯一直強調這兩者之間的天然聯繫。

在蘇聯人看來只有紅白兩者選擇,才能導致蘇聯的“新增領土”的合法化。俄羅斯拼命強調自己的民族性,而認爲波蘭的民族獨立是資產階級時代留下的殘餘。這種“自己打臉”的雙重標準,只能顯示出所作所爲的心虛理虧,適得其反的結果是,反而提醒其他民族不要埋沒自己的民族性。

所以波蘭人堅信,紀念二戰絕不僅僅是歌頌正義譴責侵略者這麼簡單,如果有一個國家既是侵略者又是解放者該怎麼辦?每個波蘭人都清楚,抵抗侵略者是爲了自己的獨立而戰,而不是爲了使自己成爲別國的一個省份而戰。

如果硬要把二戰的敘說、戰爭的勝利以及戰後秩序的建立進行連接的話,東歐人有一個簡單的公式:趕走法西斯好,被蘇聯統治不好。蘇聯的坦克部隊進駐,無異於“前門驅虎後門進狼”。1989年以前所有的政治反對派都被稱爲“法西斯分子”是包含有政治考量的。大家都知道,德國的勝利對波蘭是一場民族大屠殺,蘇聯的勝利又何嘗不是呢?

因此導致波蘭與俄羅斯各自的回憶不相同。俄國人認爲東歐國家都是“白眼狼”,對蘇聯紅軍付出的犧牲毫無感激之情。這些國家能夠逃脫德國的魔掌完全是拜託蘇聯紅軍做出了犧牲。波蘭人則認爲,他們是界於兩個曾操縱世界命運的大國之間,他們的的地理位置決定這個民族的悲劇。波蘭就是在“蘇德祕密條約”這場棋局中犧牲的棋子。

波蘭作家米沃什就曾經質問道,爲什麼不追問,會有一些國家和民族站在德國一邊?芬蘭就是因爲蘇芬戰爭,感到俄國的逼人太甚,纔不得不選擇向另一邊靠攏。如果沒有在1937年斯大林的恐怖政策,哥薩克會幫助德國人建立騎兵軍嗎?

他在談到華沙起義時說,這是一個昆蟲反對兩個巨人的搏鬥,一個巨人在河對岸,等着另一個巨人去殺死昆蟲,結果昆蟲被一個巨人幹掉了,不久之後幹掉昆蟲的巨人被另一個更有耐心的巨人幹掉,難道需要昆蟲要爲幹掉前一個巨人的後一個巨人唱讚歌嗎?我們找不到任何邏輯理由這樣做。波蘭人站在這兩種力量之間,以自己的道德觀作戰。

波蘭人無法忘卻,1939年波蘭受到兩面夾擊,好比馬蜂窩着了火,一羣難民從東部逃往西部躲避俄國人,另一羣人從西部湧向東部,躲避德國人,成千上萬飢餓與恐懼交加的人們佈滿了所有的道路,當德國人與俄國人在波蘭友好會師的時候,誰又會考慮到波蘭人的感受呢?開戰後僅在蘇聯關押的波蘭人就有150萬,難道這筆賬僅僅算在德國法西斯頭上就能了事嗎?

1940年6月蘇聯以波羅的海三國政府無法爲駐紮在本地的蘇聯官兵提供必要的安全爲藉口,公然入侵上述三國,就是看準了波羅的海三國不具備軍事防禦能力,無法與自己抗衡,才公然無視這些國家的主權。

蘇聯內務部接管了三國政權,當時波羅的海國家在只有蘇聯人指定下候選人的議會選舉下,傀儡議會的第一個決定就是要求將三國合併到蘇聯,並且被說成是在全民公投中,人民“自願”選擇了投靠“偉大的蘇聯”,於是波羅的海三國的人民就這樣“被成爲”了蘇聯公民。

1941年德國佔領這些地區,1944年再度被蘇聯紅軍佔領,德蘇兩國的“拉鋸戰”是以波羅的海人民的鮮血爲代價的。斯大林說,“希特勒分子來了又走了,但人民會留下”。蘇聯以堅定不移的手段清算人民的敵人,這裏大批的人進了古拉格,並且實行了民族大搬遷,以俄羅斯人來填補這些地區。

蘇聯的官方宣傳標語是,“讓各個民族融入俄羅斯的海洋”。於是這句話被改爲“人民來了又走了,但是國家會留下”。1946年莫斯科的一個高級官員在實行民族遷移時說:“立陶宛會留下,但不會有立陶宛人了”。波蘭作家米沃什悲憤的記載了一件事情,波羅的海被流放家庭的通信中用稍粗的筆塗出來的字母拼寫起來是——“永恆的奴隸”。

77年後當人們在紀念二戰勝利時,是否要爲蘇聯的行徑叫好呢?

至於對蘇聯這樣一種身份該怎樣定性?波蘭《共和國報》一項調查顯示,大部分波蘭民衆認爲,蘇聯應對二戰爆發負有相當的責任。德國的勃朗特可以下跪道歉,俄國人難道就沒有一點反思嗎?76%的波蘭人都希望俄總理普京就當時蘇聯對波蘭的政策道歉。

烏克蘭事件表明,“俄不但沒有準備好接近歷史問題的實質”,而且沒有改變沙俄大國沙文主義的思維方式,難道東歐劇變後建立新民族國家在紀念二戰勝利時,仍然不能提及曾經的民族恥辱嗎?

劇變後波蘭再也不受這種“被植入”的意識形態左右,可以深刻全面的反思,他們可以理直氣壯的表達出來,紀念二戰勝利不是爲了肯定蘇聯價值觀,而是要反思專制體制之惡。但是仍有一些國家卻還在經歷着波蘭1989年以前二戰紀念模式。官方抗戰勝利紀念日,不但與蘇聯的反法西斯勝利相連接,而且與蘇聯體制捆綁在一起。

紀念二戰勝利的方式,決定了各民族的“記憶之戰”和“戰爭文化”的價值觀。不同歷史觀羣體的敘事方式與他們的未來有直接的關係。現在仍有一些國家一直都在有意識的從本國曆史中選取有利於自己的部分,把自己扮演成人類的大救星,而其他民族要麼是被解放者,要麼是潛在的敵人。經歷過兩次世界大戰以後,人們是否應該意識到不能再這樣對待歷史了。