爲什麼白衛勢力會失敗?

列寧早在內戰結束時就對此做過回答。

他說,由於我們的對手很分散,沒有公認的權威,所有的反革命軍隊都是“四分五裂、各自爲政”的。那些反對布爾什維克的力量利益不一致,他們彼此分裂,制定不出任何行動計劃,無法聯合起來共同對付我們。“他們比我們強大許多倍,卻並未使這一可能性變成現實,因爲其內部四分五裂,解決不了三四種勢力合成一體的問題。我們對他們是各個擊破,結果是我們比他們強大”。如果我們面對的是這股力量的“總和”,毫無疑問是劣勢,但是當我們面對他們每一股單獨勢力時,我們便勝券在握。

另外從戰術上看,內戰是在8000公里的國土上作戰,白衛勢力基本上都在外線,紅軍是在內線,如果這些軍事力量在同一個時期與蘇維埃政權發難,他們就可能取得勝利。但是每一支在外線作戰的白軍相互相隔幾千公里,由於其間的政治訴求差異很大,他們都是各自行動、互不通氣,彼此不服氣甚至相互敵視。

而與此相反的,在內線作戰的紅軍是有計劃聽從統一個指揮的,這樣,從戰術上收縮戰線,利用每場戰役中間的時間差,可以使紅軍把兵力從一個戰線轉移到另一個戰線,只要實行各個擊破,保證了每一個局部的勝利,就等於贏得了全局。

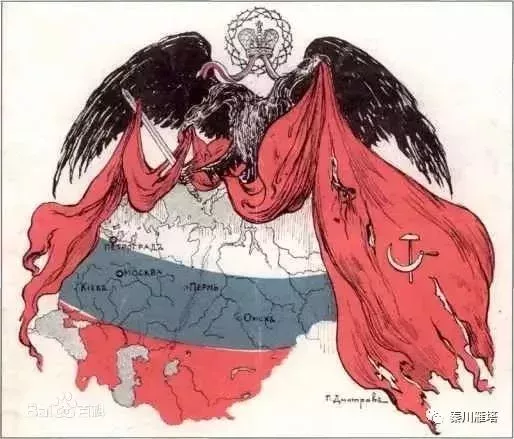

與新政權對立的政治勢力互相之間爲撇清關係互不買賬,他們彼此之間的摩擦消耗掉了很大的一部分力量。可以說,所謂的“白衛軍”並不是所有反蘇維埃勢力的簡單相加,即現在俄國人所說的“白衛不白,是除‘紅褐色’外的雜色組合”。就他們的政治訴求來說大致可以分爲四個陣營:

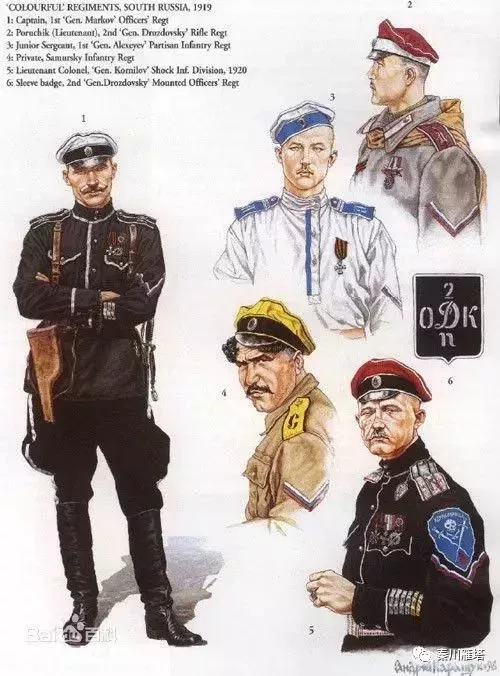

第一個陣營可以統稱作“十月派”,主要屬於擁護1905年“十月十七日法令”的君主立憲派。他們認爲自“十月十七日法令”公佈以後,俄國就已經走上君主立憲制,開始了自上而下的修正,再也沒有專制獨裁政體了。這些是希望通過杜馬制度和有限君主制來保留形式上沙皇外殼的人。

這個陣營的代表人物,除了因爲退位始終不肯原諒尼古拉二世的君主主義分子外,還包括不願支持臨時政府、更不願支持布爾什維克的相當一部分軍隊的一些高級將領。如果用色譜區分的話,他們也不能算純白色。

鄧尼金(1872-1947年)在20年代出版的五卷本的回憶錄《俄國內亂史》中反覆強調,除了極少數君主派,已經沒有人願意回到“十月十七日法令”以前的狀態去了。這是四個陣營中最具有軍事能力的政治勢力。

鄧尼金認爲,俄國軍隊和俄國的主要危險在於,中央政權的垮臺必然導致國家觀唸的喪失,導致“俄國在民族的、領土的、歷史的、有時是由地方上的力量對比所決定的純屬偶然的特徵方面‘巴爾幹化’”,只要是愛這個國家的人都無法撒手不管的。尤其是具有職業軍人素質的俄國將軍無法容忍沙皇軍隊的潰敗,無法容忍整個國家生活受到的破壞和外敵入侵,鄧尼金麾下的力量就代表了這種思潮。

他說,我不認可新政權基於兩點:首先,布爾什維克政權簽訂的佈列斯特和約向德國讓出了一大片俄國領土,等於列-寧把呆在前線的最後一批士兵和1/4的俄羅斯出賣了,使俄國前所未有的萎縮。

其次,布爾什維克政權在舊軍隊解體的同時開始組建自己的工農軍隊,組建本階級的新軍隊的目的不是爲了對外作戰,不在於捍衛俄國的領土完整,而是在捍衛一個少數人的政黨,捍衛只佔人口不到2%人的利益(俄國人口1.5億,有工人300萬),這還能叫俄國的軍隊嗎?

內戰失敗後鄧尼金逃到巴黎當寓公,收集了大量文獻資料,撰寫出了被稱爲俄國“內戰百科全書”的《俄國內亂史》。《聯共布黨史簡明教程》的最初動因就要編寫蘇聯的五卷本《國內戰爭史》,而這套《國內戰爭史》正是把鄧尼金的五卷本回憶錄當成了自己的主要駁論對手,後來因爲編撰拖延時間過長,才先期出版了《聯共布黨史簡明教程》。

蘇德戰爭爆發以後,德國人跑來遊說他重新出山爲德國人效力,鄧尼金拒絕德國人提出合作的要求,他說,20年前如果你們來幫助我,我很感激你們,可今天,爲了俄羅斯,我只能與蘇維埃一起同你們戰鬥。他向斯大林請纓要求回國參戰,斯大林頗爲動心差一點準備把他弄回國去,不是作爲一支戰鬥力量,而是作爲民族團結的象徵,但是最終因無法信任鄧的爲人,下不了這個決心,最終使鄧尼金在二戰勝利後客死異鄉。

第二個陣營是“二月派”。不用說是二月資產階級革命的擁護者,還有那些雖然支持臨時政府,但對臨時政府在政治變革和社會經濟變革中表現不徹底、不堅定,沒有堅決阻止布-爾-什維克執掌政權持激烈批評態度的人。這個陣營的基本政治力量是自由主義的立憲民主黨,是杜馬的支持者,其羣衆基礎有知識分子、城市居民和地方自治局人士。他們自詡真爲正的“愛國者”並指責左翼運動背叛國家利益。

該派的政治色系屬於“粉紅色”,立憲民主黨成立之初,就有“緋紅色的自由派”之稱,況且杜馬一向被認爲“是革命的母體和掩護所”。

雖然立憲民主黨在革命前自稱是“負責任的反對派”,但由於羣衆的急劇左傾,加之二月革命後所有的黨派都有一個快速向“左”傾斜的過程,這也影響到俄國政治識別系統的調整。雖然自由主義的左傾化步伐加快,但是仍然無法與社會激進思潮相比。二月派與十月派的區別在於是否承認二月變革,是否和“十月派”的大資產階級劃清界限。

但是二月派的動員能力較差,彼此之間爲了理念爭吵得一塌糊塗,他們的綱領常常以“不夠接地氣”、瀰漫着四平八穩的貴族氣而受到詬病,有着“教授和知識分子”超然於底層利益之上的毛病。在俄國,“勞動羣衆和有教養羣衆之間”砌有一道“密不透風的牆”,自由主義的無力感導致的社會無序化讓人們頗爲失望,社會上呼喚鐵腕和秩序的呼聲越來越高。當時就有“政權癱瘓者無力反對革命癲癇者”的說法。但是他們很自覺地與“十月派”和君主勢力拉開距離,生怕玷污了自己的名聲。

一直到流亡國外,米留科夫仍然強調,我們努力的方向是“沒有布-爾什維克的蘇維埃”,被一些同僚譏諷爲,想要“騎着左翼的毛驢”回到俄羅斯的自由派。1943年二戰時期84歲米留可夫臨死前寫的最後一篇文章一方面表示了對蘇維埃國家和紅軍的肯定,另一方面他斷言,“布-爾什維克政權由於背棄自己的信仰,該政權總有一天會蛻化導致我滅亡”。

第三個陣營主要是其他社會主義黨派和組織。他們既拒絕與克倫斯基政府合作,又拒絕認同布-爾什維克政權。基本上由孟什維克,社會革命黨人、人民社會黨人組成,還有居民中所謂“小資產階級階層”的代表。

這個陣營本身就是一個龐雜的暫時“糅合體”,可以稱作是前沙皇時代的“革命俱樂部”成員和杜馬中的左翼在迫不得已的狀況下臨時“抱團取暖”,雖然他們一度都曾經是布-爾什維克的“友黨”,但是“紅-色政權”把他們統統歸到“白衛”勢力的範疇下面。

社會革命黨代表農民的利益,具有反資本主義的本能,對自由主義和孟什維克都很反感,1905年革命後社會革命黨主流右轉或曰“社會民主化”,承認即將到來的革命後有一個“勞動主義”階段——也就是發展資本主義階段,在這個理論下使得社會革命黨與孟什維克之間的距離縮小。另外,在“革命護國主義”立場上二者有共同的語言,但是就羣衆基礎而言,一個代表工人,一個代表農民,差異性頗大。

最後一個陣營是包括哥薩克、工人、農民和軍人在內的廣大羣衆,他們不明確贊成什麼主張,甚至也不反對蘇維埃政權,但是對新政權的三個做法極爲牴觸。

第一,他們強烈反對對俄國具有掠奪性質的佈列斯特和約,認爲這是俄國的恥辱,是對俄國的出賣,如果不是別有用心,爲什麼拒絕用俄國武器的力量捍衛祖國的榮譽和尊嚴。

第二,新政權用極其殘酷的手段推行國有化政策,使其最終成了全面地“剝奪剝奪者”,而且比“原來的剝奪者”手段還要殘酷血腥,不僅沒收大資產者,而且沒收中等私有主甚至小私有主的全部生產資料和全部財產,把財產的主人宣佈爲人民的敵人,使他們在自己的國家成爲被拋棄的人,而他們中的絕大多數是通過勤勞致富的。最後,他們反對紅色恐怖,反對革命政權常常無端地採取極其殘酷的行動。這種大規模的紅色恐怖不可能不導致暴力活動在俄國的盛行,使俄羅斯文明倒退。

這股力量因爲其鬆散性和缺乏明確“立”的主張,不斷地處在搖擺、倒戈和分化中。上述幾種勢力當中,除了第一種既有軍事能力又保持了一段相對穩定期以外,其他三種都處在快起快落的組合變動當中。

這四股力量最大的問題是相互不買賬,互掐的厲害,而每一種勢力當中又有無數的“子集團”,所以白衛運動始終未能團結在一個人周圍,這可算是它的失敗的重要原因。各股白衛勢力有很多領導人,但是他們中間沒有湧現出一個全俄領袖。

白衛軍與哥薩克不和是人所共知的史實。沉溺於“地方本位主義”的哥薩克只想把不論紅的、白的都拒之門外,他們的要求是“哥薩克自治,不要染指我的家鄉”就行,兩個首都的革命隨你們殺來鬥去,所以哥薩克不願意到頓河之外去作戰,他們對鄧尼金進攻莫斯科的計劃一點也不熱心。

互相猜疑、互不信任和互相拆臺,使白衛運動出現了“窩裏鬥”的典型特徵。例如,南俄的自願軍中出現了兩個對立的派別——親阿列克謝耶夫派和親科爾尼洛夫派。兩派之間不但“暗中摩擦和爭鬥”,甚至明火執仗的搶地盤、挖牆腳。類似的情況也出現在白衛運動的其他一些部隊。

“這些部隊的主要領導人剛碰到一點困難,就像當初隨便參加白衛運動一樣,立馬就隨便‘散夥’‘退出遊戲’”。這是一位俄國北方白衛運動的親歷者所描述的情況。

他寫道:一些各自爲政“趁亂而起的梟雄”根本不知道自己要什麼,“由於命運的安排充當了白衛運動的首領,他們既不具備足夠的治國經驗和知識,又不具備達到既定目標的堅強意志,更不具備勇敢精神和軍人的豪邁”,臨時拉起一杆子人,在“亂世”中掌握着部下的生殺大權,卻在緊要關頭毫無責任感地拋棄他們。

最終導致了白衛運動慘敗的另一個原因在於,參加白衛運動的軍事政治組織,包括領導者本人,全都沒有制定出能夠確定白衛運動的目的、任務並能把廣大羣衆吸引過來的清楚而明確的綱領。然而這些力量“不像是組織嚴密、紀律嚴明的作戰部隊,更像是互相間不能很好配合、往往是分散的、行動上缺乏統一指揮的零散的小分隊”。在外線作戰的白衛軍沒有廣闊而鞏固的後方,也是他們的武裝進攻失利的決定性原因之一。“餘糧收集制”政策保證了紅軍的資源由一箇中心控制和提供。

但是並不能由此得出什麼牢固的“無產階級與農民的聯盟”和新-政權代表了人心所向。誰都知道內戰中紅-方的勝利是“靠法老建造金字塔的辦法取得的”,紅-軍的後勤保障是依靠的是“糧食專政”。糧食人民委員瞿魯巴在回憶錄中寫道:政治局中只有兩個人維護“糧食專政”——列寧和中央書記兼財政人民委員克列斯廷斯基,在人民委員會中有三人,除了上述二人再加上他本人。可以說,強制徵糧既保障了紅軍的後勤但同時又延長了內戰。

實行“誰有武器,誰就有糧食”的政策以來,每個工廠抽出1/5的工人在武裝徵糧隊的機槍威懾下到農村強制徵糧。據糧委會統計的數字,1917-1918年度徵集的糧食爲4750萬普特,1918-1919年度增長了一倍以上,達10790萬普特,1919-1920年又翻一番,達21250萬普特,1920-1921年又上升到42300萬普特。不僅如此,餘糧徵集制還超出分配和流通領域,擴展到生產領域,導致農民棄地不種。蘇維埃第八次代表大會通過“強制農戶按指定面積播種”法案,但強製播種法的收效甚微。

內戰後期中央收到很多來信和報告,批評和譴責“糧食專政”政策,比如,海軍指揮員博伊科夫在訪問家鄉特維爾後的感受:“對農村採取的這種政策將使我們的革命付出極大的代價,對此我們必須心中有數,但通常等我們醒悟過來時已經爲時太晚了”。哈爾科夫肅反委員會的工作人員科爾恰什金給中央寄去一份長達20頁的信。信中說,若不改變糧食政策,革命必遭夭折,“兩年多來人民在蘇維埃制度下忍飢挨餓,而被奪走糧食的人勢必會起來反對蘇維埃政策”。由於那些糧食工作者的強取豪奪使“下一年的耕種面積比戰前減少了9/10.”

農民們說,如果政策得不到改變,那麼還會出現幾十個弗蘭格爾。爲了300萬工人就要與9千萬農民爲敵,難道可以這樣對待“同盟軍”嗎?那些逃避兵役的人直接聲稱:只要宣佈貿易自由,我們就去服兵役。托洛茨基承認,餘糧收集制不僅破壞了農業,而且徹底破壞了國內的整個經濟生活。1920年內戰接近尾聲時,逃兵和返鄉士兵壯大了農村中的反叛力量, 農民起義已經遍佈產糧大省,如果不改變政策,就會導致內戰的前期是和白衛軍將領打仗,後期就要和農民作戰了。這是1921年俄共十大出臺新經濟政策的背景。