【寫在前面的話】

這篇文章寫於1996年,它是對我文革中心路歷程的回憶。我雖然親歷了文革中的那些事,後來又以研究史學爲業,卻並不是史學這一大學科中文革史這一領域的專家,我的個人回憶錄與其他親歷者的回憶一樣只能視爲“口述史料”,並不是嚴格意義上的史學著作。寫此文時我與當年同學、戰友已經很多年沒有聯繫,當時的文革史料披露得也不多,僅憑我時過境遷後的回憶,事實不準確之處肯定難免,但是仍不失一份有價值的記錄。

我知道這是“口述史料”的通常侷限,因此利用口述史料治史者必須下功夫多方對證、仔細考據,對單一口述應有存疑之心。但是我既然做了史學工作者,就很難滿足於只提供“口述史料”。近年來我與當年一些朋友恢復了聯繫,也看到了不少文革史料,本想在此文基礎上重新改寫。但考慮到此文本身也是歷史的一部分了,與其改動,不如保留原貌,另文考證以糾前誤,此文就呈現給大家,請幫助我訂正史實吧。

我的初中文革生涯

“文革”開始的1966年夏天,我從南寧民生路小學畢業,進入南寧四中,當時還不滿13歲。從那時直到1969年下鄉插隊,我的三年“初中”生涯都在“革命”的混亂中度過,沒上正經上過一天的課。因此我的中學時代有個很有趣的現象,就是同班同學中很多我都沒有見過,因爲基本沒怎麼在教室裏待過,所謂同班只是花名冊上的一個概念。

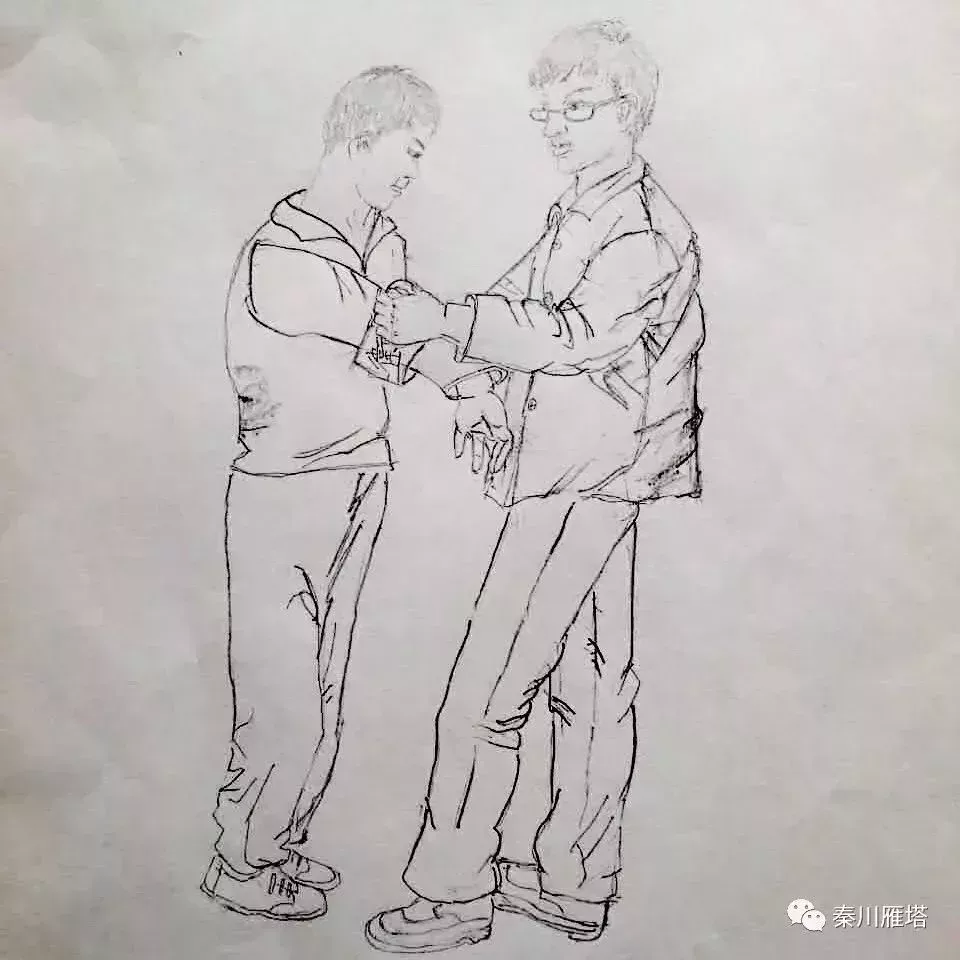

我認識的中學同班同學基本上只有三種人。一種是小學的時候就跟我同學的;一種是文革的時候跟我同一派的戰友,一起搞過“革命”,甚至參加過武鬥的;還有一種就是和我一起下過鄉的“插友”。

不過三年下來,作爲跟在高年級後邊“造反”的年紀最小的一屆紅衛兵成員,我無論在認識社會與人生方面,還是在編印小報、寫論戰文章等活動中所受的“文化訓練”方面,都“收穫”不小。套用當時官方的語言,也算經歷了“革命鍛鍊”吧。與這三年中驚心動魄、血火交融的許多大事情相比,我個人的經歷算是平淡無奇的,但它永遠影響我的一生。

我是懷着尋找“革命”的熱望踏進中學的,這一點許多小夥伴也許曾覺得奇怪。因爲眼疾之故,我從小內向、喜靜,但我並不冷漠。我父母作爲老民盟曾積極投身於建國前的反蔣學運,這對我或許有潛在的影響。生活在學歷史的知識分子家庭中,使我對“文革”前夕被批判的《海瑞罷官》和“三家村”作品中涉及的許多歷史典故似曾相識,爲此在小學末期曾常有小夥伴向我“請教”,使我在得意之餘更對“革命”來了興趣。最後,小學臨畢業時已興起了學生給老師貼大字報之風,我也參與了,並從中感到“革命”蠻刺激蠻好玩的。於是一進中學,就急着要投奔“革命”。

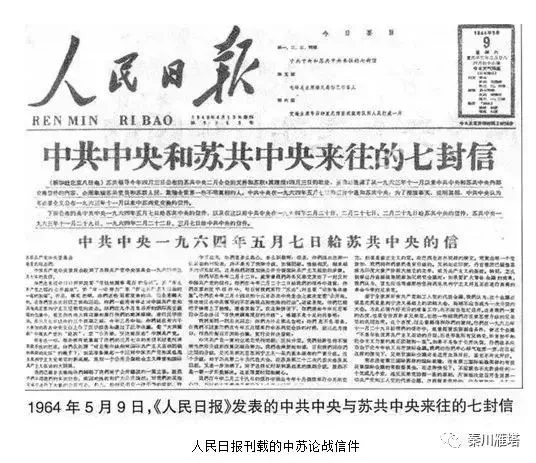

除此以外,我那時已經有了“信仰”,尤其是十歲那年熾熱化的反修“公開論戰”給我以強烈的感染。我至今記得全家坐在收音機前聽《九評》的情景,當時我雖然似懂非懂,但夏青、齊越播音時那義正辭嚴的語調使我感到了“真理”的力量,併爲之激動不已。

很長一個時期,我能對“九評”及以前的公開論戰文集《全世界無產者聯合起來反對我們共同的敵人》中的篇目倒背如流,對某些段落記憶猶新,如“朋友們,同志們,好樣的站出來,互登對方批評自己的文章。我們就是這樣做的,你們敢這樣做嗎?好樣的,就敢;心虛理虧,色厲內荏,表面上氣壯如牛,實際上膽小如鼠,那你們就不敢。我們斷定你們是不敢的,是不是這樣呢?請回答吧!”每念及此,一股要與人辯論以捍衛真理的慾望便油然而生。

我那時對這些論戰文章談不上有什麼深刻了解,但“九評”中關於“特權階層”的說法我是聽得懂的,我想全國許多人也是如此。當“文革”開始時,包括我在內的人們立即把“特權階層”與“走資派”的概念等而爲一,而“九評”中列舉的蘇聯“特權階層”種種欺民惡行也立即被人拿來對照現實。

今天看來,“九評”所列舉的那些惡行不僅確有其事,而且比那更嚴重得多的惡行在蘇聯也有的是。然而所謂“特權階層”究竟與“走資本主義道路”有何關係?“特權階層”者,權貴也。權貴欺民,古已有之,何待乎“資本主義”?而欺民之權貴所忌所懼者,不正是那時的人們所急於“撕掉”的“自由、平等、博愛的遮羞布”嗎?“撕掉”了這一中國本來就未必有過的“遮羞布”,又繼之以“限制”公平競爭的市民權利,再把本來就對權貴未必有多少約束力的儒家仁愛之說也給“徹底決裂”掉,唯有“法、術、勢”獨尊於神州,權貴不就可以暢其所欲、肆無忌憚了嗎?

然而今天看來如此淺顯的道理,那時的人們卻似乎一無所知,更不用說我們這些半大孩子了。今天想來這恐怕也不光是“奉旨造反”的問題,甚至不光是特定意識形態的問題。君不見就連華僑出身身經百戰的孫中山先生也曾經認爲中國之弊在於“自由太多”了嗎?今天有論者把“文革”中之造反(而不是“保皇”)比之於東歐的“持不同政見運動”。可能就極個別的人而言這一比較有些道理(但我在造反派隊伍中未遇到這樣的人),然而就整個“運動”而言,這個比較未免不倫不類。

這倒不是因爲“文革”中的造反本就打着反修防變的旗號,而東歐的異見分子卻是“修”、“變”的產物,也不全因爲“奉旨造反”(與當年的義和團一樣,“文革”中的造反並不全是“奉旨”行事,“抗旨”之舉也是有的,我所在的廣西“四·二二”就有不少這類行爲)。“文革”時期那種把“特權階層”當作“走資”之過來反的造反運動,不管是否出於“奉旨”,不都有越反修越集權的趨勢嗎?

這是今天的看法了,當時我自然不會這麼想。然而我進校不久便遇上了“不準革命”的苦惱。當1966年8月末紅衛兵在南寧興起之時,四中基本上是以革乾子弟爲主體的“南寧市紅衛兵聯合司令部”(俗稱“盾牌兵”,以其徽記爲一有五角星的盾牌故也)的一統天下。當時這一組織奉行“成分”至上原則,只有“紅五類子弟”纔可加入,不紅不黑的只能經過成分高貴者挑選後吸收進附庸組織“紅外圍”,而“黑五類子弟”則是“狗崽子”,求爲“外圍”而不可得。

我父母雖因40年代反蔣而被列爲“離休”幹部,但那時民盟反蔣不被認爲是“革命”,盟員身份反招來了麻煩,更兼身涉“教育黑線”,只待“下放”了。我因此不但不得列入“革幹”出身,險些連忝居不紅不黑也玄乎,就憑這一點,我當時對“盾牌兵”就沒有好感。這也是我後來一直傾向“造反派”而反感“保皇派”的原因之一。

當時我們這些“不準革命”的低年級新生被學校安排去接待住校的首都紅衛兵南下串聯隊隊員。這些北京來的“小將”中有個家住海淀區新街口外大街某大院,名叫“赤烽”的高中紅衛兵與我很談得來。作爲北京派來專門“煽風點火”的使者,他對“盾牌兵”也頗爲不滿,鼓勵我們參加造反。

不久發生“九·九”事件,在自治區黨委門前靜坐絕食的造反派和支持他們的首都紅衛兵南下串聯隊與圍攻靜坐者的“保皇派”(“盾牌兵”、“赤衛隊”等)發生衝突,南寧街頭到處爲此事進行辯論。我也帶着支持靜坐者的傾向前往湊熱鬧。不久靜坐者受到壓制,參與此事的南下串聯隊頭頭被“保皇派”通緝捉拿。而這個人恰是我父母單位一位老幹部阿姨在京讀書的兒子,我是同情他的。

隨後數月之內形勢大變,“造反”之潮滾滾而來,“盾牌兵”逐漸失勢,南寧市數不清的紅衛兵組織在四中招兵買馬,校園內一時山頭林立。但是影響最大、進校發展最早的一些組織儘管是“造反派”,也未能脫“成分論”之俗,總是優先拉成分好的入夥,而且在年齡上又是儘可能找高年級學生,對我們這些只能當“啦啦隊”的初一“小朋友”不大在意。

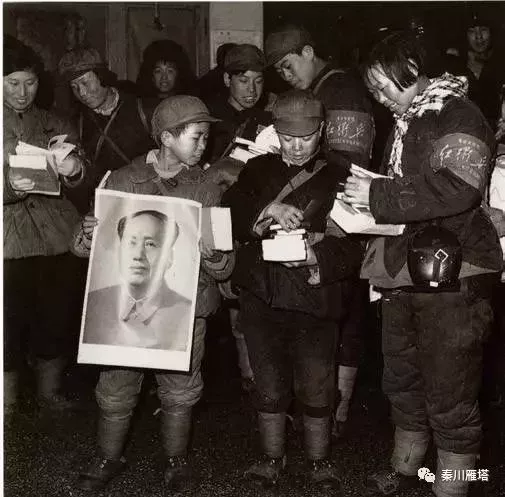

而一些後起的、影響較小的二三流組織即俗稱“雜牌軍”紅衛兵因進入學校較晚,成分好的、高年級的學生大都已各有其主,於是纔不得不注意發展我們這些“沒有鬥爭經驗”的“低年級學生”。這樣約在1966年11月間我便成了“毛澤東主義紅衛兵”(簡稱“主義兵”)四中分部的成員,如願以償地戴起了紅袖章。

“主義兵”是由位於南寧老市區(貧民區)的七中的一批高中生搞起來的,進入我們這個位於機關區的四中比較晚,它在當時屬二流組織,不像一些“大戶”那樣有獨門獨院的“總部”。“主義兵”的總部與其他一批“雜牌軍”一起設在南寧市中心一座專門撥出的“朝陽三號樓”(“文革”期間一直叫“紅衛兵大樓”)內。

而我們四中“分部”就只有我們一起進入四中的幾個小學同學,倒也沒有“官兵”之分。雖屬“雜牌軍”,畢竟也是一個山頭,校方照例撥給我們“辦公”用房、油印機及紙張油墨等物,還有少量經費。我們這幾個毛孩子第一次主了事,半點也沒有叨陪末座“陪襯”角色定位,甚至比高中生更加狂熱地投身到的政治鬥爭中去,那“革命熱情”甭提有多高了。

那些日子我們日夜都泡在“分部”裏,雖然家離學校不遠,幾天不歸都是常有的事。成天價衣服上弄的是漿糊、墨汁或油墨,感覺到自己像《紅巖》中印“挺進報”一樣神聖。上街時只往大字報棚跟前湊,摘錄抄寫大字報中重點要點,努力去理解把握“革命脈搏”。

那種“大辯論”文體對我們這些實際上只讀過小學的人瞭解“論說文”是有影響的,而“記述文”也是如此。文革期間有一個很有意思的現象,就是有所謂的“四大自由”——大鳴、大放、大字報、大辯論,對於那些毛澤東想拋出來的人而言,他們的什麼“醜事”(事實的和編造、誇張的)都可以公佈的。所以有各種各樣的“內情披露”,例如“劉修外傳”、“鄧修外傳”,就是醜化劉少奇、鄧小平的傳記,還有講王光美的“扒手外傳”,這些東西當時也是“膾炙人口”。

儘管實際上這並不是真正的言論自由,領袖發動的誹謗你不許自辯,而領袖劃定的禁區文網照樣森嚴甚至更加嚴酷,更不用說還有按“陽謀”邏輯對“放”出來的言論進行“秋後算賬”的,因言獲罪乃至因言喪命在那個年代都達到了高峯。但毋庸諱言,這種“四大”也披露了體制的不少陰暗面,黨內鬥爭的恐怖和殘酷,大人物道貌岸然下的男盜女娼,庶民的苦難和大饑荒的悲慘,當時都有所暴露。從這個角度講,沒有文革確實難有後來的改革。而這個時期的閱讀對我們這一代也是領袖灌輸的“狼奶”和領袖始料不及的啓蒙皆有的。

那時總部的活動不多,“勤務員”們(即今所謂常委,當時都聲稱是“人民的勤務員”,故名。)主要關注“主義兵”勢力較大、高年級成員較多的學校,對我們這個“初一新生”組成的分部不甚在意。然而我們卻不甘寂寞,當時不管市裏運動中出了什麼“事件”,形勢發生了什麼變化,我們都要根據自己的“獨立思考”,未經總部的指示就發表意見,寫成文章以大字報或傳單、小報的形式公諸於世。到後來居然出了一份“主義兵四中分部”的“機關報”——“伏虎戰報”,每期印上數百份,沿街張貼,或夾在校際交換資料中散發各校。

一次總部看到這份“戰報”上對好幾件事情都赫然發表了不同於總部的觀點,大爲震驚,立即召開了勤務員與各分部的聯席會議。頭頭們一方面稱讚了我們的積極性,認爲在總部尚沒有報紙的情況下,幾個不起眼的初一“小屁孩”組成的分部便弄起了一個“伏虎戰報編輯部”,擴大了本組織的影響,並號召各分部向四中分部學習。

另一方面也批評我們自行其是,不與總部商量便亂髮表意見,尤其是在一些重大問題上擅自表態。我雖然在會上作了檢討,心裏還是有些小得意。這是我們第一次就國家大事抒發己見,也是除小學作文之外第一次自辦報紙,從寫時評、寫大批判縱論文章到刻蠟板、油墨印刷,再去街頭散發,看到行人閱讀我們的報紙並加以議論,頓時有一種“革命大風大浪”中的鍛鍊“成長”的感覺。現在想來,當時既有半大孩子第一次主事的亢奮,又有初涉運動懵懂無畏的新鮮感,雖受到批評,投身革命的積極性依舊高漲昂揚。

—待續—

相關文章: