列寧曾說託爾斯泰是“俄國革命的一面鏡子”。套用此句我們可以說,索爾仁尼琴是劇變以來俄國轉軌的一面鏡子,他臨去世幾年享有的“國師”地位,對普京的治國理念和選擇方向有不小的影響力。

他不僅在風燭殘年和普京有一段互相“歌功頌德”之舉,被稱爲這位“永遠的反對派”畢生唯一一次“保皇”之舉,而且早在半個世紀前,他在那部畢生最爲用力、規模也最爲浩大的作品,也可能是世界文學史上篇幅最大的個人作品——《紅輪》中,就對斯托雷平和維特這兩位俄國曆史上人稱的“雙子座”改革家做了褒貶極爲鮮明的詳細評價,從中人們可以窺探到他的價值取向以及對俄國發展方向的定位。

俄國這些年與百年前的“隔代相似”引起不少人的注意,有甚至人使用了走不出去的“百年詛咒”這樣的詞句。有媒體說,“從某種意義上說,俄羅斯當今肩負的任務,也就是20世紀初來不及解決的那些任務”。更有媒體驚呼普京就是斯托雷平再世。在俄國能明顯感覺到有借用20世紀初資源的趨勢。

官方以“新斯拉夫主義”的回潮來填補“空場”的意識形態,從社會和學術界形形色色的“新彼得”、“新亞歷山大二世”、“新舊杜馬異同”、“兩次自由主義的衰落”等稱謂和題目就可以得知俄國目前再次面臨“向東?向西?”的“選擇性難題”。而普京之前的俄羅斯則經歷過一場不成功的“維特式改革”。如果說“維特憲-政改革”不成功的話,“再世的斯托雷平”會將俄國引向何方?

我們不妨花點筆墨,從索爾仁尼琴付諸了畢生心血的《紅輪》入手,看看這位國師的思想脈絡。首先,《紅輪》形式上是一部紀年體的“歷史全景”素描式作品,裏面有大量的篇幅談到執政者對俄國的定位選擇,其中的代表人物尤推斯托雷平和維特。而前者在1911年就已去世,後者雖然活到1915年,但其政治生涯結束則更在斯托雷平之前6年。在索翁看來,不瞭解這二人發展模式,就不可能瞭解以後的俄國道路。

其次,斯托雷平與維特都是沙皇肱股、改革名臣,改革目的都是爲了延續沙俄統治而又能適應世界潮流,兩人的改革有連續性,在社會經濟變革的方向上基本一致,雖然對政治體制改革的見解不同使兩人分道揚鑣,但後世的論者都是看到了這些共性的。一般地說,“革命者”對這兩個“沙皇走狗”都是否定的,而對“劊子手”斯托雷平的抨擊尤其嚴厲。

相反,持沙俄遺民立場的人對這兩人都是肯定的,儘管偏愛有所不同,在惋惜兩人的失敗同時也有對他們的反思,但極少有人把他們對立起來。至於上述兩種人之間的俄國自由主義者,則其主流是肯定開啓憲政的維特,否定大肆鎮壓的斯托雷平的。比較左的自由主義者對兩人都有批評,但批評斯托雷平更多,比較保守的自由主義者對斯托雷平持理解態度,但也不會否定維特。總而言之,上述各種論者都不會全盤肯定斯托雷平,同時全盤否定維特。

然而索爾仁尼琴的態度與衆不同。今天看來,他對這二人的評價不僅非常“超前”,而且耐人尋味,這再次表明索爾仁尼琴不僅是個文學家,同時也不僅是個“持不同政見者”,把他垂暮之年的前述表現看做他的“轉向”甚至“悔改”更是淺薄的市井之言。對這兩人的評價顯示出索爾仁尼琴對俄國路徑選擇和俄國發展方向的思考。

“俄國改革第一人”——斯托雷平?

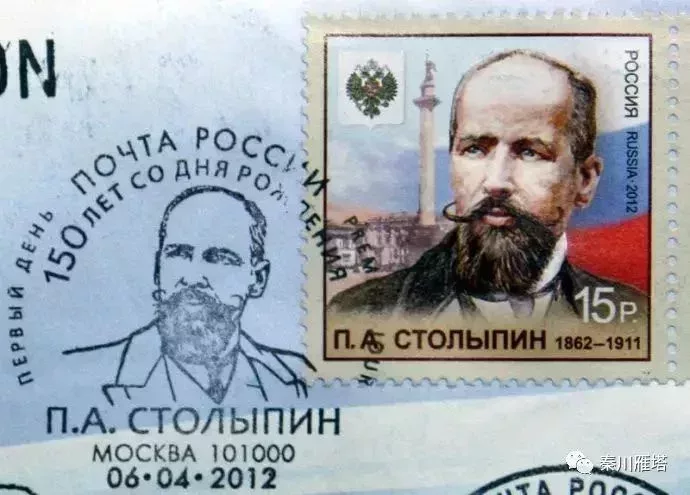

索爾仁尼琴在《紅輪》的第一卷中一改往日批判一切、罵倒一切的風格,對一個人物大加稱頌和褒獎,這個人就是沙俄時期的國務活動家彼.阿.斯托雷平(1862-1911)。斯公被索爾仁尼琴稱之爲可以“載入俄國曆史史冊”的、“改變了一億七千萬人民國家歷史進程”的“改革第一人”。爲了還原這位勵精圖治的改革家的生活細節,索爾仁尼琴與斯托雷平的兒子多次溝通。在他的筆下斯托雷平堪稱完人,索翁把能想到一切溢美之詞都堆砌在斯托雷平身上。

他“是國家中流砥柱,他是俄國的生活重心,沒有一個俄國沙皇可以與他相提並論。他是提高人民生產力的熱心家,又是鍥而不捨的改革家,他是彼得在世,又比彼得高明,因爲他改造俄國又不傷及俄國傳統文化”。索爾仁尼琴對斯托雷平蓋棺定論是:爲了俄國“他毫不猶豫的押上了自己的生命”。以一人之軀挽救了俄國,“把俄國從崩潰的邊緣引向復興之路”,“他開拓和創造了俄國曆史的全新時代”。

這樣不吝篇幅地對一個歷史人物大肆頌揚,在他以往的作品裏實不多見。

對於閱讀《紅輪》的讀者來說,最大的困惑在於,索爾仁尼琴爲什麼會不遺餘力大捧斯托雷平呢?作爲俄國知識分子“天然反對派”代表、作爲反抗專制的持不同政見的領軍人物,爲什麼會對沙俄時代的“鐵血宰相”賦予這樣深厚的個人感情呢?有人曾用對蘇聯時代“矯枉過正”的“價值反轉”來解釋這其中的緣由。認爲老索把“17年革命”看作是“暴政”,而爲被這個“暴政”摧毀和否定的前朝人物平反,是順理成章的。

確實,第一卷的構思與寫作是在赫魯曉夫時代,與劇變以後的多元化時代不同,那時在國內“一元化”的政治高壓下所有人物的評價一律以《聯共(布)黨史簡明教程》爲準繩,沙俄時期的政治人物全都以單一臉譜化“兇殘敵人”的形象來處理。作爲被蘇聯時代徹底否定的沙俄“國粹改革家”——斯托雷平,受到索爾仁尼琴的關注與重新“正名”自然也在情理之中。

但是如果僅用否定蘇聯時期的價值評判而堅持反向的立場並不足以說明全部問題,因爲在蘇聯時期被否定的沙俄政治家、改革家何其多也,就是與斯托雷平齊名的“雙子座”中另一子,謝.尤.維特,同樣在蘇聯時期被否定,但索爾仁尼琴對他不僅不去“矯枉過正”地稱讚,反而沿襲了蘇聯時期的評判對他的大加鞭撻,甚至對全家遭到布-爾什維克槍殺而現在俄羅斯人充滿同情、已經被東正教封爲聖徒的末代沙皇尼古拉二世,索翁也是時有批評的。

顯然,索爾仁尼琴的褒貶與取捨自有他的價值理念和邏輯體現,他想表達的並不是簡單地否定“紅輪”,肯定“白輪”,而是藉此表達對沙俄改革進程的歷史評判以及他所要的俄國發展模式。

忽鬼忽神的改革家

斯托雷平出生於古老的貴族世家,他的父輩和親屬裏有蘇沃洛夫和萊蒙托夫等俄國曆史名人,他的父親是沙皇的侍從武官,母親是哥爾察科夫公爵的女兒,1884年斯托雷平從彼得堡大學自然科學系畢業後進入農業部工作過一段,1899年先後任科文省的縣、省首席貴族,此後便在政界平步青雲晉升很快,1902年剛剛40歲的斯托雷平就出任格羅德諾省省長,成爲當時俄羅斯最年輕的省長。

一年之後他又出任歐俄大省薩拉托夫的省長,在任期內斯托雷平以其強硬的治理手段而聞名,曾3次遭遇暗殺。1906年4月被沙皇一紙急電召回彼得堡委任以內務大臣,當年7月又成爲內閣總理併兼任內務大臣,在4年時間裏斯托雷平完成了四級跳,從一個不屬於首都上流社會的“外省貴族”,到沙皇一人之下萬人之上的帝國的第二號人物。

在索翁筆下的斯托雷平在《紅輪》與蘇聯歷史教科書中宣揚的斯托雷平形象有着本質的差別。在後者的描述中,斯托雷平是作爲“1905年革命”的鎮壓者而聞名於世的,連小學生都知道斯托雷平是雙手沾滿革命鮮血的劊子手、是鐵血宰相、是大地主大資產階級的代表,他所主導的第三屆杜馬是最右的“反動的黑幫杜馬”,蘇聯流行的兩個術語——“斯托雷平反動時期”和爲絞殺革命者到處樹立的絞架——“斯托雷平領帶”,都曾經是蘇聯中小學歷史考試中最常見的名詞解釋。那麼這兩種形象哪一種是斯托雷平的真實面貌呢?

在俄國曆史上恐怕很少有人像斯托雷平那樣被忽神忽鬼地反覆大褒大貶的人物了,在劇變以後的歷史翻案風中,對很多沙俄時期的歷史人物都有了新的評價,而斯托雷平是其中最典型的一位。他的形象發生了180度的根本改變,從鎮壓革命的“劊子手”一下子變成了家喻戶曉的改革明星,僅在上世紀90年代經濟轉軌時期,以斯托雷平爲題目的專著就達上百種之多,報攤上到處都是這位受到追捧的“改革家”的肖像,幾乎都是從正面肯定斯托雷平的功績的。

斯托雷平不僅被平反說成是俄國傑出的政治家和國務活動家,而且被稱爲是“農民的保護人”,更有些人認爲,如果不是第一次世界大戰把俄國拖進戰爭的泥潭,從本質上改革了歷史的進程,斯托雷平的道路本來是能夠走通的,若是那樣,俄國的歷史將會完全改寫,就不會有百年的折騰和“再出發”的“戰略定位”的難題了。

歷史“圓圈”的“輪迴”

這在很大程度上是因爲對蘇聯70多年發展道路的否定後,從革命前歷史上尋找資源便成爲一種客觀需要,因此那些曾經被否定的沙俄時期市場經濟改革家自然備受矚目,另外葉利欽的轉軌戰略與20世紀初的發展模式有相似度,諸如蘇維埃向議會政治轉變的立憲問題、農業土地私有化問題、吸引外資和稅收貨幣改革等等,無一不是當年實踐過的問題,以至於有人把葉利欽搞的經濟轉軌乾脆稱爲步斯托雷平之後塵。

有好事者曾經把現在俄羅斯杜馬與斯托雷平時期的第三屆杜馬討論土地問題的議案拿出來比較,驚呼二者不但驚人地相似,而且就問題的針對性而言,當代的水平還不如20世紀初。於是人們感嘆道,俄國曆史爲什麼就走不出“魔咒的怪圈”,一百年來從原點出發現在又回到了原點。

在這種狀態下蘇聯時期被全盤否定的斯托雷平重新得到肯定並不出人意料,應該說“鎮壓者劊子手”斯托雷平和“改革家”斯托雷平就像是一個錢幣的兩面,同時存在於真實的斯托雷平身上。只不過不同時期都片面地強調了其中的一面罷了。

葉利欽時代大捧斯托雷平是可以理解的,作爲葉利欽改革政策制定者的自由主義經濟學家是把斯托雷平作爲俄國經濟改革的“先行者”來看待的,他們認爲二者的發展方向是一致的,一個是要打破計劃經濟的大鍋飯,走向現代市場經濟,一個是要擺脫古老共同體的“村社大鍋飯”,走向近代資本主義。

但若僅從經濟改革的角度肯定斯托雷平並不會導致否定維特,因爲他們在這方面沒有衝突,至於政治方面,那時的俄國人多以爲俄國已經實現了民主化,肯定斯托雷平是肯定他的私有化經濟改革,而非肯定他的政治專制。不過即便在政治方面,當時的人們也多同意:斯托雷平的鐵腕無法與斯大林的暴政相比,他們也不會想到民主化十多年後還會出現普京式的“新的斯托雷平專權”。

相對於斯大林體制而言,那時剛剛走出蘇聯鐵幕的人們覺得斯托雷平時代算是溫和的,更反感於蘇式教科書“紅白劃線”的“臉譜化”,處在矯枉過正的階段。維特比斯公更溫和、更主張憲政也是衆所周知的。

這就是那時褒揚斯托雷平的人通常並不會貶斥維特的原因。不過在經濟改革方面斯托雷平比維特更突出,而且譴責大力推行的土地私有化也更類似於葉利欽時代的國企私有化,所以不難理解一時間他的風頭蓋過了維特。