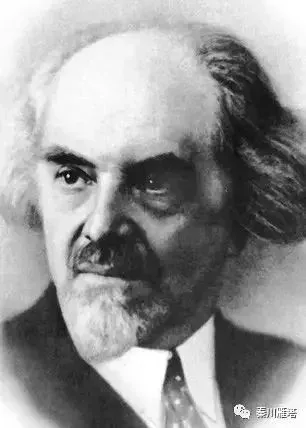

普京時代對斯托雷平的褒揚持續升溫。這時斯托雷平的受捧已不是因爲他搞私有化,而是他的“鐵血政策”了。普京與斯托雷平都是主張強人政治、鐵腕治國的,因此不奇怪,在當今俄羅斯普京就有“新的斯托雷平”的名聲。受索翁的影響普京對這位鐵血宰相也是十分推崇的。

“抬斯貶維”的原因

從斯拉夫-東正教傳統角度反抗蘇聯體制的索爾仁尼琴對市場經濟與“資本主義”並不熱衷,他過去譴責斯大林也主要是罵他政治上的暴虐。蘇聯時期渲染斯托雷平如何殘酷鎮壓人民,但蘇式政權的殺人如麻是前者根本不能比的。在1960年代那種背景下, 索爾仁尼琴替斯托雷平說公道話確實難得。但是,特意要“抬斯貶維”是有他的考慮的。

這裏的關鍵點是,索公譴責蘇聯時期的暴虐,而對這種行爲的解釋帶有濃厚的斯拉夫主義色彩,他實際上認爲這種暴虐是“西化”鏈條的邏輯結果。在他晚年寫的《傾塌的俄羅斯》一書中認爲,俄國曆史上有“三個亂世”:一個是17世紀的“混亂年代”,一個是十月革命後的內戰時期,另一個就是蘇聯劇變後的葉利欽時期。這幾個“亂世”之間的聯繫就是因爲它們都是“學習西方”的結果。

索爾仁尼琴是新斯拉夫主義者、是反西化派人士、是一個把“1917年”與“1991年”都作爲“步西方後塵”的靶子來批判的人,他是不僅反對“十月革命”,而且連“1905年憲政”和“二月革命”都反感的人。於是斯托雷平就不僅是因其鐵腕被嚴重誇張蒙受冤枉而需要辯護,甚至不僅因其經濟改革而需要讚揚,而是在文化精神上成爲抵制“西化”弘揚“俄國傳統”的英雄了,這纔是問題的要害。

索爾仁尼琴毫不掩飾地反感“維特新政”、反感《10月17日法令》、反感維特試圖把俄國改造成一個歐洲式的憲政國家。由此我們看到索爾仁尼琴對普京“轉向”提供了什麼樣的歷史資源,努力把他從“步西方後塵”的道路上“拽了回來”。

在普京第一任期時,他多次表白說自己是自由主義者,2008年後他說自己是保守主義者,這背後不難看到索爾仁尼琴的身影。而在當今俄國民族主義盛行,對前體制的訴說已引不起人們的興趣的時候,思想界的風向標在向“新斯拉夫主義”轉向當中。

反之,維特儘管在抵制暴政方面比斯托雷平更清白,在經濟改革上也很有成就,但是在索翁眼裏他是“西化”的罪人,而1917年的“西化災難”他也罪責難逃。

索爾仁尼琴竭力稱讚斯托雷平的第一個理由,就是因爲他糾正了“維特新政”中諸多錯誤,索翁這樣評價道:斯公上任後力挽狂瀾,他從維特手中接過了“一個漏洞百出的和混亂不堪的國家”。在索翁看來,由於斯的前任維特“低三下四的模仿西歐”的結果,不顧及自身的獨特的歷史和完全不同的生活理念,不考慮俄民族對“拉丁文化”的疏離和厭惡,制定了一部“模仿西方”的憲法。

“維特憲法”的出臺過分倉促,考慮欠周全,它的頒佈不但沒有平息動亂,“反而引來了十倍的錯綜紊亂,猛烈衝擊和扭轉了千年航船的整個歷史航線”,可見在索爾仁尼琴看來,斯托雷平的首功,是把曾經駕駛俄國這艘航船的維特船長偏離的航向矯正過來。

1905年革命的由來

維特如何成爲“西化”人物?這要從“1905年革命”談起。

幾年前汪介之先生對金雁在《倒轉紅輪》一書中,對高爾基晚年成爲意識形態工具的提法大爲不滿,認爲作者褻瀆了他心中的“神”,“曲解”了“偉大作家”,特寫長文嚴加駁斥。其中很重要的一個指責,就是把金雁關於別爾嘉耶夫等前立憲民主黨人“是1905年革命的參加者”的說法斥爲“杜撰”。

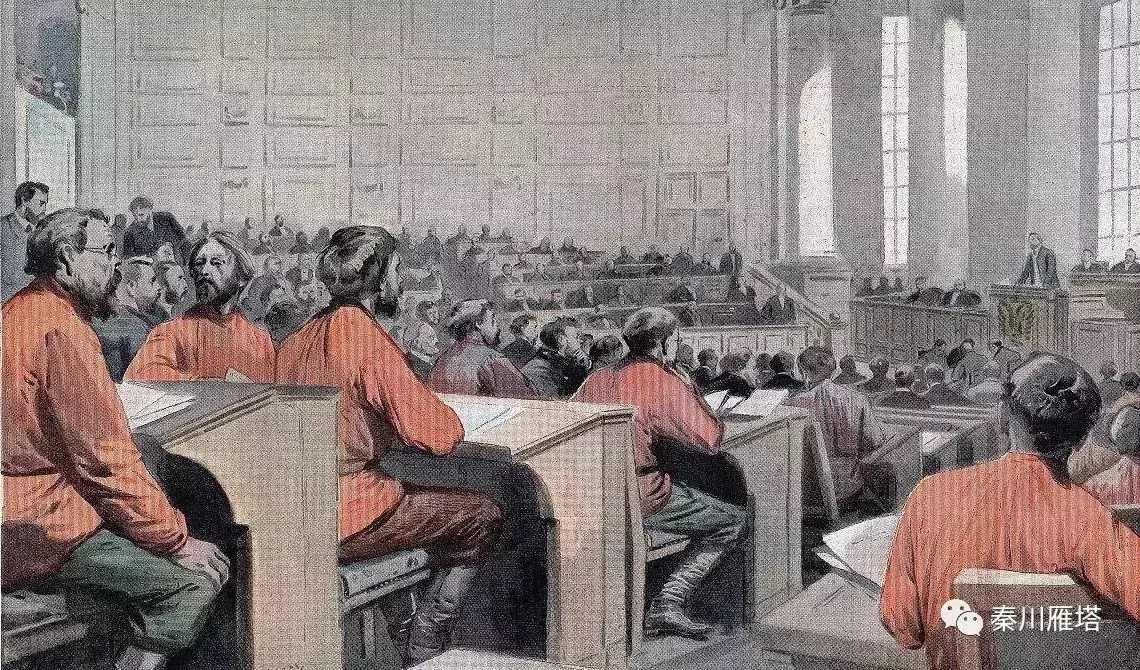

汪先生是俄文學評論和俄文學史家,對近年來俄社會-政治史研究動向大概不太關注,似乎沿襲了蘇聯教科書的說法。這種說法是把“1905-1907年革命”當作無產階級領導的“第一次民主革命”,以“十二月武裝起義”、街壘戰、布爾什維克領導的工人運動、波將金號戰艦起義爲內容,而“資產階級”的立憲民主黨等自由主義者則是看客,甚至是沙皇的幫兇。

我們姑且不論後蘇聯時代的認識和蘇聯以外的看法,僅就“革命”當時及事後論,那時對立各方,包括列寧在內都不是這樣說的。例如列寧當時就說立憲民主黨人控制的杜馬是“最革命的議會”,俄國出現的衝突是“世界上最革命的議會和幾乎是最反動的專制政府”的對決,而且那時“立憲民主黨人既能說服莊稼漢,又能說服小市民”,這是其他各黨還做不到的。當時的媒體把1905年定性爲“一場知識階層的革命”。

沙皇當局也認爲:“1905年俄國革命最嚴重之處,當然不在於工廠、鐵路這些企業的罷工”,不在於民粹派、社會民主黨人的“搗亂”,主要是杜馬“完全倒向左翼”和“在杜馬中執牛耳的立憲民主黨”爲革命造勢,“連工人都很重視杜馬,把它看作是革命的一個‘階段’”,存在了12年的杜馬實際上是革命“預演”的“講壇”。

這裏的問題在於:當時人們說的“革命”是指實質性而不是細節性的變革,它與今天有些人理解的“暴力革命”不是一回事。而當時人們期待的實質性變革就是變君主專製爲憲政民主——包括真正“虛君制”下的即英國式的君主立憲,別爾加耶夫就是在這個意義上自認爲參加過“革命”的——儘管他當然沒有參加暴力活動。

別爾嘉耶夫自己回顧這段經歷說,這些年“我既存在於社會活動家的圈子裏,同時也存在於文化精英的圈子裏,我保持着和社會民主主義的聯繫”。“那個時代的狄奧尼索斯革命詩篇和文學中的狄奧尼索斯思潮之間存在着內在的統一聯繫”。我們革命年代裏,“在莫斯科舉行不公開的社會集會,這些集會的參加者有比較中間的社會民主黨人、社會革命黨人和比較左的立憲民主黨人。我積極地參加了這些集會,有時甚至擔任主席”。

至少在當時,“革命”與否並不是按暴力與否來分的。儘管1905年俄國也出現過極左的“革命”暴力,但顯然就其主流而言,“1905年革命”是一場自由主義反對派主導的、以民選杜馬對政府的抵制和街頭抗議爲主要形式並伴隨農村中“土地騷亂”的社會運動,其主要訴求就是以憲政民主取代專制政治,並以杜馬的立法爲基礎解決土地問題。

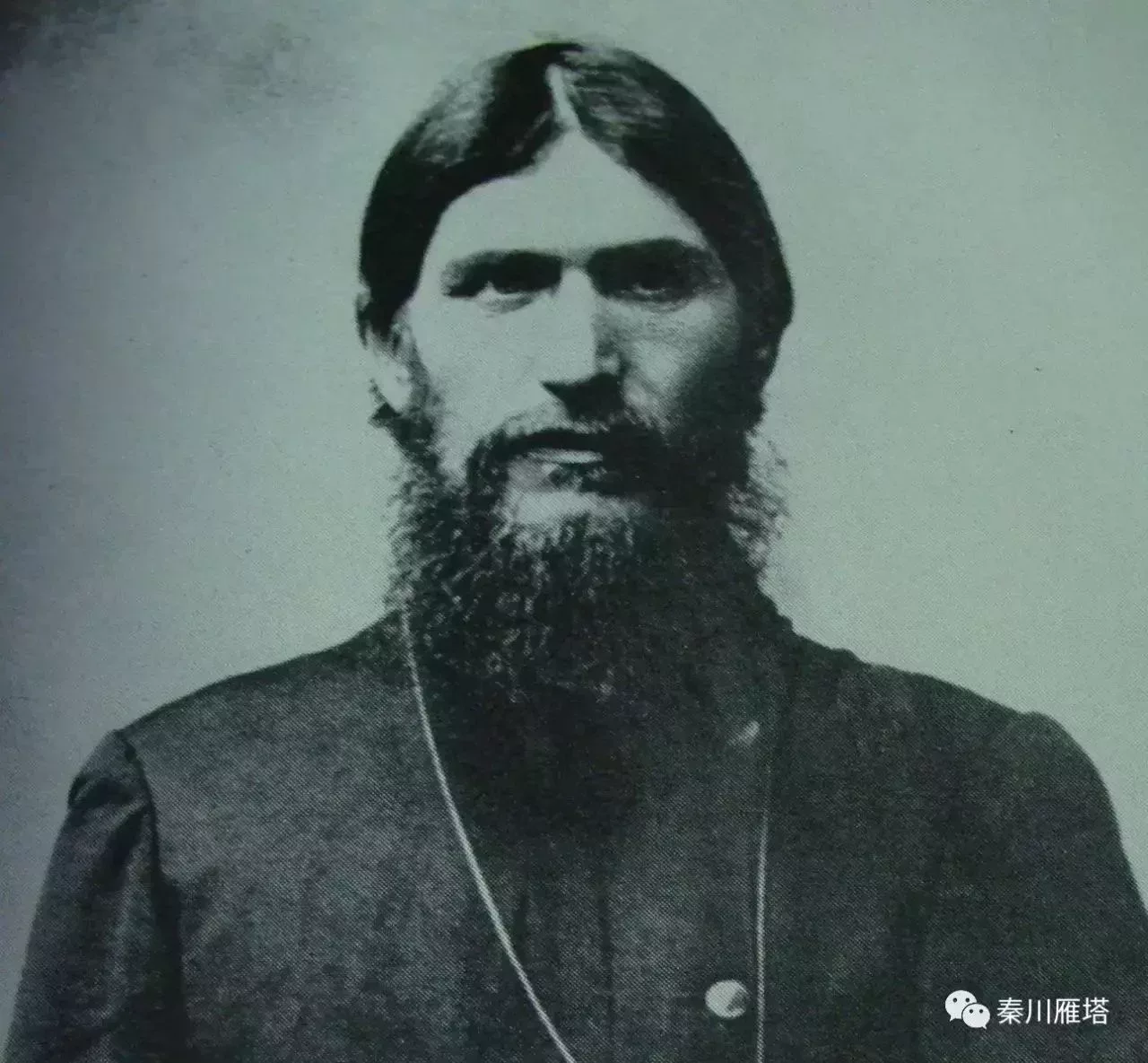

“流血的星期日” 引發政治體制改革

這些訴求當然有很深的緣起,不過它的爆發確實有出人意料的偶然:這就是1905年1月9日發生的“流血星期日”慘案。這一天東正教加邦牧師帶領大批工人高舉沙皇像、唱着聖歌到冬宮前廣場進行和平請願,要求改善待遇並實行選舉。請願並非左派發動,訴求也並不激進,但卻慘遭哥薩克士兵開槍鎮壓(誰下令至今仍是歷史之謎),導致大批民衆死傷。確切數字至今存疑,當時官方稱96人死亡,333人受傷,後來重傷者又有34人不治,使死亡數最終達130人。

但國內外輿論均認爲實際傷亡要更大。請願組織者加邦神父後來說死者達600-900人,而列寧更在他辦的《前進報》上據“外國報紙消息”說是死了4600人之多,蘇俄官方把這個驚人數字寫入了教科書和《蘇聯大百科全書》。而蘇聯時代考證的死亡數字則從200到兩千多人不等。今天比較中立的歷史學著述一般認爲死傷合計應該在一千人左右。

慘案引發舉國震驚和抗議浪潮。人們在抗議專制統治無視人權濫施暴力的同時,俄國原有的土地、勞工等社會問題也都浮上水面。面對政局動盪沙皇后悔不已,爲避免重蹈覆轍,他於當年10月召見了剛從美國簽訂日俄和約回來的政府總理、自由派貴族維特伯爵,希望他能夠提供可以挽救俄國的建議。維特指出,無非只有兩種解決的思路:鎮壓和退讓。而他本人傾向於實行第二種方案。

維特向沙皇陳言說,“鎮壓在理論上是可以採取的,但未必有效,即使有一個敢做敢爲的將軍願意去鎮壓叛亂,那也會血流成河,帶來的不過是短暫的喘息”,而鎮壓舉措將使沙皇徹底喪失“慈父”的形象,加劇對立情緒,反不如主動限制部分專制權力,引入現代政治的因素,賜予俄國一部憲法,與自由派結成聯盟促使俄國從專制君主制向“杜馬君主制”過渡,並在與憲政即代議制改革相配套的情況下,主動實行平穩的經濟改革,只有這樣才能使俄國擺脫險境。

從根本上,作爲外交家瞭解天下大勢的維特也相信憲政是大勢所趨,沙皇統治最終將會像英國那樣要取得國民的同意,並以還權於民換取皇位的穩定。他提出一個著名公式:“先有公民,纔有國家”。同時他也認爲這一過程循序漸進不能一蹴而就,各方應該爲此達成諒解纔是問題的關鍵。

維特的選擇

沙皇對此猶豫不決,統治集團內部部分開明派認爲維特的方案不妨一試,並認爲在日俄戰爭慘敗的情況下實行軍事獨裁,如果一旦鎮壓失敗,反而會激起更大的反彈。因爲“流血星期日”讓手上沾血的人心有餘悸,害怕被記入“歷史黑冊”。軍方很多人都不想再把槍口對準羣衆了,因此傾向於沙皇放手讓維特來收拾殘局。迫於形勢的壓力沙皇同意發展普選法原則,批准了以“杜馬命名的俄國議會”。

1905年10月維特臨危受命出任大臣會議主席,起草關於國家杜馬的新法律。這個杜馬雖然不像西方議會那樣擁有全面的立法權,沙皇也沒有成爲“虛君”,但是杜馬至少有了立法否決權,此後任何法律未經國家杜馬認可不得生效,沙皇可以有所作爲,但不再能爲所欲爲。

俄國沒有采用歐洲式的君主立憲制,但可以視爲“半憲政”體制,即所謂“立憲的二元君主制”國家。從此俄國開始了司法獨立和多黨制的發展進程,維特起草的《10月17日宣言》頒佈後俄國出現了100多個政黨,在當時的輿情下,通過雖然有條件的大選組成了自由主義的立憲民主黨人佔多數的第一屆杜馬。代議制開始在帝國的政治生活中發揮作用。

面對選舉結果,維特提議由自由派和社會各界代表組成聯合政府,他向報界求援、向社會各界呼籲,請給他幾周緩衝的時間以解決危機。他撤換了半數的大臣和34名省長,取消了戒嚴和軍事狀態、從首都撤走了軍隊和哥薩克、撤銷了內務部長特列波夫和一批警察高官的職務、廢除了酷刑、免予追究參與運動的一切罪責等等。

但是無論維特怎樣努力表示,自由派“不願見好就收”,不接受他提出的入閣請求,拒絕妥協,不同意在當局啓動憲政進程的條件下割掉“革命的尾巴”。而革命民粹派等激進主義者更是不依不饒,對他們來說,革命遠比舊制度下的革新更“徹底”。《10月17日法令》公佈的第二天,托洛茨基領導的彼得堡蘇維埃又發動了新一輪的罷工和街壘戰。

這使俄國的變革錯過了一個上下互動的良好時機,而原本就認爲損害了自己利益的貴族保守派覺得,維特的憲政主張不但沒有幫助政府平息革命,反而助長了那些“顛覆者”和“激憤反對派”的得寸進尺,他們的“激進性和不馴服性”,“進一步敞開了革命的大門”。

於是體制內贊成維特政治改革的力量便開始從原來的立場上向後轉,國內的強硬保守派逐漸得勢,維特被權貴階層認爲過於同情“左派”和具有“自由化”彩色,成爲時局的替罪羊。其實維特本人也是斯拉夫派的信徒,他事後坦誠說,就他本人而言“在靈魂深處是君主主義者”,而當時向俄國引入憲政的因素是一種“代價較小的選擇”,並不取決於個人的好惡。

不妥協的左右斷送了改革

俄國各種力量的人都承認一點,俄國走上市場經濟道路已是大勢所趨,國家的變革已迫在眉睫,這是一個“自然的進步運動”,“若想使它不致引起無政府主義,政府就需要自身勇敢而公開地站在這個運動的前列”,爭取主動權。也就是說,與其讓別人推翻了來實行革命立憲,不如自己主動立憲來佔領制高點以求延續統治權。

維特事後痛心地總結道,當時杜馬中的反對派和當局中的強硬勢力在政治上都不能冷靜思考問題,不懂得妥協和換位思考。他們根本不講分寸,目光短淺,激進的如同凶神附體,不考慮現實,不從國家的長遠利益着想,每一派都想把對手置於死地,各政治勢力嚴重對立和撕裂,使他沒有斡旋的餘地。

自由主義反對派雖然沒想搞共和革命,但他們要求立即實行英國式的完全憲政,徹底取消君權,維特邀請他們入閣,得到的回答是:“我們只參加將承擔召開立憲會議責任的政府”。他們堅持認爲“10月17日法令”遠遠不夠,一切以沙皇名義頒佈的法令在他們看來都是極端保守的。

自由主義的立憲民主黨首領米留科夫不但不合作,還以最後通牒的口氣道:“在你們接受我們的全部綱領以前,我們不會給你們一點支持,也不會給你們一點時間”。就這樣喪失了可以達成體制內外妥協的絕好機遇。而在權貴上層看來,那些在《宣言》公佈後浮出地面的反對派陣營像“野獸一樣發出狂嗥”的“瘋狂行爲”將會給俄國帶來不可估量的後果,必須堅決鎮壓。

維特說,這些權貴們開始形成保守反動的右翼,他們也同革命自由派左翼一樣的瘋狂、一樣的無恥。我盡力了,但是也無能爲力。在勢不兩立的左右翼的夾擊下、在兩側都是“無底深淵的刀刃上”,讓俄國平穩過渡的想法付之東流。自由主義右翼馬克拉科夫承認,體制內改革派和自由主義“兩種力量”非但沒有和解,反而兵戎相見,最終造成兩敗俱傷的局面,專製得以強化,激進得以加倍。“維特政治體制改革”才短短幾個月就走到了盡頭,曾經一度大有希望的平穩政改的道路被堵塞。

維特感慨道,在一個不知妥協的民族裏搞改革的難度是無法想象的,是劍拔弩張的左右派共同“斷送了本來大有希望的改革”。如果左右都不能學會妥協和理解,俄國將難逃“冤冤相報”、週而復始的惡性循環。不知現在那些呼叫“百年輪迴”的人,是否還記得維特“箴言”。

維特想引入“憲政”搞“政改”,被不妥協的左右給“攪黃”了。索爾仁尼琴認爲“維特憲法”不過是從“別人家的菜園子”偷來的“沒有根基”的“移植物”。在索爾仁尼琴看來,維特背棄了斯拉夫傳統,引進一種錯誤的“西方意識形態”,想把俄國引入進西方的車轍,去食別人的牙喙,導致了方向上的錯誤,這是他無法原諒的。

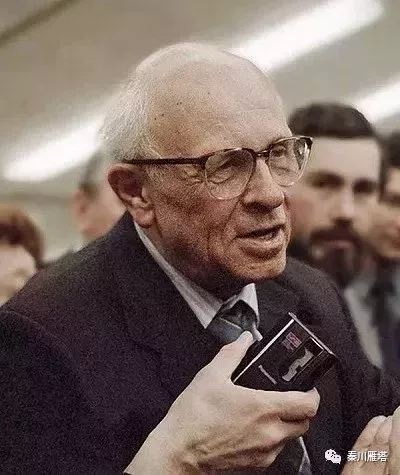

在反斯大林模式的“持不同政見”運動中,薩哈羅夫代表的自由主義、羅伊.麥德韋傑夫代表的社會民主主義和索爾仁尼琴代表的“國粹派”之間,在追求後體制方面的差異性其實際很大,但是反抗強權專制的壓力,使這幾股力量在“破”的時候可以“搭伴同行”。舊體制倒塌之後,他們在豎“立”目標時,既定方向上的“差異性”便凸現出來。在索翁看來,其他兩種思潮,都沒有解決“俄羅斯的身份是什麼”這個難題。