高校事業編制的“鐵飯碗”,要沒了。

近日,山東省人社廳等10部門向省直各部門(單位)、各高等院校發佈通知,正式啓動省屬事業單位轉製爲企業的全面改革。

轉制後的企業將收回所有事業編制,原工作人員將從省編辦的實名制名單中剔除,並與新成立的企業簽訂勞動合同。這意味着,將有超過10萬名人員被取消編制。

山東省此次轉制是新一輪事業單位改革的一個切面,在全面改革的背景下,儘管被劃分爲公益二類的高等院校不涉及此次轉製爲企業的改革,然而取消編制的颶風,其實早已刮過高校。

被打破的“鐵飯碗”

高校不會轉製爲企業,但高校編制卻已搶先一步“企業化”。

去年,上海市發佈的《高等教育工作要點》中提到的“未來將深化高校教師編制管理改革,擴大企業編試點高校範圍”,曾一度引起巨大關注。

“企業編”是什麼?

青海師範大學國家教師發展協同創新實驗基地研究員包萬平解釋道,“‘企業編’可以簡單理解爲大家熟知的‘體制內的編外人員’。”

在高校,聘用編外人員已經成爲常態化現象。華南師範大學政治與公共管理學院教授徐剛曾觀察國內某省的10所高校發現,相比2016年,2020年10所高校各類編外教師數量平均增加了492人。

編外教師的大幅增長,源於中國對於高校教師編制的一場長期改革。

新中國成立之初,高校教師實行身份編制,編制直接與教師本人一一對應。上世紀90年代,爲了擴大學校的人事自主權,教師從身份編制轉爲崗位編制,編制只與崗位對應而與人無關。

直到2015年,人力資源和社會保障部正式對外宣佈,2018年起,大學和公立醫院不再納入事業單位編制管理。一場全國範圍內的高校事業編制改革,正式拉開序幕。

同一年,北京市出臺了《關於創新事業單位管理加快分類推進事業單位改革的意見》,明確高等學校、公立醫院等事業單位,將保留其事業單位性質,探索不再納入編制管理,按照“老人老辦法、新人新辦法”的原則,只出不進,隨自然減員逐步收回事業編制。

2020年,山西省人社廳發佈《關於深化高等院校、科研院所、公立醫院人事管理改革有關事項的通知》,取消對高等院校、科研院所、公立醫院年初統一下達增人計劃的管理模式。將增人計劃的權力下放到學校層面,此舉被認爲從根源上改變了高校等單位事業編制的底層邏輯。

打破“鐵飯碗”之後,中國高校也全面進入了非升即走的“預聘-長聘”制時代。

縮減機構

聘用是編制的進口端,控制進口之後,許多高校也在嘗試通過縮減機構,在出口端收緊編制。

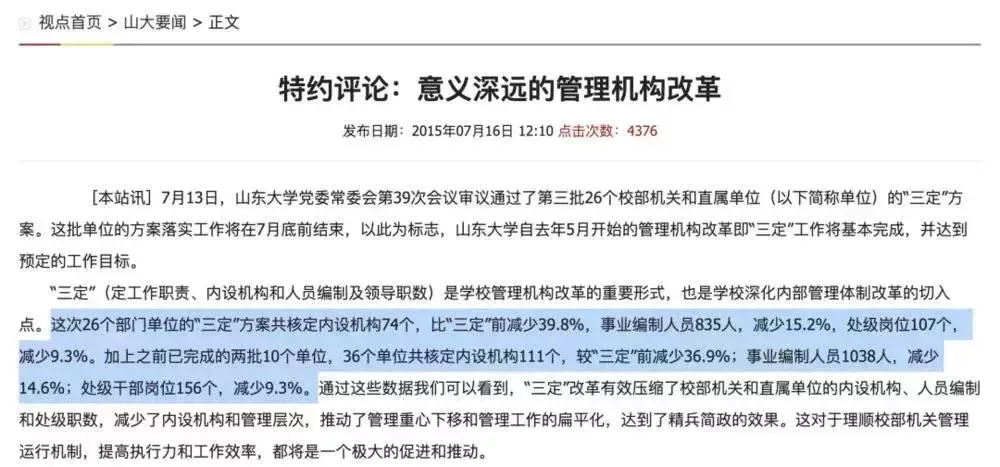

早在2015年,山東大學就已完成管理機構改革即“三定”工作(定工作職責、內設機構和人員編制及領導職數)。

改革有效壓縮了校部機關和直屬單位的內設機構、人員編制和處級職數:改革後內設機構減少了36.9%,事業編制人員減少14.6%,處級崗位減少9.3%。

2017年,《教育部等五部門關於深化高等教育領域簡政放權放管結合優化服務改革的若干意見》明確,高校根據辦學實際需要和精簡、效能的原則,自主確定教學、科研、行政職能部門等內設機構的設置和人員配備。

此後,清華大學正式啓動機構改革,將39個校機關部門精簡爲33個部門;華中農業大學則將獨立設置的管理和服務機構從之前的33個調整爲20個,一次性砍掉13個機構,調整幅度之大,改革範圍之廣,爲該校歷次機構改革之最。

去年10月,西北工業大學宣佈將啓動機構改革,明確要減機構、減幹部、減管理人員。同年底,其官網更新組織機構,多個機構被併入管理。

今年上半年,多所高校也紛紛開始機構改革。

東北大學工商管理學院從部門設置、崗位分類、崗位編制設置、崗位職責四個方面優化學院行政機構,將現行的13個部門整合精簡爲5個部門;

瀋陽師範大學嚴格控制新進人員規模,清理整治富餘閒散人員,對懶政、怠政、庸政人員調離機關工作崗位;

唐山學院以“壓縮層級、減少機構、精簡高效”爲原則,對14個黨政管理部門進行了第一批改革試點;

山西職業技術學院則宣佈順利完成內設職能機構“三定改革”,據學校報道,改革後21個部門實有人員數量減少了18個(縮減編制人員數量8%)。

取消編制之後

編制,一個牽動着萬千家庭的存在,取消它,絕不是一件一蹴而就的事情。

北京大學教育學院教授蔣凱就不主張取消高校教師編制,更不主張在較短時間內取消高校教師編制。因爲“如果取消高校教師編制,大量高校教師會缺乏工作安全感。從事學術職業需要一定的職業穩定性,保證教師安心工作。短期內迅速取消編制會讓高校教師失去工作安全感”。

這正是“非升即走”制度在中國高校飽受詬病的原因所在。

高校實行全員聘用制後,學校所有教師都是“合同工”。這意味着,即便高校教師預聘期結束後可能會在事實上達成“終身制”,但學校仍有權利因爲績效等原因解聘教師,教師的權益並沒有得到更多的保障。

而中國高校教師的預聘期考覈普遍存在着競崗現象。教師晉升標準不確定也不固定,並且會隨着新進教師的水平升高而水漲船高。

爲了不失業,如何在最短時間內發表最多的論文、拿到最多的項目就成爲了青年教師工作的首要任務,以迎合結果導向性的績效考覈。

於是,新晉教師們拼命發論文、申項目。近年來,各方調查結果顯示,高校教師的周工作時間超過60小時已成普遍現象。另一項調查顯示,在關於“無論如何努力工作,都不能把每件事做好”的應答中,78%的教師給出了肯定答覆,這一比例在公司首席執行官(CEO)中也只有48%。

而這背後是高校教師尤其是青年教師幸福感降低、競相追逐短期成效乃至無人敢坐“冷板凳”等諸多問題。

除此之外,研究生招生資格、獨立的試驗場地、健全的申訴機制、完善的退出機制、“職業污點”觀唸的轉變等等……“非升即走”制度下,教師權益的保障還被重重問題所圍繞。

與此同時,高校在處理“去編”問題時,往往會採取“老人老辦法,新人新辦法”,但這往往會造成諸多不均衡。

有高校教師形容道,“長聘的老師進校後可以帶博士,我們只能帶碩士……我們和那些進校就給副教授、特別研究員待遇,馬上獲得博導資格的人相比,就相當於我們光着腳,卻給他們配了車。隨着時間推移,我們之間的差距會越拉越大。”

中國高校的人事制度改革,已經邁向了新的臺階。

接下來,怎樣給予身在教學科研一線、改革正中心的高校教師們更多的“定心丸”,同樣是一個不得不直面的問題。