“取消”搶錢行動就是“取消”黨?

俄國社會民主黨中央委員會在1908年在國外舉行的一系列會議上,譴責了布爾什維克的“剝奪”行爲和非法的打家劫舍行動,要求堅決“取消”這種“涅恰耶夫式”和“雅各賓式”的工作作風,摒棄“韃靼-蒙古式的野蠻”手段(“取消派”的名詞就此產生)。

如果布派仍堅持一意孤行,社民黨中央將“斷絕”與此類組織的聯繫,黨內不應該有“密謀家”和“剝奪者”的地位,會議表示統一的黨中央不對第比利斯“醜聞”負有責任,而且要對第比利斯和巴庫發生的惡性事件進行實地調查,並對“打家劫舍”的“剝奪”行徑進行一次總清算。

調查由孟什維克佔多數的社民黨國外中央組織局進行,由格·瓦·契切林(蘇俄時期的外交人民委員,當時的孟什維克)負責調查的具體工作。由於參與“搶劫案”的主要當事人維克多拒不交待他和他的同夥是根據誰的命令和爲什麼目的兌換搶劫來的鈔票,調查工作陷於僵局。流亡國外布爾什維克要求中止調查,他們強調的理由是搞調查會破壞黨的安全,深究下去,“調查就有再度成爲鬧劇的危險”。

後來中央委員會又把調查權移交給以季諾維也夫爲首的一個小組,這個小組最大的成果就是幫助列寧“有效地制止這次不受歡迎的調查”。爲此高加索的社會民主黨組織對“停止調查”表示抗議,他們要求澄清事實真相,不能整個組織爲“一兩個害羣之馬背黑鍋”,並高調成立“發起小組”,(全稱爲“社會民主黨公開工人運動活動家發起小組”),是孟什維克爲抗衡遊擊活動、恐怖活動從1910年底先後在一些大城市發起的“光明磊落做事”、“對自己所作所爲負責任”的發起小組,其領導中心是社民黨外國局,意在擺脫到處搞恐怖襲擊和剝奪財產的“民意黨式的活動方式”。

孟什維克理論家馬爾托夫在1910年撰寫了小冊子《是救星,還是破壞者?——誰在破壞俄國社會民主黨?是怎樣破壞的?》中說:我們必須擺脫實際上是一小撮人的專政。而這些人的態度與社民黨在俄國推行的十分鮮明的路線是不調和的,我們認爲我們有責任剝去自命爲“黨的救星”的人的畫皮,像去年在全會上那樣揭露他們和他們的政策,讓大家看看清楚。我們已說明,中央全會嚴厲譴責的政策還在推行,表面上解散了的那個集團(列寧-波格丹諾夫-克拉辛三人集團)還很活躍,並正在極力擅權專政。它採用種種方法,在祕密組織裏維持其控制地位,併力圖在公開的工人運動的如法炮製,從而製造混亂和糾紛。

他接着寫道:首先,(第比利斯)事情已水落石出,列寧卻不以爲恥。其次,列寧並未要求中央委員會設一公正的法庭,來弄清他對黨究竟犯了多大的罪。第三,就是這個列寧目前還正在反對“取消派”來保衛黨,譴責我們孟什維克是叛徒和內奸。我們如果放縱黨內雅各賓派反對社會民主運動的鬥爭,那麼我們無論在形式上或道義上都會喪失作爲黨的代表者發言和行動的權利。

1909年10月馬爾托夫在孟什維克領導人在巴黎舉行的一次會議上又說:布派口口聲聲說他們在革命低潮時期與“取消派”作鬥爭。“我們全然不知道,究竟有沒有一個‘取消’運動”,我們要“取消”的是“涅恰耶夫式”和“雅各賓式”的鬥爭方式,“取消派”這個名詞是爲了進行派別論戰的目的而製造出來的。普列漢諾夫在1906年最早提出必須同老的地下黨、密謀黨決裂,取消“密謀黨”,取消“遊擊行動”,建立一個從屬於羣衆性的工人政黨,這在當時被認爲是從民粹派向馬克思主義政黨轉變的重要步驟。

由於第比利斯搶劫案這些形而下的動作擺不到桌面上來,列寧指責孟什維克是力圖取消和解散“祕密的革命政黨”的“取消主義者”,說他們要把社會民主黨的政治活動侷限於法律所允許的範圍內,就是爲斯托雷平效勞。

這場關於“第比利斯銀行搶劫案”風波以及一些其他鬥爭策略上的分歧,後來在斯大林編纂的《聯共(布)黨史簡明教程》中被描述爲孟什維克要同“斯托雷平黑幫和解”來換取他們的合法存在,於是就有了列寧反對“資產階級在工人運動中代理人——‘取消派’”鬥爭的說法。

後來蘇聯時期的黨史非常強調這一反對“取消派”的鬥爭,說“取消派”就是要“取消”黨的存在。實際上當時中央只是要“取消”列寧這種“遊擊行動”的籌款方式。當然,如果列寧認爲的黨像他所說的那樣應該奉“民意黨”爲模範,視這種方式爲立黨之基,這樣說也可以理解。

“召回派”的由來

列寧成功地制止了對布爾什維克財務的不受歡迎的調查,但是他決定同克拉辛和波格丹諾夫這兩個剝奪政策的主要執行人、曾經關係最密切的“鐵三角”的合作者決裂。這一方面是由於當時被俄國社民黨奉爲“老大哥”的德國社民黨反對“哥薩克式遊擊行動”的態度十分堅決,使俄國政治流亡者不能不顧及自己的形象。另外更主要的原因是由於克拉辛和波格丹諾夫二人以掌握布爾什維克的財政大權而居功自傲,越來越表現出“不服從”的“獨立意志”,開始嚴重威脅到列寧在黨內的地位。

用蘇聯時期語言說,他們在布爾什維克當中形成了一個“更加頭腦發熱”的“左翼”派別,向杜馬中的布爾什維克黨團發出“最後通牒”,要求他們“召回代表”。還有他們要用第比利斯搶劫來的錢來營救關在獄中“同案人”,也與列寧發生了激烈衝突。列寧認爲,這就等於“不打自招”地承認了自己是“第比利斯搶劫案”的幕後指揮。

列寧已經感到是要對這個礙手礙腳的“戰友”實行外科手術的時候了,“實用主義”的策略一切都是從是否有利於最終目的這一點去判斷,“鐵三角”的作用已經發揮完畢。1908年8月布爾什維克中心成立了一個以季諾維也夫爲首的新的財務委員會以取代波格丹諾夫和克拉辛,委員會的成員有列寧的夫人康魯普斯卡婭和扮演過施密特妹妹情人的塔拉土塔。

1908年列寧花了相當的時間在倫敦的大英博物館尋找與波格丹諾夫哲學論戰的資料。同年列寧把波格丹諾夫排擠出了《無產者報》編輯部。1909年2月23日,布爾什維克通過決議譴責波格丹諾夫和克拉辛濫用黨費,1909年4月列寧發表了《唯物主義和經驗批判主義》,高調大批波格丹諾夫的哲學觀點,打破了哲學問題與政治觀念“一碼歸一碼”的休戰狀態。

衆所周知,1897年波格丹諾夫爲工人撰寫的教科書《經濟學簡明教程》得到了列寧的讚賞和肯定,在1900年普列漢諾夫與波格丹諾夫進行哲學爭論時,列寧一直保持中立在公開場合不發表任何意見。他私下對高爾基說:“我認爲自己在這些問題上還不夠內行”。後來,列寧在“三人集團”關係密切時表示不同意波格丹諾夫的哲學觀點,在與他決裂之前列寧也寫過一些內部交流不供發表相互商榷文章。

因爲當時大家都同意把哲學問題上的爭論看作是一個與革命工作不相干的“中立地帶”和“學術探討”的愛好。列寧在與波格丹諾夫“緊密的工作時”曾多次強調哲學觀點“對社會革命問題完全無關”的。

當時列寧在黨內鬥爭的主要對象是孟什維克“取消派”,而與在意大利卡普里島的波格丹諾夫等人關係尚好。每次給高爾基或其妻子安德烈耶娃寫信的時候,都是向“所有的卡普里人問好”,“恨不能馬上跑到你們卡普里島去,我已經開始學習意大利文了”,“我一定到卡普里島去”。

即便是在1908年,列寧還曾在國外出的第一期《無產者報》上刊登過一個聲明,說哲學問題只是“個人意見問題”。“絕不允許把著作家們關於哲學的爭論和黨的(派別的)事情混淆起來,如果這時有了哲學問題A罵B或B罵A,那我們就應當採取特殊的辦法來做到這一點,就是說,不要妨礙工作”,不要把兩類問題混淆起來,不要讓學術觀點上的分歧影響到政治理念。

而現在情況就不同,財務問題的爭奪公開化了,“卡普里黨校”就成了“臭名昭著”的“召回派”的大本營了。這些人就成了“壞牧師”,哲學問題已上升到“捍衛馬克思主義理論基礎的思想純潔性”的“刻不容緩”的革命“首要問題”。錢的問題不好公開化,但哲學的問題是可以公開的。

於是列寧公開稱,現在“有些人及其錯誤地企圖以普列漢諾夫在策略上的機會主義爲幌子來偷運陳腐反動的哲學垃圾(指波格丹諾夫、巴扎洛夫合著的《馬克思主義哲學概論》)”,以假馬克思主義來包裝主觀唯心主義。列寧說,“我現在只聲明一點,在最近的將來,我要寫幾篇論文或專門寫一本小冊子批判興修莫派和新貝克萊派”的修正主義者,即波格丹諾夫。

其實“當事者”都知道哲學爭論的背後是“財政權”的爭奪,哲學問題上公開論戰絕對同財務問題上的分歧有聯繫的。談錢就俗了,談哲學要顯得深奧高雅和正當得多。

1909年的時候高爾基與波格丹諾夫同是卡普里黨校的創始人,兩人關係很近。高爾基反對列寧出版《唯物主義和經驗批判主義》一書,也不同意列寧的哲學觀點,並對社會主義黨派內部的爭奪感到“大惑不解”,他寫信問列寧,爲什麼“你們內部老爭吵”?爲什麼你們黨內老是爭來鬥去?列寧指責高爾基是不明是非“調和的和事佬”,並說,“誰都知道高爾基是同情馬赫主義和召回主義的”,他的屁股座歪了。

1909年6月布爾什維克正式開除了波格丹諾夫,雖然還有一大筆錢留在他的手裏,但是布爾什維克已經放棄了這筆編號已經被警察知道大面額盧布,除此以外,波格丹諾夫仍然保留了一些布爾什維克的其他經費,這個問題在幾年以後成了他與布爾什維克矛盾進一步激化的原因。後來波格丹諾夫散發了一系列言論激烈的傳單和文章,表明列寧力圖用哲學問題的煙幕掩蓋這場爭論背後不可告人祕密。

1910年波格丹諾夫在莫斯科出版了反駁列寧的專著《偉大偶像的敗落——論伊里奇“唯物主義和經驗批判主義”》,表明他們之間的政治對立是倫理學上的對立,“領袖”在其集體中的權威態度和實用主義哲學是特別危險的,“如果思想領袖在集體中脫離羣衆,那麼就是權威式的聯繫,專業化的組織者已經不是純粹的同志……這種合作的各方是極不平等很嚴重,那麼很有可能在意識形態方面偏向權威主義”。

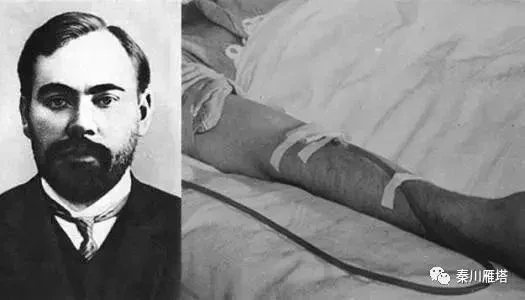

雖然專著中的爭論高度哲學化,但是知情人都知道波格丹諾夫大談“道德倫理”,把“個人操守”和政治問題放在一起,具體指的是什麼。十月革命以後,“在人屋檐下”的波格丹諾夫不再提及自己當年與列寧之間的財務糾紛。他先是領導過“無產階級文化協會”,後來又自己創辦了一個輸血研究所,1928年死於輸血試驗。

從這時開始,布派就堅持認爲,從一開始是波格丹諾夫之流不聽勸阻,大搞“遊擊行動”和“剝奪行爲”,而列寧和布爾什維克對這種違背馬克思主義的政黨原則從來都是反對的、與之進行了頑強的鬥爭。他們這些“害羣之馬”已經被從黨內驅逐。

布派掌權成爲勝利者後,這個過程被《聯共(布)黨史簡明教程》定性爲列寧與“假裝革命的、不堅定的、非馬克思主義分子” “召回派”的鬥爭,並說“在無產階級遇到困難的時候,取消派和召回派就特別明顯地暴露了自己的真面目”。列寧主義在同右的和左的機會主義鬥爭中始終保持着正確航線。而真正隱藏在所謂“取消派”和“召回派”背後的“財務”或“錢”的原因統統消失了,都被“政治路線”取代了。