心中觀唸的載體

這幾年,經常看到人們把魯迅和胡適放在一起討論,原因不難理解:時代需求。——人們抑魯揚胡,比如“魯迅只批評人羣,胡適敢批評制度”,顯然是借往日的酒杯來澆當下的塊壘,以此彎彎曲曲地表達某種期望。

也就是說,魯迅或胡適自己恐怕並不是真正重要的,他們只是充當了人們表述心中觀唸的載體。

一個微信羣轉發了一個視頻,內容是“魯迅和胡適誰更高”,把魯迅和胡適比較了一番。

說一下他其中的幾個點:

- 胡適批評制度風險大,魯迅批評人性風險小;胡適批評蔣,魯迅沒有。所以胡適更有勇氣。

- 制度可改,所以討論它有意義;人性不可改變,所以討論它沒有意義。

- 制度可以約束人性,制度更深刻、更根本。

- 以沈從文談儒家爲例,說明儒家規定人們的義務而不談他們應該擁有的權利,由此認爲魯迅對中國人的批評存在嚴重不足。

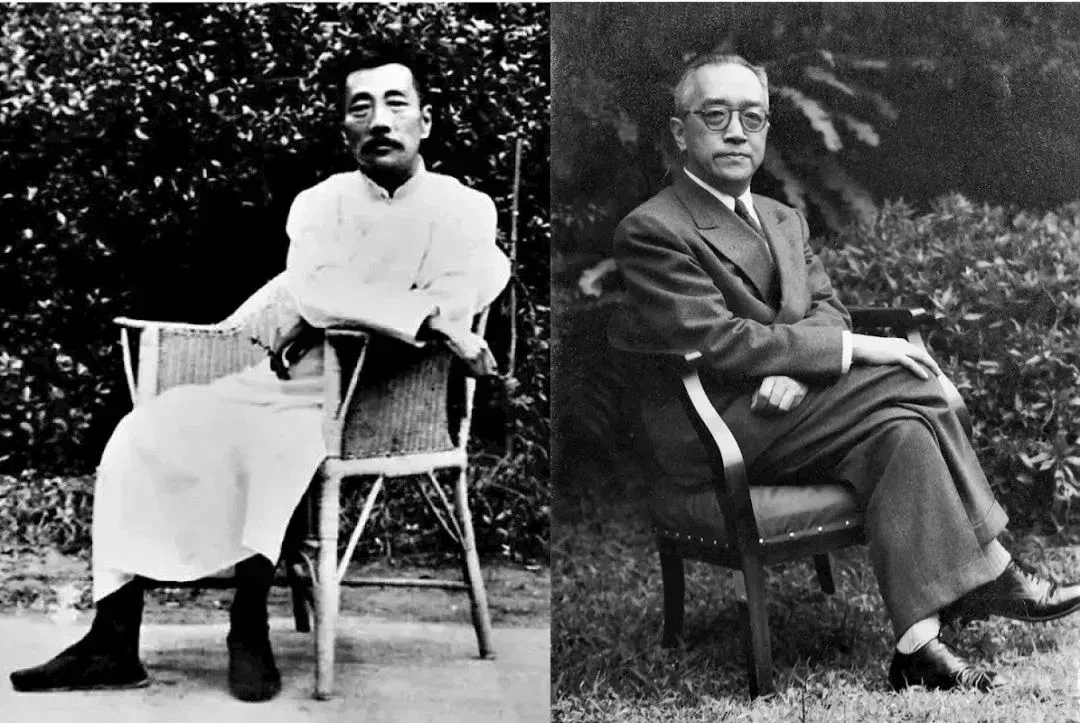

魯迅&胡適

我對魯迅和胡適的態度基本如下:他們都是深可佩者,也不覺得能簡單地去分高下,也不需要分。當然,你可以更喜歡或不喜歡某一個。原因如下:

1.魯迅和胡適有不同的學識背景,他們由此各有所長,不宜甚至無法強行比較。魯迅學醫,專科。胡適多個博士文憑,包括法學。所以魯迅主要是一個文學家、批評家,而胡適明顯有至少比魯迅更紮實的法學知識,討論社會具體運行模式能更專業。功能本就不同,如何比較?人人皆知《阿Q正傳》,胡適作品你知道啥?以此判斷魯比胡高明,是不是同樣讓人覺得不對勁?極端一點,愛因斯坦和康德怎麼分高下?

2.制度和人,更類似於雞和蛋的關係,很難真正說誰產生了誰。強分制度和人,極容易陷入無法自洽的狀態,聊着聊着就要左右互搏。下面再具體說。

3.魯迅和胡適誰更有勇氣,因爲世事的複雜,也極難真正說清,而且都基本上各有鐵證。

4.關於魯迅和胡適身上的儒家色彩,毫無疑問胡適更深。這是視頻裏那位馬院長最讓我無語的地方,他應該不知道胡適怎麼談個人對社會的義務(比如很流行的極有魯迅文風和思想的那一句“爭你們個人的自由,便是爲國家爭自由;爭你們自己的人格,便是爲國家爭人格。自由平等的國家不是一羣奴才建造得起來的”),包括作爲新文化發起者的他後來直承他對儒家思想的承繼。

5.我們這個時代,本需要“魯+胡”,而不應搞成 “魯VS胡” 甚至 “魯PK胡” 。即,我們既需要對個體的反省,也需要對制度的思考。那種認爲“制度一到,百病既除”的想法,也太簡單了點。

有網友評論:

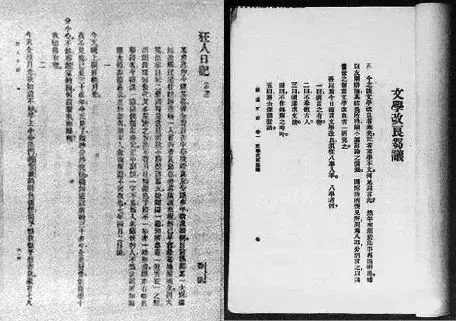

1、關於魯迅先生的思想,我個人比較認同梁文道在介紹《狂人日記》時對魯迅的解讀:表面看好像是在用非常酷烈的語言在罵百姓,但其真實用意是刺激希望他們能覺醒,並且認識到中國社會是秦製毒害的深層原因。我們需要注意的是魯迅的自我批判和反省的深刻和犀利,而且魯迅對百姓是抱着一種極大的同情心和同理心。

2、想起史鐵生那句話,“感覺到自己痛,只能說明你還活着,感受到他人的痛,才能說明你是個人”。

勇氣之爭

我一邊討論,一邊自言自語,說了以下這些話:

看史實吧:

魯迅被北洋政府和國民黨政府都通緝或驅逐過,甚至有疑似暗殺令。

胡適有沒有?沒有。只有一次“疑似”,也基本證僞。他大約遭受的最大待遇就是冷遇和禁言。所以,談胡更有勇氣,開什麼玩笑。

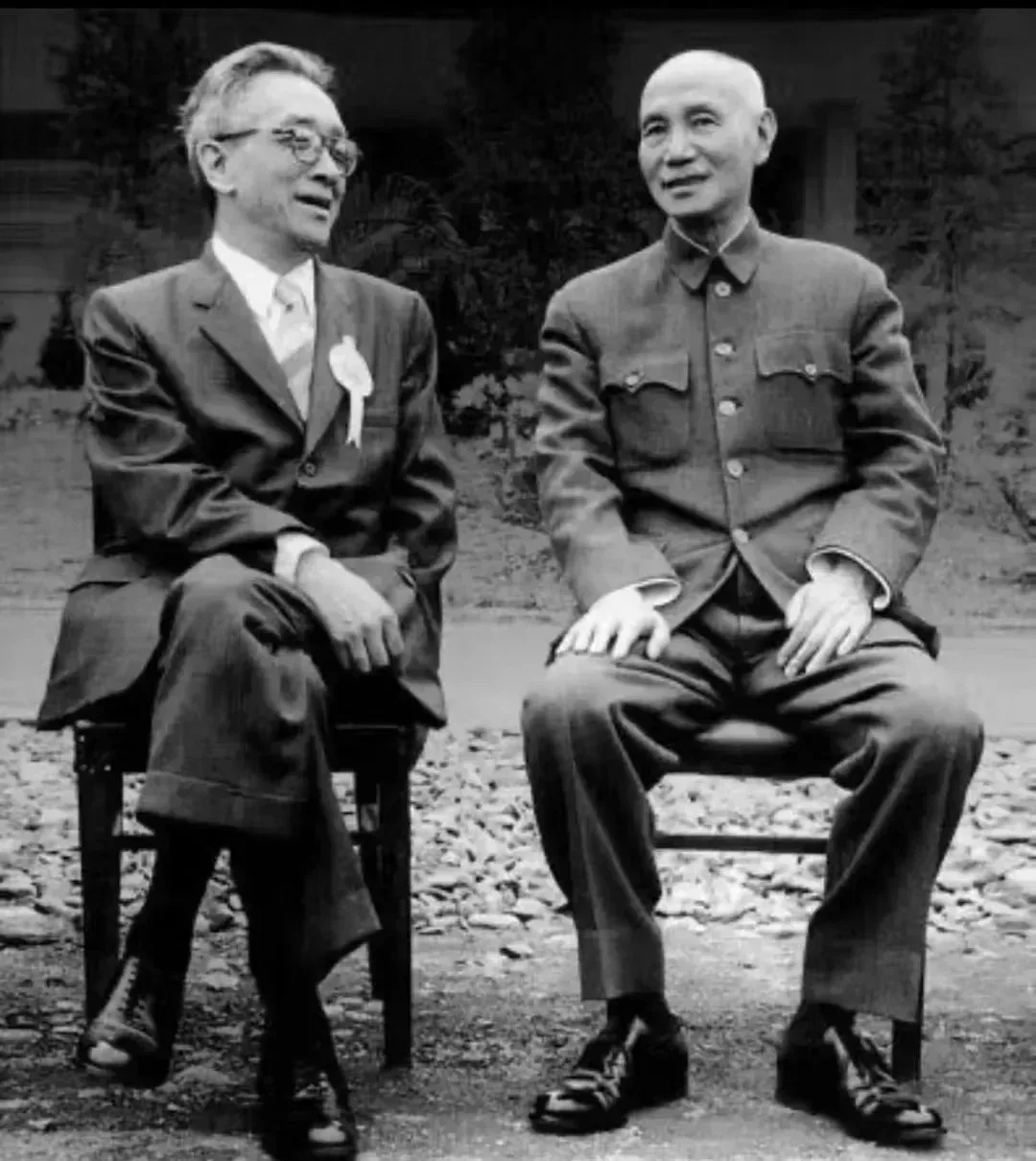

以上兩張照片,結合歷史,想想中統軍統幹掉了多少異己,包括不比胡適聲名低多少的文人、政人。所以絕不會僅僅是運氣好,一定是有別的原因,比如方向、尺度拿捏得特別準,在對方接受範圍。

如果我們真讀過魯和胡“罵”的具體內容,我們會輕易發現是兩種完全不同性質的罵:

魯的罵,是“太壞!爲啥不去死?”

胡的罵,是“太壞!爲啥不做得更好?”

你是被罵者,你更討厭誰?蠢如我,也能判斷前者勢同水火,後者是潛在的合作者。這也是上面兩張照片會出現的原因。

我們可以想象一下,如果是蔣和魯坐在一起,有沒有可能是這種和諧溫馨場景?(至於有人說魯迅沒罵過日本……這些人是眼瞎還是沒讀過初中?如此尖銳狠辣的《友邦驚詫論》在教材上擺了多少年?)

再結合胡適在國、去美、回臺的過程,我們也許還可以推測:胡的安全,也可能還得力於國際大背景,安全的胡適比被關被殺的胡適更好,它是利弊衡量之後的最佳選擇。

那有沒有可能是蔣的寬宏?只要我們思考一下他一生中對異議者做過些什麼,事實不是很清楚嗎?——所以,胡不僅僅是運氣好,一定還有別的原因。一個人如果能在帶頭大哥那兒混得好,絕非僅僅是他給帶頭大哥唱了一曲《勇氣》和《征服》。他又不是梁靜茹和田震。

明明是言笑晏晏的合作,可以理解爲苦心孤詣深謀遠慮試圖從內部去改變,但談正面對抗的勇氣就近乎玩笑了。

所以,先不談觀念誰高誰低(我覺得也很難強分高低,因爲我們不能根據時代發展的變化去事後諸葛亮判斷當時的環境),只談勇氣這個角度,根據史實,至少不能一口咬定誰比誰更有勇氣。

總之,處於這樣一個大環境,一定有所原因,胡適纔可能不僅能全身,而且能行志。而絕非僅是胡的勇氣和蔣的寬宏。

現在民間也有一種趨勢,把蔣捧得很高。這也很扯淡。想想包括逃到了對岸,他一生前前後後曾經做過哪些事?但爲什麼那些名單裏總是沒有胡適?

制度與人性

然後,再談一下制度與人性。

我們一會兒說“他們的思維配得上他們的苦難”,一會兒又說“制度塑造社會”,所以究竟什麼重要?究竟什麼是決定性的?——在人與制度之間絲滑橫跳,這是什麼迷蹤拳?

當我們居高臨下、得意洋洋地使用“他們的思想配得上他們的苦難”的時候、說“簡中圈、鹽鹼地”的時候,不強調製度的決定性了?如果強調製度的決定性,怎麼忍心說“配得上、簡中圈、鹽鹼地”?他們都是可憐的受害者啊!

一無所知的嬰孩不幸落在這片土地上,被矇蔽、被毒害、被扭曲、被傷害、受苦受難一輩子,還要被“配得上、簡中圈、鹽鹼地、人礦”,這是在強調製度?同理心和同情心呢?

除非是引用,我從未使用過“配得上、簡中圈、鹽鹼地、人礦”這樣的詞組,面對這羣苦難的人,實在忍不下心說這樣的詞。每次看到大家說的時候,都覺得難受。我如果沒記錯,我只使用過“韭菜”一詞而且次數極少。因爲它們無辜而受刀斧。

制度和人,恐怕是一個蛋和雞的悖論。

- 制度一定是人制定的。所以一定是人先於制度而存在。

- 制度一定會塑造出不同的人。

——你看,是不是特別無可奈何?

這話具體出來,是這兩句話:

- 什麼樣的人羣產生什麼樣的政府。

- 什麼樣的政府產生什麼樣的人羣。

——哪句對?哪句錯?如果分不出對錯,那麼倒回去,如何看待魯和胡?

舉個例:人們常常說“清教徒們登上北美大陸,創造了一個全新的人類制度”,這句話意味着什麼?假如是亞洲人先爬上北美海岸線,會發生啥?

所以,是人創造了那個制度,不是那個制度塑造了人。

又何況,人們又反覆說,啊,華盛頓多偉大,放棄衆望所歸的挽留而給後人做出榜樣,詹姆斯·麥迪遜、託馬斯·傑斐遜又多偉大,制定出了偉大的《獨立宣言》。——這些讚譽背後的邏輯是什麼?是“如果不是他們,美國完全可能不是現在看到的這個樣子”。

所以,人和制度之間,誰是決定性的?你看,人間經常打臉。

對岸和鴨綠江對岸走的路徑完全不同的原因,除了大勢,和小蔣的決定有重要關係,而不是常凱申。如果他長命兩百歲,對岸不太可能有這麼大的轉向。他的去世,是發生變化的先決條件。所以你說人和制度之間是什麼關係?

所以,單說制度,或是單說人,都會陷入這樣的無法自洽、稍不小心就左右互搏的狀態。

總結一下:不過對他們二人來說,倒也是歷史公平,魯也不必九泉之下不平,畢竟我們長久“魯壓胡”。

結語

北大教授陳平原曾說:藥方是胡適開的好,病證,是魯迅看得準。

魯迅最厲害的地方,是把人生的真相撕破給人看,撕到深處人孤獨。而胡適最大的優點就是包容、理性、建設。魯迅、胡適兩人之間,一個與另一個相處不睦。然而他們卻構成了30年代知識界的柱樑。

面對歷史和現實,魯迅在每一頁的字縫裏,看到的都是“喫人”,看到了被“喫”的,沒被喫盡剩下的,會繼續被喫的。胡適看到的是活下來的,要繼續活下去的,且能活得好一點的。

當我們讀到魯迅時,會想到文字的基本功是能挽救一個民族的記憶,才能多少醫治一點自己的恥辱遺忘症,迫使自己貼着地面步行,不敢在雲端舞蹈。而當我們讀到胡適時,感覺到他始終以一種從容的態度批評着那個時代,不過火,不油滑,不表演,不世故。

推薦讀書

魯迅是酷, 胡適是暖。他們之間並沒有誰高誰低。因爲這兩者我們都需要。推薦閱讀《魯迅全集》(1938年原版豎排影印版)和“讀懂胡適二書”,供各位書友瞭解先生們的思想,透過他們卓越的視野,讀懂中國百年來的文化變遷:

《魯迅全集》:魯迅的作品版本很多,但“原汁原味”能同時滿足重讀魯迅、品讀魯迅、致敬魯迅、收藏魯迅的,只有1938年版的版本,不但“一字未刪改”,當時尼克松訪華收到的禮物正是這套38年版本魯迅。但因時間久遠,原本已絕跡。這套正是專爲彌補“收藏空缺”而生,限量發行,值得收藏、傳家。

“讀懂胡適二書”:《再造文明之夢:胡適傳》和《胡適口述自傳》,看他對社會、個人、文化、學術有哪些看法,他爲人處世、做學問、看世界的方法是什麼。方法,正是胡適成爲“大家”的關鍵。還包含胡適的傳記、胡適給朋友做傳,以及胡適的政治、人權、哲學、文學等等具體主張,不一而足,可以讓我們瞭解全面而豐富的胡適。

我們無幸與大師同一時代,親耳聆聽教誨;卻萬幸可以閱讀他們留下的文字,以觀一代學人風貌,同時站在他們的思想高坡,眺望當下。讀兩位先生的書,讀兩位先生的人,讀兩位先生的思想。