美國作家斯蒂芬·金曾說:“有時候,過去的事情並不那麼容易過去,否則人們爲什麼還要讀歷史呢?”美夢也罷,傷痕也好,歷史在我們身上打下的烙印很難隨時間褪去。

如果總結過去一百多年中國的歷史,那麼最凝練的概括一定是“革命”,但是如果總結過去四十年的歷史,主題便一定是“經濟”了。

經濟活動幾乎是現代社會的全部。現代社會本質就是以市場邏輯取代強盜邏輯的過程,而我們今天的政治經濟文化種種都是生髮於市場邏輯的。我們生活的方方面面都被經濟因素“嵌入”,任何試圖“脫嵌”的行爲都會置社會於危險之中。

更何況無論革命激情也好,宏大敘事也罷,都會適時隱退回歸真實的生活,這正是改開四十年來重心轉移到經濟上的底層邏輯。

改革開放的歷史其實就是中國一次次抉擇與轉向的線路圖,從一個路口到另一個路口,其中處處艱難阻礙。

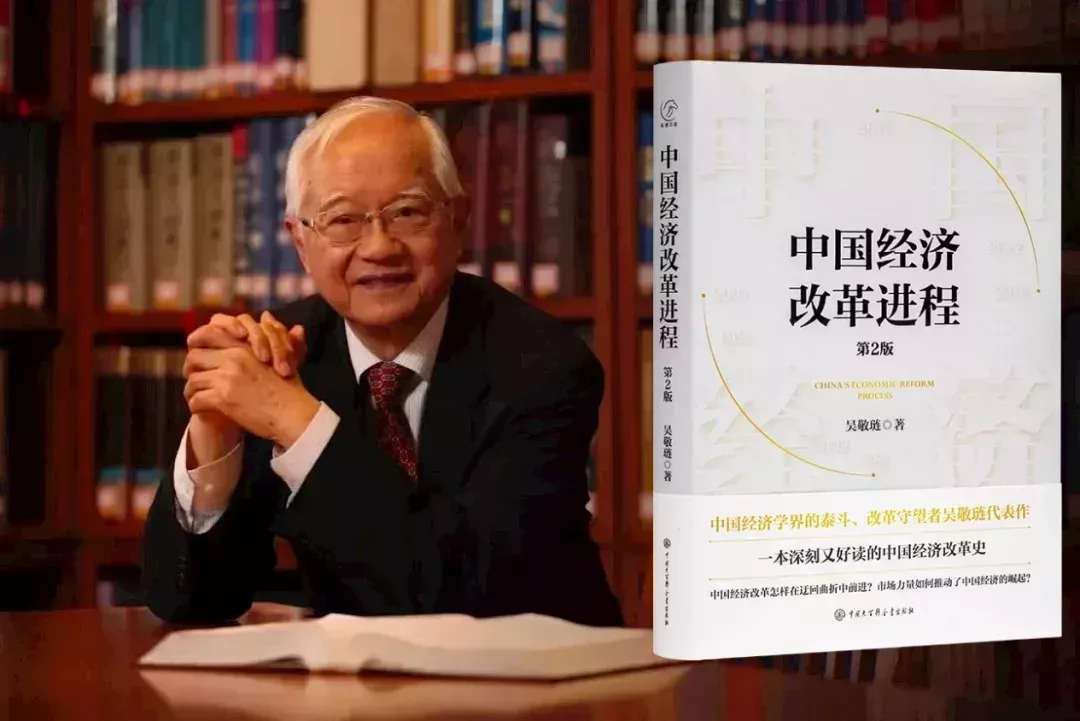

吳敬璉先生在《中國經濟改革進程》一書中說到:

“中國的經濟改革進程可以歸結爲市場在地域與範圍上不斷擴展的過程。然而,在計劃經濟的歷史背景下,市場的出現及其擴展並非是一帆風順地直線進行的過程。”

改革開放在經濟層面,本質上有四個改變:一是改變觀念,二是改變所有權,三是改變市場主體,四是改變與世界的關係。

- 告別思想僵化——從“兩個凡是”到“解放思想”;

- 土地所有權的改革——改革首先是承認人性,從“人民公社”到“包產到戶”;

- 化控制爲自由——從計劃經濟走向市場經濟;

- 以開放促改革——開放的程度就是改革的程度。

舉凡過去四十年的重大選擇,全部離不開這四個面向。閉關鎖國還是走向世界,這幾乎是1840年以來中國始終無法徹底回答的問題……

開放與改革互爲前提因果,改革若不放到世界的大背景裏就變成了自說自話。如果閉關鎖國就能解決問題,那中國今天可能還在大清。

開放是改革的風向標,開放的程度某種意義上就代表改革的決心,這也是中國未來觀察改革的一個視角。

社會何以成爲今天的社會,人何以成爲今天的人,全部源自這天翻地覆的四十年。

回望過去是爲了解答將來,這也是吳敬璉先生的《中國經濟改革進程》一書的核心價值。對於改革開放的歷史,吳老是躬身入局之人,這使他更能用他一生的思索和實踐經驗,把過去四十年的觀念博弈、思想交鋒、利益得失娓娓道來。

能讓我們對改革開放四十年曆史“知其然”的書籍汗牛充棟,但能讓我們對那段歷史“知其所以然”的著作卻少有。因此,對於中國經濟改革的方向和路徑,這本書提供的智慧遠不止於當下。

學者蕭冬連評價說:吳老的書,是最好的一本改革開放史的著作,系統、清晰、邏輯穿透力強,一般學者很難達到……雖然貫穿了經濟學的學理,但沒有深奧的術語以及模型,適合所有人。