近年來,憑藉着幾乎均等的長、短片創作分量,導演張大磊成爲國內外各大影展的常客,也頻頻斬獲獎項。

他特別推崇蘇聯導演安德烈·塔可夫斯基說過的一段話:“電影是唯一能讓作者感到自己是純粹現實與名副其實的個人世界締造者……電影是一種感性的現實,觀衆也如此,將其視爲第二現實。”

今年上海國際電影節期間,導演張大磊的平衡被打破了。

映後觀衆見面會、劇組媒體見面會,以及在我們的正式採訪中,他都異常緊張,具體表現是:接受羣訪時很少發言;會突然逃離現場,跑到臺下狂喝水;擔心自己的表達不夠清晰,多次提議,專訪結束後,再用文字回覆一遍採訪提綱列的問題。

“可愛、真誠、很投入、很較真,是用愛來拍電影。”演員梁景東解釋導演爲何如此。製片人高一天也說,導演的狀態跟在拍攝現場時完全不同,“他在劇組很認真,大家都很投入到創作的氛圍裏”。張大磊自己則表示:“可能跟(最近在)寫劇本有關,或者跟近段時間的工作有關係。呵呵,說不清了。”

近年來,憑藉幾乎均等的長、短片創作分量,張大磊成爲國內外各大影展的常客,也頻頻斬獲獎項。

2016年,他的長篇處女作《八月》獲金馬獎最佳劇情片獎;2018年,《藍色列車》獲平遙國際電影展發展中電影計劃·評審榮譽;2020年,短片《下午過去了一半》獲得柏林國際電影節銀熊獎短片評審獎;2023年,劇集《平原上的摩西》和短片《我的朋友》分別入圍柏林國際電影節劇集單元、短片單元,前者是該單元創立9年以來首部入圍的華語作品。

今年6月下旬,他的長片《星星在等我們》和短片《我們爲何要做夢》又分別入圍第26屆上海國際電影節金爵獎主競賽單元、最佳真人短片單元。

張大磊的作品,以獨特的空間構造方式和緩慢流動的時間感見長,在平實的鏡頭語言中,恰如其分地將職業演員和非職業演員的表演編織進其中。

《八月》是張大磊的半自傳體長片,聚焦20世紀90年代初中國西部地區的青城(原型爲內蒙古呼和浩特,即張大磊的家鄉),講述了少年張小雷一家度過的一個夏天,以及經濟體制轉型下,普通家庭必須面對的命運變遷。

此後,張大磊的作品幾乎都圍繞“舊時代”展開,“青城”也成爲固定的空間背景。《下午過去了一半》將張小雷一家的活動範圍縮小到一個小院內,呈現了三代人含蓄的東方情感;《平原上的摩西》將故事背景從原著中的東北平原搬到20世紀末的青城,通過一起出租車司機被殺案,揭開了莊德增、傅東心、莊樹一家人和鄰家父女的複雜糾葛;《我們爲何要做夢》可以視爲《平原上的摩西》的插敘版,講述了1996年春節那天,莊德增和莊樹父子在中蒙俄市場的一次意外相遇。

我們嘗試理解張大磊的創作路徑和經驗,他如何創造出現實空間之外的獨特影像空間。他告訴我們,現場很重要,與此同時,還是要相信直覺和切身體會。

“拍戲本來就是在相處。大家共同經歷,同時也在一起創作一段時間,活在裏面。這個沒什麼技巧,每次拍戲都是一次生命體驗,像是進入一個時空隧道,可以逃出現實空間。很享受,也很感動。”張大磊說。

01 在一片藍色的夢裏,人們相遇、同行或擦肩而過

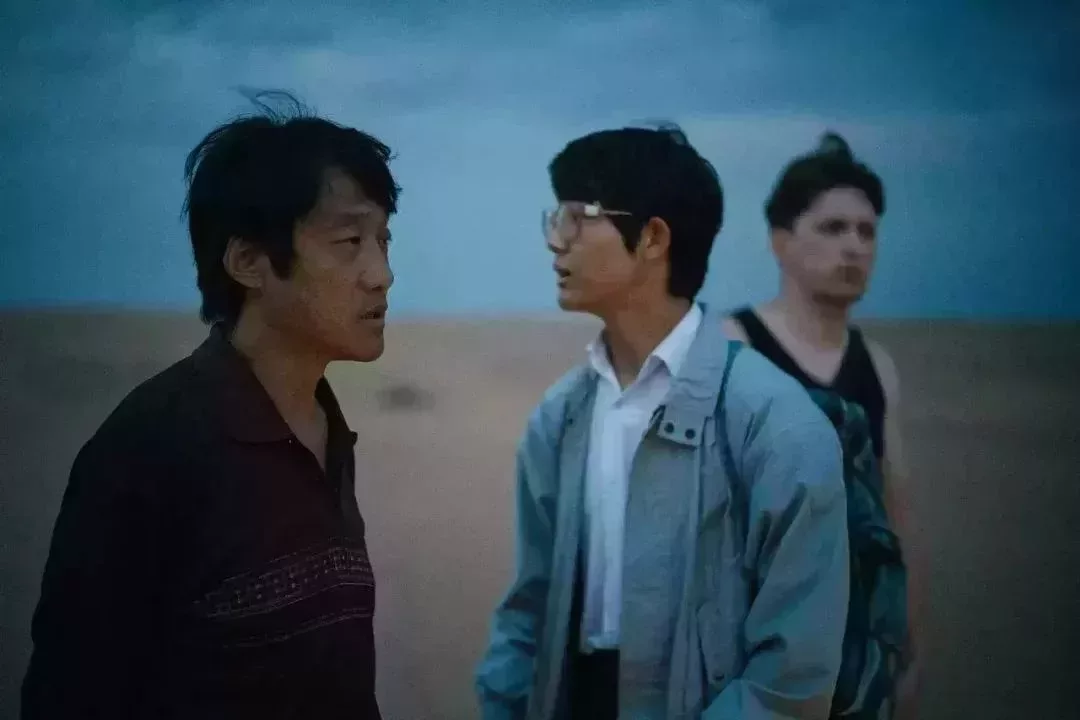

在《星星在等我們》(以下簡稱《星星》)裏,面對生活和事業的困境,西北人老張突然想開着一輛皮卡去沙漠,給年輕時的自己一個交代。在路上,他遇到了一羣陌生、神祕又似曾相識的人——茜茜養了一隻忘記飛翔能力的鳥兒,小偉夢想成爲庫村之王,“大個兒”想回到已經不存在的家……他們擠在破皮卡里,在夜色中駛向各自的理想之地。

老張的人物原型,是陝西的一位造林人、模範企業家。起初,製片人找到張大磊,希望他創作這個人物的故事時,張大磊很猶豫。他覺得,真實的人物,就讓他以文獻資料的形式存在、讓人知道就好,電影還是需要屬於自己的創作空間。

經過多次討論、與原型人物進行接觸後,張大磊看到這個人身上有着與他此前塑造的人物相同的特質,那就是笨拙地堅持理想。於是,他將《藍色列車》裏茜茜、小偉等角色放到《星星》中,組成了一段全新的故事和人物關係,“我希望在電影裏,讓老張和他們相遇、同行”。

張大磊的創作方式一向如此——首先萌發對一個人物的興趣和衝動,等這個人的形象在自己心裏漸漸紮根、成型,到了特別接近、很熟悉的程度,就可以開始寫了。

建構一個人物形象,可能需要很長時間。人物形象不是憑空產生的,他們身上可能有張大磊的影子,也可能有他身邊人的影子。每個人物在他心中都很重要,而每部作品只講述了他們生命中的一些碎片。有時候,他覺得有些人物值得被拎出來,再跟他們一起往下走一走,於是,就把他們放到新作品中。

短片《我的朋友》裏,王一博飾演的李默,在西北戈壁流浪了一大圈,回到出生、長大的電影廠,遇到了廠子裏的電影檢票員小周(周迅飾)。他決心找回自己的生活,剪掉頭髮,成爲一名普通工人,在狹小的電影院裏和小周成爲朋友。在《星星》裏,李默也出現了——老張在沙漠中遇到脫水暈倒的李默,呼應了李默此前在西北的流浪經歷。一個是對外面世界充滿好奇的大學生,一個是與過去告別的中年人,兩人由此產生羈絆。

阿日本他本在《星星》裏飾演一個流浪藝術家,他跟村民們許諾,用手中的PVC管子吹出美妙的音樂,使鮮花盛開,荒漠綠草如茵。最終他沒有實現這個承諾,離開了村子。而《我們爲何要做夢》(以下簡稱《做夢》)的最後一個鏡頭,莊樹坐在自行車後座,吹響手中的小號。此時,路邊有一個烤火的人脫帽向莊樹致敬。這個人就是那個神祕的流浪藝術家,在片中,他一閃而過。但或許,在張大磊之後的作品裏,他也會有一個屬於自己的、完整的故事。

在張大磊想象的空間裏,每個人都有完整的圖譜。但他不敢說這是所謂“大磊宇宙”:“‘宇宙’這個詞對我來說太大了。(它)只是一個空間,他們的容身之所。這不僅是過去的,也是關於未來的。”

02 同頻的人就像禮物

張大磊的影像空間,由很多朋友共創而成。

因爲一些人物在不同作品中反覆出現,很多演員成了張大磊電影裏的熟面孔,並且跟他處成很好的朋友。

梁景東在《藍色列車》中飾演男主角馬彪,在《星星》裏成了“老張”;黃麗麗和張甯浩分別以“茜茜”和“小偉”的身份,在這兩部電影中穿梭。

梁景東曾在賈樟柯導演的《小武》《任逍遙》《三峽好人》等多部電影中擔任美術設計,也飾演過《站臺》裏的張軍一角。通過《站臺》,還在上大學的張大磊知道了這個演員,當時他就想着,有一天能請梁老師來演戲。拍攝《藍色列車》,他第一時間想到了梁景東。兩人在冬天的太原第一次見面,一拍即合,一見如故,由此開啓了後續的多次合作。

“他出現的時候,我就覺得這個小夥子有一種‘磁鐵般的吸力’,我是逃不掉的。”梁景東這樣形容張大磊獨特的人格魅力。

2017年,張大磊因《八月》接受一家自媒體採訪,認識了當時還是平面攝影師的黃麗麗,兩人加了微信。《藍色列車》籌備期間,張大磊在朋友圈看到黃麗麗發的自拍照,覺得她很像“茜茜”,就讓她來演。

跟張甯浩的見面很偶然。張大磊去見另一個演員時,張甯浩正好也在。他覺得張甯浩就是“小偉”。演“大個兒”的俄羅斯演員伊戈爾是張大磊拍攝《藍色列車》期間在哈巴羅夫斯克認識的。伊戈爾當時是地產公司職員,業餘時間在一支樂隊裏擔任貝斯手,他向劇組投遞了照片。見面以後,張大磊覺得他就是“大個兒”。

阿日本他本原本是牧民,現在當司機。他很早就有演員夢。幾年前,他在老家的一個表演訓練班上過幾堂課。2016年,張大磊在內蒙古電影周的活動上看了阿日本他本出演的獨立電影《巴圖的故事》。雖然不是主演,但這個演員給張大磊留下了深刻印象,想着什麼時候能請他來演個角色。

張大磊把形形色色的演員都收羅進自己的電影空間中。他說不清這些人身上有什麼特質吸引了他,更多的是一種直覺和第一印象。“要說共同點,這幾個人都很單純、很善良,有孩子氣或者可以理解爲孩子的那種執拗。”

正是這種特質,與他希望塑造的電影人物契合。在張大磊的理解中,莊德增就是一個簡單的人,本分地做他能做的事情,並且心甘情願。老張則很像他本人:“習慣了直行,不太懂得轉彎或彎道超車,是因爲對決定的事情過分投入。這種人很笨的,他們的成長註定要碰到很多坎坷,也終將闖過去。生活中這樣的人不多,但我的朋友大多都有這樣的特點。”

採訪結束後,張大磊在微信上發來一句話:“同頻的人就像禮物(A person with a similar soul is like a gift)。”電影裏那些人物,對他而言就是禮物。

03 在一場夢境中,所有人真實地生活

遇見張大磊、進入影視行業之前,黃麗麗並不知道怎麼做演員。

演完《藍色列車》的 7年裏,她一直在沉澱,思考自己在這個行業裏應該做什麼、成爲一個真正的演員需要做什麼。她說,很長時間,自己都陷在一種很擰巴的情緒中。

拿到《星星》的劇本,她讀了很多遍,也想了很久。她不知道“茜茜”到底是誰,“我要第二次演茜茜了,她對我來說怎麼還是一個很陌生的人?”後來,她想明白了,她不是不知道茜茜是誰,而是不知道自己是誰。

進入沙漠拍攝後,所有人的電子設備都沒有信號。主創們坐在一起聊天,張大磊跟黃麗麗說:“茜茜就是那種我們很久都沒有見過的人。她活得很‘老’,甚至有點像老年人。她每天的生活很單調,甚至有點笨笨的、不拘小節的。而且,她很邋遢,不注重任何細節。”

聽完導演的話,黃麗麗覺得,好像自己跟茜茜也差不了太多,人和人之間是可以對話的。她開始扔掉那些憑空添加的心理負擔,在《星星》裏真誠地面對自己。

張大磊很少干涉演員對人物的理解,演員們之間也不太會專門討論、研究各自的表演方法。“角色自己會生長,隨着演員生活經驗的增加,他們的理解也會變化、成長。”高一天這樣表示。

像梁景東,此前做美術指導的經歷,讓他成爲演員後更容易理解劇情和人物關係。梁景東一直覺得,場景也是一個角色,場景和場景之間是有關係的,這些認知,對他理解電影時空裏的交流和調度很有幫助。

正因如此,張大磊的鏡頭並不是壓迫性的,他希望呈現的表演也是去技術化的。演員們都沒有在演,而是努力成爲那個角色——真實地生活在那片電影空間,體驗人物,並享受過程。

距離完成《平原上的摩西》的拍攝已有兩年時間,董寶石在《做夢》中再次穿上莊德增的戲服,瞬間就找回了這個角色的視角和感受。

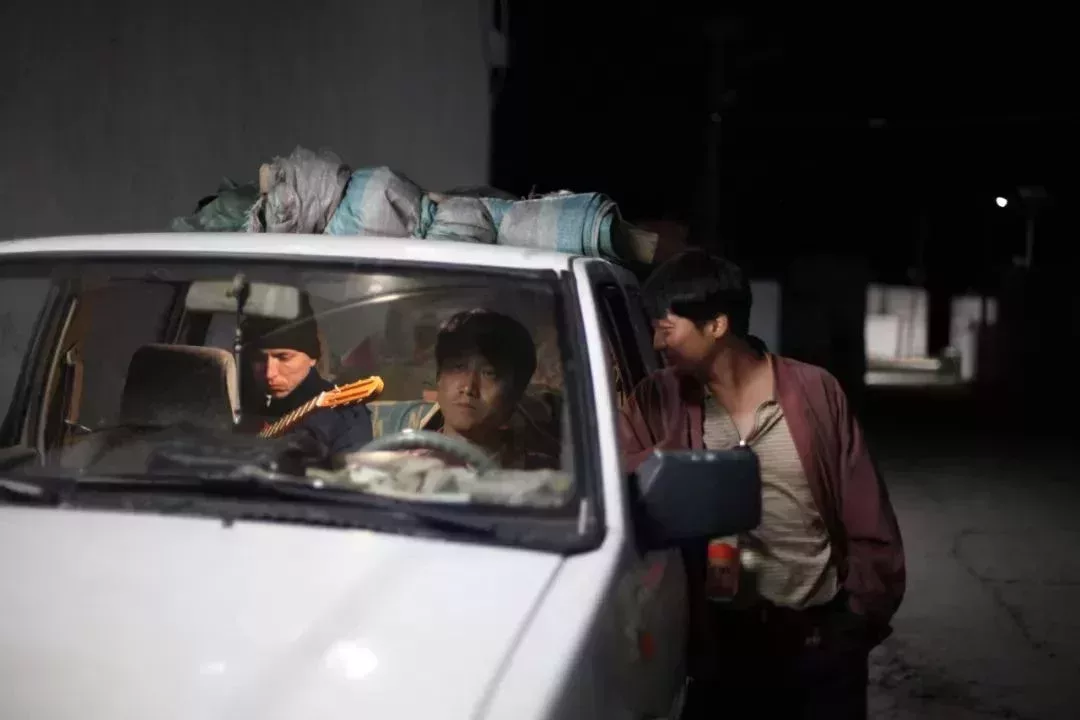

在《做夢》裏,莊德增父子在春節的一箇中午回姥爺家、路過中蒙俄市場,碰到了大林父子。大林丟了車,莊德增把自己那輛嶄新的二八大槓留給對方,並不是出於可憐,而是朋友間的一種鼓勵、支持與撫慰。與《星星》一樣,主創團隊希望通過這些簡單的故事,捕捉彷彿消失已久的人與人之間的樸素善意。

但怎麼送自行車這事,很有講究:不能刻意,不能像施捨,又得符合莊德增的性情。董寶石跟大家商量了很久,最終選擇了一種輕巧的處理方式。他拍拍車座,說“這座兒還是真皮的,給你們了”,然後用另一輛自行車載着莊樹走了,揮一揮衣袖,不帶走一片雲彩。

電影正式開拍前,張大磊會讓演員丟掉劇本。“我們的劇本很簡單,不是很準確、很具體的,不會有標準格式裏的臺詞對話,更多是描述性的,字也不多。”張大磊希望通過劇本把大家帶入電影的情境中,主創們在劇本朗讀中進一步瞭解角色,討論、明確自己的狀況。此時,劇本的工作就算完成了。

他不希望演員過多地思考角色,因爲“太準確就是不準確”,會失去更多可能性;方向過於清晰,則會讓演員成爲演員,而不是劇中人。他希望演員儘量放鬆,去體驗、感受拍攝的過程,“當然,前提是大家互相信任,我心裏要有十足把握”。

04 創作一個儘可能完美的理想世界

出身於影視家庭,第一部長片《八月》就獲得金馬獎,後續的每部作品都穩紮穩打,張大磊覺得這是努力和幸運共同作用的結果。“我確實愛這個。拍攝《八月》之前,我有差不多十年時間都在努力,希望能拍出自己的電影。家人們和朋友們都很愛我,給我支持。”

編劇肖睿參與了張大磊的三部長片(《八月》《藍色列車》《星星》)和一部長劇(《平原上的摩西》)的創作過程。

肖睿覺得,張大磊的創作思路分爲兩種:一種是契訶夫式的現實主義,有悲憫、善良的東西,比如《八月》《平原上的摩西》;另一種充滿着浪漫主義色彩的、詩意的情懷,比如《藍色列車》《星星》《做夢》。

“《星星》講的是一個在沙漠上的、關於理想、關於生命的故事,也是他第二種創作思路中很重要的作品。這個系列,他接下來還會拍下去——關於這羣人,關於理想,關於浪漫。”肖睿說。

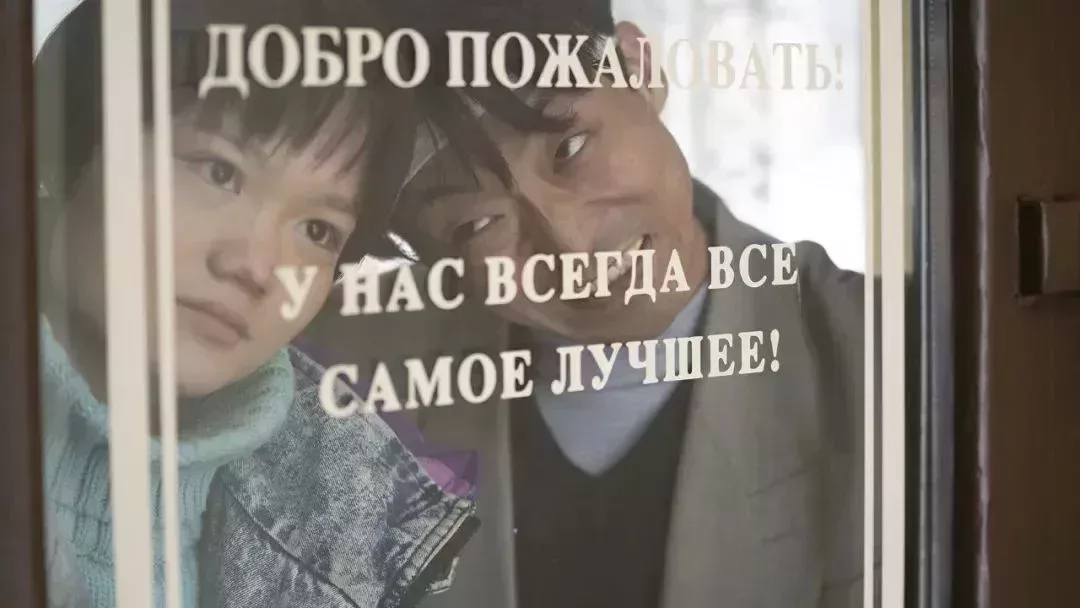

《藍色列車》拍攝於中俄邊境的極寒小鎮,劇組在零下四五十攝氏度的冰天雪地中度過了整個冬天;《星星》則拍攝於夏日酷暑的沙漠。不同的地理位置和氣候環境,造就了人物不同的氣息和彼此的關係。

張大磊不是第一次去沙漠,但很奇怪,幾乎每次到沙漠,他想到的總是電影《大門》裏吉姆·莫里森走在沙漠裏的場景,會想到The End的歌詞。在沙漠裏,他被那種深深的孤獨感包裹。

“以前聽說過一個詞叫‘沙漠海’,這次的體會很真切。尤其是夜晚的沙漠,真的很像大海,神祕莫測,會有無數個遠方等着他們。”張大磊說。

《星星》在沙漠中一共拍攝了十天,完成的難度不小,好在戲量不大,讓主創們有時間去深入體會。張大磊每一天都很投入,情緒和情感完全沉浸在片中的時空裏。很多次,在開拍前,他的情緒突然湧上來,就得找個藉口獨自往沙漠深處走一走,釋放、平衡之後,再繼續拍攝。

《星星》中,茜茜、小偉、“大個兒”想去滿洲裏找一輛藍色列車,送“大個兒”回家。張大磊在俄羅斯上學時,很多次從滿洲裏坐火車出發,經過六天七夜到達莫斯科。那裏自然也是“大個兒”回家的起點。

張大磊特別推崇蘇聯導演安德烈·塔可夫斯基說過的一段話:“電影是唯一能讓作者感到自己是純粹現實與名副其實的個人世界締造者……電影是一種感性的現實,觀衆也如此,將其視爲第二現實。”

“我想在銀幕上創造一個儘可能完美的、我自己理想中的世界,就如同我感觸到的那種。我不會向觀衆隱瞞自己的想法,也不會向觀衆賣弄——我的這個世界,建立在對我而言最具表現力、最清晰地表達我們存在意義的標誌之上。”張大磊說。