我從事高等教育工作近60年了,雖然有着年深月久的經歷,但有一個問題卻始終困惑着我:大學生成才究竟決定於什麼?

是高學歷和高學位嗎?但並不是每一個獲得大學畢業文憑甚至高學位者,都能夠成爲傑出的人才;相反的,有些沒有進過大學的自學青年,也有不少人成爲優秀的人才。

是名校和名師嗎?但並不是每一個進入重點大學的人,或是師從名家的人都能夠成爲傑出的人才,而有些沒有進入名校或從名師的青年,也有不少人獲得了極大的成功。

華羅庚先生是由初中畢業生成爲世界級的數學大師,師從他的學生不下百人,但獲得世界數學界公認的傑出數學家,也只有五六個人(5%)。這究竟是什麼原因呢?

我一直不斷地琢磨這些問題,經過這幾年的學習與思考,終於有了一點心得。一個人成才決定什麼或不決定於什麼,這是一個問題的兩個方面。

經驗表明,能否成才,基本上不決定於名校、名師,不決定於學歷和學位之高低,不決定於是否出國留學,不決定於學習條件之優劣,也不決定於家庭是否富有。

一個人是否能夠成才,只能決定於自己。具體地說,決定於自己的志趣、理想和執着的精神。

根據我對國內外一些著名學者成才經驗的研究,大學生們能否成才,需要淡化名校情結,不要太在意專業的選擇,走出盲目追求高文憑和高學位的誤區,最重要的是要培育和強化決定成才的五個重要素質:

01 酷愛讀書,立學以讀書爲本

但凡智力超常的少年,生理發育都比較超前,他們共同的特點就是酷愛讀書,讀書就是他們生命的一部分。

北宋歐陽修四歲喪父,家境貧寒,母親四處借書供他抄書,通過自學成爲唐宋八大家之首的大文豪,他曾說:“立身以學習爲先,立學以讀書爲本。”因此,一個厭學的人,不愛書、不愛讀書和不會讀書的人是不可能成才的。

就像林語堂先生所說:“一個人有讀書的心境時,隨便什麼地方都可以讀書。如果他知道讀書的樂趣,他無論在學校或學校外,都會讀書。”

武漢大學2014年錄取13歲的汪逸凡,從兩歲就開始閱讀簡版的中國四大名著,正是超強的閱讀能力使他連連跳級,只用了5年的時間,完成小學和中學12年的學校教育。

02 善於自學,這是成才的關鍵

人類文明的傳承就是從自學開始的,就大學而言,必將由現在的課堂講授再回歸到自學的將來。因此,一個沒有很強自學動力和能力的人,是不可能成爲傑出的人才的。

自學是建立在高度自覺的基礎上,有些人有天生的自學能力,而大部分人需要開發和引導。不少“天才少年”,都有較強的自學能力,例如劉維寧在大學期間,基本上不聽課,即使人在課堂上,也是心不在焉。

每學期教科書和教材發下來以後,他快速地自學一遍,然後就是廣泛閱讀自己感興趣的書刊,以積累和構建自己感興趣的知識結構。

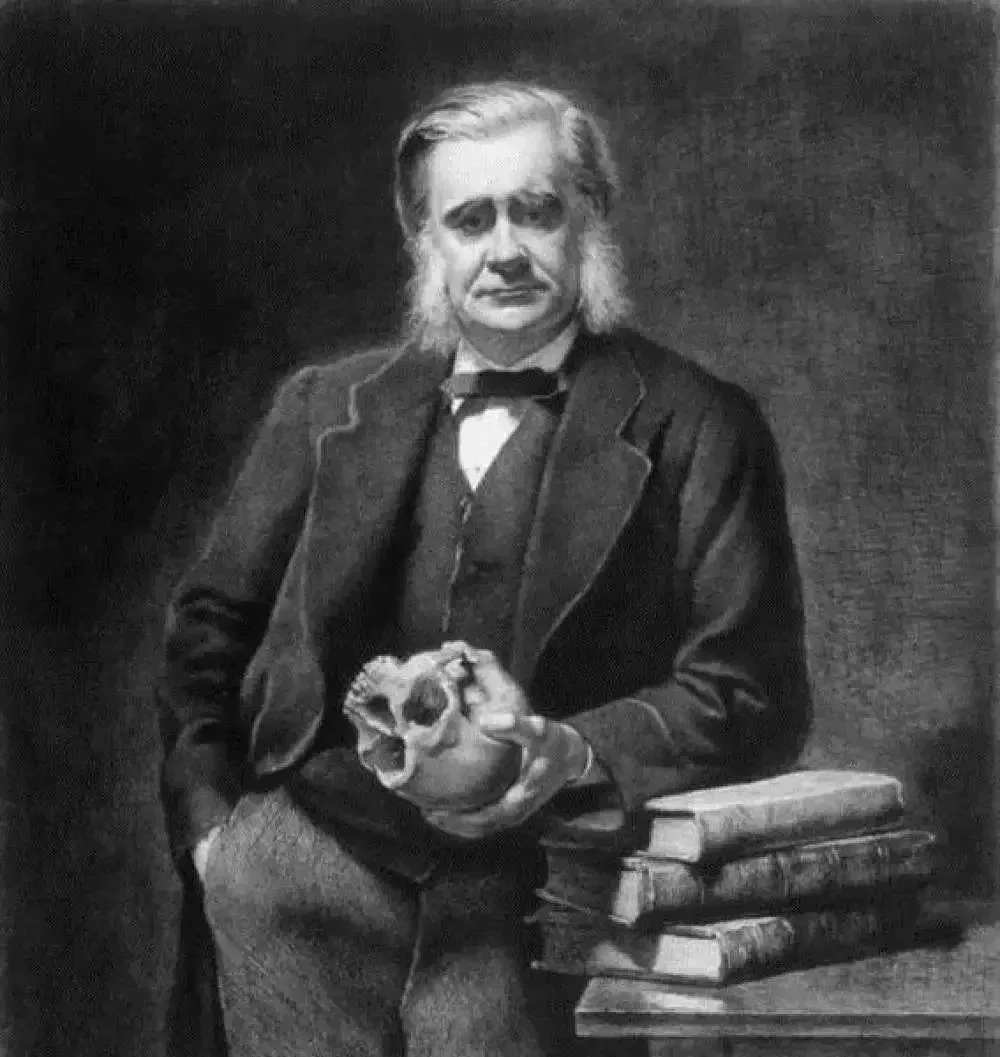

一直被傳爲佳話的典型例子,是英國大博物學家託馬斯·赫胥黎,因家境貧寒8歲纔開始啓蒙教育,而且只讀了兩年書。

他完全靠獨立自學成爲精通動物學、植物學、礦物學、醫學的博物學家,精通法文、德文、意大利文、希臘文和拉丁文,曾當選爲皇家學會會員,獲得皇家獎章,還擔任過倫敦大學的校長。

華中師範大學歷史學張舜徽教授,一天校門未進過,完全通過自學成爲公認的一代通儒。

大量實例證明,充其量只有小學的文化程度,都已具備了自學的能力。可是,迄今自學仍然不能在大學普遍推廣,原因在於學習者有依賴思想、意志薄弱、迷信教師。

03 超強的記憶力,是成才的基礎

對待記憶力似乎存在誤解,以爲批評死記硬背就是反對加強記憶力。這是模糊了死記硬背與加強科學記憶力之間的區別,世界絕對沒有記憶力遲鈍的學術大師。例如,著名作家茅盾,年輕時能夠把120回的《紅樓夢》背得滾瓜爛熟;文學大師錢鍾書,讀書一遍能夠成誦。

更爲驚奇的是學術大師陳寅恪,他留學東西洋12年卻沒有去拿到一個學位,而是博覽羣書,並且掌握了中外12種語言。

晚年他雙目失明後,完全憑口授整理出版了《再生緣》和《柳如是別傳》,總共120萬字,甚至連註釋也是由他口授的。

他的記憶力被稱爲“妖孽”式的。美籍華人史學大師餘先生感慨地說:“要以全中國人的記憶力來挑戰陳寅恪。”

記憶力與天資有關,但主要還是後天培養的,就如俄國大文豪高爾基所說:“記憶力就如肌肉,越練越強。”

04 文理兼修,以博取勝

我原本是一個理科至上主義者,30歲以前沒有讀過一本小說,認爲那是浪費時間。但是,到了不惑之年,由於工作的需要,我纔不得不惡補人文社科知識,其教訓是極爲深刻的。

臺灣國學大師錢穆先生沒有上過大學,是從一箇中學畢業生成爲無可爭議的國學大師。他曾經深刻指出:“今日國家社會所需者,通人尤重於專家。而今日大學教育之智識傳授,則只望人爲專家,而不望人爲通人。夫通方與專門,爲智識之兩途,本難軒輊。”

試問:一個科盲怎麼能夠成爲窮究宇宙真理的哲學家?又怎麼能夠出現博古通今的學術大師?

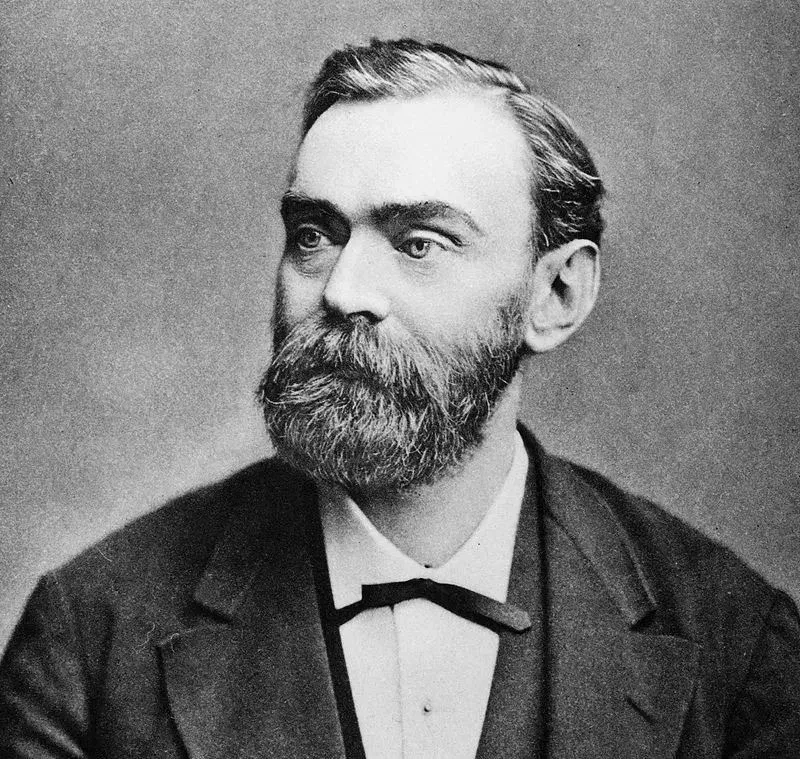

2014年的諾貝爾獎各獎項陸續公佈,迄今爲止114年共有889人獲得這一殊榮,其中四成的獲獎者來自美國。無論是就科學家或是就各類獎項的設立者而言,諾貝爾無疑都是全世界家喻戶曉的人。

但是,大多數人只知道諾貝爾是發明大王,是19世紀集科學家與資本家於一身的人,可是卻很少有人知道他同時也是一位頗有建樹的文學家、詩人和精通5種文字的翻譯家。

他的自傳詩《謎》以及《賦與夢》《說教》《兄弟們》等詩作發表以後,都受到讀者們的歡迎,他完全有資格稱爲桂冠詩人、作家和劇作家。

化學家羅·霍夫曼因發明瞭“軌道對稱守恆定律”而獲得1981年諾貝爾化學獎,他同時出版了多部詩歌和散文,他的《化學暢想》一書,是把科學典故融入詩中,把文學的美與科學的美巧妙地結合起來,這類的例子多得不勝枚舉。

因此,無論是學校、家長或是在讀的大學生們,都不要太在意專業的選擇,走出專業化教育的誤區,打好厚實的文理知識基本功。

05 悟性是學習的最高境界,是開啓智慧的根本途徑

什麼是悟性?所謂悟性是一種感悟的思維能力,它具有偶發性、跳躍性和創造性的特點。一般來說,它的表現形式有:未卜先知、舉一反三、去僞存真、觸類旁通和心有靈犀等。

例如,9歲的高斯,利用等差級數瞬間就算出了1+2+3+4+5+……100累加數值爲101×50=5050.這就是悟性;7歲曹衝脫口說出秤象的辦法,震驚了滿朝文武大臣,也是悟性;7歲的司馬光破缸放水救童伴還是悟性;目不識丁的僧人慧能,悟出一副偈語從衆僧中勝出,成爲五祖弘忍衣鉢的傳承人,並創立了佛教頓悟學派,這些都是他的大智慧表現。

其實,學生們學習優劣的區別,不在於分數之高低,而在於悟性之有無。悟性與知識多寡無關,與學歷、學位無關。

一個人無學歷而有悟性,能夠更有效地獲取有用的知識,甚至創造新知識。反之,有學歷甚至高學位而沒有悟性者,是絕對不能成爲傑出人才的。

每一個生理發育正常的人,都有潛在的悟性,需要開啓方能夠顯現出來,但僵化的教育制度,把大多數人的悟性給窒息了。

那麼,怎麼開啓悟性呢?古人曰:學必悟,悟而生慧。學習的本質是悟道,悟通天下,悟得智慧。所謂悟道就是獲取隱藏於知識背後的智慧。

悟性重在悟,它是在無功利、無壓力、無恐懼的心境下,通過自學、自問、自疑、自答、自賞、自娛等一連串的頓悟過程而獲得的。

因此,無論是“天才少年”或是適齡青年,也無論是大學生或是沒有機會讀大學的人,只要具備了上面五個方面的素質,都是能夠成爲傑出人才的!

以上是我關於學習素質論的基本觀點,由此就能夠很好解釋爲什麼進名校和從名師的人有的能成爲傑出人才,而有的卻不能;另一方面,沒有進名校甚至沒有機會上大學的人,卻也能夠成爲傑出的人才。

這其中,最重要的區別,就是學習者是否掌握了成才的這些重要素質。

延伸閱讀

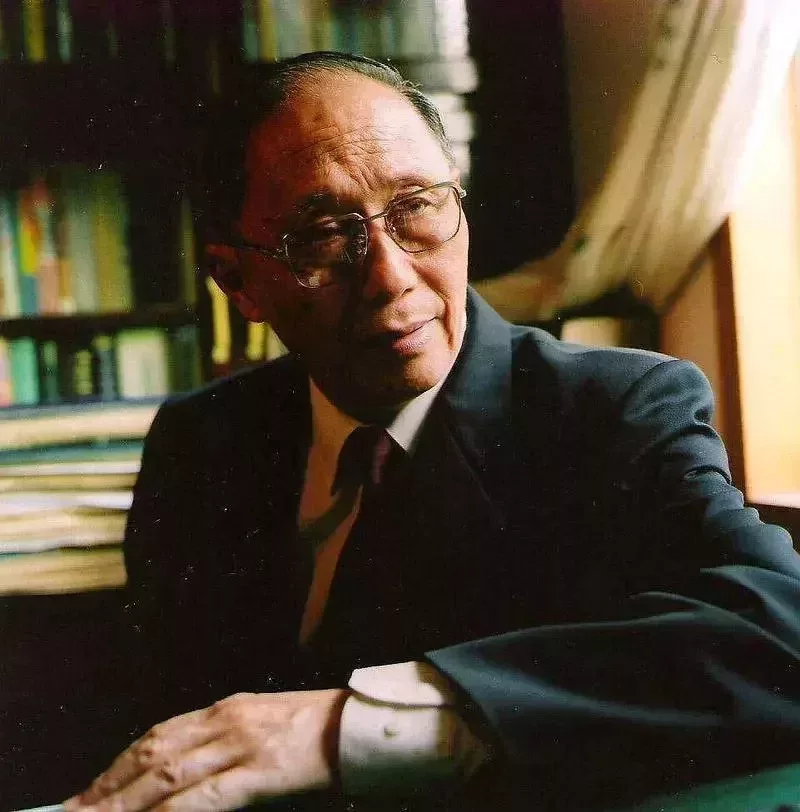

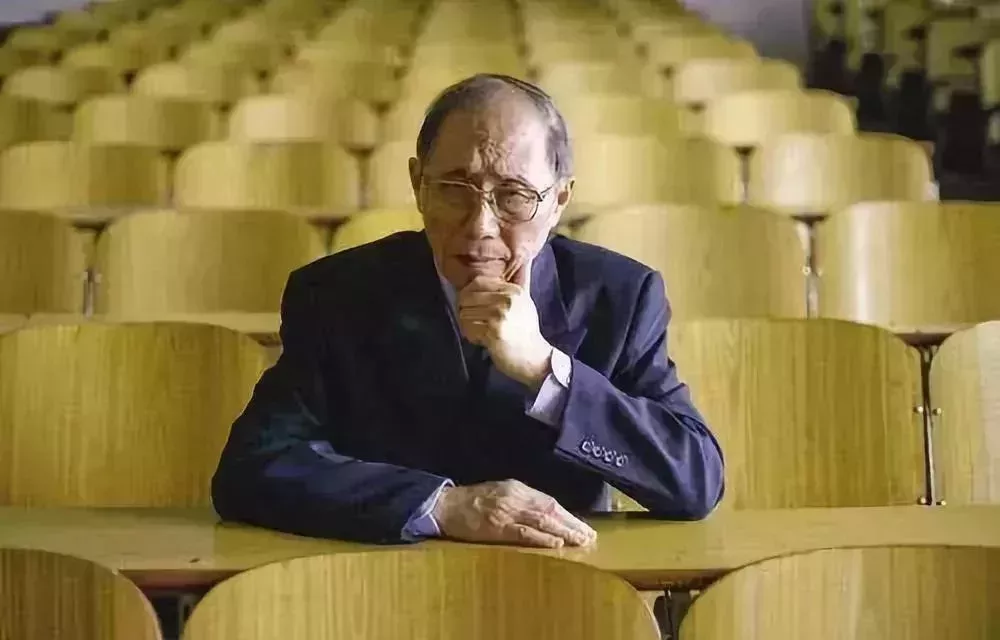

劉道玉,堪稱改革開放40餘年來中國最好的大學校長。可以說,他比任何人都更關心中國的教育。經濟改革轟轟烈烈的80年代,劉道玉就在武漢大學開展了一系列銳意有效的教育改革:

政治掛帥的年代,他率先廢除政治輔導員制度,實行導師負責制;多次進京懇求,克服重重困難,率先摸索出學分制、雙學位、轉學制等一系列先進制度,實現了“以學生爲本”。

然而,就在武漢大學如日中天的1988年,劉道玉準備開始第二個五年規劃時,一道撤職令突然傳下來,他不得不離開武漢大學校長一職。

“卸任”武大校長之後,劉道玉沒有氣餒,而是開始攀登第二座高峯——教育研究和演講,並留下100多萬字的著作和無數次演講。

在年歲漸長,視力衰退,耳朵“失靈”,身患書寫痙攣症的艱難條件下,他出版了自傳——《其命維新:劉道玉口述史》。

這本書凝結了他大半輩子對教育的思考,在當今這個教育矛盾愈發激化的社會,讀來更是振聾發聵。在書中,他將對教育、尤其是高等教育問題的思考,歸結爲十條意見,無一不指向中國高等教育的病根所在。有人說,那是保存在書本里的改革火種。

易中天教授曾說:

“人們肯定劉道玉,其實是肯定改革;懷念劉道玉,其實是呼喚改革。改革是沒有‘任期’的。唯其如此,劉道玉才成爲了‘永遠的校長’。”

中國有劉道玉,乃天下學子之幸;史書無劉道玉,乃世道人心之哀。