開會已成爲一大“酷刑”。比如下述場景,參與過的都深有體會:官腔滿滿,長篇大論,最後一致通過;全程面對PPT,講完PPT也就開完了會;寒暄一會兒,閒聊一會兒,看看時間差不多了,下次“再議”……

《哈佛商業評論》調查顯示,中國93%的會議都是低效率的:會而不議,議而不決,決而不行。

組織者達不到預期,爲此長籲短嘆;聽會者乏味無聊,逐漸討厭和恐懼開會,甚至認爲純粹是浪費時間、形式主義、個人秀,是人類最拙劣的發明之一。

然而,對任何組織來說,開會又都不可或缺:不通過頭腦風暴,如何能產生好創意?不集思廣益,如何能完美解決問題?沒有交流和溝通,如何能在關鍵點上達成寶貴的共識?

那麼,如何破解“開會難題”?有沒有一場又重要又成功的會議,能給我們提供最有效的啓發?

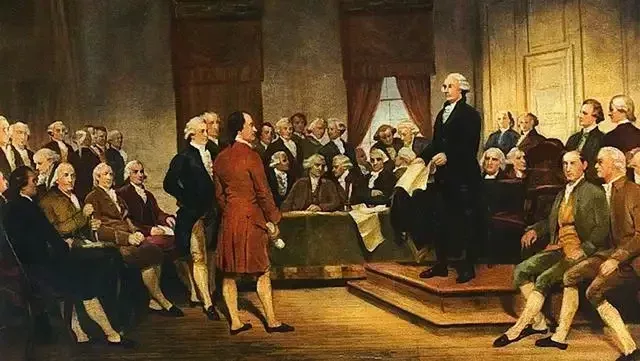

美國傳記作家凱瑟琳·鮑恩的《民主的奇蹟》,正是這樣一本衆裏尋他千百度的好書——作爲現代政治文明最偉大的里程碑之一,人們更關注費城制憲會議的政治意義和歷史意義,而《民主的奇蹟》告訴我們,它還是古今會議的最佳範本。走出本書中讓人心潮澎湃的費城會議,我們試着提煉出好會議的6大特徵。

1.權威坐鎮-好的會場需要一種無形的力量

開會需要一個氣場強大的人坐鎮,他的存在,能夠使與會者保持嚴肅,使發言人言之有物,當會議出現重大疏漏時,他可以力挽狂瀾。

費城會議中,這個人就是華盛頓。有人認爲華盛頓對憲法貢獻不大,因爲整個會議期間華盛頓只講了三次話,其餘時間都沉默不語。

但沒有華盛頓,費城會議早就散了,他就是定海神針。領導獨立戰爭以及戰爭結束後立即解甲歸田,爲華盛頓贏得巨大威望。請他出任會議主席,就是讓其個人威望爲會議提供一種穩定的氛圍。

而爲了避免這種威望影響到會議的公正,華盛頓全程保持沉默,即使有代表衝他說話——會議規定,所有代表發言,都必須面向會議主席,這就杜絕了雙方面對面辯論的可能,華盛頓成了隔絕矛盾的防火牆,確保了會議秩序。

但這種無聲,可以看做是華盛頓每一天都在給予與會代表一種提醒:所有人政治平等,人格平等,無任何特權。會議的無座次安排,即可見一斑。

法律思維中有一種“大立法者思維”,是指爲規則的制定者設立規則。顯然,讓立法者呈現出最佳的工作狀態,是華盛頓對費城會議無可替代的貢獻。正如《民主的奇蹟》一書所說,“他的沉默中蘊含着他的力量,他的坐鎮使聯邦大會不致解體,議事得以進行。”

2.閉門開會-讓全部精力都沉浸於議題

真正爲解決問題的會議,必須閉門開。首先,因爲不面向大衆和記者,與會人員不必說漂亮話、出風頭;其次,私密的環境內,大家纔敢暢所欲言,不用擔心被聽衆或媒體斷章取義。

費城會議是閉門開會的典範。會議廳前的石板路,鋪上了一層厚厚的碎石,以減弱過往馬車的聲響。會場門口設置警衛,謝絕一切無關者出入,包括記者。當地老人說,這是三十年來最熱的一個夏天:“每吸一口氣,就得爲下一口發愁。”但會議廳門窗緊閉,窗簾遮得嚴嚴實實,連蒼蠅都飛不出去。會議從五月下旬開到九月中旬,正好是整個酷暑。而參會代表各個一身正裝,甚至還戴着厚厚的假髮,其痛苦可想而知。

外在如此,內在亦是。會議全程要求代表不向外界透露討論內容,會議記錄不許抄錄,更嚴禁公開。華盛頓在日記中對會議隻字不提,麥迪遜在給至親的信中諱莫如深。某代表不小心遺落地上一張記錄紙,華盛頓予以重炮攻擊,所有人既震驚又羞愧。

81歲的富蘭克林喜歡下午和朋友們喝杯酒,大家怕他言多語失,每次都推出幾位年輕代表去“陪”他。代表們回憶,那四個月的費城,充滿了一種“鬼鬼祟祟”的氣氛。

3.充分辯論-“說話可以不算數”

開會如果只是爲了舉手,那十萬人大會也不難開成勝利的大會、團結的大會。然而真正的會議是觀點的交鋒,即使小到幾個人,也容易變成一場辯論賽。

費城會議與其說是開會,不如說是辯論賽。不僅各州之間吵,州內部也吵作一團,典型的如紐約三人蔘會,另外兩人總是和漢密爾頓不一致。而馬裏蘭州的四個代表,經常出現2:2的僵局。

費城會議的一個創舉是,任何代表都可以“說話不算數”。已表決通過的提案,任何人都可以反悔,大會允許重新討論、重新表決,並鼓勵對任何發言及結論表達懷疑,有的議案前前後後表決70多次,這也是費城會議長達127天創下世界紀錄的重要原因之一。然而也正是這種不厭其煩、推倒重來的耐心,讓各項事宜的結論越來越趨於合理。

華盛頓的三不原則——不發話、不決策、不主導,是無爲而治的典型體現,是實現充分辯論的前提,因此,即使再底線的議題,都可以商量。所有這一切,都是爲了讓人盡情表達。

出口成章容易,出口即真理卻不容易,如果“說話必須算數”,那麼,爲了自己的臉面,錯了也就錯了,現實中,這樣“帶毒”結束的會議並不少見。

4.不批不立-沒有反對聲音,很難有正確結論

一場會議中,即使某反對意見是錯的,也會發揮平衡器的作用——敦促決策者小心翼翼。決策之後再翻盤比當面被“頂撞”,要糟糕一萬倍。因此,反對的聲音,對任何會議來說都不可或缺。

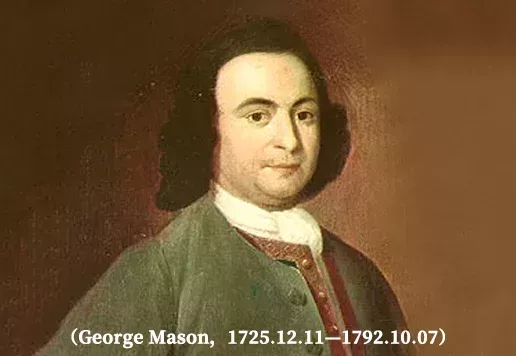

聯邦憲法的成功制定,反對者貢獻了至少一半的功勞。今天人們提到美國建國先驅,很多人想不起來喬治·梅森。然而,沒有梅森,美國憲法就不是今天的模樣。梅森正是制憲會議頭號反對派。

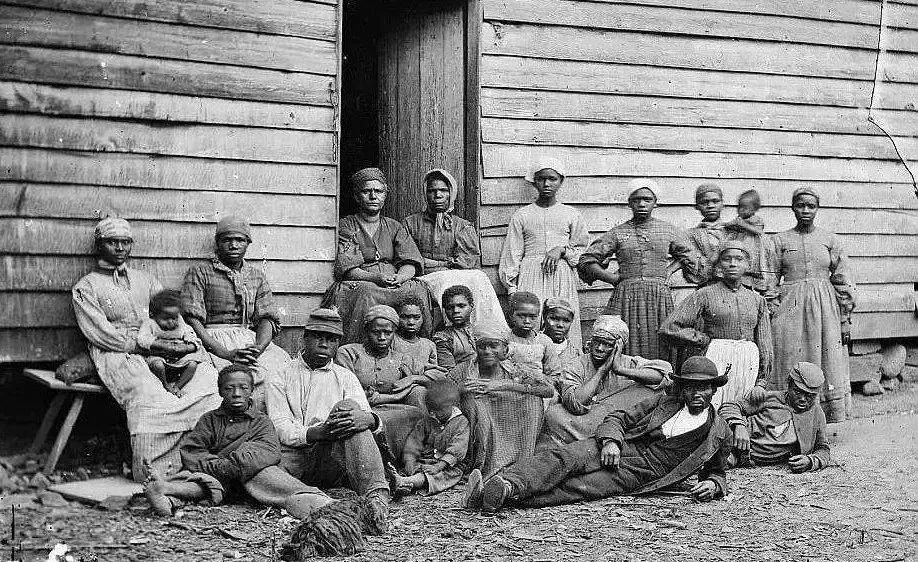

梅森敢於向任何權威挑戰,爲堅持自己的理念,連自身利益和自己所在州的利益都可以棄之不顧。會議決定暫緩關閉奴隸進口,梅森堅決反對,儘管他是弗吉尼亞最大的奴隸主;文本中沒有加入權利條款,因爲大家覺得“法無禁止皆可爲”,沒必要加入,梅森堅決反對,並宣佈“我寧願砍下自己的右手,也不會在這部憲法上簽字。”他當然知道,在這部憲法上簽字很有可能流芳千古。

正源於他的堅決反對,四年後,國會通過了麥迪遜起草的《權利法案》;二十年後,奴隸進口貿易也被禁止。梅森和其他代表的激烈“內鬥”,使聯邦憲法最終吸納正反兩方面意見,達至一個平衡的狀態——對政府既授權,又限制。他因此被稱爲”美國啓蒙之光”。在今天的華盛頓國會山,梅森的雕像,與世界最偉大的立法者們傲然並列。

不爲反對而反對,而爲把事情做正確而反對,這樣的反對,是會議的題中之義,是會議的靈魂。如果一場會議中沒有聽到一句反對的聲音,毫無疑問,這是一場失敗的或者虛假的會議。

5.妥協精神-剋制比表達更偉大

我們總覺得妥協是貶義詞,然而細想我們的生活,妥協其實纔是常態。會議中的妥協更重要,相比於兩敗俱傷,各退一步就等於各進一步。所謂的“有話好好說”,前提是誰也別指望凡事太“完美”。

1788年2月7日,華盛頓寫信給法國將軍拉法耶特:“來自這麼多不同的州,作風迥異,境況各別,偏見不一,衆代表卻能摒除歧見,聯合建立此一國家級政府的體制,此事對我來說,不啻奇蹟。”

華盛頓的感慨,真實反映了會議期間他受到的煎熬和震撼。四個月的會議,矛盾多如牛毛,尤其面對最關鍵的三大矛盾時,各方吵到會議幾乎解體:工商業州和農耕業州對稅收的爭執;南方州和北方州對蓄奴的爭執;大州和小州對議員分配方法的爭執。

瞭解到這些背景,再看後來定型的文本,能看到雙方各自“後退”而留下的深深的轍印,不能不被其中的妥協精神所感動。即使著名反對派梅森完全不同意“奴隸按3/5人口算”,但他亦未再提出動議,他清楚繼續堅持的後果。

大州、小州爭執的解決,則被稱爲史上最偉大妥協。按人口比例分配議員人數,小州不同意;按平等原則分配,大州不同意,雙方爭得難解難分。最終結果是:衆議院按比例制分配,參議院按平等制分配。兼顧雙方。

四個月的會議,每一項條文幾乎都是妥協的結果,每個人都放棄了很多原本的主張。通常我們理解的妥協,是強勢方迫使另一方讓步,1787年的費城告訴我們,政治可以這樣達成妥協。

費城會議最重要使命是制定新憲法,並把各州都留在聯邦,期間種種妥協都是通過放棄枝葉,而堅守住了原則。如《民主的奇蹟》所說,“華盛頓坐鎮主席位,妥協精神就如和平之鴿,棲息在他的肩頭。”今天,美國人已將“偉大的妥協”作爲基本公民教育,希望孩子們能夠學會以這樣的智慧,來處理各種分歧。

6.結果爲王-只要是困難,就可以克服

開會是爲解決問題,最終一定要形成有效決議。費城會議經歷無數波折,多次險些解散,不時有代表拂袖離席。後人讀代表們當年的發言,很容易看出來情勢的緊張,以及擔心會議流產的焦慮。

最嚴重的一次,會議第五週,所有動議都引起爭執,關於一院制還是兩院制、議員弱權力還是強權力、議員薪酬由誰支付,各方劍拔弩張,當觸碰到議員人數分配時,幾乎成“羣毆”態勢,整個會議無法再前進一步,似乎根本不可能會有一部新憲法,能適用於這焦灼強悍、爭鬥不休的十三州,會場壓力持續增高,氣氛暴躁而陰鬱,制憲會議分分鐘有可能鳥獸散。華盛頓後來寫信給漢密爾頓時,濃墨重彩提及了當時瀕於絕望的心情。

這時,富蘭克林要求發言。富蘭克林,費城會議中的元老,被稱爲“美國先生”。此前,他想說什麼都是寫好稿子別人宣讀,現在他站起來,親自對所有人說道:

“如果今天,我們爲了本地的私利而四分五裂,必將成爲後世的笑柄與恥辱。更糟糕的是,我們的失敗將令後人絕望,不會再有人試圖用智慧與理性來建立一個政府,而只會訴諸戰爭、征服和偶然的運氣。”

這番話,將歷史重擔一字字錘進代表的心中,提醒所有人,採用什麼方式固然重要,但避免會議流產、避免合衆國分裂,比什麼都重要。三年後富蘭克林去世,費城人爲他服喪一個月,兩萬多人送行,並給予他舉世無雙的推崇:“他從蒼天那裏取得了雷電,從暴君那裏取得了民權。”

1917年,孫中山苦於國人開會雜亂無章,親自把《羅伯特議事規則》譯成中文,名之曰《民權初步》,指出“國人之集會,烏合而已,而民衆學開會,是行民權第一步之方法。”胡適說,《民權初步》的重要性,遠勝過《三民主義》。

而在此130年之前制定的美國憲法,之所以被稱爲“上帝作坊的神來之筆”,是因爲比奇蹟更奇蹟的,是奇蹟的產生過程,費城會議通過127天的非凡表現,證明開會的的確確是個“技術活”。