歷史是個邪惡的老師,只對自由人訴說真相。

——阿克頓勳爵

幾千年來,中國一直強調“以史爲鑑”,歷史甚至一度成爲了國人的信仰。但過度沉迷於帝王將相的豐功偉業、後宮嬪妃的宮闈瑣事,歷史還會成爲一種羈絆和負擔。

一個國家,對歷史有怎樣的認知,這個國家就擁有怎樣的未來。因此,正確認識歷史,更爲重要。

在西方思想史上,有一位出類拔萃的大師,他就是“最博學的西方學者”——愛德華·阿克頓勳爵。

世人熟知阿克頓,往往是因爲他那句“權力導致腐敗,絕對權力導致絕對腐敗”。但很少有人知道,阿克頓的“本行”是歷史學者,他幾乎以一己之力重新定義了歷史。

他對“歷史四個層次”的劃分,值得每一個現代人深思。

1. 歷史的價值不是悠久,而是真實

某些傳統社會的歷史非常悠久,但其官方史書卻充斥着僞史、穢史,最典型的就是專制君主“當代修史”。他們爲了維繫自身道統,總要刪改史料、掩蓋真相。

讀者要在浩如煙海、假貨遍地的“歷史”中掙脫權力的宰制,必須有尋找真相的見識和勇氣。從這樣歷史中所能汲取的教訓,就是強權、奴役和虛僞。

所以阿克頓指出,歷史是否有價值,不在於其悠久和豐富,而在於其可信度。虛假的歷史堆砌得再多,也等同於垃圾,還不如沒有。

人類唯有在可靠的歷史事實中,纔可能吸取到真正的經驗教訓。

2. 歷史的意義不在當下,而在永恆

人們通常以爲,歷史的主要意義就是爲當下提供經驗教訓。

這並沒有錯,但若僅僅如此,就會走向狹隘。因爲,“當下”總是充滿紛爭與躁動,而神聖、公正的信念應當超脫於其上,需要在寧靜的空間裏形成。比如自由、道德、信仰遠比某個時刻的歷史更重要。

所以阿克頓在《自由與權力》中說,“在可信性之外,是超然性問題”。歷史意義的關鍵一點,就在於“把握永恆的問題,使我們免於侷限短暫易變之物”。

讀歷史,在於思索事物的起源和根源,從而獲得一種超然性的智慧。

3. 歷史的道德是不是階層的,而是普世的

面對歷史,如果僅僅關注真相,往往容易得出錯誤結論。比如,同樣的歷史文獻,有人從中讀出了“契約、和平的文明大趨勢”,有人卻只能看見“叢林法則的陰謀和暴力”。更別說有人基於個人或階層的道德觀念,任意地揀選史實、裁剪史料。

因此阿克頓不是簡單地陳述歷史,而是從歷史的道德關懷出發:警惕權力,捍衛自由,重拾道德。

在《近代史講稿》中他說,“觀念時常反覆,行爲規則經常變化,信條亦有興衰,唯獨道德法則銘刻在永恆之碑上” 。

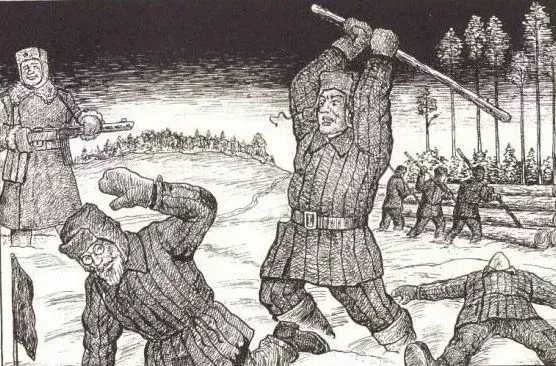

他在《法國大革命講稿》中對革命者的嗜血殺戮、道德淪喪更是發出了最深重的抨擊。

他還近一步指出了“歷史對現實的道德意義”:歷史必須有道德和信仰貫穿其中,必須回到對人本身的關懷;失去了道德原則的約束,歷史極容易造成盲目的仇恨,變成對屠殺的召喚。

4. 歷史沒有黃金時代,只有改善路徑

阿克頓認爲,相比古代史,對近代史的認知更加重要。因爲他拒絕承認所謂“黃金時代”,只承認有限的改善。

近代史中人類從野蠻向文明的轉變,有助於我們看到,“神的統治智慧,並不體現於世界的完美,而體現於世界的改善”。

近代史“講述着我們自己的故事,是我們自身生活的記錄”,近代史“仍然牽制着人類的步伐,困擾着人類的心靈”,近代史的每一部分“都包含着極其珍貴的教訓”。如果我們不知道利用其中的先例和教誨,將來只會重蹈覆轍,並要付出巨大的代價。

爲此,阿克頓對近代史花費了最多的心血,他留下的《新編劍橋世界史》等鴻篇鉅著,也爲各國的近現代轉型提供了極佳的鏡鑑。

阿克頓的歷史研究,是西方古典自由主義的最後迴音,他所強調的,恰恰是近代中國最稀缺的轉型資源——自由、道德和信仰。

這種獨特的歷史視角,是國人所陌生的,也是國人所匱乏的——這或許正是中國走出治亂循環怪圈的癥結所在。