林彪與粟裕交往內幕

作者:張雄文《名將粟裕珍聞錄》

來源:直達文明

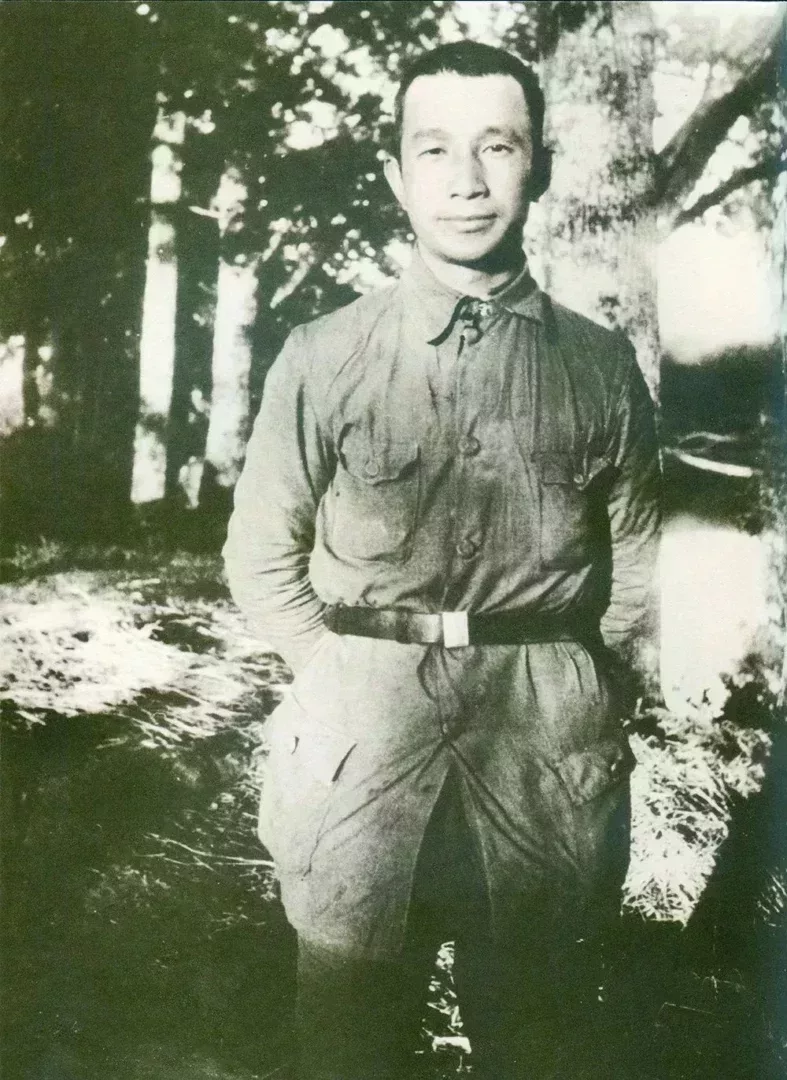

01 兩人有着許多驚人的相似之處

在中國共產黨長達20多年的武裝鬥爭歷程之中,湧現出兩個公認的軍事天才,他們就是解放戰爭時期分別領導第四野戰軍的林彪元帥和實際指揮第三野戰軍的粟裕大將。軍事上的粟裕與林彪,常常令人有“千載誰堪伯仲間”之感。但是兩位將軍之間,從未有過瑜亮情結,始終惺惺相惜。

兩人有着許多驚人的相似之處,儘管不是一母所生的孿生兄弟,卻也幾乎就是對方的影子。

他們都生於1907年,只有月份的細微差別。

一個生於洞庭湖以南,是“無湘不成軍”的“南蠻”;一個生於洞庭湖以北,是“天上九頭鳥,地上湖北佬”的“楚才”。

他們的老家,隔八百里洞庭遙遙相望,兩千年前就是一家,都是“楚雖三戶,亡秦必楚”的楚國。

他們都不夠“帥”,個頭也不高,“狀若婦人女子”,與漢代貌不驚人的張良有得一比。

久聞其名不見其人的老部下見到他們,幾乎都會徹底摧毀早先高大威猛的想象,放下幾許敬畏之心。

他們不只面相文弱,而且多半時間裏也都病歪歪的。

林彪曾偶然雅興,戰後穿着繳獲的日軍軍服遛馬,被閻錫山的小兵蛋子當做日寇誤傷,留下了一輩子的後遺症,怕風、怕光、怕聲音。頭疼的時候,頭直晃,只好用一條小毛巾捂着頭使勁揉。

粟裕更是負傷六次,兩次傷在頭部(三塊彈片終身留在頭顱內)。頭疼的時候,頭髮都不能碰,也不能摸。他的臉總是異常通紅,經常說腦袋發脹。後來還不能左右環視,喫飯時,要把飯菜擺在正面一條直線上。

他倆的怪病還都曾差點耽誤毛澤東的軍國大事。1950年9月3日,國難思良將之際,毛澤東不無遺憾地電告急盼東北邊防軍統帥儘快到位的高崗:

“林粟均有病……暫時均不能來。”

國內戰爭創造了最好戰績的林彪、粟裕,“臥龍鳳雛左右得一”,隨便哪一個不病,毛澤東的心就不用那麼提到嗓子眼上。可他們偏偏都上不了朝鮮戰場,林彪一直不同意中國出兵朝鮮,粟裕重病,毛澤東只好讓他們先後前往蘇聯治病,另請老將彭德懷出馬。(林彪不同意中國出兵朝鮮)

他倆早年都加入葉挺的“鐵軍”,參加了南昌起義,一個是連長,一個是班長。因爲級別低,都沒作成人民軍隊的創建者。

朱德帶他們走上井岡山,一同喫紅米飯,喝南瓜湯。他們也一起跟着朱德,在井岡山彎彎繞繞的小路上,用扁擔一次又一次挑糧食。

後來,他倆奔赴抗日戰場,奇兵設伏,痛擊日寇。雖然斬獲均有限,卻各自爲中共僅有的兩支軍隊來了個漂亮的開門紅,振奮了中國人抗敵的決心。

一個“平型關大捷”,爲主力紅軍改編的八路軍露了臉,威名天下揚。名義上的最高統帥蔣介石不得不發來賀電:

“有日(9月25日)一戰,殲敵如麻,足證官兵用命,指揮得宜。捷報南來,良深嘉慰。”

一個打了韋崗處女戰,大長南方遊擊隊改編的新四軍志氣,威震大江南北。蔣委員長又只好字斟句酌,馳電嘉獎:

“所屬粟部,襲擊衛(韋)崗,斬獲頗多,殊堪嘉尚。”

02 林彪“硬條件”高於粟裕

他們的相識應該是大庾整編的1927年10月,朱德將南昌起義餘部編爲七個步兵連,林彪、粟裕都是連級幹部,一個是連長,一個是連指導員。

不過,粟裕是才連跳兩級上來的新手,到底有些稚嫩。

林彪則是“老”資格的連長了,而且他還有兩個過硬的條件,一是懷裏揣了張黃埔軍校文憑;

二是有兩位中共黨內資歷不淺,比他大十歲的“老革命”堂兄:林育英與林育南(林彪原名林育蓉)。他能順利進入黃埔軍校,就是這兩位老兄引導、支持的結果。

林彪有這些得天獨厚的外因,再加上自己湖北人的因素,能比粟裕早一步脫穎而出,少年得志,“官”運亨通,也就不難理解了。

這時候,既然都是連級幹部,才二十來歲的青年人,難免有與戰友比拼戰功的心思。

林彪總隨身帶着一個神祕的小本子,常常獨自寫寫畫畫。聶榮臻回憶說,他曾看到本子上盡是歷次戰鬥殲敵和繳獲的數字。

多年後,林彪對自己與粟裕的這一段經歷還記憶猶新,也很服氣。他回憶說:

“南昌起義之後,從南征路上開始,及至井岡山時期,就數我們兩個打得好。”

但林彪很快就從小小連長“高升”而去,營長、團長、縱隊司令員、軍長、軍團長,一路高歌猛進,成了毛澤東的第一干將,也成爲粟裕的上級。

03 二人“仕途”起點有所不同

毛澤東第一次見到林彪,是在1928年5月。當時,紅四軍在井岡山的茨坪開會,軍政首腦濟濟一堂。

林彪主動在會上發言,慷慨激昂地說:

“敵人來進攻,紅軍集中打敵人:敵人打走了,消滅了,紅軍就分散做羣衆工作,打土豪分田地,組織赤衛隊,建立蘇維埃。”

這幾乎都是毛澤東常說的話,也是他秋收起義後不斷思索的建軍經驗。

見這個年輕幹部領會得這麼透徹,毛澤東很興奮,此後,他對林彪的印象極好。

三個月後,紅四軍參謀長兼二十八團團長王爾琢馬失前蹄,不幸殉職。毛澤東就提議林彪繼任團長,使其成爲僅有的四個團之一又是絕對主力團的一把手。

八個月後的紅四軍七大前後,毛澤東與朱德、劉安恭等人圍繞建軍問題,發生了激烈的爭論,甚至賭氣提出請辭前委書記。

林彪表現了異乎尋常的主動,他不但在多次會上言辭激烈,明確支持毛澤東,甚至找到毛澤東,當面懇切地說:

“你今天提出的你個人要離開前委的意見,我非常不贊成”,“你不應離開前委,我希望你以後應該有決心來糾正一切同志的錯誤思想” 。

更令毛澤東難忘的是,隨之而來的紅四軍七大上,他的請辭之舉竟然一讖成真。不過,是大家選舉之後的落選。

黯然離別之際,林彪不但上門安慰,還湊了二百塊大洋送給“山窮水盡”的毛澤東(但毛澤東沒有接受這些錢)。

有這份慷慨,要林彪的仕途不暢達也難。

一年後,林彪就接替升爲紅一軍團軍團長的朱德,成爲紅四軍軍長。從此,他跟着朱德的腳印,開始亦步亦趨的升遷之路。

當然,林彪也越發爭氣,沒令毛澤東失望。他打了不少蕩氣迴腸的漂亮仗,成爲紅軍裏除四方面軍總指揮徐向前之外的赫赫名將。

那時,粟裕也參加了紅四軍七大的全過程,親眼目睹了毛澤東的窘境,卻顯得木訥多了,也就只好繼續等待被毛澤東發現的眼睛。

04 他們都曾是毛澤東最倚重的愛將

林彪,粟裕,他倆一南一北砥柱中流,橫掃千軍如卷席,都是毛澤東最倚重的愛將,掌管兩支最大的野戰軍。關鍵時刻,毛澤東總想到他們。

他倆也都讓毛澤東打破了不迎送黨內訪客的常規,樂顛顛地親自迎出門外,給足了面子。

蔣介石也將曾親自嘉獎過的他倆看成勁敵,卻又徒喚奈何,無計可施。他說關內的粟裕“詭計最多,肅清最困難”;關外的林彪則是“戰爭魔鬼”。

真可謂“幾家歡喜幾家愁”,有他們倆,毛澤東的覺自然睡得安穩踏實多了;而沒有他們,蔣介石的頭上大概也會少不少白髮。他們兩人職務雖有差異,卻其實都主要只管打仗。

一個雖然是東北局書記、野戰軍司令員,卻對與軍事無關的大小之事,一概不予過問,被老搭檔羅榮桓稱爲“林總的重點主義”;

一個雖然只是野戰軍副司令員、代司令員兼代政委,卻被毛澤東明令負責戰役指揮,掌管全軍徵戰事宜,被老搭檔陳毅稱爲“華東軍事主要靠他”。

他們還都喫過“豹子膽”,敢於直犯“龍顏”,向毛澤東“鬥膽”進諫,甚至和他老人家來來回回“掰手腕”。

林彪情急之時,會說:

“請主席頭腦清醒考慮之。”

粟裕雖不這麼直白“無禮”,但也一身“牛”脾氣,“犟”得很。毛澤東屢次三番叫他過江南下,他情知不妥,便一而再、再而三的“鬥膽直陳”,不到黃河心不死。

毛澤東雖然起初頗爲惱火,說:

“林彪不南下,粟裕不過江,我們這個大戲難唱嘍!”

但他最後還是聽了他們的話,成就了他們的美名,也成就了自己的美名。

05 粟裕與林彪的愛好幾乎是一個模子

他們的愛好也是一個模子:

都不抽菸,不喝酒,不打牌,不下棋,不跳舞,沒半點世人最津津樂道、喋喋不休的“儒將風度”;

又都沉靜好思,不喜歡拋頭露面,誇誇其談;

每天的必修課就是看地圖,一坐一站就是老半天,動作神情都像一母所生的雙胞胎。

粟裕的特型演員謝偉才,爲拍攝影片《淮海戰役》,登門造訪他的夫人楚青,“打探”粟裕生前的“特殊動作”,以便讓觀衆過目不忘。

楚青說沒有。

一位祕書說,粟司令員有時候把椅子倒過來騎坐,雙手趴在椅背上。

這當然是開國將帥羣裏一個極爲難得的“特殊動作”,但影片《遼瀋戰役》拍攝在先,早把它用在林彪身上了。雖然粟裕實有其事,但藝術上雷同卻不可取,謝偉才只好忍痛放棄,嗟嘆不已。

林彪與粟裕,儘管像複製或者克隆出來的人,軍事上的他們,卻從不忌恨爭寵,有些同聲相應,同氣相求,惺惺相惜。

終林彪一生,只與粟裕及老部下陶鑄兩個人談得來,尤其和粟裕談軍事時,話匣子就如同擰開的自來水龍頭,滔滔不絕,欲罷不能。

吳法憲回憶說:

“林彪這個人自視甚高,但他非常看重粟裕,很重視粟裕的意見和建議。”

林彪之女林立衡也回憶說,林彪在高級別的軍事幹部中,與粟裕來往最多。

林彪說:

“粟裕盡打神仙仗。”

粟裕則一直待在前線,不斷積澱,準備厚積薄發。除與搞摩擦的國民黨軍作戰的黃橋、天目山之戰成爲戰役經典外,打日本鬼子的車橋、南坎等其他戰役,也都可圈可點,令後世兵家歎爲觀止。

不過,因爲八路軍與新四軍都在執行毛澤東“基本的是遊擊戰,但不放鬆有利條件下的運動戰”的戰略方針,又由於新四軍一師實力不足,本錢實在不夠,粟裕與別的中共將領一樣,也不曾打後來那種令人炫目的大規模運動戰。

因此,林彪對粟裕還未到引以爲知音同好之時,少年得志、無與倫比的“仕途”與過去的輝煌,使他依然有良好的“天馬行空”之感,從不誇讚友鄰。

但國共全面內戰一開端,他就打破了先例。粟裕蘇中首戰之後,毛澤東將他的戰例通報給各戰區,東北的林彪當然也收到了一份。

他其實一直在關注其他戰區的戰況。晉察冀戰區一些戰役失利的資料就擺在他的辦公桌上,敵我優勢在我卻反遭嚴重失利,他百思不得其解。

而粟裕以三萬劣勢之兵敢於迎戰十二萬美械國軍,還能一口氣快刀切豆腐,酣暢淋漓,七戰七捷,他對這個經典戰例產生了濃厚的興趣。

他叫來了自己的參謀長劉亞樓,命他收集蘇中戰役更多的資料。劉亞樓勞神費力弄來後,他把自己一個人關在屋裏,仔仔細細琢磨了兩天。

劉亞樓有事再進去時,林彪忽然感慨地說:

“粟裕盡打神仙仗。”

突兀的一句話,劉亞樓摸不着頭腦,沒能聽懂,林彪便接着解釋說:

“粟裕打仗真行,他打的仗我都不敢下決心。”

雖然誇讚裏還有些許自矜,但他內心的折服也是顯而易見的。粟裕已非吳下阿蒙,自當刮目相看,他從此格外關注起來,鄭重交代劉亞樓說,多留心收集粟裕作戰的資料。

粟裕還在繼續創造經典。

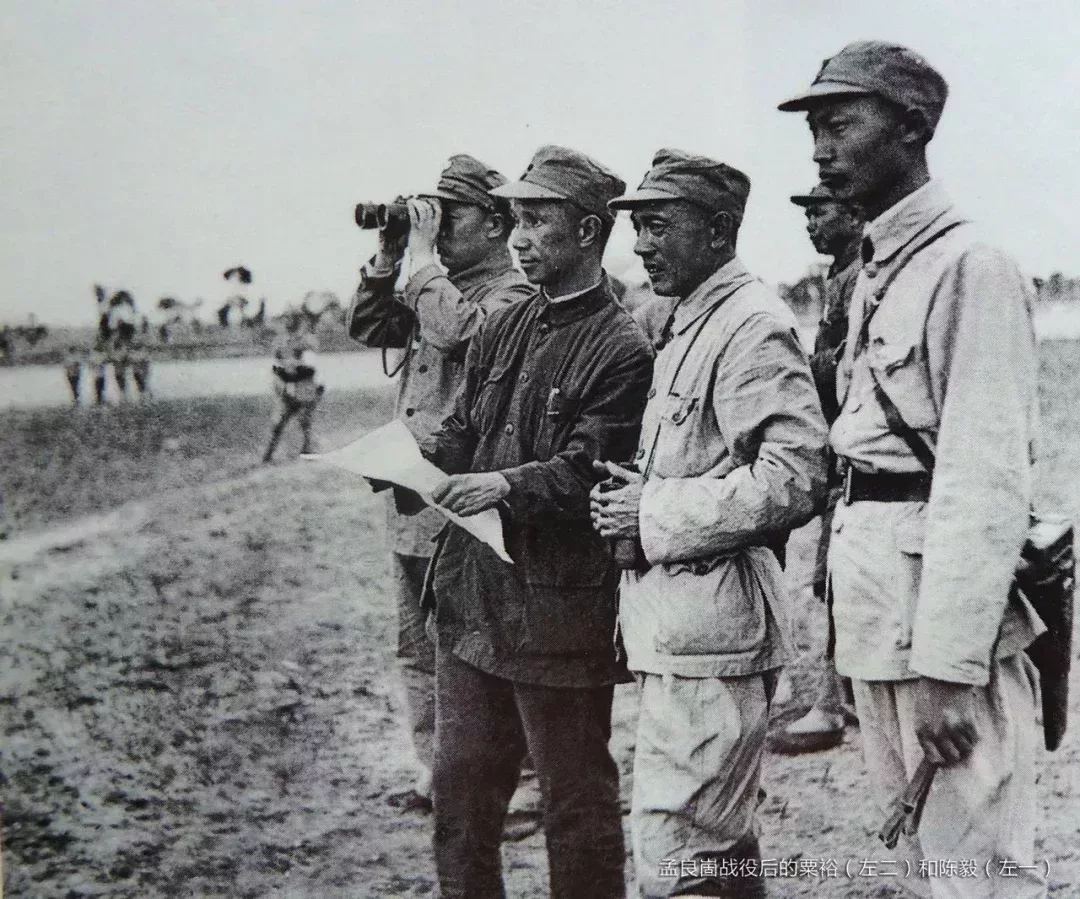

在林彪的遼瀋戰役前,他的宿北、魯南、萊蕪、孟良崮、豫東、濟南之戰,有如錢塘江潮,一浪高過一浪,無不令世人震驚,也令行家裏手的林彪喝彩。

到粟裕淮海戰役收官時,林彪的欽佩越發溢於言表。

蔣介石用以“救火”的統帥級別愛將杜聿明,曾重返東北巧施妙計,接走了國軍萬餘勁旅,轉運其他戰場,使遼瀋戰役美中不足,留下了不小的遺憾,林彪還叫毛澤東給狠批了一頓。

淮海戰役中,杜聿明又企圖故技重施,準備在粟裕面前“耍耍”大刀,但麾下三十萬蔣校長最後的嫡系精銳,卻被粟裕圍成了甕中之鱉,絲毫動彈不得,最後他本人也乖乖成了階下之囚。

林彪向劉亞樓索要淮海戰役的資料,劉亞樓卻還沒來得及全面收集,他便一臉不快地責備起來。

劉亞樓很有些不解,笑着問道:

“林總,你對華野的作戰情況,特別感興趣,是不是想與粟裕同志比個高低?”

林彪回答說:

“你這個人說話欠考慮。

首先,我對打了大勝仗的兄弟部隊都很感興趣;

第二,我對粟裕同志的瞭解,比你們要全面和深刻。

南昌起義之後,從南征路上開始,及至井岡山時期,就數我們兩個打得好。

後來,由於經歷不同,而形成了不同風格。

我因爲長期以來,肩負保衛黨中央的重任,又是毛主席直接指揮的主力,我的擔子很重,打仗較爲慎重。一般情況下,有了七成把握纔打,只有五六成把握,風險太大,不能打,等到有了八九成把握,又會失去戰機,無仗可打!

而粟裕同志呢,長期遠離中央,長期孤軍作戰,一般情況都是在敵人包圍的態勢下打的仗,不冒險就無法生存,養成了他敢於冒險的特點。

如豫東戰役,我看最多隻有五成把握。拿這次淮海戰役來說,沒讓杜聿明跑掉,就值得研究、探討和借鑑。”

林彪的這些分析,可謂知己知彼,無疑是切中肯綮的。

06 林彪說粟裕“缺少黨內鬥爭經驗”

如果粟裕當時聽到了林彪的這番宏論,大概也有一番“人生得一知己足矣,斯世當以同懷視之”的感慨了。

事實上,他對林彪也是欽佩的。

毛澤東將臺灣戰役交給他之後,粟裕考慮到參戰部隊不僅是三野全軍,還有其他野戰軍四個軍的部隊,又將影響到太平洋和東南亞局勢,因此向毛澤東建議,派劉伯承或者林彪來主持戰役,自己則作爲華東戰區的軍事主官全力協助。

儘管毛澤東未曾答應,繼續要他全權負責,但也能看出在他心裏,林彪與劉伯承一道,是全黨之內他最爲敬重的兩位軍事大家。

1958年粟裕落難後,林彪參加了幾個批判的會議,但他不曾無中生有說粟裕一句不是,甚至還與葉劍英、蕭勁光、陳賡等人一起,幫粟裕說了難得的公道話。

不久,林彪專門找到粟裕這位盡打神仙仗的人,兩人相見甚歡,談了很久。

他先寬慰粟裕,然後說他“缺少黨內鬥爭經驗”。

粟裕老老實實地說,自己不僅缺少,而且沒有黨內鬥爭的經驗。

這一點,比粟裕進入中央要早,洞悉許多內情的林彪也是相當清楚的。

粟裕還向林彪解釋說,自從1932年離開紅一軍團後,在贛東北、福建、浙江工作,對中央蘇區情況不瞭解。抗日戰爭中在蘇中、浙江工作,對延安情況不瞭解。

在總參工作中確實有錯誤,最大的錯誤是任總參謀長時,主席找我談話,要我經常去彙報,十天半月一次,也可隨時去談,以後由於彭德懷說我驕傲自滿,自己患得患失,便只向彭德懷彙報,不敢向主席彙報了。

當總參謀長是毛主席堅持才確定的,主席當時還講,牡丹雖好還要綠葉扶持,是要大家扶持我的工作,主席對我是非常愛護的。

這個時候,粟裕也和當年毛澤東一樣,“鬼都不上門”,頭上戴着“資產階級極端個人主義”與“裏通外國”兩頂高帽子,“權傾一時”的總參謀長一職被解除,中央書記處主要負責人還找他談話,不許他接觸部隊了。

患難見知己。林彪能冒着莫大的風險找粟裕,而且說些忌諱的話,的確不易。

07 林彪很讚許粟裕的觀點

兩年後,也就是1960年2月的軍委擴大會議上,粟裕多次侃侃而談,全面論述了自己在敵情的估計、戰略方針、戰爭準備和加強戰略偵察、軍隊建設、民兵、義務兵役制以及工作作風和總參工作等方面的獨到見解。

今非昔比,因爲林彪是軍委第一副主席,是這次擴大會議的主持人,粟裕將這些他過去雖然擔任總參謀長要職,卻不能盡興盡言的思想和看法,一鼓作氣做了完整的表述。

林彪聽後很是讚賞。休息期間,他又主動找到粟裕,寒暄之後,鄭重地說,軍事科學院研究要自己出題目,多提問題研究,“軍科應成爲總參謀部的參謀部”。

粟裕被批判的“罪名”,有一條是“爭奪軍隊權限”。

起因是粟裕任總參謀長後,爲應付突發事變,提出抽出六個軍作爲統帥部的戰略預備隊,配置在便於機動的地區,平時由各軍區領導,但不編入各軍區戰鬥序列,戰時由統帥部統一機動。

當時主持軍委工作的彭德懷不但說沒有必要,還認爲粟裕別有用心,“有爭奪這幾個軍的陰謀”。

1962年6月,粟裕又將自己這個思路重新提出來,請葉劍英轉給林彪與中央軍委。

林彪從戰備需要出發,很讚許粟裕的觀點,因此很快就建立了這種部隊。

粟裕到軍事科學院以後,擔任的實際是可有可無的閒職,沒多少事可做,身心很有些壓抑。

極少舞文弄墨的他,閒極無聊,也開始“附庸風雅”起來。他在1964年寫了一首詩:

半世生涯戎馬間,

徵騎倥傯未下鞍。

爆炸轟鳴如擊鼓,

槍彈呼嘯若琴彈。

疆場縱橫任馳騁,

殲敵何計百萬千。

遍體傷疤堪自勉,

此生聊可慰諸先。

詩風沉悶抑鬱,有當年辛棄疾“醉裏挑燈看劍”的影子,透着一個統帥多年置於無用武之地的悲涼。

一年後的10月,林彪在上海見到粟裕。兩人又清茶一杯,暢談了許久。

林彪叮囑他多到部隊去跑跑,發現什麼問題或者有什麼意見,可以直接向他反映,面談、打電話、寫信都可以。

他還反覆徵詢粟裕對部隊以及國防建設的意見。

1958年以來,粟裕被限制接觸部隊已有八年,這時又得到了可以代表軍委的林彪給予能下部隊的明確指令,自然異常振奮。

他也知無不言,根據自己的觀察與思考,向林彪談了四個方面的意見……林彪聽得很入神,不住點頭,說他的話很有見地。

談話結束後,粟裕鬱悶的心情爲之一掃,將自己後兩句詩改爲:“對鏡不須嘆白髮,白髮猶能再揮鞭”,表達了隨時準備再上疆場的豪邁之情。

但“好花不常開,好景不長在”。

不久“文革”爆發,林彪走上了新的高位,成爲一人之下,億萬人之上的“政治林彪”,卻又很快流星一般掃過天際,墮入谷底,橫屍異域。

這位難得的軍事天才,又一次以他“天馬行空”的方式,與粟裕這位“談得來”的同好告別了。