中年之後,女性的朋友似乎越來越少了。

很多人回顧了自己曾經擁有的親密、美好的友情,一起逃課,一起去網吧,一起完成職業追求……關於友誼,讀者們有許多美妙的比喻:是彼此的青春召喚師、不可或缺的桌子角、高原活動中的氧氣瓶、生活裏的彩蛋、是很甜的咕嘟咕嘟冒氣的碳酸飲料……這些都是友情帶來的真實感受。

但在這些問卷裏,很多人也提到,友情的背離與消逝成爲了中年的常見狀態。

時間、距離是阻礙友情持續的關鍵要素。同在北京的兩個老友,一個住通州、一個住西城,大學畢業後就沒再見過面,平常只靠微信聊兩句。曾經大學裏的七人組,畢業後分散各地,慢慢就變成五人團、三人行,到現在不再聯繫。中年人對此也抱持着特有的默契:「我不找他們,他們也不再會來找我。」

婚育似乎是友情轉變最明顯的節點。當自己和摯友分別邁入婚姻、有了家庭,生活很快就變了樣子。大多數人描述的生活是「家務柴米油鹽養娃還房貸照顧老人」,中間沒有標點符號——缺失的停頓最確切地描述了他們的生活——沒有氣口,也永不停歇。

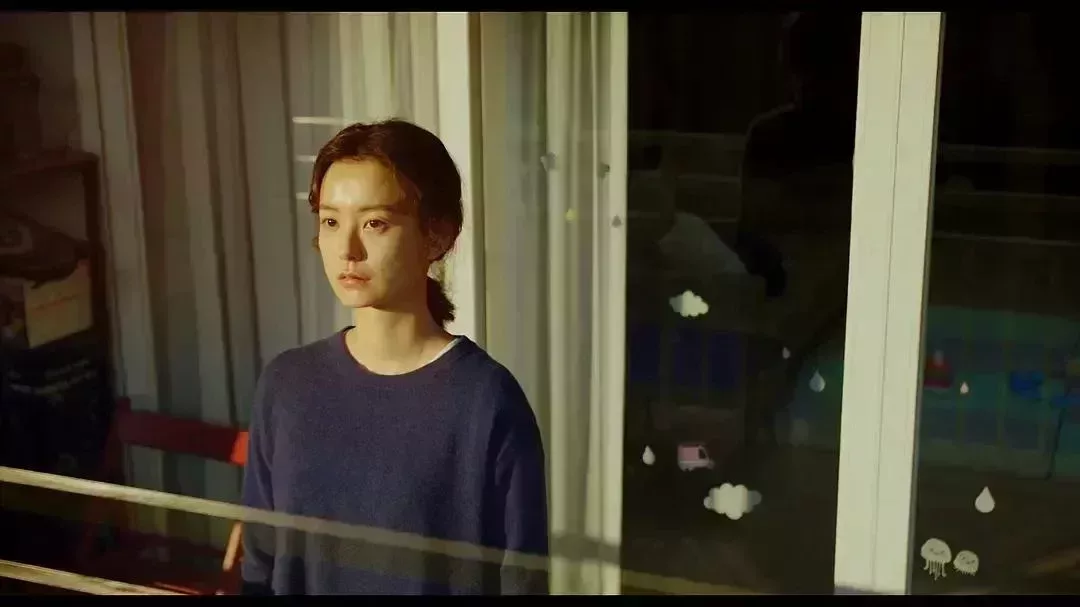

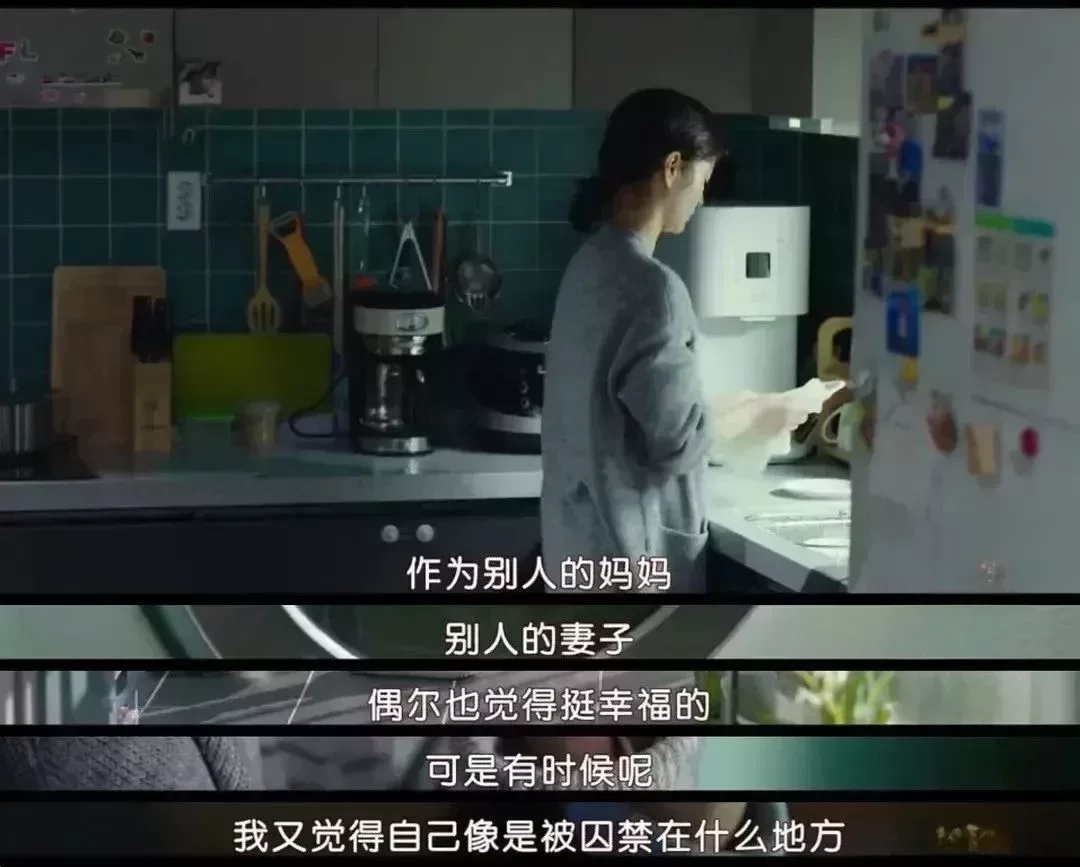

女性的時間被佔用、被擠壓,友誼早已不在生活的優先項裏,「陪娃和搞錢更重要。」有讀者提到,自己曾和幾個長時間沒見的朋友約好時間準備相見,但臨近會面,總有人臨時缺席,她們要去解決「孩子病了」「家裏漏水了」這些更「緊要」的事情。在婚姻和家庭佔據大部分時間的生活中,很多女性感慨「不再自由」。

行至中年,很多人也發現,話不投機成了朋友間更爲致命的問題。有時候,幾個老友圍坐在一起,東聊兩句、西扯兩句,卻沒有了深入交流的話題和慾望,空氣凝固,只覺得尷尬。那一刻,價值觀的分野、生活理想的背離,成爲了朋友之間難以逾越的鴻溝。

在包容、理解之外,友情裏也包含着嫉妒、輕視、誤會、功利。有很多坦誠的剖白,有讀者寫到,自己曾經嫉妒朋友的才華、優越的物質生活,而疏遠對方,慢慢才找回對方、珍惜對方;也有人經歷過欺騙,把手裏不多的存款全部借給朋友,最後卻被拉黑。或許,接受一段友情,不光要承受輕快、毫無負擔,也要接受它的複雜。

還有一些讀者向我們分享了摯友患病和離世的經歷。他們在冰冷的訃告和葬禮中,感受到一個人的缺席。

在中年,友誼顯得如此脆弱,也因此,中年之後,友誼更代表了一種自我選擇,日益珍貴,並持續爲生活提供動力。一些讀者分享了在不見面的日子裏友誼保鮮的祕訣:線上多聯繫,做彼此的「捧場王」,用「哈哈哈哈哈」分享快樂。還有一些讀者分享了自己媽媽的友誼故事,媽媽們在需要照顧孩子、家庭的時候,靠電話和短信小心翼翼維繫友情,退休後,日子開闊了,幾個姊妹就會精緻打扮一番,一起去野餐,並相約未來二十年,仍然是朋友。在這些故事裏,友誼堅固而久遠。

「爲了家庭,她已經失去了社交,失去了朋友。」

進入中年後,很多人會發現,和朋友彼此居住距離遠了,誰都騰不出整塊時間。尤其女性,總會被迫犧牲自己的交友時間和機會。

@天天36歲 北京

一個住通州一個住西四環,兩三年見一次,好友每次人生境遇的改變我都是過期了才知道。

@王女士 33歲 青島

有個朋友是大學舍友,結婚生子的節點我倆差不多。在我產後那段難熬痛苦的日子中,她曾無數次地拯救我,在我崩潰出門站在樓道想一躍而下的時候,是她及時接聽了我的電話,托住了我的情緒。後來,我有娃了,她也有娃了,加上兩個人都在裁員的邊緣風雨飄搖,實在是沒有太多的時間和精力去跨省見面了。

@妖子 38歲 深圳

我高中在縣一中,有幾個好朋友。大學時,我去了東北,她們留在廣州。09年大學畢業後,她們繼續在廣州,我在深圳教書。今年之前,都是她們四個在廣州聚會帶娃,我一個人在深圳,明明深圳到廣州那麼近,但結婚12年,就是沒去過。直到今年,五家人一起聚會了。

人到中年,丈夫是不能依靠的,孩子漸漸大了,也有自己向外的交往。猛的發現,只有自己的朋友纔是自己的財富,一起走過20多年風雨的人,舉手投足之間的默契,是不言而喻的。

@Yockey 32歲 上海

跟朋友見面越來越少,以前甚至還能在週末約兩三小時的電話,或者在上班很崩潰的工作日夜晚跟朋友打個電話,互相聊一聊。但漸漸地下班回來後就得給孩子完成家庭作業簽字、收拾家,準備第二天的早飯午飯……朋友也有了自己的孩子,要逗娃、給娃洗澡。沒孩子的朋友,工作也越來越卷。很多次我們互相發消息說,這個週末又不能相見了,不是因爲不想你,是真的沒力氣了。有時間就只想好好躺一躺,哪裏也不去。

@卡 27歲 北京

意識到友情原來是青春的產物,是這些年身邊的朋友接連談戀愛,進入一段穩定的親密關係。很多大家聚在一起的時刻,會因爲她們要回家陪伴侶而提前結束。只有單身的我一廂情願地希望這個聚會不要散。以前出門旅行也是我們互相約着,現在變成她們和伴侶一起出去。這些時刻都讓我意識到,原來情侶纔是行動的最小單元,朋友不是。最典型的場景還有她們決定離開北京,而我只是被通知的一方,作爲朋友似乎沒有任何名義能參與對方的人生決定。

越長大就越意識到一個殘忍的真相,友情在大多數人的世界裏都不處在優先級。去年看《重啓人生》,主人公幾次重生都爲了和朋友相見,把友情作爲人生的終極選項。我覺得很奢侈,也很羨慕,因爲現實中,大家還是爲了自我價值的實現,或者家庭,犧牲掉和朋友的相處。

現在每年和朋友們見面的時間變得稀少,在北京的,一年也就三五次,不在北京的,更看緣分。見一次面,也無非喫飯聊天,和過去大家會到對方家過夜、整宿待在一起不一樣了。每次見面都像告別,哪怕非常清楚地知道聚散有時,但依然會失落,因爲我們曾經那麼緊密地貼在一起過。

@胖姐

現在幾乎是0社交的狀態,但是從來沒有意識到,自己竟然沒有太多朋友。有一次猛然警醒到這一點,是源於女兒的控訴:你以爲全部人都和你一樣,不需要交朋友,不需要和其他人交往的嗎?我認真梳理了一下,還真的是沒有太多可以稱爲朋友的人,兒時的玩伴早已失聯,學生時代的同學們也僅僅侷限於在校友羣裏插諢打科一番,工作上的搭檔、同事都是離開了這個項目就只是點頭之交,因爲娃上學以及各種補習班建立的曾經很緊密的圈子也因爲娃們不同的走向而重回陌生。友情似乎可有可無,特別奢侈。

@大餅 36歲 廣州

我媽有個朋友,跟隨子女去城裏住了,每次回老家都要給我媽送東西,跟我媽聊天,非常熱情。我媽其實也不知道爲什麼她要對她這麼好這麼熱情,但是誰能拒絕有一個跟你要好的朋友,而且就這一個。但是我爸每次看到人家來都很不高興,也不讓我媽跟她出去玩。爲什麼一個男的會討厭老婆有朋友呢?老婆只能全心全意照顧家裏嗎?

@鍾老師 44歲 深圳

母親在去世前的幾年,忽然迷上了買六合彩,我們全家人是反對的。後來,我們發現,她下的賭注並不大,且她與一起買六合彩的朋友們會一起出去旅遊,去野炊、燒烤,整個人開朗得很。那時候,我才明白,爲了家庭,她已經失去了社交,失去了朋友。

「曾經整夜聊天的人,會因爲人生方向的不同而無話可談」

當各自都要面對具體的生活,共同的紐帶少了,友情也淡了。互不打擾是中年人留給朋友最後的默契。

@微 40歲 一線城市迴流十八線縣城

4年見了一兩次朋友,是熱鬧卻生疏的聚餐。我們之間難忘的共同經歷太多了,比如逃婚。但最終我們都步入婚姻後,在柴米油鹽養娃還房貸等等中年人不得不承擔的生活中變得很具體,共同的紐帶少了。

@小玫瑰 36歲 福建龍巖

我生孩子產後抑鬱很嚴重,因爲情緒不好,身材變形,比較抗拒接觸人,幾乎切斷了和所有朋友的聯繫。又恰逢疫情,等到孩子稍微大一點,我情緒比較好了,忽然意識到我和朋友很久沒聯繫了,發現她換了新工作去了新城市有過新戀情,而我居然都不知道。主要原因還是因爲我作爲新手媽媽,整個關注點都在孩子身上,已經把自己丟掉了。她當時未婚未育,我們話題有點搭不上,交流就越來越少。

@Cindy 43歲 上海

上一次和朋友見面還是5年前,朋友正好路過我公司一起喫個午飯。20多歲的時候,可以和朋友唱歌,聊天,喫飯,逛街,酒吧喝酒,不醉不歸。30多歲的時候,好不容易敲定了週末聚會的時間地點,結果到了時間,一個人壓根忘記了,剩下兩個人就乾乾地逛街喫飯。40幾歲的時候,我換房需要首付款,和一個朋友借錢,後來還錢時請她喫飯,這是目前記得的最後一次碰面。大家的角色和心境都變了,聚固然開心,但陪娃和搞錢更重要。

@晴子小姐 31歲 遼寧大連

一個女生朋友結婚成家了之後,心心念唸的只有老公和孩子,對於我們之前暢談的文學、星座、旅行絲毫不感興趣,甚至嗤之以鼻。我們的友情可能只能走到這裏了。

@Elda 29 歲 北京

高中最好的朋友,2023年春節她結婚以後再沒有見過。從前都是我約她比較多,有一次我問她是不是以後兩人行都要變成三人行了,她說以後可能都要帶家屬出來,我想,那就算了吧。自此,我再沒有約過她,她也沒有找過我。

@木木 36歲 柳州

有一天,我看到閨蜜喜歡的cos角色發給她,忽然看到微信對話框全是綠色,她已經一個月沒有回我信息了。那天我很難受,忍不住告訴她,不回信息很傷人,但她說了很多家庭瑣事和一地雞毛的生活,最後變成我再次安慰她。這些年我們的交流似乎都是這樣,她對我輸出的永遠都是負面情緒,關於老公、孩子、公婆的,不開心時纔會想起我。而我出書了,寫的電影上線啦,種種消息分享在她那裏得不到任何回應,可能我的分享對她來說也是殘忍的吧。

@蜉蝣 33歲 北京

說起來一點都不戲劇,現在回想起來甚至覺得可笑。她是我大學時最好的朋友。那天是我生日。當時我們已經從大學畢業,都在紐約繼續唸書。已經記不得具體因爲什麼,好像是聊到某個觀點,我們倆有了分歧,換做現在的我,可能會選擇更成熟地滑過去,但在那個時候,我非常堅定地認爲這種分歧代表了兩個人本質的不同。我記得很清楚,後來那頓飯喫得很沉默。她給我帶了一件禮物和一封信,吵完架,我去了一趟衛生間,回來的時候,我遠遠看到她把那封信從禮物袋裏抽走了。是這個動作讓我決定不再和她做朋友了嗎?不知道。分別時,我們站在很多次告別過的十字路口,我望向她,說了再見。後來我們再也沒有見過。

這件事發生在十年前。

我一直覺得,她就像我成長路上的「德米安」。她是第一個鼓勵我寫作的人,大學的時候,我們總是並排坐在教室的最後一排,埋頭寫小說、寫詩歌,偶爾抬起頭假裝聽課。下課後,我們會把寫的東西念給對方聽,當彼此第一個讀者。當時我們對未來有着很清晰的設想,她想當記者,帶我讀了第一本法拉奇的書,我想繼續唸書,留在學校。

這件事後,我發現,失去可以是無聲的,並沒有什麼天大的、必須割席的事,只是在某一刻,你們決定往前看,不再回頭。進入三十歲之後,我經歷了更多的失去,也意識到,任何一段親密關係,它都可能會沉默,會結束,但作爲彼此生命中一段共同的生活,它不會消失。

後來,我進入了新聞業,當了記者,而她兜兜轉轉,讀完研究生之後,重新唸了法學的本科,去了香港。亞裏士多德在《尼各馬可倫理學》裏說,「朋友就是另一個自己。」我很慶幸,有過「另一個自己」。直到今天,我還是會在一些脆弱的時刻想起她,卻不再有打開她的微信對話框的念頭。我想,我們已經把自己生命的一部分留給對方了。

「我嫉妒她,也離不開她。」

一些讀者向我們分享了「斷崖式分開」的友情故事,有的是因爲借錢,有的是因爲彼此吐槽,也有的因爲難以言說的比較。中年人的友情,有其複雜之處。

@麥朵 57歲 成都

跟朋友成爲同事後,她當了我的領導,就沒法再做朋友了。

@橙子 40歲 佛山

大學閨蜜從事保險行業,有段時間,她希望我從她那裏購買保險,和先生商量後,覺得確實沒有需要,就拒絕了。此後,感覺她心存芥蒂。

@志凌 42歲 仙桃

有一次中午給朋友發信息,朋友怒斥不該中午打擾她休息,就感覺到沒有友情了。

@張女士 山西忻州

以前以爲有些不能對別人說的話可以講給朋友聽,直到我發現她會在背地裏說我的壞話,我就再也不會隨意吐槽了。這讓我對生活中的朋友產生懷疑,阻礙友情的,不是距離、愛好,而是人品。

@橘子 30歲 成都

我失去了一個很重要的朋友,原因是她離開成都回老家工作,遇上她父親出軌,她要我陪她去參與對她父親小三的談判。我覺得家醜不可外揚,她父母可能不願意被更多地知道,所以拒絕了,想等她家事處理好後再陪她。但後面她就再也不主動聯繫我了,我聯繫她也是被冷暴力不回覆消息。多次被拒絕交流以後,我就也只能選擇疏遠了。再重要的朋友也只能陪着走一段路吧。

@鳳鳴 45歲 威海市

跟多年好友有了隔閡,因爲我去年被熟人以「家人突然住院手術費有缺口」爲理由騙了些錢,不久後,這位好友的女兒上大學學費差個一兩萬,我怕老公會因爲前面的事不樂意,就讓她打個借條好有個交代,但久無音訊,我問哪天給她錢,她說不用了。希望還有機會進行補救,或者開誠佈公談談。

@Olivia

有個大學同學,上學的時候我們每天混在一起,後來,參加一個大學同學婚禮時,我穿了一件一字肩連體褲,粉粉的很好看,她看着我說:你瞅你跟要去夜店似的,你也不上班,天天跟被包養似的,極盡難聽之詞。我當時蒙了,不知道她爲什麼要這麼說,要judge我的着裝和生活方式。

前幾天又一起見一個美國回來的同學,我當天有點兒胃疼,穿了吊帶、長褲,她上下打量我說,瞅你穿這樣,要不你胃疼呢。後來我說了一句話,她又嘲笑說,你看你說句話大家都尷尬了。

我無數次地想,朋友的定義是什麼,無外乎那幾個字:友直,友諒,友多聞。這幾個詞的排序一定是有意義的。一個朋友可以不是學霸,沒有那麼多見識,但我希望TA正直善良,可以體諒我的不容易。所謂「直」,是我做得不好、走了歪路可以直接跟我說,但不是直接評判。所謂「諒」,是能夠體諒朋友的不易,如果不能放下嫉妒、鄙視之類的情緒,不能體諒,也可以不發表評價,互相尊重是基本的交往準則。經歷過這些事後,我知道我們不是一類人,也不應該玷污「友情」兩個字。

@Olive 42歲 上海

我們六七歲就認識了,到現在三十多年友誼了。她結婚以後,我們的聯繫少了很多,結婚不是直接原因,她通過婚姻過得更好纔是。那個時候,我們都二十多歲,生活正在系統升級似的,一點點長出新的模樣。可她的婚姻來得有點快,而且房子、車子和就業也一併因爲婚姻解決了,我羨慕不已,也有點妒忌。所以當時藉口加班,沒有去參加她的婚禮。後來過了幾年,我們又恢復了很多聯繫,那時候我的職業發展很好,我們也都成熟了一些,才發現可以給予的相互支持多了,對彼此的欣賞也更多了。

@文文 33歲 山東

我和朋友是高中認識的,玩在一起的契機已經淡忘,印象很深的是那時候的矛盾心情,我是努力型選手,她是天才型選手。背書時,我總要花費很多課外時間,背很多遍,複習很多遍,最終可能只get到70%,但她只在課堂時間裏學習,就能把該背的記住,輕輕鬆鬆就讓我的努力顯得一文不值。她文采也極好,寫議論文,別人都用最常規的材料和例子,她總能從一些課外書裏找到更輕巧、更亮眼的表達,每次作文成績我都是43.算是平均水平,她都是接近滿分50.

後來,我們倆唸了不同學校的中文系,時常會交流一些虛幻的構想,彼此給對方當編輯。她的小說頻頻見報,正向着作家這個目標前進,而我投了很多作品,幾乎都沒中,我知道,我永遠也寫不出頭了。實話說,我真的嫉妒她,那種才氣,是努力抵達不了的東西。但我也離不開她,有她在,是一個鏡子,是一種鼓勵,我還知道自己曾經有夢想,是一個活着的人。

@芋頭 30+ 北京

這是關於一段友情分崩離析的故事。

13歲那年,我進入初中,在班級裏遇見了幾個關係很好的女生朋友。我們兩兩互爲同桌,自然就成爲了最親密的朋友。那時候,大家關係好到上廁所要手拉手,要去對方家裏過夜,中午喫飯也不分開,互相交換日記本,談所有隱祕的心事。16歲,我們非常神奇地進入了同一個高中,一起面對考學壓力,一起經歷初戀,那時候跟誰吵了架,都覺得天塌了。上了大學,大家散落在不同地方,但聯繫還是很緊密。我們幻想着, 認識20年、30年的時候,我們還要在一起。

分歧是在工作後發生的。我們終於進入了成人世界,開始有了自己的想法,這時候才發現,原來曾經的閨蜜之間是那麼不同。

每個人的心思都不一樣,因爲結婚時伴娘要不要包紅包,包多少紅包;面對閨蜜的crush,要不要保持社交距離;背什麼樣的包包、買什麼價位的化妝品、去哪裏旅行、找什麼樣的男朋友和工作……我們的金錢觀、消費觀、愛情觀都經歷了一場全面的洗禮。

前幾年,終於有人受不了,決定不再維繫,相互斷交了。後來,我們都是三三兩兩見面,再也沒有聚會過。我問過其中一個朋友,她說,越長大,越明白要讓自己感到舒服,要尊重自己的感受,不要忍受不健康的友情。聽到這些,除了一些遺憾,其實我是開心的,我們終於變成了更尊重自己的人。

從小,女生就被要求聽話、包容、溫柔、善解人意,不要斤斤計較,這種自我苛求,也被帶進了友誼當中。男生之間不高興了,罵幾句打一場好像就過去了,女生則是默默隱忍,忍不了了,才吵架絕交。所以很多女性友誼結束的時候,無論誰對誰錯,雙方都會受傷。

當然,我更明白了一個道理,上天賜予的,不如自己選擇的。小時候,常常以爲很多事情是天長地久,是一輩子,長大了,我才明白,自己選擇的友情更長久,也沒有什麼永遠和應該。人生,不就是越走,同路人越少的啊。

「等我再得知她的消息,竟然是訃告了」

步入中年,生活的殘酷逐漸顯露出來,疾病、意外和死亡開始成爲不可避免的話題,生離死別變得切近。

@吳曉荻 30歲 成都

30歲這年,我失去了最好的朋友,抗癌兩年後我還是失去了她。

@橙子 40歲 佛山

媽媽是一個讀過高中的農村婦女,有別於村裏其他家庭主婦,她不打牌、不八卦、不愛外出,在村裏是個特別的存在。後來村裏嫁進來一位阿姨,她們特別投緣,經常走動。後來媽媽得了癌症,阿姨在城裏打工回來看過她幾次,每次都塞點錢買點水果。媽媽說,這個阿姨心地善良,她願意和她交往。

媽媽去世後,阿姨給我發信息,說她失去了一個好朋友。

@綠綠 湖北武漢

外婆去世那天,突然來了一個同樣很消瘦的奶奶,見到外婆冰冷的身體時,她嚎啕大哭。但對這個人我一點印象都沒有,連媽媽都不知道是誰。

後來外婆的妹妹說這是外婆小時候最好的朋友。想來這麼多年外婆好像除了外公家的親戚、孃家的親戚外,和朋友幾乎再也沒有往來過。我不知道這是家庭的束縛還是生活軌跡造成的,但是不管如何,代入一下自己,會覺得又可悲又無奈,但是如果我走的那一天還能有兒時最好的玩伴來看我,我一定是去世得最開心的一個老太太!

@高女士 48歲 安徽蚌埠市

我的初中好友一共四個女生。我最先結婚生子,最早脫離了小團體,孩子上大學後,我又回到四人組。但因爲各自都有家庭,孩子都比我家的小,所以相聚不是太多。

三年前好友中一人患病,癌症晚期,我們重回年少時的狀態,頻繁見面聚在一起,非常開心地一起過生日,一起到各種網紅店喫飯,當時沒有想過會有生死離別的一天。2023.8.4那天,好友離開了我們,三缺一,四人的羣我不敢進去看往昔的聊天記錄,現在新的羣叫「小小羣」。

@麥嘜 36歲 北京

母親曾在高中時代有非常要好的同窗,在文理分班的時候,文科出衆的母親,受到家裏「好男學工,好女學醫」的壓力,選擇理科最終高考落榜,而她的同窗進入北大讀書,又和大學師長結緣,一起到了南方教書。到我高中畢業,那位阿姨回鄉探親的時候,不愛社交的母親會專門接待,兩人根本不需要「熱場」就迅速熱絡起來。

我和母親一起旅行,到那位阿姨的城市,她們在一個公園坐下,有說不完的話,從天亮說到天黑。後來母親說,那位阿姨已經有些輕度的認知障礙,母親很怕再與她見面,勾起傷感,再後來,她們沒有聯絡過。但每每談起這位阿姨,母親眼裏總是充滿感情。

@坦坦 38歲 青島

有一段時間,朋友因爲車禍受傷很嚴重,在ICU住了一個月,我們日常固定的見面戛然而止,讓我難以接受,不僅是擔心他的身體,也是對自己生活中生活習慣的戛然而止難過,沒有了傾訴的出口。

@小憶

最直接、也最深刻的就是一位朋友去世。她是個熱烈的人,熱情、健談,有想法也有行動力。對我來說,她似乎過於耀眼。我見證了她許許多多的新奇想法,卻始終跟她保持一些距離。我們本來是同城,因爲我的生活每況愈下,導致我不敢見她,怕她擔心,又怕她嫌棄我。這樣躲藏着直到我找到契機離開那座城市,我都沒有敢去見一面。等我再得知她的消息,竟然是訃告了……

@孟磊 38歲 北京

我和朋友在北漂15年間相互陪伴,她是我租房、買房、搬遷的第一批暖房客,也見證了我戀愛、失戀、結婚和生育。今年年初至今,我也見證了她確診癌症-化療-手術-放療-新生的全過程。現在見面的機會少了,但心裏永遠有她的位置。

「只要『哈哈哈哈哈』不停,我們的友情就不會停。」

當時間、距離、價值觀都成了問題,網絡仍然是維繫友情最後的那張「網」。甚至,不用面對面,還能獲得另一番鬆弛滋味。

@羊好喜 32歲 杭州

以前每天都會跟朋友聊微信,現在變成了互相之間的「互聯網巡迴犬」,只有看到好笑的內容時纔會互相分享,但也不深入聊,只是「哈哈」一下,進行很有剋制的對話。

@西西 31歲 北京

隱藏在網絡背後,我和閨蜜好像從未分開過。我和她是高中的上下鋪,高一的時候,我從北京轉學回到縣城,對身邊的一切都很陌生,有同學會嘲笑我的普通話,也有同學給我起外號叫「逆城市化」,那段時間我身邊都沒有朋友,每天都是一個人喫飯、一個人回宿舍、一個人去上課。後來是她先來和我聊天,陪在我身邊,還會在假期結束的時候,從家裏打包好飯菜帶給我,我們成爲了彼此最好的朋友。

高中畢業後,我們去不同的城市上學、生活,有了不同的軌跡和節奏,但我們從沒有切斷過聯繫,也沒有放下過對彼此的關心。她在網絡那邊陪伴我走過很多人生的轉變——從城市回到縣城,又從縣城考到城市;從一個肉乎乎的胖妹,減肥成了一個輕微肉乎乎的胖妹。一個印象很深刻的事情是,當我完全通過運動甩掉很多脂肪後,總有老同學會發來「問候」:你是不是喫減肥藥了?只有她會告訴我:「我知道你運動得很辛苦,別管她們,你很美。」

她是樊振東的鐵粉,見到相關的帖子,我一定會第一時間發給她,也曾經陪她跑來跑去看現場、追比賽。不久前的奧運會,我們開着視頻,隔着幾百裏的路程,一起看完了樊振東對戰張本智和的那場比賽,那個夜晚我們一起尖叫、一起揪心,甚至一起爲小胖的勝出落淚,比賽正火熱的時候,我還截了個視頻中的我們,後來發給她,上邊寫道:「觀小胖勝出合影」。這真是一張獨特的合影,比以往的自拍都要好。

@Aki 36歲 廣西

兩個閨蜜,一個是小學同學,在50公里外的十八線小縣城未婚未育,一個是初中同學,在數百公里之外的深圳已婚已育,娃11歲。我是在市裏工作,已婚已育,娃一歲半。很多年前,某個契機三人拉了羣,從此成爲姐妹,每天都會在羣裏分享開心的、不開心的,美食、旅遊、閱讀、穿搭、小鮮肉,無所不聊。單身的二姐喜歡追星,愛跑全國各地看演唱會,六邊形女戰士幺妹最近沉迷烘焙,做好的貝果第一時間寄給我們品嚐。在她的激勵下,我從產後120斤減到105斤。

從未感覺彼此距離有多遙遠,而且情緒價值都給對方拉滿,互相讚美彩虹屁是基本操作。

@Lucia 35歲 河北

打開我和閨蜜小L的聊天記錄,「哈哈哈哈哈哈」「哈哈哈哈X10086」是出現最多的內容。

去年,我在趕博士論文的時候,小L熱衷給我發諧音梗,她還給自己定了KPI,每天一個,連發倆月,她還真超額完成了。我知道,她是想逗我笑,想把我從枯燥沉悶的學術生活裏拽出來,哪怕只有那麼一分鐘。確實,她做到了,每次看到她發給我的內容,雖然很冷,但真的會放鬆一小陣兒,「哈哈哈哈哈」一下,所以,珍惜那些逗你樂的人吧!只要「哈哈哈哈哈」不停,我們的友情就不算停。

@八月 40歲 北京海淀

基本不會線下見面了,朋友現在都成了電子朋友,微信雲聊天,但是頻率不低,聊天的範圍也是五花八門,政治、軍事、職場、家庭、孩子、社會話題、容貌焦慮、身邊八卦。

雲聊天的方式挺好,少了路途的奔波,而且有時候當面可能聊不了很深刻,線上聊天大家都有一種莫名的鬆弛感。

「她們都真誠地對待對方,所以也被對方真誠地信賴着。」

一些堅實的友情故事,在生活裏長久地存在着。

@夏夏夏 34歲 湖北孝感

我已多年不在老家生活,卻希望給仍在老家的父母在當地購置一套房產。於是我經常拜託自己從高中時就要好的土著閨蜜,打聽房子的消息,最渴望的是可以和她成爲鄰居。她做完手術剛恢復一點,就去自家小區售樓部幫我要了好多張戶型圖和在售的一些房源視頻。我笑她考慮如此周全,與她平時的風格不太一樣,「你可以呀,夠正經」!她回覆「你的事啊」!

就在看到這句話的一瞬間,我就知道,這是我們將近20年的美好友誼。任時光搖擺,我們的距離幾百幾千公里,但是朋友就是朋友。

@宋火火 32歲 山東煙臺

我的媽媽沒有讀過什麼書,初中後好像就開始打工養家。中學時候有個女性好友,之前我並不知道,她也沒有特意提起。但是在她快要60歲的時候,媽媽突然說自己跟這個女性好友聯繫上了,之前已經斷聯四十多年了,我很詫異,我說你還有朋友?她興高采烈地說要去跟朋友約會,再次相逢讓她像少女一樣有雀躍的心情。

@星妤 37歲 北京

父親今年去世,五一回家辦葬禮。我是獨女,母親和小叔受了不小打擊,所有事基本我和小嬸在操持,我最好的朋友在連續出差之後第一時間飛到我老家,站在我的身旁幫我度過難關。還有我母親的3位好友,她們40幾年的友情從沒斷過,一起在街上抓過賊,互相接濟度過難關,幫忙張羅彼此父母的後事,幫忙照看孩子。我父親去世後的每天,她們都陪在我母親身邊,每個需要祭奠的「七」都去幫忙,隔三差五給我母親送喫的,約她出去玩,幫她度過最傷心的日子。

@鏡湖碎月 28歲 贛州

爸媽離婚以前,我從來不知道我媽有一個最好的閨蜜。離婚以後,她們倆像是粘在了一起,我把她叫作小姨,她真心當我媽的妹妹,閨蜜倆經常去玩去唱歌,還一起開店。脫離家庭之後,我媽的快樂真的很明顯。

@大C 39歲 北京

這個徵集發出後一小時,KEDO就截圖給我發了過來,說,咱倆友誼算長青吧?現在還存在吧?我說,對,若有若無,時隱時現。

KEDO此刻在澳洲,我們隔着一個大洋和三小時的時差,經常晚上我忙活完想跟她說點什麼的時候,她答,我得睡了,明天還得上班——對中年人來說,這句話屬於不想接受也必須接受的結束語,有着全然的正當性。於是,微信對話框上次結束的時間,在6月。

這就是我們交往的頻率,隔幾個月,聊上幾句。想到以前,也是經常見面的朋友,那時,我住在潘家園橋東,她在北工大讀研,我經常下樓跳上34路,晃悠幾站,就到她的學校,她帶我去一食堂二樓喫水煮魚,本來校內食堂就便宜,學生卡打折後價格更加友好,飽足後,我們就經過一條樹蔭小路,經過總有很多人打籃球的操場,到一路之隔的燕莎奧萊吹空調。我常講一些虛頭巴腦的事兒,而她談論追星和寫同人文,談不上多麼投機,奇妙的是總能平淡地延續下去。

那時,我有一些濃烈的朋友,談得很多,觀念和情緒時有激烈的碰撞,也因此,我一度對KEDO疑惑:這是一個好朋友嗎?爲什麼好像什麼都激不起她大的反應?

後來,她回西安讀博,而後結婚、生子,又舉家去了澳洲。到澳洲後,她打了一些零工,在中餐館刷盤子,超市收銀之類,後來,她找到了一份專業性工作,買了帶泳池的房子,父母公婆都過來一起照顧孩子,生活越來越像樣了——她跟我說,自己開始莫名其妙地喪。

這裏面當然有一些階層的種族的社會議題,但我們誰也沒有提那些,就是兩個個體,在微信上有一句沒一句地分享感受的碎片。一些碎片是不愉快的,但我們倆好像有一種默契,談話的結尾,總要拉到一個相對「正面」的地方,人到中年,學會的就是這種「不給別人尤其不給朋友添麻煩」的能力。

前年底,她回西安處理一些事情,我邀請她來北京,她終究沒有來,我們已經很多年沒有見了。但想起來,KEDO確是我的朋友,而且在漫長的時間裏——我們已經認識快20年了——愈發顯得珍貴。濃烈的朋友很多已經不再聯繫,淡淡的朋友,變成構建日常的空氣。

這次聊天,確認過我們的友情仍然存在後,KEDO說,好可惜都中年了,我還沒掙到足夠的錢養你,讓你宅在家裏寫小說。我說,你努力吧,我等你。這是十幾年前我們談過的話題,如今,它依然奏效,是個友誼的確證。談話就此終止,像此前很多次聊天一樣,我們又投入各自的瑣碎,但始終,保有對友誼的念想。

@阿魚 27歲

在看到這個話題的最後幾行時,我立刻就想起了媽媽。在我的印象裏,她有着幾個從高中時代就在一起的好朋友,算一算時間,快40年過去了,她們還是很要好,2020年春天自由後,有一段時間特別流行「去野餐」,她們也相約在了公園,都穿着裙子,野餐墊、酒和水果鋪好,還專門帶了氣球。那一年,我沒能很快返回工作,一直留在家裏,還給她們當過幾次攝影師和拎包小妹。

在我的印象中,她們的關係一直都是如此的好,直到最新一次在電話裏聊起這個,媽媽突然告訴我,她們中間也斷過很久。

聽她說,是在我們幾個孩子陸陸續續上高中、開始寄宿後,她們纔有空能繼續見面的。高中畢業後,幾個阿姨的人生軌跡並不相同,到了婚育的年齡,那一代女性還是紛紛都回歸了家庭。孩子開始上小學之後,媽媽們更拿不出來額外的精力再去維護友誼,只能靠電話和短信相互問候,有的時候忙起來了,也就忘了。

孩子們的離開,反倒成爲了媽媽們迴歸友情的契機。她說,雖然這麼多年過去,幾個人見了面,很神奇也沒有隔閡,好像這麼多年的時間只是前一晚我們在放學路口說了拜拜,後一天早上又見面了一樣。她們聊起子女、家庭,最後回到更多從自身出發的煩惱,女朋友們不會嫌棄這種瑣碎,一聊就是一下午。

聽到這裏,我有點羞愧,也有點慶幸在這些時刻,起碼她們的身邊都還有彼此。我問媽媽,在你看來,保持一輩子友誼的祕訣是什麼?她想了想說,常聯繫,常惦記。在看不到彼此的時刻,就多打電話問候,能見到了,也要更多、更久地見面。2018年,媽媽曾在朋友圈形容她們之間的聚會——「再過三十年,我們會是一羣時尚的老太太」,現在看來,我覺得她說的應該會實現。