作爲人,我是幸福的;作爲公民,我只有心灰絕望。

——雷蒙·阿隆

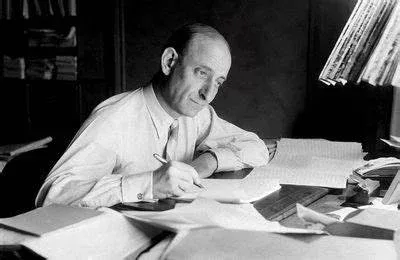

1905年3月14日,雷蒙·阿隆出生於巴黎一箇中層猶太裔家庭。1924年到1928年間,他在著名的巴黎高等師範學院攻讀哲學。1930年,阿隆來到德國,在科隆大學教書和學習。1933年,希特勒出任德國總理,阿隆在這一年離開柏林回到法國,任教於巴黎大學。

◎一個勇敢的戰士,一位清醒的學者

1939年9月1日,德軍入侵波蘭,法國向德國宣戰。阿隆決定入伍,與納粹抗爭到底。戰爭初期,他在法國空軍服役,後任《自由法國》雜誌主編。

戰後,左翼思潮席捲世界,阿隆繼續在巴黎大學教書。1955年,他撰寫了《知識分子的鴉片》這部名著,批判法國的左派知識分子,認爲他們思想僵化,對蘇聯的制度抱有不切實際的幻想。

對於納粹德國和蘇聯,阿隆比當時的其他知識分子看得都要透徹。他曾經的思想好友科耶夫爲了證明自己理念的現實意義,不惜支持滔天大罪的斯大林主義。他的昔日同窗好友薩特更是在二戰後積極投入左翼運動。

對此,阿隆冷眼旁觀一切,卻又感到無比痛心。在阿隆看來,人類的認識和實踐能力,無論如何高超,終有其不可逾越的限度。一個學者首要的職責,是講明事實、傳授知識,而不是編織和灌輸信仰。

阿隆坦言:“我相信,我始終站在善的一邊。我對希特勒沒有幻想,我對斯大林也沒有幻想。”

◎人類缺少雷蒙·阿隆這樣的思想者

大多數人在自己所處的時代,更多隻是看到世界的表象,而無法真正去理解生活的世界。

而阿隆這樣的思想者,卻在時代的洪流中逆流而上,哪怕不被人理解,哪怕在法國備受冷落,卻依然堅定地捍衛着法國人文精神的遺產,也是人類精神的共同遺產:理性與自由。

在雷蒙·阿隆生活的20世紀,這個世界上最缺的,就是這類既清醒又勇敢的思想者、行動者。阿隆爲自己提出了兩項任務:“儘可能誠實地理解我的時代,時刻不忘我的知識的侷限性。”

他通過寫作探討左派的意識形態現狀,及法國和世界上的知識分子的處境。他要讓知識分子們迴歸平凡務實的正道,也希望能讓他們免於在智識方面的混亂不清,正是這種混亂不清造成了許多智識上的“怪胎”。

半個世紀後,重讀阿隆,會爲其間的清醒與尖銳驚歎,因爲,阿隆的預言正在一一實現。阿隆的著作擦亮了一代審慎的學人的眼睛,亨利·基辛格說:“沒有雷蒙·阿隆,世界將感到更孤獨,而且更空虛。”

◎一位獨行的騎士,擁有超越時代的洞見

阿隆幾乎經歷了20世紀最爲重大的歷史事件:希特勒崛起、法國人民陣線、慕尼黑事件、二戰爆發、歐洲聯合、美蘇冷戰、非殖民地化、戴高樂主義、五月風暴、越南戰爭、左翼聯盟等。

在那時,全世界都未看清納粹及烏託邦思想的真面目,而他已然意識到“狂風暴雨即將襲擊整個世界”。阿隆基於權力和體系提出了一個綜合性的概念框架。

在對理論、歷史、社會學三個範疇的透徹思考的基礎上,阿隆進入對人類行爲學的分析。他探索了有關治國方略的持久問題,闡明瞭一個不同於馬基雅維利“幽暗”觀點,也不同於理想主義者充滿樂觀情緒的規範的國際關係理論。

阿隆汲取了歐洲文明的主要精華,並在原有的自由維度上添磚加瓦,他對“意識形態”和“烏託邦”的洞見,直至今天依然具有超時代的先見之明。