中國有句古話叫“富不過三代”,在中國古代的社會裏,此話是相當具有現實意義的。如果單純只是富,那麼在古代大概率就是官府重點盤剝打擊對象,各種苛捐雜稅肯定少不了你的,而如果這樣的富是經商得來,那就更有打擊的理由。

中國古代朝代更替,而重農抑商的基本盤卻一直沒變,不論這江山姓劉,姓李還是姓愛新覺羅,變着花樣擠兌盤剝商人那都是基本國策,商人雖能暫時積累財富,但沒官位的話,朝廷想讓商人破產敗家有無數種辦法。沒有功名傍身,性命和財產就朝不保夕,如此體制之下,古人無論如何都要擠進體制,尤其是考科舉。

雖然考上科舉之後不意味着馬上就能有官做,但這意味着家族在當地已經成了人上人,用正式的稱呼是“縉紳”,或者“士紳”,可以稱得上是詩書傳家的望族了。如果加上了功名,這樣的望族能不能一直興盛下去呢?答案也是很難,甚至幾乎不可能。

倘若究其根本,那就是望族們背靠權力,都不用做什麼就可以獲得巨大的財富,並且魚肉鄉裏,表面上看他們在地方上地位崇高,但縉紳們和地方緊張的關係隨時都有脆斷的風險,而這樣的關係破裂往往是非常隨機的過程,其結果就是縉紳們要麼身敗,要麼名裂。此種情況之下,“富不過三代”就是一個很自然的結果。今天講兩個晚明江南的故事來印證一下。

在講故事之前,先要講講縉紳爲啥啥都不用做,財富就可以向他們走來。假如你在古代中舉,都不用進士,哪怕僅僅是考中舉人,就意味着鯉魚跳龍門,從此告別平民階層。

舉人理論上講是可以做官的,比如海瑞只是一個舉人,一開始在福建南平做的教諭,也就是縣教育局長,從此邁入官場。比起官職,更重要的是實打實的好處,按照大明的規定,舉人可以擺脫沉重的徭役賦稅,考慮到大明朝的賦稅表面看並不高,但實際上基層各種攤派徭役足以讓人傾家蕩產,就不難理解免除賦稅徭役意味着什麼。

除此之外,舉人在當地官場上可以和縣令平起平坐,舉人拜訪縣令縣令是不能逐客的,而在縣裏倘若真有什麼官司,對於普通老百姓而言那是“衙門口朝南開,有理無錢莫進來”,但舉人就不一樣了,他不但能跟縣太爺說上話,甚至他的意見對於斷案有着相當的分量。

簡而言之,舉人就是地方上的人上人天龍人,所以說古代小說裏那個範進中舉之後爲什麼瘋,大家也就理解了。舉人都可以如此,若是得中進士,甚至能進翰林,那更是了不得。在大明朝,科舉風氣最發達的江南地區恰恰也是賦稅最重的地區,也是官府盤剝最厲害的地方,所以一家人有錢財都不算什麼,唯有考中功名,舉人保底,這才能算成功上岸。

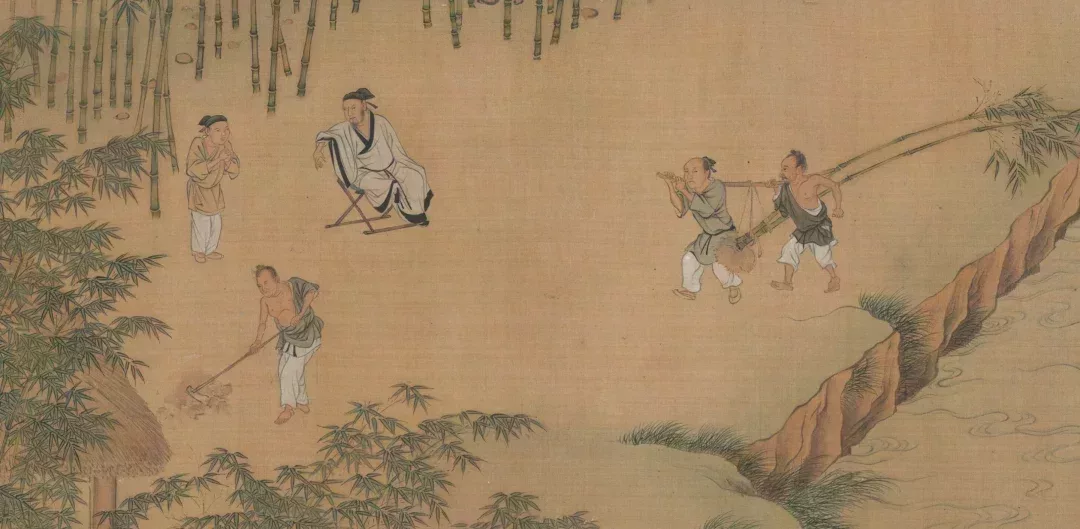

有了這樣的身份,都不用縉紳家裏主動動手,財富就會滾滾而來。比如說有不少人會選擇“僞寄”自己的田產給到有功名的望族,畢竟沉重的賦稅已經成了不少人無法承受之重,但望族不一樣,他們的田產是可以不交稅的。這麼一來,望族們想不積攢田產都難。當然在這個過程中有多少強買強賣,那就不足爲外人道也。

嘉靖末年的內閣首輔徐階在北京風評很好,但他在老家松江華亭的家族卻通過這樣的辦法佔據良田六萬餘畝。再比如奴婢問題,明朝開國之時朱元璋嚴禁蓄奴,但到了晚明的江南,縉紳們畜養奴婢卻是非常普遍,具體做法是跟這奴婢家裏訂立賣身契,這契約裏寫明某某某甘願到某某人家當乾兒子,乾女兒,交銀子拿人之後這些“乾兒子”,“乾女兒”就成了名正言順的奴僕,堂而皇之地爲乾爹肝腦塗地。

對於奴婢家人來說,如此買賣也算是走投無路之下的選擇,就這樣,縉紳不必動手,只是功名的牌子往這裏一放,田產奴婢乾兒子乾女兒什麼都有了,再加上縉紳在當地有權有勢,出什麼事都可以讓官府給壓下來,看上去他們的生活是高枕無憂的。

但真實的情況不是如此。縉紳們在獲得財富和權勢的過程中得罪鄉民那是一定的,而鄉民雖然平時對這些縉紳敢怒不敢言,但只要有機會,這樣的怒火一定會找機會爆發,到時候倒黴的就是縉紳和他們的家人。

比如說董其昌,此君是晚明著名的書畫大家,在科舉上也是順風順水,萬曆十七年考中二甲第一名,進翰林院,此後的官宦生涯也是大體順順利利,自然在老家過上了標準的縉紳生活,田宅無算,奴婢成羣。萬曆四十四年,他的家奴陳明跟當地陸家搶一名婢女綠英,引發了一系列矛盾,本來這事兒董家算是佔理,但陳明在爭搶過程中不依不饒,強砸房門進入陸家要人,引起了衆人憤怒,更有人開始編排董其昌的淫詞豔曲,說這綠英乃是跟董其昌有着不正當男女關係,董其昌一把年紀還好色,真是老臉都不要了。

認真說起來,這淫詞豔曲當然充滿了誇張和詆譭,而董其昌的兒子董祖常得知此事也是不依不饒,仗着自己的權勢還真的找到了這些淫詞豔曲的始作俑者,不是別人,乃是和他們有姻親關係的范家和馮家。董家隨後親自帶人上門去鬧,范家公子和馮家家母因此而死,這一下子激起了民憤,兒童婦女競相傳播“若要柴米強,先殺董其昌”的民謠,接下來就是“民抄董宦”一案,來自今天上海,青浦和金山的兩百多人聚攏在董其昌家宅前,把他的兩百餘間宅院一把火都燒成了白地,而董其昌本人因爲自己在蘇州而僅以身免。

雖然事後董其昌窮追猛打,表示這看似民變,背後一定有壞人指使,狠狠辦了幾人,掙回了一些面子,但自己在當地的財富和威望也就化爲烏有。

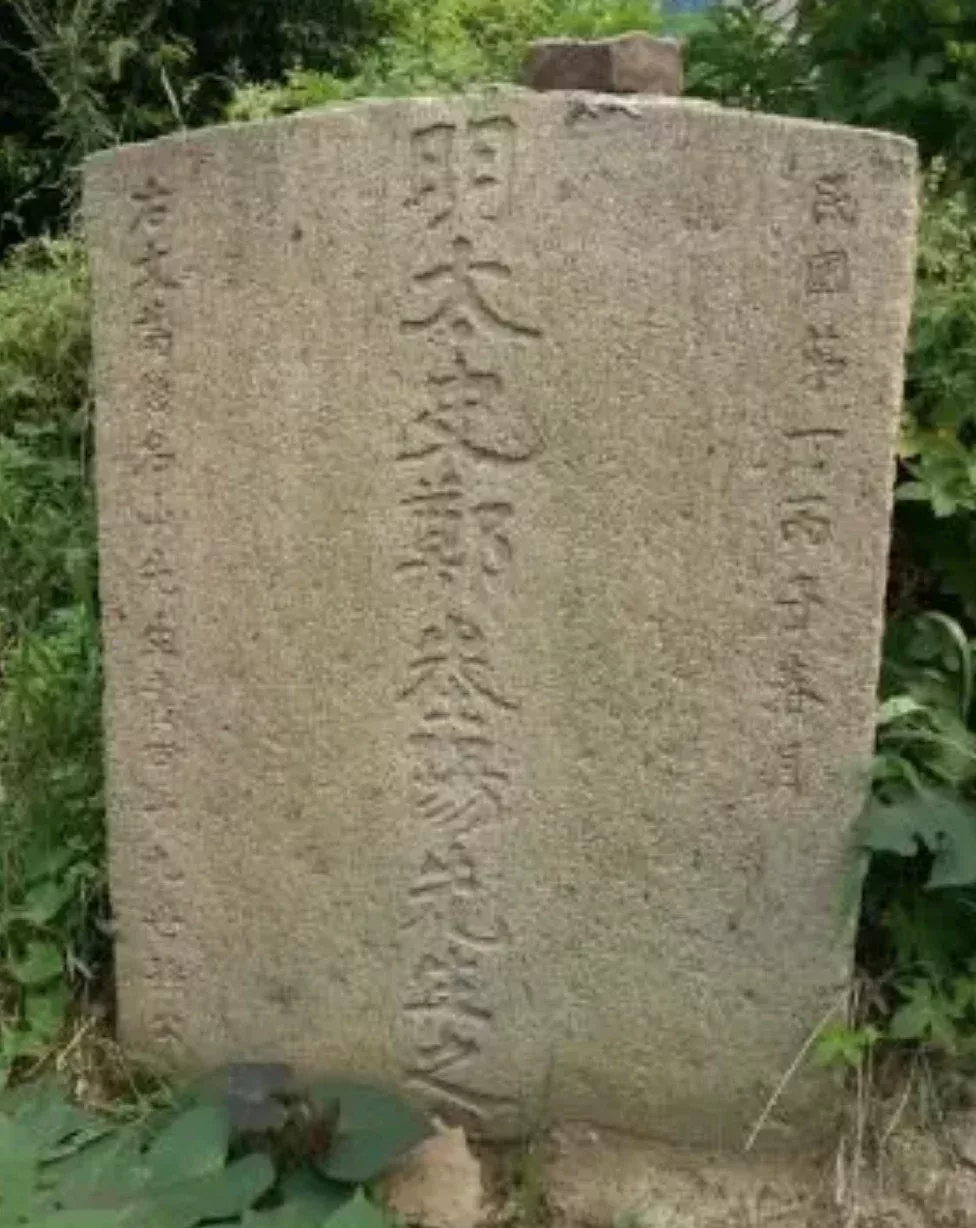

董其昌這個案例深刻地詮釋了縉紳在當地激起民怨的下場,而有時候如此民怨跟朝廷的內鬥一結合,讓縉紳家破人亡也不是不可以,其典型名爲鄭鄤,此君爲常州武進橫林人士,本來擁有大好前程,卻在天啓初年因爲上書皇帝勸他“遠離內宦”而遭到罷黜。等到天啓駕崩,魏忠賢倒臺,鄭鄤又因爲父喪母喪在家丁憂不能上班。崇禎八年丁憂結束之後,鄭鄤得到起復進京,跟當時的內閣首輔溫體仁聊天,聊着聊着,鄭鄤傳統士大夫的勁兒就開始上來了,開始妄議朝政。

溫體仁表面上是客客氣氣,但心底是非常厭惡的,畢竟他要大權獨攬,豈容這麼個後生說三道四,本來他也就只是想着把他趕走,但此時鄭鄤族人禮部尚書吳宗達也對他落井下石,說這鄭鄤“惑父出家”,還杖打其母。在大明朝這種極端強調以孝治天下的時代,如此罪過是要凌遲的,那溫體仁也就把鄭鄤捉去了監獄。刑部後來審這個案子,表示所有鄭鄤的罪過都只是道聽途說,可信度不足,只要能找到常州籍人士證明鄭鄤清白,他就是無罪的。

可問題在於,鄭家在常州魚肉鄉裏,聲名狼藉,甚至多少年之後逃難到南方的錦衣衛在當地還都聽到鄭家的惡行,這其中,鄭鄤本人也參與了不少,畢竟他在鄉里居住了十餘年。所以消息傳出,不但在京的常州籍官員無一人出言相救,甚至還落井下石。而關鍵時刻,鄭鄤的族弟也出來指認,說控告鄭鄤的說法都是真的,這可謂是“衆口鑠金,積毀銷骨”。

最終這個案子崇禎皇帝親自批示的結果就是凌遲。在整個大明朝,被凌遲處死的人屈指可數,整個崇禎朝就倆,一個袁崇煥,還有一個就是鄭鄤。這個案子鄭鄤是不是冤屈,當然可以討論,但鄭家在常州聲名狼藉,卻是在關鍵時刻把鄭鄤推向不歸路的關鍵因素。

講這幾個故事,諸位也許就明白爲啥即使是有了功名的縉紳之家,在晚明江南的氛圍裏也大抵“富不過三代”了。他們的財富和名望,說是巧取豪奪也好,說是鄉民自願奉獻也罷,說到底也還是依附於大明朝的這一套極端皇權和不擇手段的汲取機制上的。

這一套機制本來就在把鄉民逼上絕路,所以縉紳們再想進步,也只不過是加深自己和鄉民的對立,如此一來一個微小的事件就都可能成爲大規模衝突的導火索。所以說這晚明江南的士紳看上去體面風光,其生活還是危機四伏,根子就在於他們依附的朝廷實在是要把民衆往火坑裏推。

而真到了後來,這樣的朝廷和汲取體制終於不能持續,大明朝也迎來了最終的滅亡,此時此刻,不但周遭的鄉民要把自己生吞活剝,甚至那些寫了賣身契給自己當乾兒子乾女兒的奴婢也不安分了,包括徐霞客族人在內的多少縉紳因此而滅族,實在是可悲可嘆,到最後,也就應了孔尚任《桃花扇》最終的那幾句話,“眼見他起高樓,眼見他宴賓客,眼見他樓塌了”。如此情況,想要詩書傳家,擺脫“富不過三代”的宿命,屬實想多了。