一轉眼,2024年已過去三分之二。如今我們常常覺得時間很不夠用、總是很忙,生活節奏逐漸加快,世界也在不斷加速。短視頻越來越短,就連旅行也誕生出了一種爭分奪秒的“特種兵式旅遊”。

我們對於時間的追逐,大多出於社會期待,人類從事高效、高價值的生產,才能讓世界的生產體系運轉。除此之外,不斷進化的技術也塑造了我們對於時間的感知。

在各種技術把我們的時間切碎、要同時管理多個時間線的前提下,我們的生活變得多線程,失去了應有的節律。

在加速運作的社會,如何才能迴歸“慢生活”呢?或許,可以先從“守護無聊”做起。

01. 時間加速了,我們丟掉的是什麼?

當下的很多內容產品都需要快、抓眼球、節奏更緊湊,比如一些短視頻只有1分鐘、30秒甚至15秒。

這種快節奏的內容生產,與用戶行爲是互相加強的,人們習慣了越來越快的內容,也就越來越急躁,越來越傾向於短而快的內容;而這種急躁的傾向,又會讓視頻平臺的算法去選擇更短、更急的視頻。

一些視頻網站的功能,也在鼓勵這種壓縮時間的消費行爲,比如觀看時可選擇1.5倍速、2倍速等等。還有一些視頻會在進度條標註出用戶觀看的頻次,即哪些段落更多人在看,幫助用戶更快地拉到所謂的關鍵部分。

但這種進度條的設計,一開始是用在色情網站上的,用戶會急不可耐地搜尋最刺激的部分以釋放自己,但如今這項設置卻被應用到了幾乎所有視頻網站中。

網上的信息過多,我們又過於急迫地去攝取,這也促成了這種視頻模式的流行。比如很多人會觀看那些“幾分鐘帶你看完150集電視劇”的短視頻,這類視頻的解說特別搞笑,直來直去的表達也能夠踩到人的爽點。

近幾年流行的短劇,也使用了直來直去的套路。短劇的設置,是要想盡辦法讓人在懸疑情節處充值,然後得以解釋懸疑、體驗劇情反轉。人們的急躁,被利用成爲了價值生產的一環。

日本藝術家稻田豐史在《倍速社會》這本書中,從一個創造者的角度解讀了當下的這些現象。他認爲,人們現在只想“知道”內容,而不是去看、去欣賞、去體驗內容。這種對目的性和效率的追求,和技術手段一起,扭曲了我們對於時間和空間的感知。

對內容的加速消費習慣,也會讓我們對生活中流逝的時間失去耐心。網絡上的下廚視頻,幾秒鐘一個鏡頭,讓做飯看起來很簡單。

但這和廚房裏的真實體驗是完全不同的,那些在短視頻裏省去的動作,比如準備食材調料,觀察食物變化,調整溫度等,實際上是非常關鍵的步驟。

所以,這種快節奏的、加速的內容消費,可能會忽略體驗當中比較重要的部分,而我們去感知這些部分的能力,也可能因此而受到影響。

02. 技術所扭曲的,也是對於速度的追求

對於效率的追求,對於速度的崇拜,造成了我們當下的一種繁忙的文化,這種追求也通過技術的手段,改變了我們和其他人之間的關係。

如今,外賣員在算法的驅動之下常常會超速行駛,這威脅到他們自身以及行人的安全,但平臺作爲實際上的僱主,則撇清了責任。

這其中有一個耐人尋味的技術安排,就是送餐的速度。這一關鍵指標通過算法,與外賣員的收入及工作派發直接掛鉤。而在用戶端,“有沒有很快地送到”也成爲用戶對外賣員評價的重要指標。

所有的技術安排,都彷彿是在滿足我們越來越急的需求。比如東西是不是在做了,外賣員是不是在取餐路上了,取到了餐還有多久到達,我們也會非常煩躁地一次一次去看還有多久送達。

但除了飢餓至極或趕急事的情況,大部分時候,與其說我們是真的着急,不如說是技術平臺給予了我們一種快速的期待,平臺的評價機制也給了我們通過速度評判服務質量的機會。

我們原本對於速度的模糊的追求,被技術給精確地量化以及放大了。我們習慣了去知道、去期待,忽然而至的未知和空白,就給了我們焦躁和不安。

而我們平常是怎麼去填滿這種未知和空白的呢?很多人會無時無刻不把耳機戴着,戴耳機已成爲一種預設,它讓我們可以隨時隨地沉浸在自己的世界裏,甚至不聽點什麼,好像就無法在一個時間自然流動的空間裏待着。

耳機的發明確實非常方便,但它也促成了我們與周圍環境的割裂。周圍世界的時間流動,和我們自己的時間線是不相關的。只有必須要和身邊的人和事發生互動時,比如點餐和收銀,我們纔會打開收聽模式。

還有一個例子,有一種名爲“泡麪番”的短視頻,這些幾分鐘甚至十幾分鐘的節目,以簡單的娛樂爲主,比如真人秀和綜藝節目,它們的存在更多是爲了“打發時間”。但有趣的是,常常面都泡好了,我們卻還沒有挑選好節目。

這些技術將我們所在的時間和空間,與其它時間線交合,而其它的、非當下的時間和空間,也會搶奪我們所在的時間和空間,甚至有些時候,線上的時間線對我們來說會更加重要。

03. 守護無聊,重建對時間的感知

各種各樣的技術手段,就像是一箇中介。我們通過它們感知時間和認知時間,而這種感知,也反映了我們的社會文化,以及和技術手段所共同塑造的這種對時間的體感。

在崇尚效率和生產力的文化下,我們的時間被不斷加速。各種各樣的通信工具、日程管理軟件,甚至藍牙耳機和自拍杆,讓我們同時處於多個時間線下,人們的時間被切碎了,由此帶來了不安和焦躁。

有時我們想更精確地管理時間、做計劃,但這種安排沒辦法抵消多線程帶來的混亂感,我們需要考慮的東西只會越來越多。而對於習慣於變化的人而言,需要計劃的緊迫感,以及需要攝入信息、需要完成任務的緊迫感,會讓TA感覺更加焦慮。

從地點和空間上,我們好像更“靈活”了。但技術的想象,其實是缺乏靈活性的,是線性流逝的。每一分每一秒都有着相同的價值,需要去安排和利用,否則那種多餘的時間是被“浪費”的,那種趕時間的預設並沒有消失。

這種線性的預設,和當下生活狀態的非線性之間,有着根本的衝突。人們對於時間的使用,有悠閒的時候,有需要高效的時候,也有不用去追逐的時候。

而大部分的技術設計,都不是爲這種模式而服務的。有時候我們必須要有意地從技術的安排裏面擺脫出來,才能迴歸到自然的節奏之下。

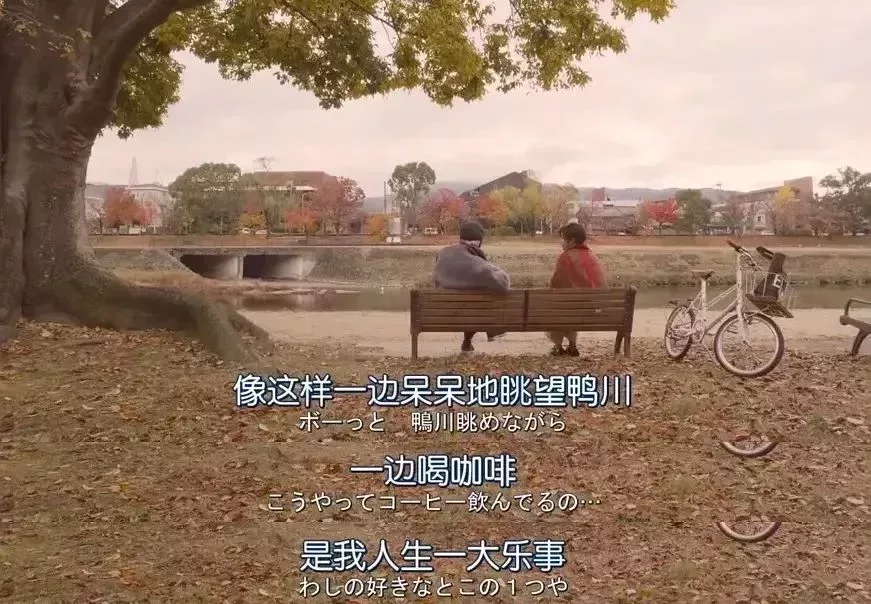

比如,一個人坐在廣場上,有三個小時的空餘時間。如果TA生活在技術的框架下,TA會在三個小時裏聽歌、追很多播客、刷短視頻。也因此,TA在這三個小時裏其實沒有在“空餘”,TA在利用這三個小時生產價值,或者被技術系統榨取注意力的價值。

但沒有被技術控制的人,可能在發呆、欣賞風景、與同伴或寵物玩耍。這些東西都是自然流逝的、自發產生的,不是被人安排的。很多人會覺得無聊,但這種認爲它無聊的空虛感,可能也是被構建出來的。

這個需要我們去消費、去生產價值的社會,通過技術灌輸給我們很多需求,如果不去滿足它,我們就會覺得焦躁。所以相反地,我們更要去守護那種自然流逝的時間,去迴歸身處當下的體驗。

無聊是有好處的,是對屬於自己的空間的一種守護,也給了自己很多注意周邊、注意身體感受、甚至去思考自身的機會。很多時候,什麼都不做,任由頭腦裏的思緒碎片飄動,反而會意外形成一些思路,一些形狀,這些恰恰就是原創性、創造性思維的起始。

艾奧瓦大學的神經科學教授南希·安德里亞森(Nancy C. Andreasen)在研究精神疾病的時候意外地發現,那些所謂“創造力”的大腦活動,往往發生在大腦沒有主動運轉或者放空的時候。

大腦的任務停止下來之後,一些處於深層的、無意識的部分開始運轉,製造聯繫,而很多新的想法和感受,都是在這個過程中產生的。所以在無聊時發呆,讓大腦不去接受過量的刺激,這種待機狀態的大腦,反而是活躍的、健康的。

從更大的層面上面來說,儘管我們不能放棄社會時間,不能完全擺脫依靠技術的計劃,我們也可以在有限的空間和時間裏,去守護一種偶然性和自發性。