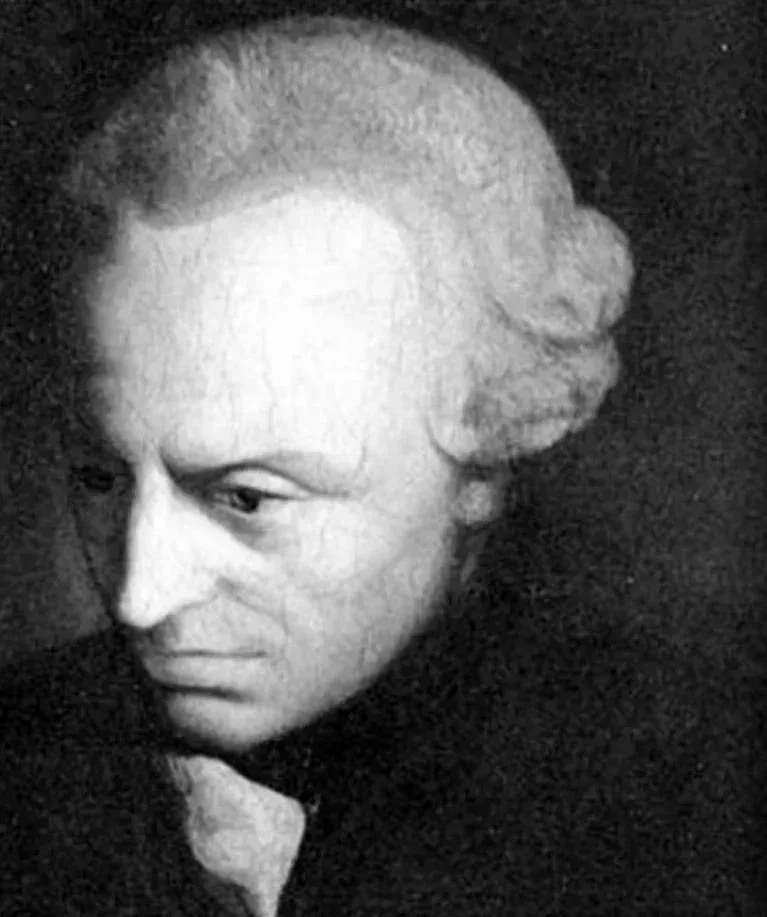

思想史上曾經有過數不清的巨擘,真正影響文明的,其實並不多。如果在他們中間再做篩選,康德的名字一定不會少,甚至名列榜首,也無不妥。

康德的偉大,不僅在於,他開啓了哲學認識論的轉向,造就了一場“哥白尼式革命”;也不僅在於,他是哲學史上的蓄水池、里程碑式大家。之前的哲學都流向了康德,之後的哲學都從康德流出;更在於,在一個理性被質疑、自由衰敗、道德虛無的時代,他毅然扛起了捍衛三者的大旗,肯定了人的尊嚴與價值。

無論是康德身處的18世紀啓蒙時代,還是價值混亂的當下,閱讀康德,就是在追問“人是什麼”這一永恆主題。

一、捍衛理性

亞裏士多德說,人是理性的動物。和其他生命相比,人因理性而高貴、強大。文明史,特別是自啓蒙運動以來,理性真正讓人類成爲了萬物靈長、地球主宰。

然而,無論在啓蒙時代,還是當今社會。大部分人對理性都陷入了兩種極端:一種是理性至上,棄絕直覺和感情,把人與世界視爲純粹的理性計算;一種則是反智主義,對理性嗤之以鼻,拔高感性和迷信的價值,陷入無知無畏的懷疑主義深淵。

正是在這個理性遭遇雙重危機的時代。康德用一本皇皇鉅著《純粹理性批判》,第一個全面、系統審視了人類的理性。

一方面,他認爲人一定是理性的。因爲我們感知到的世界,實際上是被我們的先天認知形式、認知範疇加工過的世界。比如空間、時間、因果、數學,他們之所以必然存在,是因爲我們的認知就這樣處理世界。所以人存在理性,是毫無疑問的,自然科學、數學、形而上學的正確性,是無疑的。

一方面,他又看到了理性的邊界。比如認知形式加工前的“物自體”世界,理性無從知曉;當人試圖用理性思考上帝、本質、邏輯、自由等問題的時候,就會陷入左右都對的“二律背反”。所以理性應該在該停止的地方,就停止。

這就是康德開啓的哥白尼認識論革命。他重置了客觀世界與人類認識的前後關係,把世界放入了“理性”的框架中。從此不再有“主體是否能夠通過理性認識客體“這樣無意義的討論。

康德既捍衛了理性的價值,又爲理性劃定了邊界。無論是對思想史,而是對現代人的認知升級,這種對理性“批判”,都價值深遠。

二、捍衛自由

如果給現代文明只尋找一個價值根基,非“自由”莫屬。沒有自由,一切其他價值都失去根基;傷害自由,就是傷害一切。

然而,科學主義、虛無主義大行其道的當下,“人沒有自由意志”的呼聲越來越高。在現代,腦神經科學、心理學正在把“自由”消解爲物質運動、神經元鏈接;而即便在啓蒙時代,反自由、反啓蒙的聲音也不絕於耳。

正是在這個自由遭遇危機的時刻,康德用另一部皇皇鉅著《實踐理性批判》捍衛了自由。康德認爲,自然法則統領下的自然世界,一切都是普遍必然的,比如生老病死、物理定律、科學法則,這些是自然規律,沒有人可以逃避。

然而實踐生活領域,所有事情,人都有選擇的可能。人可以選擇自律的生活,也可以選擇不自律的生活;人可以選擇道德的生活,也可以選擇不道德的生活。在思考領域,更是如此,人可以自由思考不存在的事物,比如金山;也可以思考矛盾的事情,比如白的黑;也可以思考隨意拼湊的事情,比如龍和天馬。

所以說,人一定是自由的。如果說,裴多菲是用“生命誠可貴,愛情價更高;若爲自由故,兩者皆可拋!”這樣動人的詩歌謳歌自由;康德則是用厚重的哲學鉅著,爲自由正名。捍衛自由,就是捍衛人性與尊嚴。

三、捍衛道德

沒有哪個時代像今天一樣,道德觀如此混亂。虛無主義者認爲,一切道德都是僞善;相對主義者,消解了一切道德確定性,認爲什麼價值主張都正確;科學主義者,將道德視爲演化的工具,道德只是輔助生存的工具。

事實上,不僅當下如此,以“理性”的名義打倒宗教、消解道德的理論,早在啓蒙時代也氾濫成災。正是在這樣一個道德危機的時代。在《實踐理性批判》中,康德進一步捍衛了道德。

他認爲,人既然是自由的,是萬物的靈長,就必然應該選擇道德生活;否則人就成爲了只能遵循自然法則的動植物,乃至無生命物的物品。人既然是理性的,是可以思考的生靈,就應該充分運用自己的理性,去建構道德法則,否則就是放棄了“人之爲人”的特殊性。

爲此,康德提出了著名的“道德律令”,建構了一套完整清晰的道德法則——

第一,普遍性法則。道德準則必然適用於所有人,比如不可偷盜,不能只適應於某些人,而應適應於所有人;

第二,人是目的,不是手段。比如不可殺人,不是因爲殺人帶來不好的結果,而是人自身就寶貴;

第三,自律而非他律,道德法則不是被動接受的,而是主動承擔的。比如不可說謊,不是建立在別人要求,而是自我要求。

這就是康德的全新的道德體系——“義務論倫理學”。

“義務論”不僅和“目的論”“德性論”構成了三大倫理範式;更肯定捍衛了人的尊嚴、主體能動性,讓道德不再是純粹的宗教、傳統律令,而是自我反思建構的法則。

自由即自律、要自律不要他律,從此成爲了人類寶貴的精神財富。抽象,道德綁架

有人說,康德的所有思想,可以分成三類——“我能知道什麼?”“我應當做什麼?”“我可以希望什麼?”,但其實,最終指向的只有一個——“人是什麼”。

此外,康德的第三部皇皇鉅著《判斷力批判》,還開啓了一場美學革命。他對美感“四個契機”的闡釋,——“無概念,而具有普遍性”“無功利,而生愉悅”“無目的,而和目的”“共同感”,已經成爲現代人思考藝術與美的必備。

所以說,康德的書雖已晦澀難懂著稱,但康德離我們並不遙遠,他關注的是我們的生活世界,以及其中的人、人性與人生。

康德的一生,其實也是踐行理性、自由、道德的一生。他從小體弱多病,卻因爲堅守一個頑強的使命,過着極度遵守時間的規律生活,從而使自己能夠活到80歲,來完成自己哲學體系的構建。他說:我已選擇了一條路,將要終身實行;我要繼續我的事業,任何事都不能加以阻擋。

康德的墓碑上,刻着他自己所寫,每一個人讀之,都肅然起敬的話:“有兩種東西,我對它們的思考越是深沉和持久,它們在我心靈中喚起的驚奇和敬畏就會日新月異,不斷增長,這就是頭上的星空,以及心中的道德律令。”