葛劍雄教授曾任復旦大學中國歷史地理研究所長、復旦大學歷史地理研究中心主任,復旦大學圖書館館長,十一屆、十二屆全國政協委員會常務委員。上海市人民政府決策諮詢特聘專家,中央文史研究館館員。

葛劍雄:這一次的講座我沒有用PPT,並不是因爲懶,而是因爲PPT是現成的,是銘記於心的。因爲我發現過多地依靠這些,實際上不利於大家邊聽邊思考,如果今天所講的內容聽不懂,當場提問豈不更好。

所以今天的講座就直接這麼講。在講座之前,南翔書苑找我定個題目,我就提了“歷史大勢和歷史智慧”,那麼歷史大勢我們以前都講:什麼歷史潮流不可抵擋,歷史怎麼樣怎麼樣。你不要以爲歷史一直是這樣,順着這個潮流走下去。我們講歷史,無論是中國的、世界的,無論是通史、專門史,從長時段來看它實際上它有一個趨勢,也不是始終平穩發展。

比如現在老是講歷史週期,什麼叫週期呢?週期是有規則,歷史不是說是週期的,對吧?比如說氣候,西方認爲存在一個所謂羅馬週期,是1500年,那麼這個週期必須有差不多的規律。但是在具體一個時段並不表現出來,你說一個1500年週期,就是100年的週期內,那麼是不是它一定完全是符合這個規律的?

還有歷史上的一些因素,我們叫它必然,或者還有一些因素叫偶然。有的時候一個偶然的因素,它可以使歷史發生變化,但是有的人就認爲,這個因素下一次肯定也是這樣,實際並不如此。因爲偶然因素要有很多其他方面的條件,這樣纔能夠影響歷史。比如說一個偉人過世了,跟一個普通的過世一樣嗎?對吧。最近大家都(在說)水災什麼,如果同樣的水災發生在(不同的)時候,對吧?都不同的。

所以我們現在講歷史的大勢,一般情況,我認爲是需要把這其中一些必然的因素考慮進去,它已經產生了相應的結果,所以需要關注這一方面,也不能說阻礙大勢,在這中間我們講一些特殊的時段、一些特殊的事件、甚至特殊的人來說明大勢。

但是這個大勢我自己覺得我的本領只能夠講某一段,不像有些人可以把古今的大勢都講清楚,甚至有些人還可以預測未來,我可以告訴大家,到目前爲止,人類歷史上還沒有出現過一個真正能夠預測未來的。以前有一些“某某預言”,這些預言都是在事後講的。你有本事事先公佈嗎?沒有。我到現在沒有過,有的不能說是預言。比如現在有人說,人類將來總會碰到一個大的轉折,這種話確實不會錯,你說我這麼等了100年,總有,對吧?就像中國的老話:”善有善報,惡有報“,那麼有人說:”我怎麼沒有報呢?”,後面再補充一下:“不是不報,時候未到,時候一到,一切都報”。如果你還不相信,“陽間不報,陰間報,今生不報,來世報”,你說還有什麼?對不對?

所以爲什麼有些宗教講信仰,而且所有宗教信仰的都是神,因爲人沒有真正的預言家或者預測得有多準的。因爲未來,不要說今天,即便在古代,工業化以前,特別在某一階段,它的發展是以前沒有先例,你怎麼預測呢?那麼爲什麼宗教用神呢,因爲神不用講事實,神是講觀念,講信仰的。

就像我剛纔講的,“不是不報,時候未到,陽間不報,陰間報。”它是上帝的,而上帝永遠正確的,不會犯錯誤的。你說碰到什麼事情沒有應驗,那是因爲出現了,你們認爲,你自己考慮什麼因素,但是我們講歷史那是兩回事。有些人可能還反駁,你看某某教授他講了什麼事情發生了,我告訴你這些是巧合,我們講預言,那還是要上概率的,對吧?

比如我們天氣預報進步了,那麼是概率,比如我正確率達到百分之多少,如果單獨一兩個,你問我明天要下雨嗎,下雨,明天真的下了,你看我靈吧,你能跟我講一天,能講他10天8天嗎,對不對?所以我們學歷史也好,研究歷史也好,要知道自己一件事:哪怕我們整個人類所具有有限的能力,不要妄圖去解決一個什麼古代人沒有解決的,或者對未來什麼東西,這種用不到。

爲什麼歷史的觀念可以來解釋長時段呢?或者馬克思對吧。但這實際上已經不是單純的歷史,這是歷史哲學,或者我們叫做歷史觀,因爲觀念,所以人文。信仰都屬於人文,人文沒有標準答案,人文也不需要有證據,人文的最高境界是信仰,信仰不需要證據。而且一切都可以得到解決,你用不着太焦慮,所以這兩者我們把它區別開來。

那麼什麼是歷史智慧?有陣子大家對這類講歷史的話題很關注,也非常火熱,聽的人也說水平高,其實他不知道那些歷史事實中間複雜的情節,什麼宮鬥,什麼計謀,首先他是不是真的歷史?有根據嗎?都是待考證的。最近這些年不是流行“陰謀論”嗎,“陰謀論”很簡單,陰謀論是不要證據的,你說證據呢?陰謀怎麼會有證據讓你知道?你說這有意義嗎?你隨意去解釋好了。

有次我偶然碰到一個人,我說你這個書我也翻過,而且聽說你最近出了很多(新書),但是我沒法跟你討論,因爲你裏面都是講陰謀論的東西,比如講美國做某件事,但是你不需要證據,我怎麼來發表意見呢?我們從歷史的範疇,就需要我剛纔講的把歷史發展的必然的、或然的因素都要搞清楚,歷史智慧也來自對歷史大勢的理解,這纔是歷史智慧。

如果將來再進一步發展,就需要提升到一種歷史觀,歷史哲學。我們說哲學都可以管,這纔是真正的智慧。我在《歷史學是什麼?》這本書裏最後我也寫得很清楚:“因爲要將歷史知識和歷史觀念上升到歷史哲學,還有一個常人無法逾越的過程,不是人人都有能力完成的。要完成這個過程,固然離不開歷史本身,但又必須超越歷史;不僅需要對歷史有廣博的知識和深刻的理解,而且需要擁有歷史以外的人文、社會和自然科學各個領域的知識。與史學大師相比,歷史哲學家更需要擁有天賦,而不僅僅是個人的努力。”

我也很清楚地明白這是一個歷史的、歷史學的最高的境界,但是我有自知之明,恐怕這一輩子都是我所達不到的。但是我們對真理的追求也是這樣,儘管任何人都不能掌握絕對真理,但是我們可以利用已經掌握的一些相對的真理,然後慢慢的向絕對真理逼近,就這樣縮短我們自己的認識跟真正的真理之間的差距,我們只能做這個。

所以我勸大家是對歷史感興趣也好,或者是想學歷史或者研究歷史也好,你必須明白歷史學到底是什麼,怎樣不去把歷史作爲一種故事,一種權謀,一種什麼具體的東西。

有沒有人可以從歷史上學到什麼?當然也可以,這要看你怎麼學。的確,在歷史上有一些人,比如一些戰略家等,像現在有些商學院我會跟他們講課,大部分人都有這樣一個案例。那麼這個案例到底有沒有智慧?當然有智慧,但是你要明白,每一個案例它的實用性都是有限的,而歷史是在改變的,再加上時間、空間都不同。如果你一味地只做一些具體的事,希望通過歷史能夠學到或者掌握什麼訣竅,往往很難的。

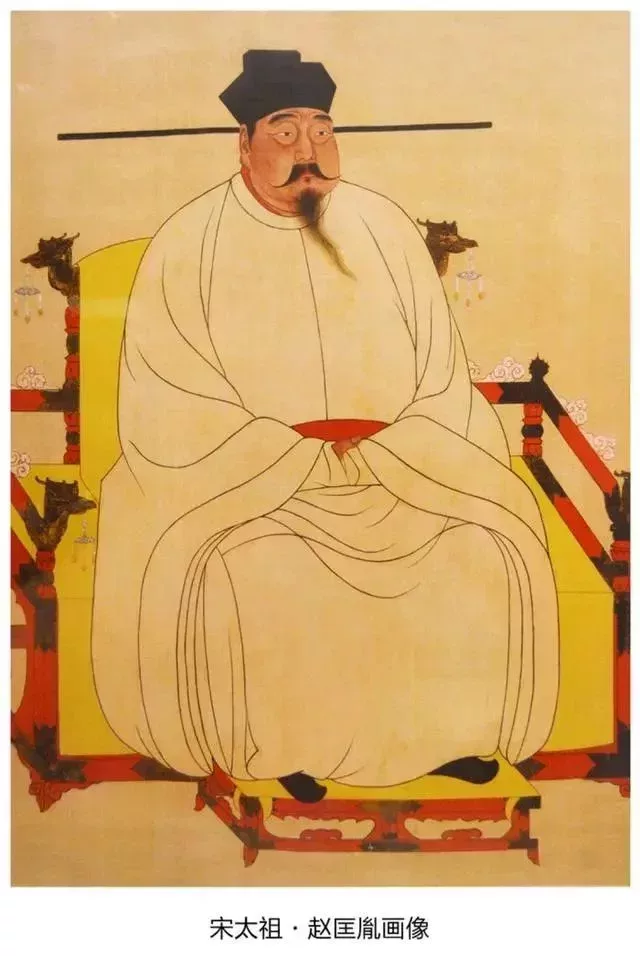

所以我經常和大家講,因爲我們並不是專門做研究的人,一般也就是研究某一個局部,比如說大家知道“杯酒釋兵權”的趙匡胤,後世哪個皇帝不想學呢?這樣又安全、又不傷和氣就把兵權問題解決了。但是又有哪個皇帝真正學會了呢?宋朝趙匡胤杯酒釋兵權開始逐步形成的制度,某種程度上講一直到今天才起了重大的作用。而且你們看看從宋朝以後,哪怕是當時金朝跟南宋同並列,哪怕是一個朝代更替的時候,有沒有出現軍閥割據?宋朝連規模大一點的農民起義都沒有。包括明朝清朝,有沒有出現軍閥割據?偶爾來一個“三藩之亂”也很快就平息了。所以你看曾國藩攻下太平天國也就是現在的就是南京以後,他做的第一件事是什麼?解散湘軍,他就是有歷史智慧的。

他知道如果湘軍不解散,從趙匡胤開始定下來的軍隊由朝廷由皇帝掌握,即使他是忠心耿耿,即使當時慈禧太后容許了,但是最終這個結果他是明白的,因爲他對歷史真正理解,所以這是他從歷史學來的智慧,而不是一個具體什麼手段。那麼講了這些,我總要講點具體的例子了。

在中國歷史上統一和分裂,始終是一對矛盾而起長期作用的。

我那本書裏還計算了一下,在中國歷史上面其實分裂的時間比統一的時間長得多,但是有一個特點,到了宋朝以後,分裂的時間相對講,比統一時間短了。

楚漢之爭

我們看歷史的大勢,看那些傑出的人物,我們怎麼來看這些人對統一分裂的作用?怎麼評價他們統一的行爲以及後果呢?我這裏建議大家不要以個人的道德、人品來看待他對歷史的貢獻。我們主要就看一條,他是不是實現了統一,那麼他就是符合歷史潮流。這是不需要理由的。我們都知道劉邦跟項羽爭奪天下,如果我們從個人,特別從傳統價值觀念上來評價,那麼劉邦跟項羽差得很遠。爲什麼?因爲從楚漢畫了鴻溝以後,鴻溝當時定下來的是劃分楚漢的界限,同時雙方都退兵。因爲這時劉邦處於軍事上的不利情況,不得不達成了這個協議,但當項羽剛剛退兵,劉邦馬上撕毀協議,迅速集結力量,重新向項羽進攻,而這一次因爲軍事上有了優勢,所以就直接一直打到垓下之戰。

那麼你說我們講中國的傳統——“信”,那劉邦信不信?不信。但是我們判斷歷史怎麼來判斷?那就是統一還是分裂還是割據的情況下,如果你沒有能力統一或者不想統一,那麼不存在道義上的優勢,或者你就是正面的,這個很簡單。所以不能從個人的人品、道德上面去考慮。你看劉邦在爭奪天下的過程中間,玩了多少手段?開始這個項羽把他封在漢中。當然這件事情上項羽是毀約的,所以范增給他提供了一條,當時講好劉邦往關中,統治關中。

他說:“關中漢中也”,四川巴蜀也是關中,話沒有錯,因爲“關中”是有兩個解釋,就像我們解釋西域一樣的,狹義的比如像西域就指新疆跟中亞一帶,廣義的就是陽關、玉門關以西的地區統統叫西域。關中,函谷關就是關中平原一帶,今陝西秦嶺以北這一帶,這裏也叫關中。而函谷關以西,當時的確也可以叫關中,但是劉邦明白自己沒有這個能力去跟項羽對抗,所以他忍氣吞聲接受了。

劉邦非但接受了,還是在自己帶着軍隊過了以後,叫人把棧道都燒了,直接麻痹項羽,你看我下定決心不回來了。其實劉邦大概早就明白還有其他道路,你把最大的道路——把棧道一燒,項羽一看結束了,他不回來了。如果真的要回來,那麼要修好棧道以後,那纔過來,我有充分的時間。但項羽他明明知道要統治天下,必須要掌握關中,但是他受到一種保守的一種狹隘的觀念影響——“富貴不回鄉,如錦衣夜行”。現在成功了,成了天下霸主了,要回到老家去,讓鄉親父老都知道,你不回去,就等於穿了漂亮的衣服,在晚上走路,要知道古代晚上是沒有燈光的。

等於你要得天下、要統一天下,怎麼跟這談關係?當然了,也有人爲他辯解,說他的基本的力量,他的基礎是在楚地,所以他要回到彭城,就是今天的徐州。如果是照這樣講的話,劉邦的居所在哪裏?劉邦的部下都是豐沛人,大多數是他的老家,今天江蘇的沛縣、豐縣一帶的人。項羽是江東子弟,還不是真正楚地的人。因爲當時項羽流亡的過程,實際上在秦朝滅楚的過程,他們就跑到今天的蘇州,在那裏發動江東子弟的,所以這個解釋都解釋不通。

你說劉邦他在這,封到漢中期間何曾去過?這個就是當時他們這兩位的這個觀念,因爲劉邦只是把它作爲一個機會,果然等到項羽東歸,劉邦馬上就要出兵,“明修棧道,暗渡陳倉”。當時項羽重用韓信,又將關中分割爲三,封秦降將章邯、司馬欣、董翳分別爲王,企圖以三秦王控制關中,防止劉邦東進。但是三個王之間不可能沒有矛盾,而且在古代信息傳送不暢的時候,再一分,信息就不通了。

所以劉邦很快把關中取了,但是劉邦繼續麻痹項羽,說我並不是想跟你爭天下,我只是要你實現當年楚懷王的諾言。關中本來應該是我來統治,現在我佔了關中了,現在你分的這些諸侯都是不懷好心,你應該重點應該是先平息他們,爲自己爭取到了時間。接着又找到藉口,項羽殺了楚懷王,因爲項羽的確這麼做了。因爲楚懷王本來就是個窮人的孩子,他們當時要給政治上找個人,就找了楚王的後裔裏面的人,其實楚王后裔中強幹的也有,但這個窮小子可以控制,所以才列出楚懷王,但不管怎麼樣,當時他是名義上的天下的共主,但是他就不明白這個道理,他就說你把他供在這裏對你是沒有威脅的。

你看曹操一直到條件成熟,還不篡位,一定要等待兒子來。項羽居然偏執地要住到上游去,你在這裏,把他送到哪裏去?到湖南郴州這個地方大家都知道這個是一個偏僻地方,而且路上這個又說船翻了,把他淹死了,這就給劉邦找到藉口了,劉邦說我本來不想跟你打仗,但現在你這麼無道,所以劉邦舉一個旗子伐無道:我今天不是爲了我自己,是來討伐你無道,你居然可以這樣。於是劉邦號召各諸侯,聯合起來對抗項羽,說:他居然把我們大家的共主都殺了,這還了得嗎?

明明是劉邦跟項羽去爭鬥,反過來成了一支正義之師,而且那些諸侯本來也受到了不公平的對待,加上一個“正義的理由”,於是有好多諸侯就進入他的同盟了。在這個過程中間劉邦只要達到目的,他是不惜手段的。比如他兵敗以後,儘管劉邦兵力上不佔優,但劉邦還要堅持,項羽乾脆把他父親做人質,綁在一個木墩上面,兩軍對陣,項羽就說:你老子還要不要?你如果再不退兵,我先把你老子烹了。劉邦怎麼對付:我跟你結拜兄弟,我的父親就是你的父親,你父親你都要烹,那麼好你烹吧,到時候分一碗肉給我喫喫。所謂“烹”就是一個鼎或者一個容器,沸水把他扔下去。所以以前講的油鍋,其實都是沸水,那時候沒有那麼多油,而且已經很殘酷了。

等劉邦講了這個話,你拿他怎麼辦?所以下面就勸他,你不要這樣幹,爲了天下的人是不顧家的,劉邦要跟你爭天下,父親他已經不管了,這個時候項羽沒有辦法了,如果劉邦出於當時的孝道,如果要保護他父親,最後非但連他父親保護不了。他實際上就這個,你把他做人質,我不當一回事,那麼他就失去作用了。你看劉邦在鹹陽城被項羽包圍了,想要脫險,就得用計謀,表示願意投降,而且跟他約好,我親自出城了,然後他的部下穿他的衣服,用他的儀仗衝出來,但自己悄悄地跑了。

你說項羽會不會做這樣的事?不會是吧?而且即使是的話,這也是沒有信用的,既然你自己都稱王了,怎麼還用這種手段?我們去看看春秋時候打仗的,不得了,完全是下戰書。你看宋襄公跟對方打,人家渡河了,說你渡了一半襲擊,不行,這個趁人之危,要讓他全部渡過來,渡好了以後,現在還不行,人家都還沒有整理好隊伍。等人家隊伍可以,又說你看這中間有些人頭髮已經開始白了,我不能打這些。好,最後結果他自己被打敗。所以毛澤東曾經在一篇書中評價宋襄公“蠢豬似的仁義”,當然這話有點過分了,但是你的“仁義”在什麼情況下,怎麼“仁義”?

劉邦是不管這些的,而項羽往往顧忌這些,於是又給劉邦一次脫險的機會。劉邦在最後要動員諸侯的時候,他原來那些大將都各自佔據了地方,像韓信佔了齊國,自己想做齊王,但這些人統統都是擁兵自重,他調不到兵。韓信也看準了這機會,派人來彙報,齊國那裏很難治理,你不如封我一個代理假王。“假王”,就是你不給我名義讓我做代理齊王我鎮壓不住,劉邦氣得不得了,老子在這裏打仗,你怎麼還要做?跟我還要做什麼代理假王?

張良趕快在下面提醒他不能這樣的,劉邦馬上醒悟過來,繼續罵下去:要做王就做真王,做什麼假王?因爲他知道這個時候如果不向韓信讓步,韓信的軍隊不來,那麼他根本沒有機會,果然韓信軍隊出動,結果韓信一動,其他朋友都動了,也就是這樣他才最後打敗項羽。那麼我們看歷史,那麼對項羽劉邦,我們到底怎麼做最終評價?

請大家看,歷史不能假設,而事實上最後結果已經出來了,如果我們假設劉邦當初是儒家的仁義,簽了約就恪守信用。還有今天的中國嗎?那麼劉邦、項羽能夠遵守協議,他們的子孫能遵循嗎?即使劉邦項羽這一代他們和平,大家劃分兩邊,那麼到他的子孫一代不一定能夠守得住,還是會出現新毀約的情況下,他們是否有人能實現統一?也許沒有。那麼這樣的話你看看對我們整個中華,整個中國來講,要付出多大的代價?

也許在相當長一段時間裏面,陷入無休止的戰爭爭鬥。你看歐洲多少戰爭。所以我們從歷史大勢來看,那就是當時劉邦能夠打敗項羽,能夠統一,這是對中國的歷史是做出正面的貢獻的,你只能這麼來看。所以,如果一個人順應歷史潮流,並且真正取得這樣的結果,他人品又好、道德高尚那最好,但是歷史往往沒有這樣走。你去看看包括西方什麼亞歷山大帝、波斯大帝,還有帖木兒,沒有一個這樣的人的,所以我們只能看對大勢它是順應的,還是逆流而動的,還有對一個政權、一個國家、一個民族,到底是總體上它是有利的還是不利的。

杯酒釋兵權

關於這個還有例子,趙匡胤黃袍加身當皇帝的時候,還有7個南方的割據政權,在這之前我們知道,從安史之亂以後,唐朝40多個藩鎮出現藩鎮割據。即使唐朝後來把藩鎮平息了,但是唐朝中央政府能夠管轄的範圍已經大大地縮小了。之後就是五代。五代是中國歷史上分裂最嚴重的時代,平均每個朝——梁、唐、晉、漢、周,不到11年,有的不到10年,今天兒子殺了老子,明天契丹入侵,同時南方先後出現10個割據政權,如果加上那些殘留的藩,10個還不止。

所以趙匡胤當初統一,很多人都以第六代開始,而且趙匡胤的做法完全是模仿前面北周。當年北周也是這樣,他擁有重兵,然後邊境來報告,契丹入侵,然後第二天部隊就湧出來。但是現在不行,我們需要一個真正的皇帝,趙匡胤也是這樣的,謊報契丹入侵,於是出兵,當天晚上走到陳橋驛,第二天早上就兵變、推翻。當時那些文武百官有的已經習慣於這一套了,當時舉行這個儀式的時候,居然連詔書都沒有準備好,因爲這套東西對他們來講,跟大多數人或者大多數那些官員預測的完全不同。

從趙匡胤統一開始,他把南方治理得很平穩的,把南方的割據政權全部消滅,而且再也沒有出現新的格局,那麼他在消滅南方割據政權中間,我們今天分析兩個人。一個李後主,李煜。其實到他父親的時候就已經知道自己不能跟北方對抗的,它原來叫南唐,大家注意這種“南”後的這種都是我們後人加的,當時就是唐,因爲改來改去姓李,也稱李唐。大家要也注意,比如說我們講三國,劉備政權的正式名字是什麼?“漢”,但後來爲什麼叫“蜀”?這是因爲陳壽寫《三國志》的時候,它是以魏爲正統的,因爲當時晉朝是繼承魏的,我們中國講正統,正統在那裏,而真正的漢已經滅了,那麼所以給他一個貶義貶稱。

既然在蜀地了就叫“蜀”,所以《三國志》說“蜀漢”,其實這個名字根本不是劉備當時用的,都是寫歷史用的,那麼孫吳也是“吳”,孫吳因爲他自稱皇帝,跟前面的漢朝沒有關係,大家可以不要改,反正政權只有他這個了。這是現在有些人不知道。

所以南唐因爲他知道自己不是北方的對手,到李煜父親手裏除唐號,改稱“江南國主”。到了李煜的時候,他更明白,自己根本不是北方的對手,所以他一般就採取你要什麼我給什麼,我儘量主動,態度恭順,但有一條——他希望保持這個局面,其他都可以。讓我保留我的地方,讓我祖宗能夠放心,總之就是要千方百計還是要維持格局。

最後大軍南下,兵臨城下的時候,他派人去講,我們國主把你當父親一樣,什麼都聽你的,你怎麼還要來進攻?趙匡胤生氣了:你說我們是父子關係嗎?既然是父子分什麼你我。講得再明白點,我就是要統一,就是這麼個意思。

講到後來他生氣了,很有名這句話:“臥榻之下,豈容他人酣睡”,我躺在你旁邊,你在我的牀底下面再打鼾,你看我安心得了嗎?我睡得着嗎?有的人講,人家已經沒有實力跟你相爭了,你爲什麼不保留呢?安知以後發展下去,不會出現對他有利趨勢呢?一定要把它全部滅了才放心。所以我們有的時候看古代那種爭鬥怎麼這麼殘酷?皇帝已經傳位了,爲什麼對他的生死(還是很看重),非要把他置於死地,甚至小孩子不放過?

當然了,雖然這裏面有殘酷的一面,但更主要的要明白,在政治鬥爭軍事包括改朝的過程中間,只要和他這個人有點關係的存在,那就是一個政治符號。就可能被敵對勢力所利用。比如清朝初年的太子,當然清朝方面說都是假的,但就算是真的他也不能承認,所謂反清復明,他說你看我是太子,那他就具有道德以及政治上的優勢,所以這是政治符號。比如你看斯大林攻佔柏林,他要把希特勒的痕跡全部消滅,希特勒後來屍體哪裏去了?雖然人都死了,但只要他任何一點東西,都可以成爲以後納粹的一個精神支柱,一個符號。

這些年來,不斷有人到那裏去朝聖的,那些納粹分子就是這樣的。所以現在要改成個警察局,把它徹底平掉。所以當時趙匡胤的做法很簡單:我要統一,你順應我。他也知道這個李後主對他很恭順。他這話講得這些都沒有了:你說我們是父子關係,那還分什麼家?那就統一。所以最後趙匡胤對那些無論是投降的還是主動歸順的都一律優待。

而說江南成爲“人間天堂”,這沒有的。等趙匡胤這個底線出來,李煜就明白這就意味着最終還是要投降了。雖然他是服從,還是儘量在拖延,但是絕不跟你對抗,於是派人去通知趙匡胤:我現在要統一南唐了,你跟我配合。

於是趙匡胤馬上派了軍隊,真刀真槍去打常州,這個李煜就派人去送信:我今天還給你擋着,把我滅了不就輪到你了嗎?脣亡齒寒你難道不懂嗎?他非但不採納,他還把這個信上繳,顯示他的忠誠,他這樣來配合他。

趙匡胤寫信了:我很想念你。你是不是到開封了?我們見見面,而且跟他講,我已經在祖宗廟裏面發了誓了,絕不傷害你,保證平安地讓你回去。你放心來吧。當然了,(李煜)不得不信,信與不信又怎麼樣?所以他只好夫妻倆帶着兒子到開封去了。因爲這是表示忠誠,要把兒子做人質留在那裏。

有些國家其實做人質的都不止一個人,雖然心裏害怕但他還是去,結果到了開封對他隆重接待,破格優待。比如說他不是站在朝堂上被接見,而是在後宮家裏被接見。到了宮裏面去,還讓趙匡胤的弟弟趙光義跟他家人行禮。

到這裏來,前面是公的,這裏私的了,還要封錢俶的夫人爲王妃。那麼大臣講,不行的,沒有這個例子的。你皇帝自己也有皇妃,下面人臣的夫人不能封王妃的,沒有這個慣例的。他說沒有這個慣例嗎?好,就從我開始吧,照樣封。那麼這樣到了第二年的春天,趙匡胤把他找來:天氣暖和,你們可以回去,錢俶想不到怎麼還能放我們回去?那麼要回去,他說沒有什麼東西送給你,這個小箱子送給你,但是現在不要打開來看,你到路上再打開來。

錢俶到路上打開來一看,渾身冷汗,裏面全是大臣上的奏章,要求不許讓他回去,不能讓他回去。有的甚至提出應該把他殺了。你看一方面放你回去,一方面是你得注意這個事。更加強調可以讓他們夫妻倆回去,兒子就留下來。那麼大家說爲什麼讓他回去?這不是放虎歸山嗎?第一趙匡胤已經把他完全掌握住,量他不敢再對抗的。第二因爲當時南方特別在吳越國南方,陳洪進這個政權還沒消滅,你要結果,果然後來陳洪進主動歸順,那麼到這個時候,留着錢俶這個樣板已經沒用了,他的價值已經結束了。

那麼這個趙匡胤就招他:你再來到開封來朝見,那麼這一次錢俶也明白,該結束了。所以錢俶主動辭去天下兵馬元帥。本來趙匡胤是封他爲天下兵馬元帥,這個當然是個名義,他主動讓出去,但是這個還不夠,他就明白了,就獻出他所有的統治地方,全部獻出來。

宋朝已經做了充分準備,1000多艘大船已經準備好,就把全家的家族還有他的大臣全部迎到開封。既然你們(指李煜、錢俶)自己沒有統一的能力,也不想統一,你還有什麼資格抗拒統一呢?如果趙匡胤講信用,那麼好,我李煜的要求那麼低,就讓他保留。錢俶態度那麼好,最後就讓他走了。就像等於和當初一樣,如果沒有這麼做的話,那麼今天還有中國嗎?五代還能結束嗎?的確,李煜不敢跟你對抗,但是你怎麼能夠保證,將來有什麼風吹草動,又產生一個新的力量?而且你現在趙匡胤這麼強勢,如果你的後代在中央集集權的朝廷裏面出現了動亂,或者出現了變動,如果出現了一個昏庸的君主,那麼這些都是殘餘的勢力,他都是一種潛在的威脅。

在錢俶歸降以後,因爲他是態度最好,功勞最大,所以封的官也最高,一家人也全部優待,甚至到了他60歲的時候,皇帝專門派人來祝賀,錢俶當然是感恩戴德,但是他到當天晚上死了,享年60.

而且我後來把所有的歸降的人都跟他排了一下,有的在歸降的時候11歲,然後十幾年以後就死了。有的像孟思賢四十幾歲,到開封大概第二天就死了。而且我還發現所有的人都得到了禮遇,有的還封了官位。但是所有的人到一定的時候全部都消失了。那麼是不是我們關心的是這個事情:這些人爲什麼年紀輕輕就要死?一個是查不清的,另外一個送茶的人是趙光義。這些人在歷史上是最平穩的,都很體面地再生活了一段時間。且在死後追封,如錢俶死了以後,皇帝宣佈給其隆重的喪禮,甚至罷朝幾天,然後又追封他爲吳王。儘管我們想去了解這些人都是怎麼死的,但確實都有一個很體面的下場。

分裂和統一

葛劍雄:你說我們今天講歷史,應該肯定趙匡胤的北宋,還是應該站在所謂道義立場上——你是非正義的,改變了邊界,是侵略,是陰謀。還有必要嗎?我們看看這些人裏面,只有趙匡胤他掌握了歷史的大勢。到這個時候,中國已經分裂將近200年,誰去說道義立場?誰適應潮流而擁有能力?

在趙匡胤之前也出現過很強悍的皇帝,他們怎麼沒有做到?實際上這些已經掌握了中央政權的人,他只要有上進心,有明確的目標,也能做,但別人都沒有做,或者因爲某些原因也沒有做成,但是趙匡胤做成了。趙匡胤做成了以後又碰到了問題,他跟趙普(謀臣)討論的時候,總結出一條,五代的時候,一代一代,包括他怎麼奪取政權的,都是一個原因。

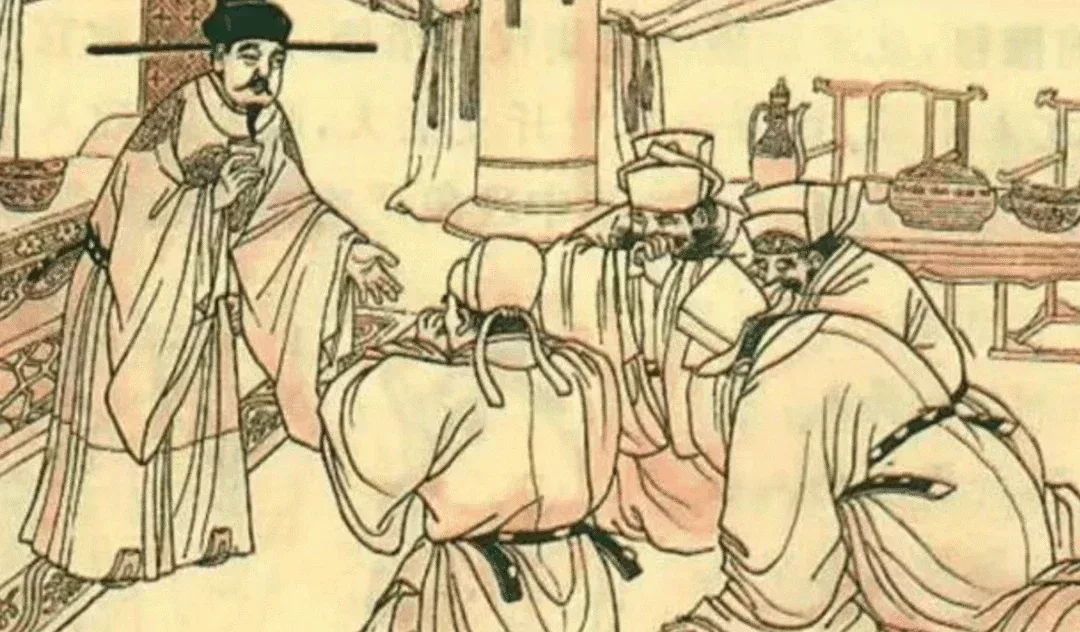

軍隊不是掌握在朝廷手裏面,軍隊是掌握在這些將領手裏面,這個當然避免不了,特別是等到皇帝一死,新皇帝是小孩子,靠太后嗎?太后懂什麼?這個時候就有可能被奪取政權,所以他們認爲要把這些人的兵權奪回來。怎麼奪呢?我們看到史書的記載,說趙匡胤把石守信這些老部下都招到宮裏來喝酒,等喝半醉的時候,他屏退左右說:今天我們談談心,不要把我當皇帝,我們還是兄弟,講講心裏話:你們不知道皇帝真難做。

“皇帝真難做”,趙匡胤也的確在其他場合說過。比如有一次,天氣熱,有很多蚊蟲,他說給我拿個紗籠來,紗籠什麼樣我們沒見過,估計和現在說的滅蚊器是差不多的東西,結果過了幾天趙匡胤還沒有收到。下面彙報皇上,現在是在走請購紗籠的流程。然後又過了幾天怎麼還沒有來?流程還沒走完。他說:我貴爲天子,怎麼要個紗籠都這麼難?下面解釋道,制度就是你定的,趙匡胤說:好好好,就這麼樣。所以他的確覺得皇帝難做,但他跟這些兄弟之間講皇帝難做,他們就說:皇上,你還有什麼難做,我們幫你解決。

他說:皇帝誰不想做?大家呆掉了,這不就是明擺了說我們肯定要對付你,要奪你的皇位嗎?把一起喝酒的老部下嚇得不輕,原來今天招我們這裏來到這個意思,於是紛紛跪下來哀求:皇上,我們可不敢的。趙匡胤說:你們當然不敢。人家把黃袍披在你們身上,你怎麼辦?我當初不是就靠你們把黃袍披在身上的嗎?於是再問:你們有什麼辦法?這個時候他們更緊張了,這不明顯說肯定我們要謀反要篡位嗎?於是都跪下給他磕頭:皇上我們太笨了,沒有想到這一層,你給我們一條生路。趙匡胤講:人生在世不就爲了榮華富貴,你們很辛苦,幫我打天下。現在好了,天下打下來了,那你們還要是掌兵權幹什麼呢?你們應該把兵權都交出來,然後我封你爲大官,你們有錢有勢,看見住宅就買,看見田地就買,我再和你們結爲兒女親家,我們共同享受有什麼不好呢?

這樣一來大家就明白了,第二天上朝紛紛提出要求辭職解除兵權的理由,趙匡胤一律照準,就留石守信一個人,因爲這一下都走也管不過來。當然以後石守信的兵權也慢慢也交出來,趙匡胤也說到做到,的確這些將領他都享受榮華富貴,有的封爲節度使,節度使不就是軍閥嗎?唐朝的時候,節度使已經成了虛銜,成了一種榮譽,不帶兵的,你就享受大軍銜司令待遇。

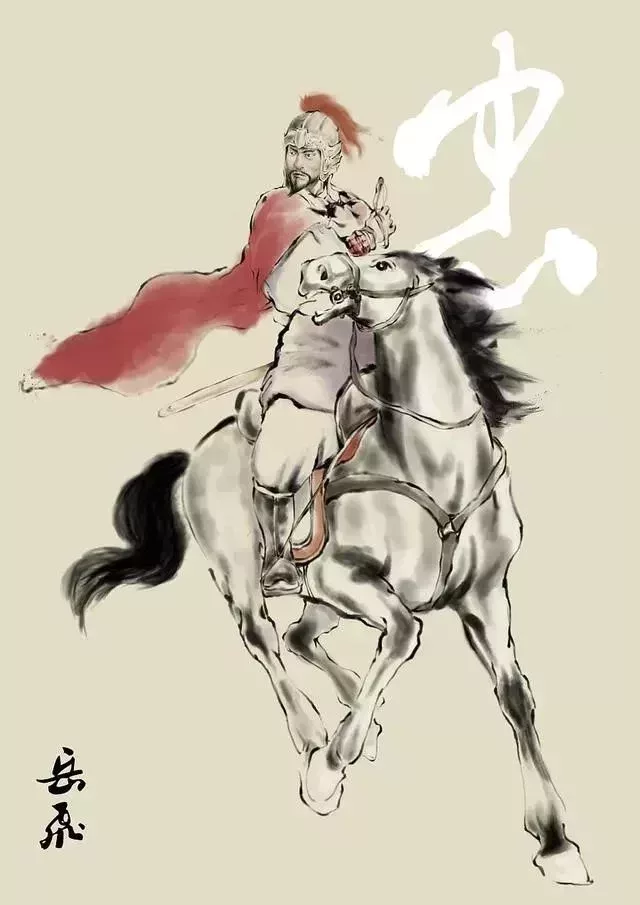

比如嶽飛立了功,平定了洞庭湖嶽飛凱旋歸來,功勞很大,皇帝就封他爲清遠軍節度使,清遠在如今的廣西,但嶽飛都沒有去過。因爲這個職位是個概念,你只需要享受清遠軍大軍區司令的待遇,和這個地方沒有關係,所以以前有些人不知道,以爲有發現說嶽飛曾經到過廣西去,我想他不懂、不明白這個制度。

趙匡胤喝一頓酒就解決了,歷史是都是有記錄的,而且歷史是件大事,你以爲那麼簡單嗎?也許是那天晚上趙匡胤已經戒嚴,也許這個真的就是外面到處都埋伏了,也許當天晚上根本沒有讓他們回家。如果仔細研究,瞭解歷史智慧上,在這個角度看趙匡胤,第一他是自己最強勢的時候做的,等到如果趙匡胤50歲突然死了,那做不成的。有的開國皇帝做不成,那麼後面更加做不成了。

第二,是不是他手下那些兄弟真的會這麼想?從趙匡胤自己的歷史來看,你看他當時也是一步一步爬上來的,然後到了有兵權就把皇帝廢了。

所以我們說看歷史,你要看歷史背後到底是什麼。我認爲儘管我們不知道具體細節,而且具體細節也沒有留下任何記錄,但是他肯定跟趙普策劃了非常好的計劃部署。

以防萬一的手段肯定有,不然怎麼會這麼順利?問題就是這樣,兵權解除了,如果你換一個人去,能解除嗎?你交給其他人不一樣嗎?朝廷的將領解除兵權,地方上的將領也得要解除兵權,趙匡胤就把他們都招進來,也是這樣:我真不好意思,讓你們辛辛苦苦到現在,你們應該享受榮華富貴。話一說完下面大臣都明白了,幾個外地將領也都明白了。

再到朝堂上紛紛提出來:身體不好;有的是傷太重,要求減少兵權。趙匡胤一律照準,但是他也想到禁衛軍還沒人帶領。

於是就和趙普商量,把其他人都解除了,讓符彥卿就來做禁衛軍的司令。趙普說你怎麼對他那麼放心?趙匡胤說我待他不薄,趙普說周世宗帶你不薄,不薄就可以放心嗎?柴榮他們待你薄不薄?他明白了。明白了怎麼辦?所以說我就說爲什麼講大智慧,他跟趙普以及肯定還有其他謀臣,策劃形成一種新的制度。

在這之前沒有這種情況,軍隊由朝廷直接控制,把軍隊編爲禁軍,紫禁城的禁。我們看水滸,林沖是80萬主禁軍教頭,80萬是誇張的,沒有80萬,但禁軍教頭是真的。這支部隊集中在首都開封以及一些重要的戰略要地,沒有統帥的,平時只有教官,管理訓練,如果有什麼需要,皇帝讓樞密使去調度,就臨時任命一個人統帥,然後撥給他比如說5萬或者10萬軍隊。

比如說對抗遼國,去平定西夏,事情完成了以後,回來覆命,就另有任用。也就是今天的服兵役。他始終這樣,所以我們有的人說美國,你看國防部長都是文官,宋朝開始國防部長就是文官了,樞密使有左右,就相當於丞相的地位,皇帝通過樞密使來控制軍隊,把軍隊控制在國家手裏面。地方上叫廂軍,“西廂記”的“廂”,廂房的“廂”,這個廂軍就是地方武警,武警部隊當然不可能成天控制。所以名義上是由當地的安撫使控制、管理的。

但是宋朝爲了防止分裂。將每一個大的行政區叫路,這個路里面沒有1個最高長官,有3個到4個長官,比如安撫使、轉運使等等,分別負責了地方的治安、司法、財務、財政、物資調度,地方分權。

而且這幾個衙門規定不能在同一個地方,比如四川,主要衙門在成都,但他安撫使管軍隊的可能在樂山,或者其他地方。這樣對朝廷負責,也沒有平行關係,也不要相同關係,平時是不許離開所在場所的。這樣就算要造反,安撫司如果真的要做個軍隊,他必須聯絡轉運使保證他物資供應,必須連着其他衙門來保證他的進項,等等一系列操作,這樣怎麼可能把這3個或者4個長官都協調好呢?尤其當時還沒有辦法來往的情況又該怎麼做?

所以地方上造不起反來,那麼當然它也有不利的一面。當時金兵南下,除了幾個據點在堅守以外,其他都勢如破竹。文天祥打一仗輸一仗,一方面他自己也沒有經驗,另一方面他從哪兒組的人來呢?原來的正規的武警什麼他都指揮不了的,也管不了的。

從此以後經驗被大家所繼承了,從清朝開始,皇帝有中央政府直接控制的權力。我們再看嶽飛這個事情,要明白爲什麼大家說嶽飛的案件是冤案呢?當然這裏的因素也很複雜,但是明朝的人已經早就有人指出來了,要殺他的不是秦檜,是宋高宗,是皇帝。皇帝曾經對嶽飛非常寵幸,還給嶽飛留下御帳,給嶽飛指示。可以說關懷備至,皇帝爲什麼動殺心呢?其中有一點原因就嶽飛違背了軍隊歸朝廷皇帝控制的原則。皇帝當時叫4個大帥:嶽飛、韓世忠、劉琦、張俊分別率領軍隊。嶽飛實際上打得最好,也打得最遠,但是朝廷下了命令:到此爲止,你們退兵。

其他三個大帥都服從命令,回來韓世忠就把軍隊交掉了,自己享樂生活,而嶽飛不言語。當然嶽飛知道皇帝的主觀目的是要還兵權,但是爲什麼要連發金牌把他招回來?嶽飛的舉動就違背了:叫你退兵,要叫你把兵交出來,你怎麼可以抗拒?

還有一條軍人是不許幹預政治的,嶽飛確切的史料有記載:嶽飛曾經給上過書建議皇帝趕快立太子,因爲宋高宗不知道什麼原因沒有生育,並且他當時的年紀已經不小了,屬於比較老了,那麼大臣們都覺得:你如果不立個太子,假如你走了以後,那就麻煩來了。嶽飛的確是要皇帝立太子。還有因素就是,宋徽宗、宋欽宗那個時候還沒死,金國把他當人質,當俘虜。如果你不立太子,一旦你去世了,那麼金人完全把用軍隊護送他們回來,做傀儡,那時候該怎麼辦。所以立了太子,今後金人也找不到藉口了。

本來是件好事,但是他犯了軍人干政的禁忌。當然還有一個,那麼當然現在有些人說這個史料不足,比如還有一條他打的口號是“直搗黃龍,迎回二聖”,那更犯忌了。他的父親他的哥哥回來他該到哪裏去?而且照正常程序,宋高宗本來是當不了皇帝的。當時金兵圍城南下,佔領開封,把皇帝都給俘虜了,在這種情況下宋高宗回來,而另一方的確當時宋朝不可能登基,於是他就在是南京登基,所謂南京是什麼地方?河南商丘。有些人沒有基本知識,在南京登基怎麼又跑到了揚州,其實人本身就是在商丘登基,然後金兵南下,他們下來先到揚州,然後到建都到南京。

南京不行再逃,一直逃到紹興在那裏,再不行就坐上船逃到外面海島上,等到金兵退了再回來。所以宋高宗不管嶽飛是否真的提過這個口號,但是你再次又出來建議立太子。當皇帝就認爲在這個問題上你有野心,所以我們要放在制度層面來看。

回過頭來看,我們今天評判歷史不是根據道義、個人人品來評價,就一條,你看趙匡胤做出多大的貢獻:從此結束了分裂的基礎,制定了切實可行的制度,防範出現新的分裂,特別防範軍人干政,防範軍人來利用他掌握的軍隊導致分裂,他把一種把它制度化了,這纔是他的智慧。他如果不這樣做,他的子孫後代,新的皇帝會改變主意的。

我們看像唐朝一開始就是大唐盛世,皇帝把兵權放任在外,到安史之亂一起來以後,皇帝自己沒有實力,就要調動地方上節度使,他們趁機就把權力都拿在手裏面。而趙匡胤的智慧完全吸取了歷史上的真正的經驗教訓,落實切實可行的辦法。趙匡胤都明白,所以他對降王都給他禮儀,給將領榮華。

你看趙匡胤沒有因爲他要解除兵權而要殺他們,還怕他們不放心,還下令宣佈辦以丹書鐵券爲證,現在是實物找到了,就像瓦片一樣的貼片,在上面刻字,或者開展要叫塗上紅顏色叫丹書鐵券,寫的清清楚楚,你有功勞憑丹書鐵券,可以免死,甚至可以3次5次。但是謀反不在其列,其他的事情可以特赦。這樣就能放心了,並且你的子孫後來都使用。

他儘可能採取一些措施消除不利的因素,儘可能消除消極的影響,把事情辦得很好。如果做到這一點,你還憑什麼去根據他一些具體的做法,或者還有什麼傳統的或者從狹隘的觀念來看正義非正義的?所以我說歷史上統一是不需要任何理由的。你如果不具備統一的能力,你就得接受人家的統一你。否則我們只能無休止地打下去,或者以後把這隱患都留下來。

趙匡胤這個措施——無論什麼時候都優待士大夫,不許殺大臣,不許殺提意見的言官,都是從整個以後考慮而穩定下來的。

有些人活着的時候多麼偉大,但有些人在死後被過分地歌頌,往往不在其位的人是受到大家同情的,可能忘了當初他在位時你也是對他不滿的。死了之後對他歌頌。趙匡胤這個事根據記載就是這樣的。

這一天開封下大雪,趙匡胤把他的弟弟趙光義召進宮來,兩個人兵退左右,兩個人在喝酒,然後看到了兩個人推來推去或者讓來讓去,好像趙光義一直往前,趙匡胤一直在讓,突然之間聽到了刀斧的聲音,然後恢復平靜,第二天早上就宣佈趙匡胤死了。

我們看看這裏面有沒有漏洞。它本身就是宋朝的野史,真實的是沒有的。從這個情節來看,誰看見了,這個說法捕風捉影,隔着一層窗紗,外面的人能不能真正看到裏面去?在當時講得好像真的一樣,然後聽到斧頭聲音,因爲那時也沒有錄音機,是沒有證據的,如果真的是有人看到了,他敢傳出來嗎?趙匡胤的弟弟能夠讓周圍的人看見嗎,難道敢把這個事情記下來嗎?最早出現記錄,這個人在現場嗎?不在現場,他有可靠的消息來源嗎?這都沒有的。

趙匡胤雖然死得突然,但他已經50歲了,在當時50歲時不算什麼夭了,四十幾歲都已經成爲老了,所以他50歲死掉,那麼也不一定就是陰謀。比如說他本來有心臟病,是很正常,也完全有可能的事。當然你也可以說很不正常,是,那麼感到不正常,就是因爲什麼?趙光義宣稱因爲他的母親,他們的母親杜太后有遺詔,杜太后的遺詔說,鑑於當時五代時候,那些這麼紛亂原因都是皇帝太小,所以爲了恐怕出現這個情況,那麼她提出來:我們趙家今後是“兄終弟及”,哥哥傳給弟弟,弟弟再傳給弟弟,等到最後再回到哥哥的兒子那裏。

這樣可以保證做皇帝的人都是年富力強的,表面看理由,但是人家也就提出來趙匡胤死的時候兒子已經成人了,趙匡胤是50歲死的,難道杜太后預測他會短命嗎?有人就認爲這個遺詔是假的,偏偏當代學者找到了,在宋朝文獻是有這個的詔書的。

又有人說,你既然是兄終弟及,那麼爲什麼趙匡胤的兒子都給你搞掉了?趙匡胤兒子已經有政治能力,已經成年,曾經讓他做開封府的長官,也已經有經驗,但是趙匡胤兒子還是都不明不白死了。另外一方面這件事情趙光義的確是違背了杜太后的遺詔。所以到了宋高宗自己沒兒子,後來找到這個孝宗來繼他的位,而孝宗恰恰是趙匡胤的第九代孫子,最終又回到了太祖皇帝這邊來了。

大家有一種基本的道義觀念還是深入人心的,所以儘管這些未必是捕風捉影,未必趙匡胤真的是他的弟弟殺的。但這件事情肯定是不正常的。但是不正常在什麼地方,我們今天已經沒法查清楚了,而且我們現在研究歷史,我們就看的是什麼,是趙匡胤的弟弟有沒有繼承他的政策;繼承了有沒有保持了宋朝的進一步統一;有沒有使經濟更加繁榮、使社會更加安定。他做到了這一點,那麼即使他曾經、殺了他的哥哥,也沒有任何實證的情況下,就完全可以忽略不計。所以現在有些老師也是這樣,你們要下決心要查出千古疑案,我就告訴你千古疑案,古今中99%實際上是沒有辦法真正查清的。

如果真的有證據,不是早就查清了,現在也不能指望你能查到什麼,當然了有的人說現在那些出土文物,有的找到現在即使有證據,很少有是具體記錄的,而且都是現在一個很小的局部,再退一步說,這些證據就是真的嗎?有的人說你看在西漢跟戰國末期的簡中間,發現記載了大禹治水,你看大禹治水不就是真的嗎?古書裏有記載,西漢大約是多少年了?古人什麼是古人?我們國內100年人家也說我們這些都是古人的,那麼我今天告訴你們,趙匡胤真的是他弟弟殺的,我寫下來,這就是證據。這中間出現大禹治水,證明大禹治水的傳說,在2000多年前西漢已經形成了,這對的。但你不能說這樣就判斷這個就有,所以這些事情我們也那對歷史中國那麼複雜的歷史留下了那麼多的記錄。

你如果真的是要了解真的歷史,那麼就不要去牛角尖去搞這些問題,這也是我們真的已經找到了建文帝的下落了,我說你這個話我不是看到好多年,以前證據不足,我們現在真的找到,我們是花了多少精力在研究這個問題。我說你這點精力去做其他事,收穫大得多,因爲什麼?建文帝就算是像你們這講的,逃到了哪裏,其實明朝就有這個傳說了,還是說建文帝是最後逃到了雲南,然後到了宣德皇帝把他找到了,已經70多歲老人了,那麼然後是進了宮,進了宮以後要檢驗他是不真的,那麼就把老太監還留下來的,見過他的人要他們看這個是誰,建文帝看見某某你記得當初我做什麼,他說是真的,那麼就不讓他出宮了,那麼稱他爲老佛爺,因爲他已經出了家了,以後死在這的,明朝就有了,但都是死無對證的事。

退一步講就算這是真的,也最多提供一些寫小說或者編影視節目的素材了,對明朝有什麼影響?我們判斷朱棣他到底是這是一個什麼樣的皇帝,即使他做了這陰謀,但是我們看的主要是他後面的玄武門之變的真相,我的那本《歷史學是什麼》,我們做了一點,這個完全是唐太宗李世民搞的陰謀,完全是他陰謀手段,但是不是影響貞觀之治,對吧?我們關心的不是應該是李世民繼位,還是他哥太子李建成,還是他的弟弟齊王?我們關心的是他皇帝爲歷史做了什麼?唐太宗即使他陰謀手段上的,他有貞觀之治,的確唐朝在這一段時間裏面是由衰落走向繁榮的一個關鍵時候,那就夠了。

比如說當時宋金和談的時候,南宋要向金稱臣,他答應你要做父子,不行,宋朝太丟臉了,那麼最後達成協議不公開,承認是叔侄關係,所以當時宋朝的使者帶了表彰去到出使金國,上面寫的大宋侄皇帝,然後稱他爲大金叔皇帝,而且剛講好不能公開的。

還有吐蕃跟唐朝建立舅甥聯盟,你是舅舅,我是外甥。但這個這跟父子實際上等級是一樣的了。所以我坦率地講,我說這個事情是沒有辦法調和的。事實就是這樣,它是政治原則。這就是歷史大勢和歷史智慧的解釋。今天時間到這剛好差不多,就先到這裏了。