古羅馬的政治家西塞羅曾經說過:“有什麼樣的先兆,就有什麼樣的事端”。所謂千里之堤潰於蟻穴,歷史上諸多王朝的崩塌也絕非一夕之間完成的,大廈將傾之時,必有種種徵兆。

以往我們喜歡從政治、經濟乃至國民性的角度去鑽研,卻往往容易忽視社會學視角。其實對於歷代王朝的百姓來說,他們可能不懂什麼財政赤字,但是他們能看到苛捐雜稅。他們也許不知道周禮秦制,但他們會懼怕苛政濫刑,這恰恰是因爲任何因素的問題最後都會體現在“社會”這個基本面上。

臺灣大學梁庚堯教授在《中國社會史》中談到:“社會既是政治、經濟的副產品,但涵蓋範圍更廣,包括組織結構、法統規制、階層社羣、精神信仰等一系列塑造國人最終行爲邏輯的因素”。

我們以此邏輯來解讀歷史,許多王朝的興衰也便在情理之中了。以下我們就跟隨本書的視角,細數歷史劇變前的七種徵兆。

1. 人口:人口銳減與流徙

1945年黃炎培先生提出了“歷史週期率”,說的是歷代的王朝都會經歷興衰治亂,往復循環呈現出的週期性現象。

其實伴隨着王朝興衰的歷史週期,還有一個“人口週期”也是如影隨形。王朝初期政治清明(其實主要是經歷過人口銳減,人少地多,“內卷”的壓力不大),王朝中期是盛世(人口復甦,社會繁榮),一直到王朝末期(人口過剩社會崩潰,進入戰亂消減人口),再循環到新王朝的初期……人口的變化與王朝的興衰總是相生相伴。

人口銳減的直接因素一般有三:戰亂、瘟疫以及逃荒。以東漢爲例,漢桓帝時期全國尚有五千六百萬人口,到了東漢滅亡時全國已經不足八百萬人。從瘟疫引起的黃巾之亂到後來的軍閥混戰,讓中國人口下降85%以上。

此外,大量人口因爲恐懼戰亂“潤”到了邊境以外,以流亡到遼東、南匈奴、鮮卑、烏桓者爲多。司馬懿平定遼東以後,下令“中國人慾還舊鄉者,恣聽之”,可知有不少人逃亡到這裏。人口銳減於先,王朝崩潰隨後,成爲中國歷史上屢見不鮮的狀況。

2. 市場:市場的萎縮與“囤貨”

市場的敏感特質,使其在劇變來臨之際可以做到“春江水暖鴨先知”。就像今天大家所說的“股市是經濟的晴雨表”或者“資本用腳投票”一樣,大難臨頭之際市場的反應通常是最真實的。

春秋末年以來,錢幣在市場上已經通行,但是到了漢末,錢幣的功能快速消退,交易媒介變成了穀米、布帛等實物貨幣。這顯然是因爲市場通常只是太平時節的產物,戰亂期間人們需要的只有生存資源(有時還會出現易子而食的慘劇)。

另外對於士族大戶來說,建立“塢堡”與外界隔絕成爲了重要的生活方式。他們在“塢堡”裏囤積大量的糧食和生活必需品,市場的流通就此被阻斷。

直到南北朝時期,這種自給自足的生活模式仍然被普通人乃至士大夫所向往。可見戰亂給人們留下的心理陰影之深。

3. 階級:門第與階級固化

每一次王朝覆滅與新王朝建立的過程就是一次階級洗牌的過程,舊貴族上了斷頭臺,新貴族進了金鑾殿。但是隨着時間的推演,新貴族便會牢牢地掌控社會資源成爲舊貴族。

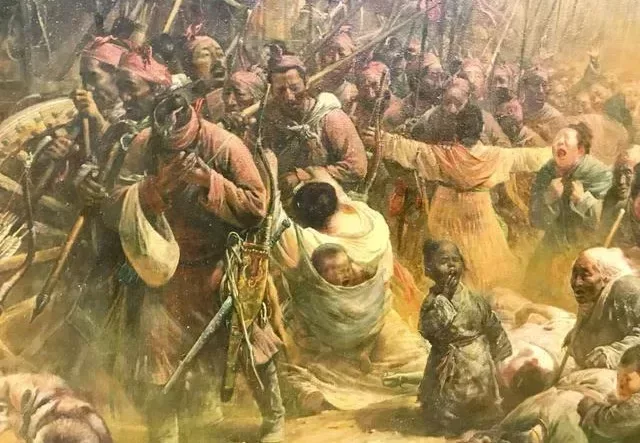

人類天生就有改變的需求,若上進之路完全被阻斷,難免不會出現黃巢李自成洪秀全之類的人物。農民起義士兵通常是因爲生存,而農民起義的領袖通常是因爲階級固化。

魏晉以後,很多大士族長期壟斷了政府中的高級官位,士庶之間有了明顯界線, “公有公門,卿有卿門”的現象確立,士族形成了自己的圈層,與寒族涇渭分明。比如同爲“太子黨”的鐘會反叛司馬昭的行爲,在當時就被認爲是“兄弟鬩於牆”的一場爭端(鍾會的家人不受牽連)。

門第通婚也有固定對象,社會地位不同,是不通婚的。社會階層流動被徹底鎖死,往往這個時候也就埋下了天下大亂的種子。

4. 地域:社會中心開始轉移

中國古代歷史有一個規律,每一次社會動亂,北方人口都會開始向南遷移。這裏的原因無外乎兩個:一是中國政治中心大都在北方,長安洛陽等都市是亂市梟雄的必爭之地,人們會自然而然地躲避戰火的中心。二是少數民族南侵造成的破壞太大,遠離烽火狼煙的地方便成了國人心中的“桃花源”。

幾乎每一次人口開始南遷,就可以代表一個亂世的開啓,三國、南北朝、五代莫不如此。安史之亂讓南方人口徹底超越北方,到了元代南方人口幾乎佔據中國人口總數的十分之八。當然,伴隨着人口,北方的經濟對比南方也開始此消彼長。

科舉實行以來,南方的士子更是一騎絕塵。到了朱元璋時代。竟然出現北方無一人得中進士的情況。這也促成了此後科舉的南北分榜錄取制度。

5. 土地:土地性質的改變與兼併

在農業社會,土地是最重要的、也幾乎是唯一的生產資料,我們的民族認同、風俗文化、乃至社會體制,就是從這一片片農田裏成長而來。任何事關土地的政策,都會牽動國人最敏感的神經。許多都是因此而敗落,也便不足爲奇。

北魏土地施行國有的均田制度,由國家來負責分配田地,人民對土地只有使用權而沒有所有權,所有人都成爲了國家的“租客”,但此後國家對土地分配不足,讓北魏一落千丈。

無獨有偶,王莽收歸天下土地實行井田制(把土地爲九個小塊。在九個小塊中,中間一塊爲貴族或皇室所擁有,周邊八塊則分予平民。平民耕種完中間的才能耕種自己的私田),也讓新朝在短短十四年間崩潰。很多君王都懷着改善兼併狀況的雄心,最終卻讓自己連同王朝陷入萬劫不復。

6. 基建:大型工程不斷上馬

古代國家的國力來自於生產力,民力出自人口。若是修建國力民力都難以支撐的大型工程,難免會造成社會崩潰。我們看到往往王朝的覆滅都伴隨着大型奢華工程的上馬。

秦始皇統一六國以後,自以爲國力無限,竟將修長城、阿房宮、驪山陵、靈渠、秦直道等等巨型工程同時進行,以致天下覆亡,隋煬帝也是因修建江都宮、開鑿大運河耗盡了天下財力。

此外,皇帝陛下的懷柔天下也經常成爲國家的負擔,唐朝君王賞賜突厥、鮮卑、高麗等國“動輒數十萬金”,也讓國家財政不堪其苦。

7. 文化:謠言讖語的盛行

古人說國之將亡必有妖孽,謠言讖語攪動人心,也是王朝滅亡的必經之路。再荒誕的謠言,只要信者衆多,也便擁有了動搖社會的力量。平素里老實巴交的農民,完全可以在“石人一隻眼”或者“蒼天已死,黃天當立”的鼓舞下,變得英勇無畏。

讖語更是王朝顛覆者慣用的輿論武器,武則天(女主昌)曹丕(鬼在山,禾女運,王天下)等等都是被讖語中的天命所歸所“逼迫”,“不得不”登上皇位。

王莽更是讖緯之學的集大成者,上百條讖語伴隨着他從大將軍、安漢公、宰衡、假皇帝,一路走到真皇帝。後世歷代君王對“異端邪說”歷來毫不容情,也是因爲明白謠言讖語的破壞力。

……

我們永遠無法預知未來會發生什麼,能給我們判斷的只有過去發生過什麼。中國人酷愛歷史,也經常被歷史所遮蔽。

唐太宗告誡後世“以史爲鑑”,但事實上,歷史這面鏡子卻經常像白雪公主童話中的“魔鏡”,映射出來的都是讀史人的心願。