認識美棠那一年,饒平如二十六歲,從黃埔軍校畢業,在一百軍六十三師一八八團迫擊炮連二排,打湘西雪峯山外圍戰,差點丟了性命。

“這就是葬身之地了,也好。”他說,“那時候一個人,不怕,不知道怕,男孩子的心是粗的。”

1946年夏天,饒平如的父親來了一封信,希望他藉着假期回家訂親。

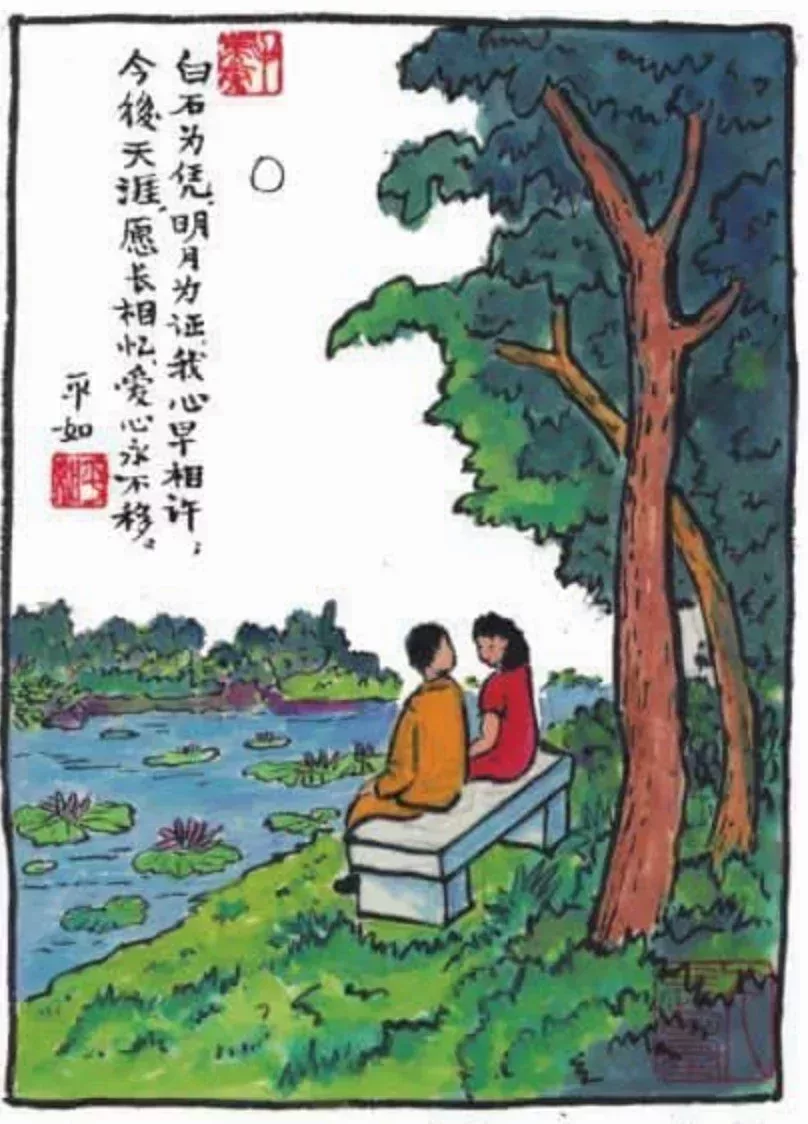

兩家是世交。去伯父家拜訪,饒平如忽見正堂窗門開着,有個年約二十面容嬌好的女子正在攬鏡自照,塗抹口紅——這是他第一次看見美棠的印象。

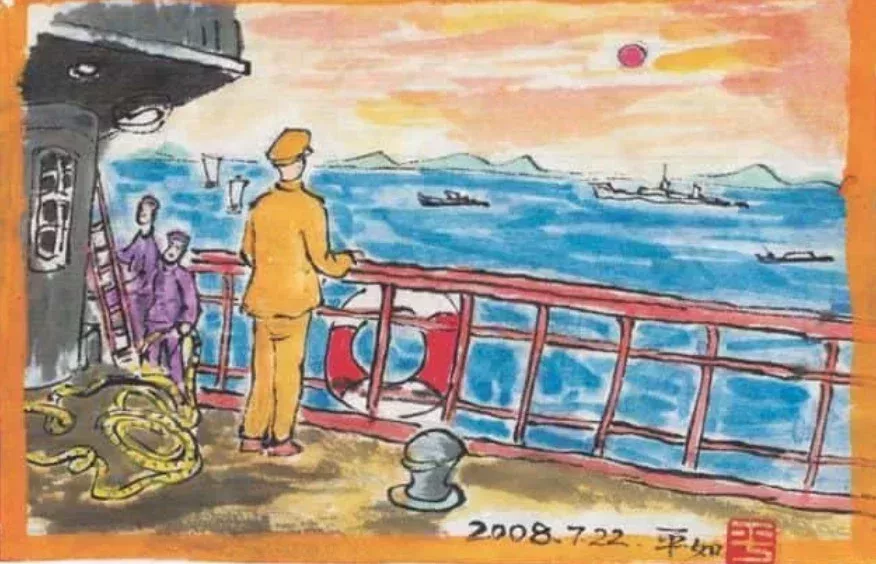

回軍營路上,他穿軍裝站在船頭,看滾滾長江上波光,覺得自己的命從此輕慢不得,因爲命裏多了一個人。

內戰之後開始,他不想打,請假回家成婚。

八十歲時,美棠去世。十年後,他畫了十幾本畫冊,取名《我倆的故事》。把石榴下的黑白照片重新沖洗,塗一點脣紅,底下寫“此情可待成追憶,只是當時已惘然”。這一段故事曾感動無數讀者,在一切都那麼快的年代裏,這樣的一見鍾情與生死相依讓人無限珍視與神往。

2020年4月4日清明節這一天,99歲的平如爺爺也去世了。“愛是永不止息”,願平如美棠天國安好。今後天涯,願長相憶。

一九四六年春,我時年二十五,在八三師六十三旅炮兵營任中尉觀測員。部隊駐守在江蘇泰州。夏天,炮兵營移駐泰興。這時,父親來了一封信,大意是弟弟兆掄近期將要結婚,望我能回家參加慶賀,同時也希望藉此次回家機會,把我的婚事談好。

我的婚事,其實也已談起多年。起初我剛從軍校畢業時,也曾途經贛州,父親當時在贛州參府前街租了兩間房,執行律師業務。隔壁鄰居是個南城同鄉,經商爲業,他有一女。父親和姨姐就有意安排我和他們父女倆同桌喫了一餐午飯。我只記得女孩子臉圓圓胖胖的,別無其他印象。

也是那年夏天,我回鄉祭祖,父親和我一起回到南城。父親有位世交,是名中醫,名謝厚祖。他有幾個女兒,其中有個正在唸高中的想介紹給我。而我覺得,我即將去部隊、上前線,不是談婚姻的時候,所以也拒絕了。

至於現在,抗戰已經勝利,父親重提婚事,我覺得看看也好。

那時,部隊裏請假殊非易事,須經旅長批准,而批准的可能性微乎其微。我的炮兵營營長劉恆鑫爲人爽直豪邁,得知我的事,主動表示願意自己承擔責任,不報請旅部放我回家兩週。

我依計劃乘船至九江,再轉南潯鐵路抵達南昌,然後直奔陳家橋十八號。假期不長,父親抓緊時間,第二天就拉了我坐長途車去臨川。抵達的時候天色已晚,父子二人便投宿一家“高昇客棧”。住定,父親方向我介紹起親家的大致情況,大抵是說毛思翔伯伯是他的至交,家道亦殷實等等。次日,我們就去了美棠家。

屋子很大,我走過第三進的天井,正要步入堂屋時候,忽見西邊正房小窗正開。再一眼望去,恰見一位面容姣好、年約二十的小姐在窗前借點天光攬鏡自照,左手則拿了支口紅在專心塗抹——她沒有看到我,我心知是她,這便是我初見美棠之第一印象。

天氣很好,薰風拂面,我也未停步,仍隨父親進堂屋。思翔伯與伯母出來迎接,接着就叫了美棠出來與我見面。

稍歇了一會兒,父親便取出一枚金戒指,大約是母親生前早已備好了的,交給思翔伯。思翔伯也隨即就把戒指拿給竹牀上的美棠,又給她套到手指上——我倆的訂婚便是這樣完成了。

我們入席,喫飯交談。思翔伯殷勤地勸我們多喫雞湯,又隨口問我:“吸菸麼?”“喝酒麼?”我都道不會。其實酒我倒是喝的,但此時情況特殊,不必回答得過於仔細爲宜。他連說:“那很好!那很好!”

趁父親與思翔伯話舊,我往四周再看了看。看見美棠和那年十二歲的幼棠坐在竹牀上,其餘三個小傢伙——舜棠、小棠和愛堂就聚坐在邊上幾個小板凳上,驚奇地打量着我。

天色將暝,父親告辭回高昇客棧,次日便返南昌。我則留下來和美棠談談心,又逗這羣小孩子說笑玩耍。美棠取出一大包從前在漢口拍的照片給我看,大大小小很多。我從裏面選了一些帶在身邊。其中有一張十二寸的彩照,是她自己最得意的,我就準備帶回部隊以後縮小再加印,分贈給戰友。

美棠其時看起來頗消瘦。一問才知道,原來她前不久患上瘧疾,最近幾天纔剛剛好。雖是大病初癒,她興致卻也很高。美棠很喜愛唱歌,就拿了幾張報紙捲成圓筒形狀代替擴音器唱,唱的都是流行歌曲:《花好月圓》《鳳凰於飛》《夜來香》《莫忘今宵》《滿場飛》《特別快車》……唱了好多支。

晚上我就留宿在美棠家,彭姐和蓮髮姐幫忙料理住處。蓮髮姐是美棠表兄餘修安的妾,這會兒因爲跟正房冬雲姐吵了嘴而過來暫住。她們幫我在東邊正房裏擺了一張竹牀,添了枕簟,牀邊點了蚊香。後來美棠和我講,那天蓮髮姐還特地去告訴美棠說:“我還給他在枕頭上灑了很多花露水哩!”除此以外,房間裏空空蕩蕩,夜裏我躺在空房間裏回想日間所見,心裏卻不能平靜。

美棠家此時在臨川租住了這處房子,因爲美棠的舅舅李元馨是位名醫,岳父母這時都已年過半百,爲了看病問診方便才特意租在了舅舅家附近。美棠沒有兄長,後面卻有一串小鬼頭等着長大,我如今作爲半子之靠,要怎麼樣才能幫着照料起這個家,把小孩子們都帶大成人,責任可不輕。

第二日一早,我四處轉轉,把周圍環境摸得更熟了些:西面正房是岳父母所居,後面好幾間房供家裏人住。客廳的臺階下是一處天井,天井東西各一間廂房,東面廂房堆放閒置用品,西面廂房則住着美棠的胞姐玉棠。

那個時候她已二十四歲,兼有其他疾病,加上心裏不樂意,便一人住在這屋裏養病。我不知情,走到這邊便推開了玉棠的半邊房門往裏看,但見她一人面壁而臥,瘦弱不堪,牀上零亂,身蓋一條薄被,被面粲然繡着紅花。我不忍再看,掩門退出。

天井後有一道隔牆,東面開了一扇門,走進去便是一處小花園。園東南兩面靠牆均設迴廊,西北兩面則是粉白牆壁。園中遍植花草,又擺了魚缸石凳,很添趣致。中有一棵長得壯盛的柚子樹,所結的柚子他們告訴我是能喫的。庭院看來也並非精心打理,地上不乏雜草亂石和些碎磚,岳母養的十幾只雞就在園中跑來跑去。

第三天,大家都動身去南昌,一起去參加三弟兆掄的婚禮。到了南昌,岳父母入住江西大旅社,美棠則住到了定姐的婆家,因離我家比較近。她每天一早就到我家來,相幫家裏做點雜事。到了三弟結婚那日,一屋子女賓圍着新娘子看她打扮,而美棠自小喜歡琢磨美容、捕捉時尚,這時就上前幫新娘子梳頭化妝,又爲首飾搭配出出主意,周圍觀看的女賓都對她讚個不停。

在南昌的那幾日,白天她在家裏幫忙,每喫過晚飯,我便和她去南昌當時最繁華的兩條街,洗馬池和中山馬路。其間名牌商店林立,賣的都是時髦商品,又有各色的小喫店。說繁華,其實那時的馬路上全沒有車輛,是隻有往來行人織成的人間世相。

美棠和我就信步閒逛,或者買點喜歡的小物件,或者喫點小食。

洗馬池以東因爲沒什麼商店,人羣一下子疏少下來,但一路走去有“湖濱公園”。湖濱是指那裏一個很大的東湖,中有湖心亭,湖畔古樹蔽天,藤條纏繞。我們每每夜遊,就愛看幽幽的蔭翳裏透射出的路燈光亮,當時觀之竟似有奇趣一般。園中還設露天茶座,是特別闢一塊地方,將一串串的彩色燈泡點綴在花叢草木之間,而在草地上置藤椅茶几,供應清茶。美棠和我就在這裏閒坐清談,總到夜深。

又一次,是定姐夫婦和姐夫的大哥羅鏡清邀我和美棠到四照樓喝茶。那是南昌當時最聞名的茶館,本是兩層樓宇,到夏天也增設露天茶座,也是一樣的藤椅茶几與彩色燈泡,而供應的茶水與甜點多一些。我們談天喝茶喫點心,清風徐來,恍惚不覺得有時間走過。臨走時本來說好是大哥羅鏡清請客的,我還搶着付了賬,大概是兩塊大洋。美棠總拿這件事笑我不通人情世故。

三弟婚事既畢,我的假期也將結束。美棠隨家人同返臨川,我就帶着她的照片回部隊。此時六十三旅炮兵營已移回泰州駐地,故我回部隊仍走原先的路線:先到九江乘輪船返鎮江,不過此次是早晨十點的船次。我站在甲板上看風景,聽着汽笛長鳴。江上船隻往返,水光閃動帆影,遠處紅日時現。同樣這一江水、一座輪,歸途上的我心中所思卻和來時殊異。在遇到她以前我不怕死,不懼遠行,也不曾憂慮悠長歲月,現在卻從未如此真切過地思慮起將來。

回到部隊,第一件事就是把未婚妻的照片拿給戰友們看。

炮兵營當時已經移駐泰州南門外濟川鎮。營部所住的房屋很好,每個天井裏都設着花盆架子,上置盆景,屋樑門柱均漆大紅色,樑上文彩雕飾,看來房東是殷實家庭。我住在進門左首一間小客廳。東邊牆上就貼上了美棠那張十二寸彩色照片。我的牀緊靠牆壁,牀前則擺一紅木方桌。我給美棠寫信就是在這張桌上,每封信都得寫上三四頁,多談些近況與打算,然後交給軍郵。

房東的女兒還是個初中學生,看起來十六歲左右,那時常進屋來找我聊天,問長問短的。她生得白白胖胖,個子不高,一派天真。我也沒招呼她坐,她就隔着桌子站着和我談話。後來有一天,她注意到牆上的照片,問我是誰,我說,是我的未婚妻。她注視了一下照片,以後也未再來了。

部隊的氣氛其時沉悶陰鬱。抗戰勝利時飛揚的歡欣此時已被一則凝重的傳言籠罩——傳來的消息是,國共談判破裂,恐怕又要打仗。不久,內戰果然爆發。整編第八十三師奉命北上。在一個初秋的下午,六十三旅炮兵營各連開始出發。營部人馬也要走了,因爲平時相處甚洽,鎮上的居民特來向我們惜別,臉上帶着黯然的神氣。我是最後離開的一個。跨上心愛的三十五號澳洲名種戰馬,我回頭望了望黑濛濛的泰州城南門的輪廓,想到今日離開此地,大概以後是不會再來的了。

行軍路上死生都是常事,嘆一聲天意也罷,談不上什麼傳奇。戰事稍平歇的時候,我與美棠的書信往來從未間斷,有時她還附些近照來。我們的婚事已經將近,但按規定,部隊裏凡負有帶兵責任的軍官是不能夠告假的,如果當參謀則比較容易請假。

當時我任十九旅五十六團迫擊炮連連長,該旅的參謀主任史之光與我相熟,我便同他商量想調去旅部當參謀,想在一個月以後請婚假。史之光一口答應,隨即便去報告旅長趙堯。趙堯做事也爽快,立即下令調我到旅部參謀處。我辦好手續,只帶了傳令兵陳許生去旅部報到。臨走時候,迫擊炮連全連列隊相送,排長語聲哽咽,又看到有的士兵目中含淚,我也感慨萬端。

參謀處是清水衙門,沒有外快,伙食自然也就清淡了。這一個月來就沒有喫到過魚肉,除了幾碗素菜,就是一碗雞蛋湯。史之光作爲領導,按例總要有所表示。每當喫飯時候,他就跑到自己房間裏拿出一小瓶“味之素”,用小匙挑出一點點撒到湯裏。他也沒有錢爲大家加菜,就只能加一點滋味了。

我計算着時間將近,就寫了婚假報告交給史之光,他簽署後再轉呈趙堯。趙堯立刻批准了。兩天後,旅部人事處開出了准假證明。隨後我乘車南下,於一九四八年七月間回到了江西南昌。

美棠和我的婚事定在農曆八月中旬,這時就得開始準備起來。新房安在第三進的西面正房。牆上的石灰已經很舊,我動手重新刷了兩遍。後面的牆則用報紙糊貼一下,顯得略爲乾淨些。父親和姨姐爲我們買了兩件傢俱,一張新式的木牀和一隻五斗櫥。其他如茶几、圓桌、椅子都用現成的。當時想的便是我倆不會在這裏久住。

又過了些時日,我與定姐一起去臨川把美棠一家接來南昌。她的嫁妝早已齊備,所缺些無關緊要的零星小物,我同她就仍是往洗馬池那裏去逛街採買。

一天,我們和弟弟一家三口一同上街,弟弟的兒子蔭曾那時只有一歲。我們正要走進一家瓷器店時,蔭曾忽然大哭起來,堅決不肯進門,於是他們一家只好守在門外。我和美棠兩人進店,選了兩副飯碗和調羹,價格還頗昂貴。誰知回來後被岳父看見,笑我們不懂瓷器,買的都是款式工藝過時的“古董”了……我們便也覺得好笑起來。

又一日,岳父一家人在新雅飯店喫點心。那個時候還沒有喫不了打包走的習俗,所以岳母便派人到陳家橋來喊我幫着喫。我聞訊趕到那裏,見桌上還有不少包子餃子和各色點心,大喫一氣,喫完又搶着付了賬,耳邊聽到岳父笑着對岳母語:“你喊他來,他當然就付賬了……”

中山路上有個規模很大的百貨商店叫“廣益昌”,經營者系廣東人曹朗初,也是父親的朋友,故還聘了父親作店裏法律顧問。廣益昌在當時就分門別類地設了“綢緞部”“服裝部”“鞋子部”“攝影部”“滷味部”……滷味部售的廣東特色口味食品在南昌還頗有名氣。美棠和我還有岳父母一家人,一天去廣益昌小喫部嘗南城米粉,卻意外發現店裏掌勺的大廚是岳父過去在福建毛福春中藥店裏的燒飯大師傅。大師傅看見老東家來也特別高興,和我們一番寒暄後,立刻去廚房備辦米粉。等米粉端上來大家一看,只見特大的湯碗裏,上面滿滿騰騰鋪着鴿子蛋大小的肉丸子,下面纔有一些湯汁米粉,想來是以此表達故人情意。現在憶起這碗別緻的米粉,猶覺有趣。

婚期就在眼前了。

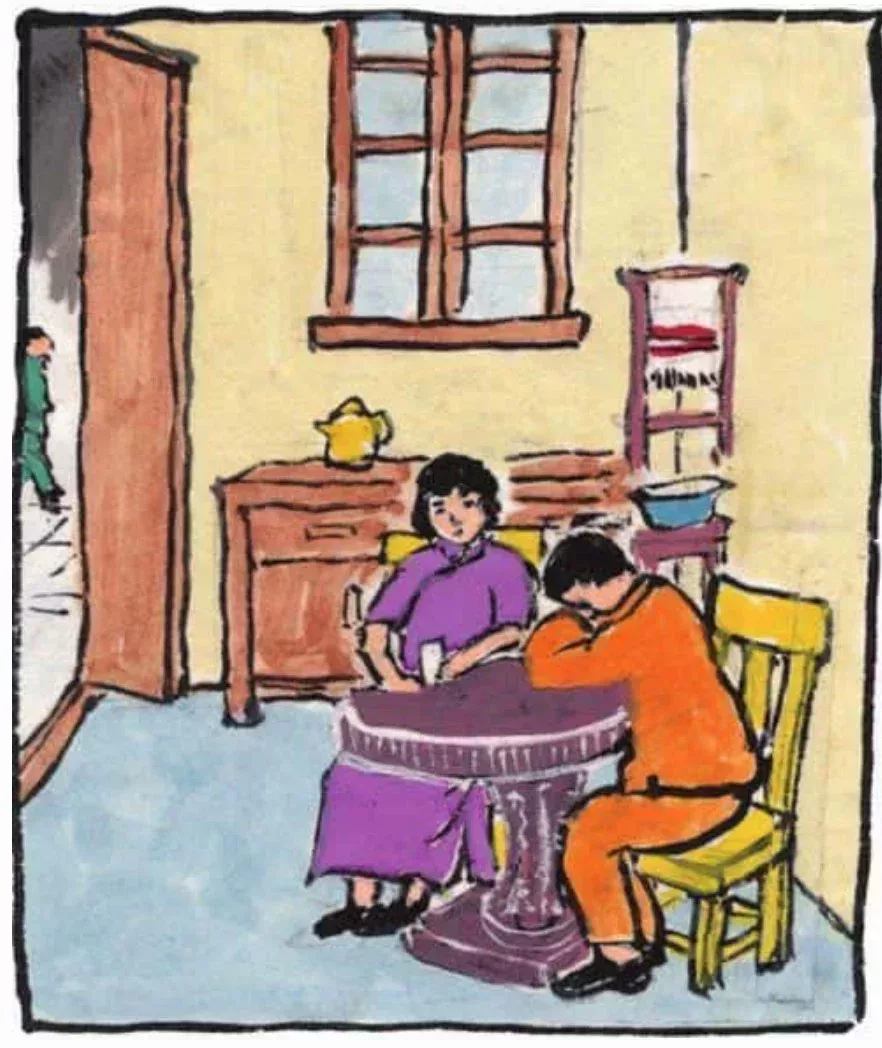

婚禮前一日,我獨坐在新房的小圓桌前想起了母親。想她今日如能在這裏,如能目睹我結婚成家的人生一幕,竟該何等高興,而我又該何等美滿。悲從中來,我終是伏在桌上痛哭起來。後來是八舅母進房來,坐在對面細聲撫慰我良久,我才漸漸止住。

第二天一早,陳家橋這邊的人就急急帶着佈置禮堂和婚禮的用品趕去江西大旅社。岳父母本就住在那裏,美棠也在定姐一家的陪同下來到旅社裏新娘的休息室化妝打扮。江西大旅社的大門前是一個小院子,院子左側有一排精緻的小店鋪——一家美容美髮店、一家攝影店和一家租借婚紗禮服的店。我去美髮店最後修理髮型,美棠則去選婚紗,我倆各顧各的。

江西大旅社是西式風格建築,大廳寬廣高大,挑高了兩層樓。廳當中建有一個大的花臺,置滿各色花草,兩側有走廊,屋頂則是玻璃天窗。那天的陽光就透射而下,直照到婚禮的現場。這時的大廳也已經佈置好了,地上鋪了正紅色地毯,正中前方擺了長方形的條桌,也鋪了紅綢桌布,其上放着結婚證書、美棠與我的印章和印泥等物,兩邊點燃了大紅囍燭。

證婚人請的是時任江西省省主席的胡家鳳。胡家鳳因與父親是從前北京法政大學堂的同學而相熟,出任省主席後勸父親出來做點事,故父親後來做了江西省的省參議員。胡家鳳爲人正直自持,先前任省政府祕書長的時候,因爲家貧付不起“電燈費”而被電力部門以土政策剪斷了電線。誰知不到一個月,胡家鳳就被擢升爲省主席,驚得電力部門連夜接通電線登門道歉,事情在全南昌傳爲笑談,大家也都敬重主席的清廉。

客人們陸陸續續都到了,有兩百餘衆。按禮,新郎官應該親自去接證婚人。而這時胡家鳳的專車也到了,我便上車,車輛往省政府駛去。省政府也許是前朝遺留下的府臺衙門,陳舊而透着幽雅之氣。未幾,胡家鳳便從廳中走出,着一身淡黃褐色的中山裝。汽車緩緩開去旅社,因路上時有人羣想圍觀一下省主席的真容,開不快。及至下車,父親和親友們已在門口迎接。隨着證婚人的到來,現場的氣氛又掀起一個小小高潮。

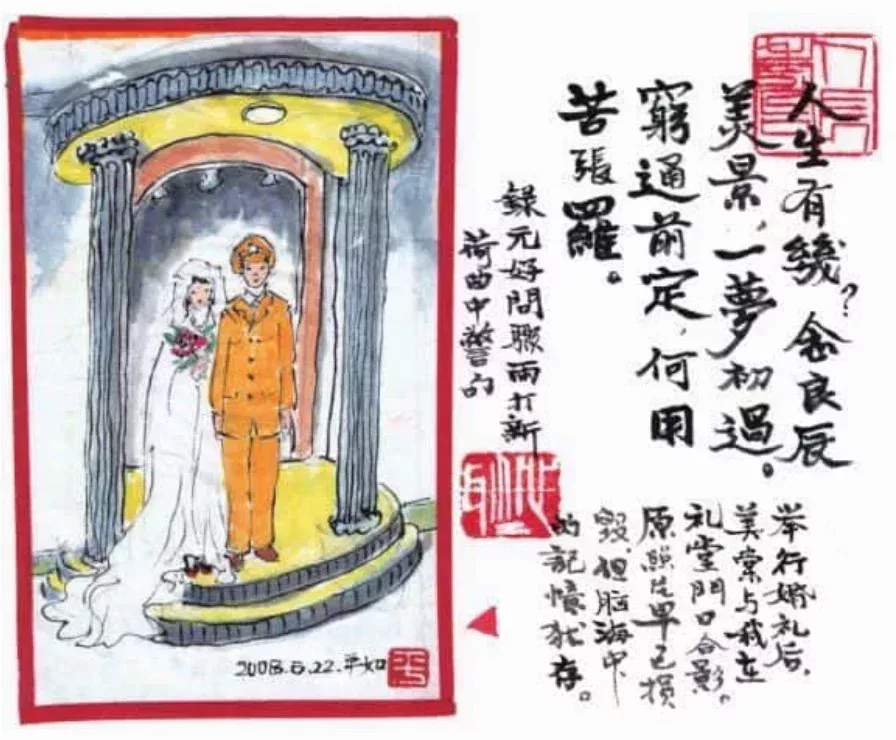

美棠和我這時並肩立於臺下,她披一襲潔白婚紗,我着一身淡黃軍裝。那是當時軍人裏流行的美式卡其布軍便服。兩位儐相——大崢表弟和大忻表妹立在我倆身邊,此刻也是光彩照人。證婚人立於前方中央,右側站着父親作主婚人,左側站着婚禮司儀。我還記得司儀喊:“請證婚人致辭!”胡家鳳便從衣袋裏拿出發言稿,原來都是四字一句的祝詞,全是文言詞句,唸了有三五分鐘,可惜我倆都沒聽懂。接着司儀又喊:“請主婚人致辭!”父親因是律師,口才好,他不用發言稿即興講,倒講了有近一刻鐘。以後便是“新郎新娘向證婚人鞠躬”“新郎新娘在結婚證書上蓋章”,乃告禮成。

我們在江西大旅社大廳門口的入口處拍結婚照。這個門口並不十分寬大,呈扇形,四級臺階,兩側各有一根愛奧尼柱,檐亦扇形有紋飾。六十年來人世沉浮如飄萍無定,這張相片也散失在歲月裏,然而回想起當日拍照時的情境,當時的光線怎樣伏上這一檐一柱,至今歷歷眼前。

喫罷酒席,衆人回到陳家橋。到了晚間,我倆的新房裏擠滿了賓客。鬧新房開始了。美棠和我坐在牀沿,聽候大家“出題目”。衆人有的要我們交代談戀愛經過,有的則跟着逗笑取樂。這些都好應付。最難搞的要算羅家的大姐夫羅鏡清——圖中穿格子長袍的瘦高個子。我的大哥也熱烈參與其中——圖中光頭穿藍色長袍的那個,只不過,他不是來鬧,而是來幫我解圍的。羅鏡清每回提出難纏的問題,我大哥便站出來緩衝和調停,幫助我們順利過關。

新房外的客廳裏,則是我的四位中學同學。他們約好了今晚通宵打麻將,應該也正快活得很呢。

夜深,洞房也鬧完了,岳父母一家要返回江西大旅社住宿,美棠則留在陳家橋。美棠八歲的弟弟愛堂則大哭大鬧着不肯離開姐姐,也要留在陳家橋和姐姐在一起。衆人哄了好久方把他勸走了。

婚後一天,岳父母一家返臨川,美棠與我一早去送行。又過數日,姨姐將我與美棠、弟弟與弟媳麗珍叫到一起。在一間小房間裏,她當着衆人面拿出兩個包裹,說這些是我母親的遺物,她已經代爲保管太久,如今終於一家人齊整,又都成了家,可以正式交還給我們了。一共是一斤黃金,我與弟弟各拿半斤。還有兩箱衣物。美棠覺得我們不會在南昌久留,便只揀了一件母親的羊皮袍子。那是一件新制的皮袍,外面爲淺綠色的綢緞,裏面的羊毛雪白,都有寸餘長。其餘都留給了麗珍。讓人抱憾的是,其中還有母親一個小小的白布包袱,內中是她一生所寫的詩詞手稿,也有些是我替她謄抄的。她小心翼翼包好後,包袱角上還用一根細的藍色布帶紮好。我把它放在衣箱裏,因爲行李太多,便把這隻箱子運回南城,以爲那裏是老家,最安全。卻未料我們此番離開南昌,竟再無機會回南城。世事更迭,母親一生的詩稿最終未能留下片紙隻字,此事令我悔恨至今。

聚散苦匆匆,此恨無窮。二00八年,我獨自一人回到了江西大旅社。大旅社的門前因爲曾打響南昌起義的第一槍,如今已成爲南昌起義紀念館。建築格局也多有變化。昔日寬敞開放的大廳現在改爲方形封閉的中式堂屋,廳前的花木依舊,只是當年的花臺不再。玻璃天窗已拆毀,唯陽光朗照的庭前,仍是當年攜手處。

人生的磨難是很多的,所以我們不可對於每一件輕微的傷害都過於敏感。在生活磨難面前,精神上的堅強和無動於衷是我們抵抗罪惡和人生意外的最好武器。——約翰·洛克