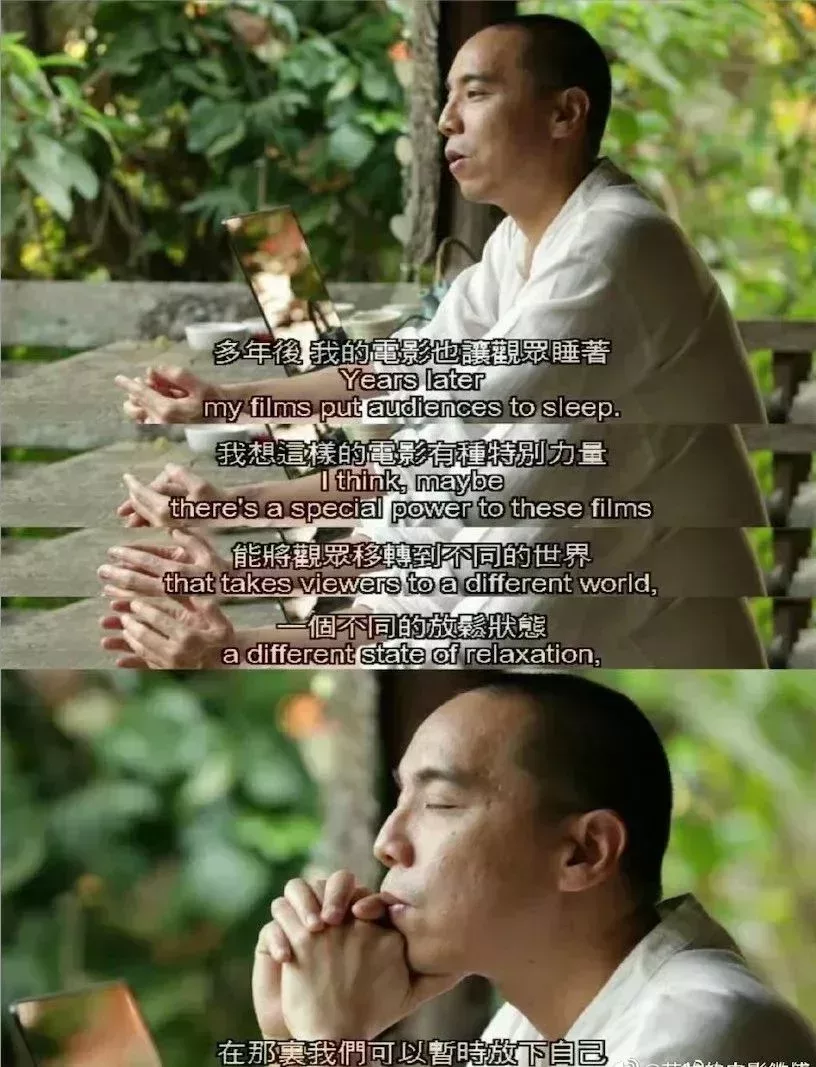

能把人看睡着,這種評價對於一部電影來說不算正面。

而有一部電影,卻把觀衆在影院入睡,也設計成觀影的一部分,而且看的人還沒啥意見——

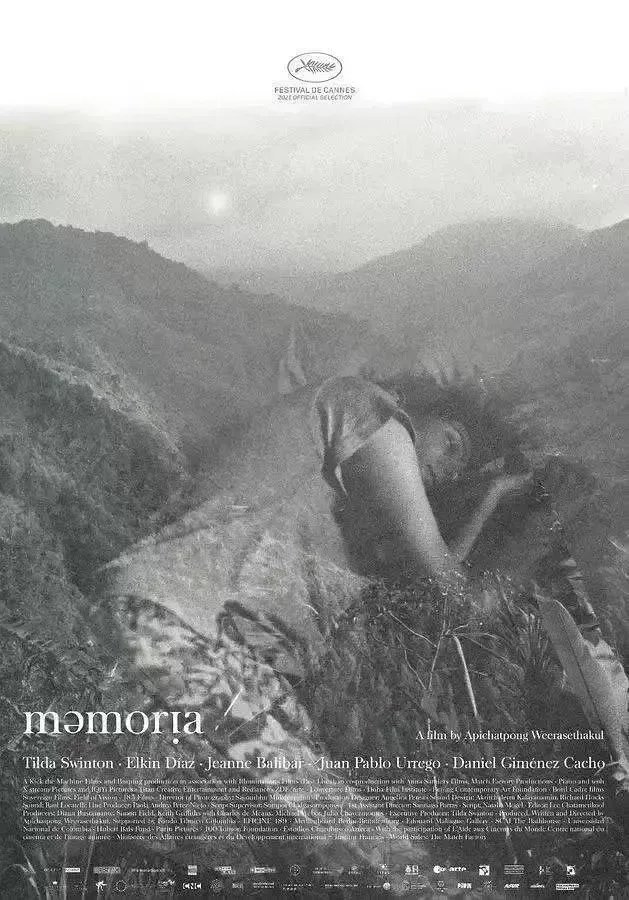

《記憶》

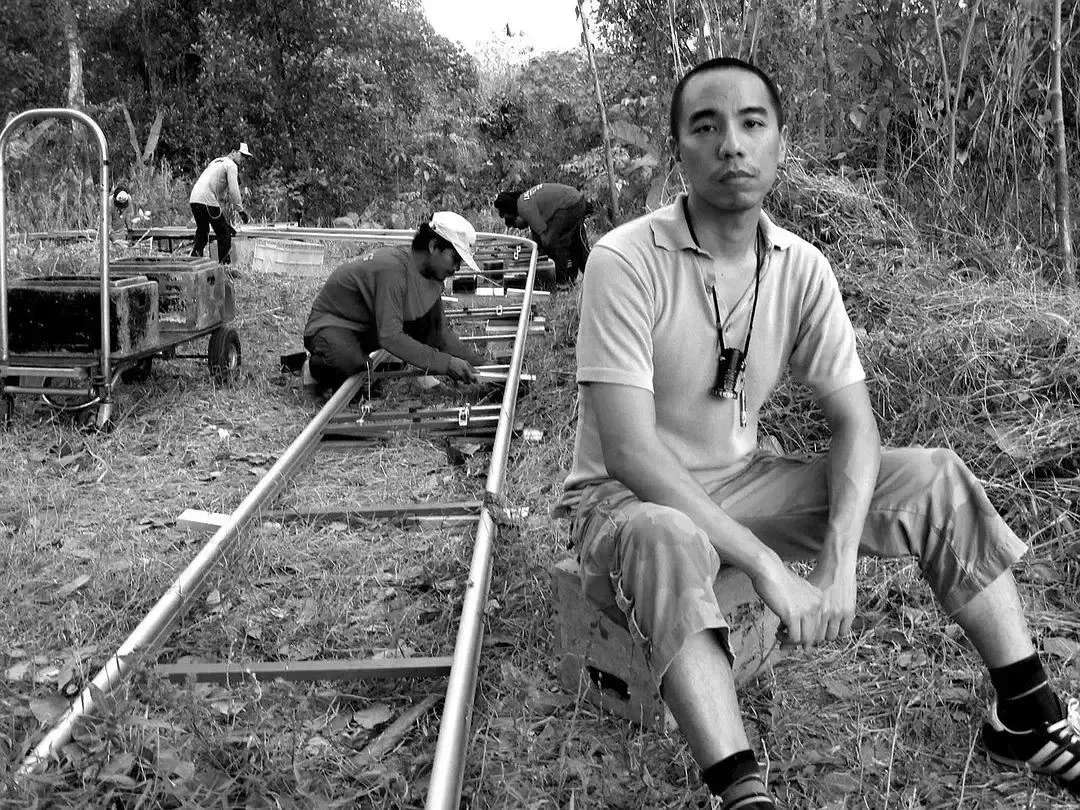

影片的導演是來自泰國的韋拉斯哈古·阿彼察邦,近年來很受關注。

此前,他的作品《能召回前世的布米叔叔》曾斬獲第63屆戛納電影節的金棕櫚大獎。

而《記憶》實際上也不是新片了,它早在2021年就拿下了第74屆戛納國際電影節的評審團獎,這個導演及電影本身,面向的基本都是資深影迷,受衆不廣。即便這樣,能看到這樣的電影也是一件相當幸福的事情了。

更何況這部電影無論從哪方面來說,都很優秀且值得關注:蒂爾達·斯文頓主演、國際化團隊、阿彼察邦從影多年來首次在泰國以外的地方拍片(全片都是在哥倫比亞取景)。

01

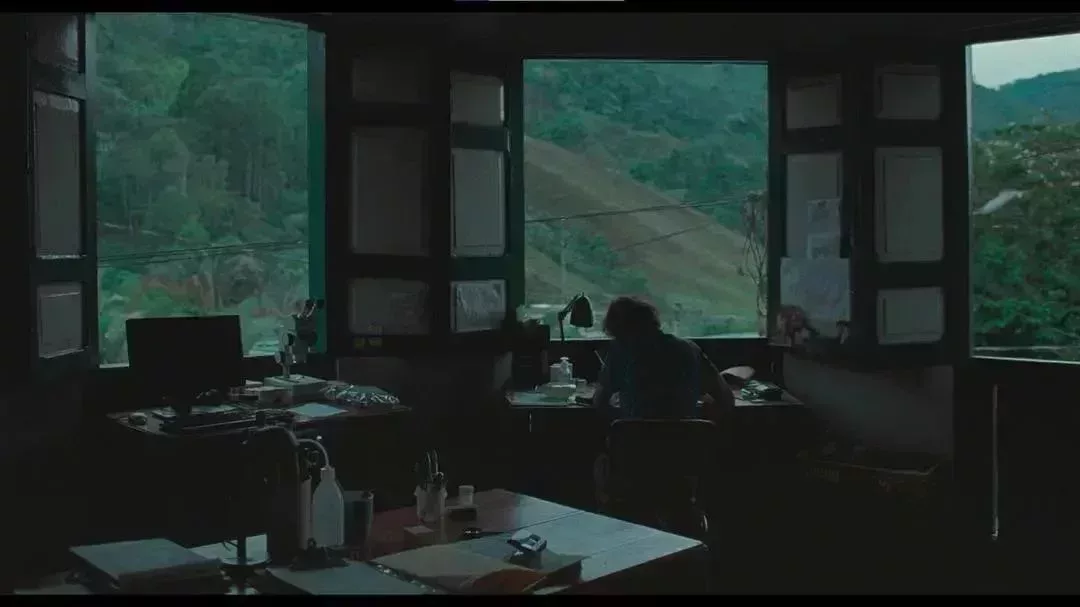

《記憶》是一部關於聲音的電影。

影片一開場就是一個寂靜的清晨,靜止的鏡頭中突然傳來一聲沉悶的“Duang”,隨後兩小時與一場尋聲之旅相關。

對於聲音的使用向來是阿彼察邦電影的一個非常鮮明的特徵,他始終在探索聲音表達的可能性和多樣性。

從處女作《正午顯影》,到《祝福》《熱帶疾病》,再到《綜合症與一百年》和《幻夢墓園》,他的創作軌跡中涉及了各種對於聲音的使用,比如音畫對位,將寂靜作爲聲音的一部分等。

這次在《記憶》中,阿彼察邦則是將聲音作爲一種驅力,去驅動傑西卡查明聲音的來源,從而以聲音爲線索去呈現記憶。

基本上來說,這就是整部電影的全部內容了。

傑西卡,一位居住在波哥大的英國女性,她來到這裏主要是爲了探望生病住院的姐姐。

至於姐姐生病的原因,那就有點玄妙了。

姐姐一開始說自己所有的不舒服都源自一場夢,夢裏她看見一條受了重傷的狗卻沒有施救,冷眼旁觀,所以醒了之後就遭報應了。

但詭異的是,當姐姐病好了出院再提起這件事時,她彷彿又忘了之前的說法,而是說自己的病是由於在熱帶雨林中受到了原住民的詛咒。這前後也邏輯不通啊?

所以《記憶》最有意思的地方就在這裏:它裏面基本沒有事實,只有感受;沒有客觀,只有主觀;沒有邏輯,只有記憶。

而記憶本身又是無比零碎的:我們堅信不疑的可能從來都沒有發生過,我們以爲早已遺忘的卻又像幽靈般揮之不去。

記憶是如此詭異而又偏執,以至於我們的一生似乎都在被它纏繞。而它又不一定是一個故事,一段圖像,也有可能只是一個聲音,一種氣味,甚至是一種感覺。

於是在波哥大這座城市中,傑西卡無時無刻不被各種聲音所侵襲,她卻分辨不出那究竟是幻聽,還是隻有自己能聽到。

爲了解開這個困惑,她找到了一位名叫埃爾南的混音工程師,請他來根據描述調出自己聽到的那個聲音。

這個片段實際上源於阿彼察邦自身的經歷,即他在哥倫比亞旅行時也曾經聽到過一聲巨響,於是思緒便開始發散,最終也就有了這部電影。

傑西卡與埃爾南在錄音室裏還原聲音的過程,實際上也是阿彼察邦真實的經歷,但前者則更加夢幻。

當兩人最終復原出那個聲音後,傑西卡再去找埃爾南,卻發現對方似乎從未存在過,除了她彷彿這個世界上再也沒有第二個人認識埃爾南。

想起那個在廣場上的下午,傑西卡曾問埃爾南,他組建的樂隊名字叫什麼。

對方回答:Depth of dellusion,幻想的深度。凡所有相,皆是虛妄。見相非相,即見如來。

從這裏開始,影片徹底走向了記憶中。

02

在影片的最後一段中,傑西卡來到一處鄉下,遇到了一位同樣叫埃爾南的男人。不過此埃爾南非彼埃爾南,這是一個從未走出過這個地方的獨居者。

埃爾南說,他不離開故鄉是因爲他想記得所有東西。他不看電視也不看電影,拒絕超越現實的圖像信息,這不正是現代人的反面嗎?

我們在當下不斷接受圖像,不斷接受數字信息,以至於我們似乎已經分不清現實與虛擬。

人存在與否不再是由記憶來證實,而是由照片來作證。

比如當傑西卡返回曾待過的錄音室所在的大樓,向裏面的人詢問他們有沒有見過埃爾南時,他們問她有沒有照片。

有,那麼這個人或許存在過;沒有,那麼存在就會顯得可疑。

但記憶本身是無法保存的,媒介所形成的假肢記憶,實際上是對軀體記憶所實施的一場暴力。

由此,我們就可以發現兩個埃爾南存在的意義,即形成對照:前者代表的是人工創造,後者則是世界的肉體化與具象化,兩人是雙生子般的存在。

在聽到傑西卡無法入睡後,埃爾南應邀爲她表演了一場入睡的過程。但令人迷惑的是,埃爾南似乎不是睡着了,而是死去了。

他沒有呼吸,雙目圓睜。過了一會兒,埃爾南醒來後,傑西卡問他:死亡的感覺怎麼樣?

此時,這個男人似乎不再是以肉體的形式存在,而是以記憶的形式存在。

在影片《尋夢環遊記》裏,就講述了一種觀點:人類肉體死亡後不是真的消失,在世親人的遺忘纔會讓一個人徹底不再存在。

《記憶》與《尋夢環遊記》都是在講述記憶的力量,只不過前者更加抽象、多元與宏大。

影片的結尾,傑西卡握住埃爾南的手,兩人瞬間之內共享了同一段記憶,不過是用聲音的形式表現的。

那段記憶裏有嬰兒的啼哭,有童年的絮語,有少年和中年的呼號;有個體的悲慼,有羣體的哀傷……這是埃爾南的人生記憶。

此時影像未發生變化,聲音卻輕鬆在時空之間穿梭。

這裏沒有轉場,沒有技巧,有的只是人類對於聲音的共有與分享。

而電影中那些無處不在的洞,如穿越6000年的頭骨、天空和地板上的洞等。所有這些都是在以具象的形式來呈現記憶的抽象與鏈接能量。

這能量如此巨大,以至於使得片尾那個用數字技術完成的飛船昇天都顯得黯然失色,畢竟有什麼比天涯共此時更打動人心的事情呢。

03

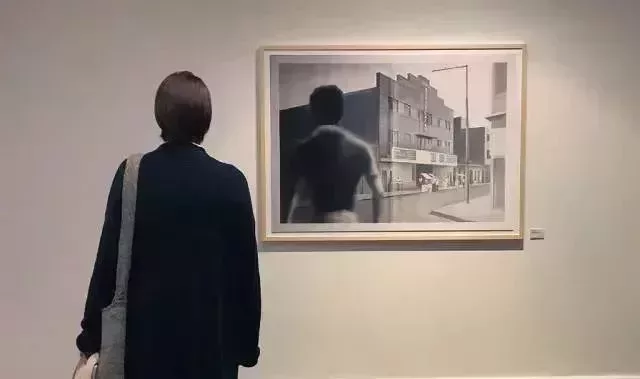

與其說《記憶》是一部電影,不如說它更像是一場藝術展,一個裝置藝術。它用聲音造就了一個時空,邀請觀衆具身進入。

這自然是來自於阿彼察邦的跨界藝術經歷。

他除了是導演和製片人外,還是一位著名的影像裝置藝術家,致力於將觀念藝術與實驗電影結合,打破影像裝置、短片與劇情長片之間的區別。

從這裏我們就能夠理解,爲什麼阿彼察邦的電影中總是會用各種非戲劇化的手段來衝破長片本身所需要的線性時間,用夢境諸如此類的手段來對個體身份和社會問題進行探討。

有了這樣的背景知識後再去看《記憶》,就會發現導演幾乎在一開始就在邀請觀衆去進入電影。

即片中那些只有傑西卡能夠聽到的聲音,同樣與觀衆共享。由此,觀衆和傑西卡共享了身體。

演員蒂爾達·斯文頓本身所具有的那種去性別化,甚至是“非人”的長相與氣質,也顯得不像是真實的人類,而是一個容器。一個記憶的容器,鏈接電影與觀衆,導演與觀衆,個體與羣體的容器。

她在城市中失去節奏與邏輯地遊蕩着,在古代與現代之間遊蕩,穿越一個又一個孔洞,又將其勾連到一起。

總之,《記憶》是一部優秀的影片,假如你能沉浸其中,將是一種很妙的體驗。因爲,記憶本身就是零散、瞬間和多層時空交雜的,它所需要的只是感受。

它並非常規意義上那種高票房商業片,但讓人看到了影像的可能性,聲音的可能性,以及記憶的力量。