誰都知道,有競爭才能出效率,但競爭就得分輸贏,輸贏的結果就不平等。輸贏都一樣,還有什麼競爭,沒競爭怎能有效率?於是就有了效率與公平——其實就是競爭與結果平等的矛盾,有了贏家不能通喫之說。

對於我們來說,公平競爭並非既有的前提,其本身還有待人們去爭取。因此我們面臨的不是贏家能不能通喫的問題,而是權家能不能通贏的問題。權家通贏的“競爭”規則不平等,過程不公正,機會被壟斷,因而是不公平競爭,或曰“僞競爭”。這樣的“僞競爭”一般認爲是損害效率的,至於破壞公平那就更不用說了。所以在這個問題上根本談不上什麼效率與公平的矛盾,“公正至上,效率與公平皆在其中”,就是就此而言。

過去所謂“效率優先兼顧公平”的說法,在西方或許會被理解爲自由競爭優先,兼顧社會保障。但在中國,這話常常被理解爲權家優先,連形式公平-所謂規則公平或競爭過程的公平“兼顧”或者忽略,這問題就大去了。所以,有人認爲“效率優先、兼顧公平”的口號過去曾經正確了一個時期,現在似乎過時了或不正確了。

對這樣的看法我向來不認同。恰恰相反,我認爲,本來應該先以“公正至上”來消除“權家通贏”之弊,然後在公平競爭的基礎上纔可以講效率優先、兼顧社會保障。而我們如今是權家通贏繼之以贏家通喫,或者乾脆就是權家通贏導致了贏家通喫,結果反過來卻使他們可以打着反對贏家通喫的旗號謀求進一步擴張權力、操控市場,使中國面臨“不公平的僞競爭”與“反競爭的僞公正”互爲因果、惡性循環的威脅。

由此發展出一種用強*全手段來降低“交易費用”的說法。“左派”用它爲強權下的化私爲公辯護:據說國家與無數分散的小農打交道“交易費用太大”,於是搞統購統銷和集體化就是“降低交易費用”之舉;“右派”用它爲強權下的化公爲私辯護:處置公產搞“公共選擇”也是“交易費用太大”。

最好我想怎樣就怎樣,我想把公產給誰就給誰,工人說趕走就趕走,土地說圈了就圈了。不許你們討價還價就可以“降低交易費用”,而“降低交易費用”就可以達到效率最大化。這就不是應不應該搞福利的問題,而是應不應該制止搶劫的問題;不是照顧不照顧弱者的問題,而是搶劫不搶劫弱者的問題了:兩個人做買賣討價還價太費事,乾脆我掏出刀來把你搶了不就“降低交易費用”了嗎?

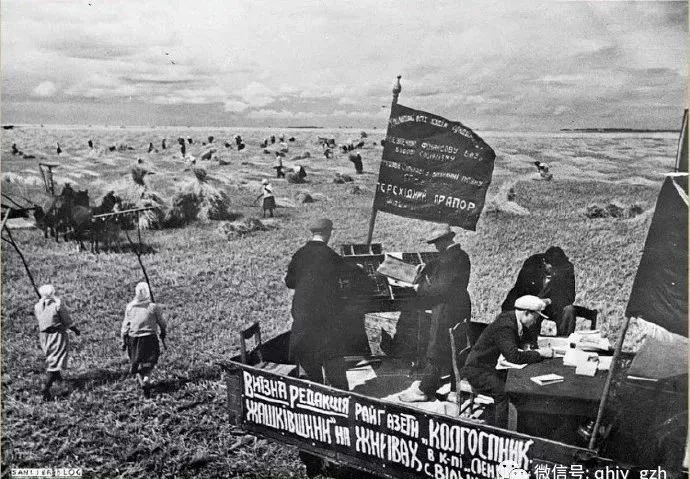

所謂集體農莊可以“降低交易費用”的說法也是很荒唐的。從官府立場講統購統銷加集體農莊可以壓低糧食收購價,甚至從瀕死的饑民口中廉價地奪走活命糧,它在這方面的“效率”人們的確是領教夠了,但這能叫“降低交易成本”嗎?

以前俄國的民粹派天真地相信,只要從少數佔有財富的人手中剝奪這些財富,給予另一部分人,自然就獲得了物資的社會平均化,做到了這一點“天下大同”的目標便能實現。集體化的結果適得其反想必人們都知道。民粹派那種只要從少數佔有財富的人手中剝奪這些財富,給予另一部分人,自然就獲得了物資的社會平均化。把破壞視爲創造的手段之一,“朗朗乾坤”的物資保證,通過剝奪就可以達到。這種重物質,輕精神,重分配,輕創造的思維模式對後來的體制影響很大。《舊約·創世紀》第41章第4節記載:七頭乾瘦的母牛走出來喫盡了七頭肥壯的牛,但自己並沒有因此變得肥壯。這說明靠搶奪維持結果平等並非真正平等。

如果從農民的立場看,他們爲這種“交易”付出的“成本”還不夠慘重嗎?幾千萬條命啊!所謂“農戶太分散國家很難與之逐一交易”也是個僞問題:世界各國的農業不管現代的還是傳統的,就經營單位而言大多數都是家庭農戶,而不是所謂能夠降低交易費用的“企業”——大農場。不管資本主義還是社會主義,搞大農場的不是沒有,但的確不多。

不能在“不公正的僞競爭”與“反競爭的僞公正”之間來回震盪。那麼“交易費用”怎麼降低?只要有經常性的交易要求,人們自然會演進出某種組織來整合交易、降低“費用”:可以是聯合談判組織——農民協會,可以是自由合作社、公司加農戶,甚至是傳統的村社與家族,而在條件適宜的地方也會出現那種“企業”化農場。但有一點:即人們必須是自願而非被迫地結合爲這種組織。就像科斯說的企業(自由契約組織)——而非奴隸制——能夠降低交易費用一樣。

而按我們某位學者的說法,組織化對“交易費用”的影響卻可以有截然相反的兩種評價:官辦集體農莊不用說是比自由小農更能降低“交易費用”的,可是農民如果自己組織成農會,那交易費用似乎反比他們一盤散沙時大得多——據說印度經濟之所以不如中國,就是因爲他們的工會農會太強大了,因而極大地增加了強勢者與工農打交道的“交易費用”(說的明白些就是組織起來的弱者最不好欺負)。

而與一盤散沙的小農打交道的“交易費用”如果還不夠小,把他們趕進古拉格式的“組織”裏“交易費用”就最低了(想怎麼欺負就怎麼欺負了)。令人難以置信的是:該學者還真引了一句俄國農奴制下的諺語來說明這個“道理”:“放一羣牲口當然比一頭一頭地放更輕鬆”!原來其心目中“降低交易費用”就是剝奪人的自由,將其圈進“畜羣”裏!如果圈不進,那就只好多付一點“交易費用”,“一頭一頭地放”吧,但千萬不能讓那些人自由地結成“人羣”,否則那“交易費用”就會大到不得了了!

以“道德批判”來解決學術問題顯然不對,猶如讓“公共輿論”來評價科學家一樣。如果實行“全民選舉教授”,大學一定垮臺。中國過去這方面的教訓很多。

但是另一方面,現在許多學者,尤其是經濟學者不少人還扮演着影響公共政策的經濟幕僚或策士角色。這種角色本來不僅無可非議,而且在今天這個時代,從某種意義上講提出對策比建立理論更重要。

但人們應當認識到的是,學者與策士從根本上講是兩種不同的思想活動:對策研究要以“可採納性”(注意:不是“可行性”。可行之策但不被採納,仍屬徒勞)爲基礎,而學理上的邏輯性相對來說倒是次要的。一些策士可以對不同的決策者提出不同的可採納對策,而這些對策在學理上是否嚴謹,邏輯上是否一以貫之,倒屬無足輕重。

轉型經濟學作爲一種學理,應當強調理論邏輯的自洽,以求達到認知上的進步,至於這理論是否爲決策者嘉納,反而不必考慮。同樣道理,這些學理是否受到公衆歡迎,也是不重要的。

然而一項公共政策就不同,是否爲決策者嘉納很重要,而是否受到公衆歡迎,也是非常重要的。其實,在很大程度上,幕僚與決策者一樣,由於其活動的公共性而成爲公共人物,也因此必須接受公衆批評,乃至公衆的“酷評”。不僅是所謂“道德批判”,即便是道德上並非不偏不倚無懈可擊的、帶有特定利益訴求的批判,他們也必須耐心傾聽。尤其在代議政治並不發達的體制中,多元化利益訴求不能體現爲議會辯論,能反映在公共輿論上也算是一種彌補。合格的策士重視這種公論猶如重視議會辯論一樣,應該是一種基本功。

遺憾的是,我們的一些學者在扮演策士角色時,一方面正確地非常重視“可採納性”,並且常常爲此犧牲了學理上的邏輯嚴謹。然而另一方面對公衆輿論,尤其是對關於公正性的批評卻非常漠視,乃至蔑視。他們以堅持學術性爲這種蔑視尋找理由,但在他們爲“可採納性”而犧牲學術嚴謹時,這種理由已遭破壞。

事實上,一些人重視“可採納性”而輕視公論的對比如此鮮明,以至於他們有時並不以學術性、而是直接以“可採納性”來拒斥公衆輿論。這時學術獨立性的大話已經不好講了:學術性固然應該獨立於公意,但學術性難道就可以依附於上意?本來這也不必苛責,在改良、妥協中求發展的社會是需要策士的,而作爲策士不能以純學者來要求,對他們而言爲“可採納性”犧牲學術性是可以理解。

然而這就要以其所提供之策的公正性爲前提,因此他們也就必須重視社會上對自己的“道德批判”,而不能傲慢地以純學者自居把這些批判不當一回事(同時又太把“可採納性”當一回事)——當然,所謂重視不等於認同,他們完全可以在道德與公正性方面爲自己辯護。

所以儘管一人兼二任、既當學者又當策士是可以的,而且學者當策士總比不學無術者亂出餿主意好吧,但是他具體做某件事、寫某篇文章時可要想好:他可以今天寫一篇學術論文,明天寫一篇奏摺。但是不能把同一篇文章既當學術論文又當奏摺。

儘管學術論文有時也能作用於決策、影響社會,但這應當並非初衷。學術文章的初衷只能是產生知識增量,因而不能爲“可採納性”犧牲學術邏輯。而作爲奏摺就不能這麼要求。但作爲奏摺既然其初衷就是爲了形成公共決策及影響社會,當然就不能迴避公論而只考慮“可採納性”,更不能在公論面前擺學者的架子。

顯然,如果說“全民選舉教授”是荒唐的,那麼“策士漠視民意”至少同樣荒唐。作爲學者不能無視學理邏輯,作爲策士不能不講公正與道德。在我們如今體制下學者兼策士的人們中,對這兩種規則的違反常常同時發生,並互爲因果——先爲過分追求“可採納”而犧牲學術邏輯,又因只顧“可採納”而漠視公平與常識。