我們很久沒測米系的耳機產品,主要原因是因爲都太平庸。這次要測評的耳機是紅米Buds5 Pro ,這款耳機號稱“旗艦音質”,大概是這個賣點吸引消費者吧。

軟硬件設計

紅米 Buds 5 Pro 電池盒設計大衆臉,卵形基本型,放在一堆TWS中,無法一眼認出。紅米 Buds 5 Pro 有黑、白、藍灰三種配色,還有一款電競版採用黑橙配色。白色款殼體表層採用高亮裝飾,這種工藝抗指紋表現較好,但抗劃痕通常一般。

電池盒做工一般般,盒蓋合縫有點對不齊,這裏將容易積存污垢,具體可以看視頻。充電口邊緣沒有進行導角處理,略剌手。翻蓋阻尼均勻,合蓋吸合力適中。紅米 Buds 5 Pro 電池盒含耳機重量爲43.5克,尺寸較小,可以隨便揣在褲兜裏也不會多礙事。

耳機採用豆芽基本型,有把的那種,重量5克,造型識別度不高,也是大衆臉設計。搭配合適的耳套,看可以實現穩定的佩戴,一般輕度運動、說話和咀嚼都不會構成明顯的鬆動或者脫落,舒適性較好,不會有明顯的頂脹感。

“旗艦音質”是紅米 Buds 5 Pro 排第一的賣點,官方頁面上,以極大的字號突出,這自信,很大程度來自於揚聲器的配置。Buds 5 Pro 採用雙揚聲器設計,由一枚11毫米口徑的動圈揚聲器一枚10毫米的壓電揚聲器構成。動圈揚聲器振膜採用鍍鈦工藝,鍍鈦是爲了增加振膜剛性,也能提升高頻響應性能,但這種組閤中,動圈顯然是負責中低頻段的。而壓電單元的振膜通常爲瓷質,具有剛性強,響應快等優點,不得不說小米很會文宣,特意提到提到了“含貴金屬銀”,那一點點銀的含量,對成本的影響也就幾毛錢,還沒有把做工提高一點的代價大。兩個揚聲器呈前後同軸排列,很多人對同軸有誤解啊,認爲同軸就是高級玩意,是音頻裏的黑科技了,其實同軸並不能改善音質,同軸共點才能改善音質,注意,共點共點共點,重要的說三遍,因爲共點才能減少相位差,減少相位差才能提升音質。根據網上的信息,得知 Buds 5 Pro 採用的藍牙主控芯片爲AIROHA AB1577SA,因爲缺乏資料,我們不清楚這款主控能做到幾路信號輸出,那麼紅米 Buds 5 Pro 是如何實現雙揚聲器分頻管理的呢?官方資料中沒有提到。

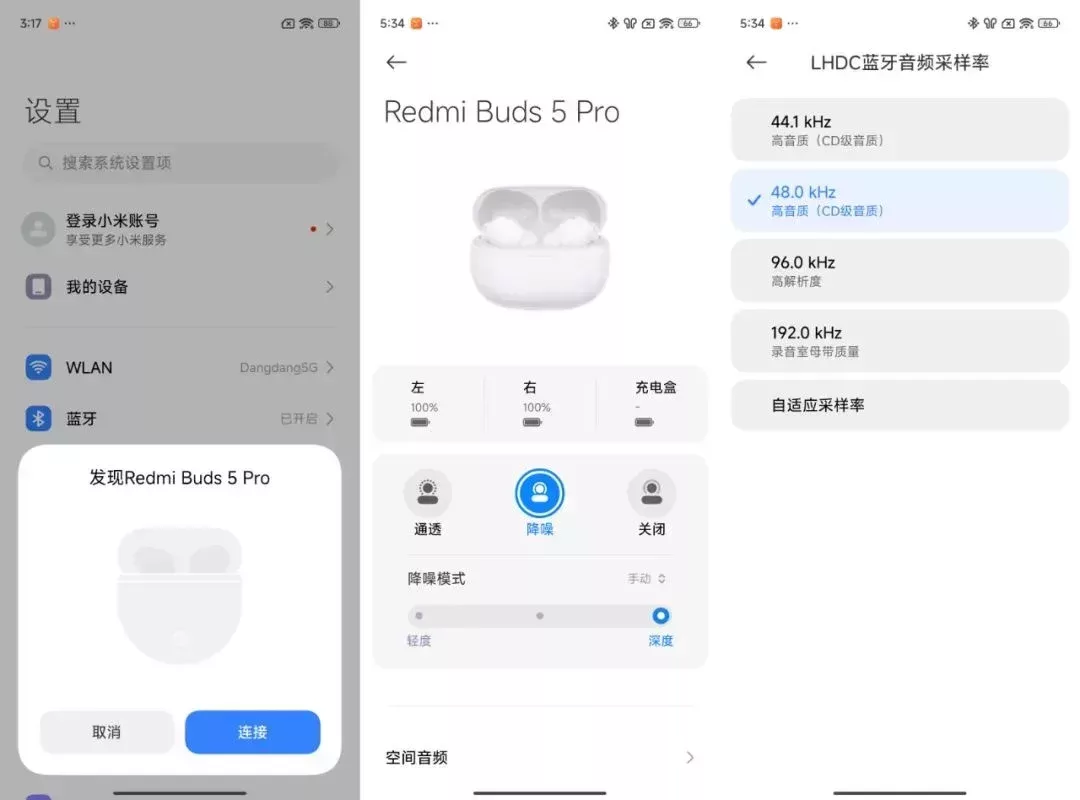

還有部分信心來自對LHDC5.0的支持,LHDC是一種藍牙無線高音質編解碼方案,實際表現也與LDAC接近,很多支持LHDC的耳機同時也支持LDAC,但紅米 Buds 5 Pro 不支持LDAC。LHDC 其實是一個比較尷尬的方案,雖然它獲得了小米、OPPO、vivo的支持,但是,OV兩家都有白名單制度,對第三方品牌來說,等同於不支持,而小米是開放性支持,但也是有限範圍內,LHDC 5.0 能支持的機型主要爲小米12-14系,紅米K50-70系以及同期的部分摺疊機和平板,和這些機型組合,Buds 5 Pro 才能滿血表現,購前須知。對於第三方品牌的手機,紅米 Buds 5 Pro 也能配對工作,但僅僅支持SBC/AAC。

紅米 Buds 5 Pro 關閉降噪,單次續航時間可達10小時,開啓則爲6.5小時,電池盒能提供近3次零到滿電的補能,實測開啓LHDC和主動降噪,中等音量,連續使用5小時後,還沒完全耗盡,這樣的續航表現相當不錯了。

使用米系手機,只要將固件更新到最新版,系統可以爲紅米 Buds 5 Pro 提供原生支持。第三方品牌也能通過安裝《小米耳機》APP來實現主要功能,但沒必要,紅米 Buds 5 Pro 和第三方品牌手機無法構成滿血搭檔。

主動降噪和語音降噪

注意:測試所得數據不適合與其他平臺的對比,因爲測試環境、方法、設備都有差別。

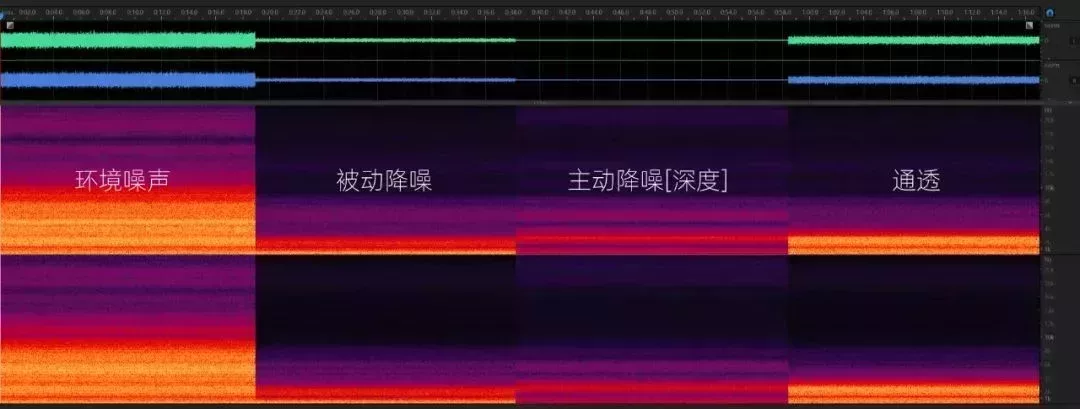

我們通過模擬不同環境的噪聲進行評估,最適合呈現的噪聲就是白噪聲。我們製造了一個80dB左右的白噪聲環境,分別錄製了環境噪聲以及紅米 Buds 5 Pro 在被動降噪、主動降噪[深度]和通透模式下的噪聲。

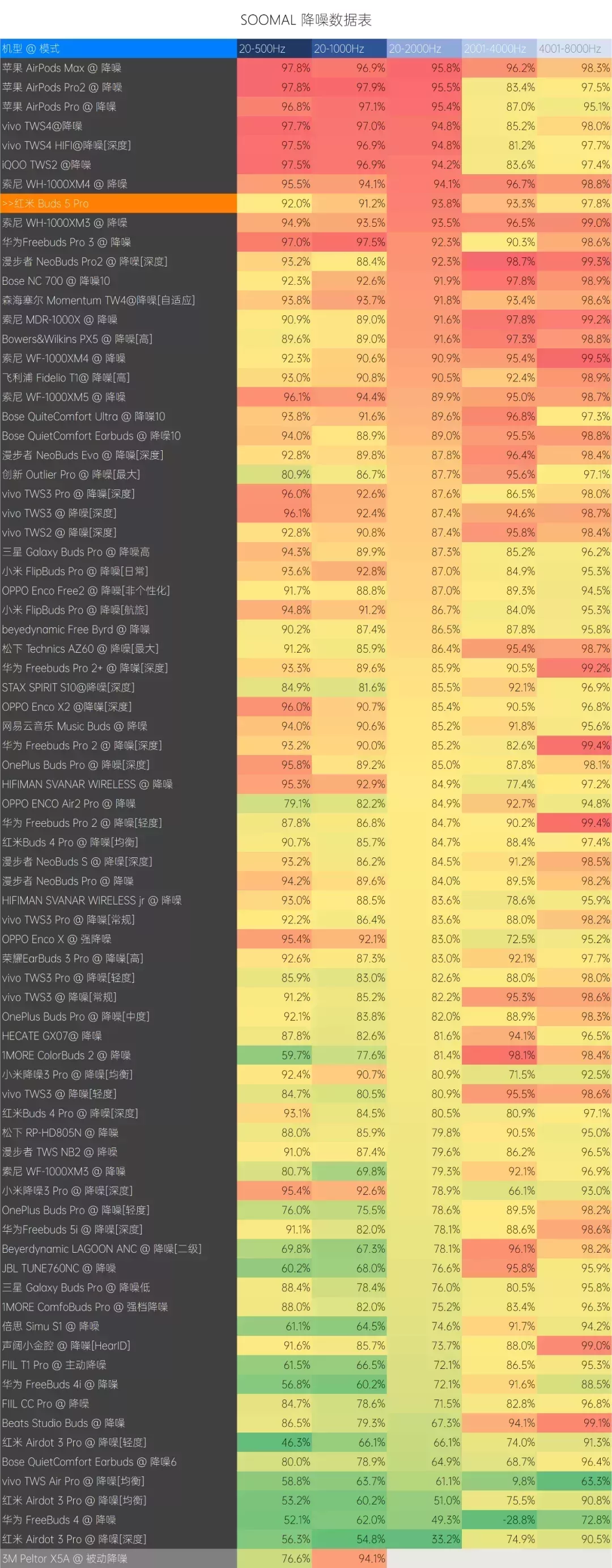

紅米 Buds 5 Pro 的降噪表現優秀,稱得上一流水平了,和價位相近的vivo TWS4 系列相比,紅米 Buds 5 Pro 在20-1000Hz頻段的表現要差一些,如果用於日常通勤,差別還是比較容易感知的。

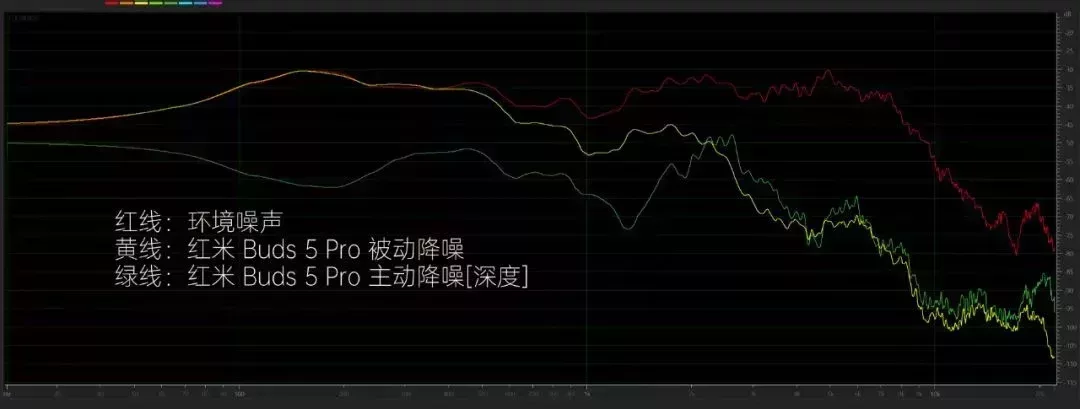

這張圖表中紅色線條表示環境噪聲,黃色和綠色的線分別代表 Buds 5 Pro 被動降噪和主動降噪[高],可以看到,紅米 Buds 5 Pro 在20-2000Hz段的降噪曲線的谷底大概在1300Hz左右。

通話降噪我們模擬了40dB的室內、80dB的白噪聲、75dB左右的人聲嘈雜、車流噪聲的公共場所等場景,以及實景測試。紅米 Buds 5 Pro 對突發強噪聲響應飛快,響應時間在0.3秒內。降噪策略和大部分耳機不同,它並不追求將背景噪聲最大化濾除爲優先,而是優先保證語音清晰度,這種策略下,語義表達是比較清楚的,不會長生歧義,但是,語音會有變形,在人聲嘈雜環境中,人聲有點像是對講機發出的那種效果。其通話表現,在當前TWS中屬於一流偏下一點的表現。

音質與總結

在實聽過程,使用了小米14Ultra作爲音源設備,編解碼當然使用的就是LHDC。在強幹擾環境中,抗幹擾表現一般,比aptX Adaptive更容易出現雜音、斷流等現象。

在音質評估環節,關閉紅米 Buds 5 Pro 的主動降噪功能,開啓主動降噪後,Buds 5 Pro 的低頻會變得相對渾濁,且結像力也明顯下降。主動降噪和音質只能二選一,目前誰家都沒有可兼得的方案。

高頻表現:紅米 Buds 5 Pro 的高頻聽感不暗,但也算不上很明亮,高頻瞬態較好,聽感上偏硬偏緊,耐聽度會受影響,密度較高,但又不是金屬振膜高音或者動鐵的那種風格,高頻聲線不算細膩,但比同價位不少耳機好,細節表現也算比較優秀。表現彈撥類樂器的高頻相對出色,聽感凌厲,但輕盈還差點意思,表現吹奏類的高頻反應,會有收得較快的感覺,失去了一些悠揚的感覺。

中頻表現:紅米 Buds 5 Pro 的中頻有着較好的解析力和結像力,密度着優點偏高,人聲形態比較挺拔,但不夠舒展,所以聽不少人聲曲面,會缺乏一些寬鬆感。表現部分清亮女生時齒音比較明顯,這類人聲聽久了會容易聽覺疲勞,如果遇到爆棚一點的曲目,聲音大一點的情況下,中高頻段也會容易出現趨亂的情況。表現大叔大嬸中低嗓音時,情況則會好一些,分頻大概還是沒做好。

低頻表現:紅米 Buds 5 Pro 的低頻的低頻並沒有像很多耳機那樣去猛加低頻量感,因此它的低頻保持了比較均衡的性能表現,瞬態、動態、力度、密度都保持了較好的水平,和那些追求轟頭的低頻類型有明顯的聽感差別,因爲相對均的緣故,它也能適應更多風格類型的低頻曲目。細節和層次的表現不算多優秀,在TWS中,算還可以。大音量下時,低頻會有點趨亂。

總結

紅米 Buds 5 Pro 的 造型就是一張大衆臉,做工一般。音質表現肯定達不到“旗艦音質”,聲音調試還欠火候,米系的文宣總是領先產品的實際表現,你們應該都習慣了吧?但話又說回來,Buds 5 Pro 的聲音表現,是對得起它的售價的,比較價格不旗艦。降噪表現不錯,國產中端TWS的主動降噪也有躋身一流的實力了。語音降噪表現比較優秀,中端機中有優勢。

一定會有讀者問,和價格差不多的vivo TWS4 比怎麼樣啊?比造型,半斤八兩,都是大衆臉;比做工,TWS4勝;比音質,差不多的檔次,各有各的問題,紅米 Buds 5 Pro 細節解析力好一點,TWS4聽感寬鬆耐聽度好點;比主動降噪,TWS4略勝一籌,但 Buds 5 Pro 實力也不弱;比語音降噪,Buds 5 Pro 勝。比不同手機的搭配適應性,TWS4勝,有aptx Adaptive和LDAC雙支持,除iPhone外全機型高音質適配。自己看着辦吧。