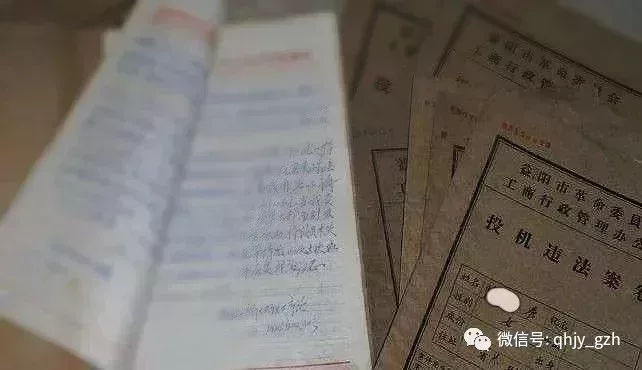

在“學習班”做筆錄

1967年春天我們第二次串聯回來以後,父親成爲批鬥對象,頭上有五頂帽子,到處都是他的大字報,我們家被縣一中的紅衛兵抄家,我和哥哥瞬間從“革命小將”變成了“黑幫子女”,被撤銷了“班長”,不準革命了。我這才發現原來革別人的命好玩,等別人革我的命時就無比悲催了。

1969年初中畢業,我們那時基本上是兩個去向,一部分“根正苗紅”的人去了工廠,其他人升入高中,唯獨我和另一個女同學因“政審”不過關,搭不上這任何一班車,成了“待業青年”。當時我所在的西北小縣城還沒有展開上山下鄉運動,到1971年我插隊之前,大約有近兩年我因爲“不準革命”又無學可上成了“逍遙派”。

新學年開學,我坐在門檻上眼巴巴的看着一幫幫孩子們相互招呼着去學校。我整理好書包、鉛筆盒,對父親說,我真切地體會到高玉寶說“我要讀書”是什麼滋味。父親說,你和高玉寶不一樣,如果真想讀書,雖然被抄家別的書沒有了,把這兩套全集(《馬恩全集》和《列寧全集》)讀完讀懂,別說高中了,大學也畢業了。

我先從《馬恩全集》開始讀起,感覺知識結構歷史文化背景相差太遠,又缺乏工具書輔助,很難讀明白,便又從《列寧全集》開始讀起,好在不懂的問題還可以問父親,配合家裏一套安菲莫夫的《世界近現代史》,開始了我的自學之路。可能父親感覺到我一個人光在家裏矇頭讀書不接觸社會也不行,就和城關鎮的熟人打招呼,說有什麼抄抄寫寫或跑腿的工作,可以叫我去義務幫忙。

我1966年小學畢業剛進入中學就開始鬧WG,到1969年中學畢業,沒正經上過幾天課,我的文化水平也就是小學畢業,“狗爬”般的一筆字也拿不出手。初中那三年,雖然寫過大字報也刻過蠟板印過傳單,但基本上都是轉抄的高年級學生或者外地的大字報,我其實懵懵懂懂只是跟在別人後面起鬨,很少有自己的思考。

城關鎮裏有不少文書類的活計,雖然只是謄寫複寫,對我也是一種鍛鍊。記得有一次用複寫紙拓印好幾份稿子,我生怕下面錯位不斷地用手撫平紙面,寫好一看,一摞紙被我摸來摸去全是藍手印。從那以後我就知道要讓複寫卷面整潔,除了寫字一定要儘量少地接觸稿紙。

後來不知什麼人提意見,說一個“黑幫子女”在鎮機關裏出入不好,我便被“辭退”了,其實也無所謂“辭退”,我本來乾的就是“義務工作”,連午飯也不管。那一段抄寫工作給我帶來的唯一的好處是,我的字寫得比原來好看多了。在家啃了幾天《列寧全集》,城關鎮又通知我去鎮“法紀教育學習班”做筆錄,當然也是義務的,不過說好可以管一頓午飯。我認識社會接觸社會就是從那時候開始的。

學習班建在城區的東北城角,那時候還有城牆,城角下有兩排平房,有4-5個復員軍人和幾個民兵管着一幫“投機倒把”、倒賣票證、賭博、偷竊、鬥毆、搞宗教迷信活動以及羣衆舉報的有男女作風問題的非公職人員。學習班只具體進行所謂“法紀教育”。在“砸爛黑公檢法”的大背景下,就連文革前本來就沒有多少現代法治色彩的“維辛斯基式法律”也被扔在一邊,流行根據“公安六條”、一打三反文件和“革命羣衆意見”判案。所謂的“法紀”其實無任何“法”可依。

熟悉方言土語

我們把復轉軍人統稱“班長”,雖然“班長”具體管什麼內容並沒有一定之規,但是大體上有區分。我所在的組管“投機倒把”、小偷小摸之類,涉及政治、宗教以及男女作風問題的歸另一組。我的具體工作是在那些“班長”“審案”時,我坐在旁邊的一個桌子上做“筆錄”。剛開始手寫跟不上嘴說,加之有些口音聽不清楚,緊張的手忙腳亂字跡潦草,還有不會寫的字,交上來的記錄實在是一塌糊塗,班長不滿意,我自己看着也臉紅,不忍卒睹,差點我就被辭退回去了。

我翻了翻別人以前記錄的,知道此類型記錄都是問答方式,前面是基本信息,比如姓名、籍貫、住址、職業、民族,正文是重要部分——“活動”過程,要提供時間、地點、經過,關鍵情節的人和事,最後覈對記錄內容後由審訊人、被審訊者和記錄人簽名即可。

前面的部分在登記冊上有一些,事先閱讀就可以做到心中有數。這一項的難點主要在人名上,有些人名用當地語言起的,比如說“張尕蛋”、“馬碎碎”、“尕”、“碎”之類在土話中就是“小”的意思。我隨身帶一本《新華字典》,不會寫的字先空下來等到有空檔的時候趕快查字典補上,也許是沒有其他更合適的人,也許是看我查字典的認真勁,總之我被留下來了。

筆錄的關鍵是中間部分,即“事實交代”一定要記清楚,做好這一點首先要熟悉當地方言。我語言模仿能力不強,在西安基本上只說大院普通話,陝西話能講但講不好。主要是我們所處的環境都不鼓勵說方言,老師有時還會譏笑普通話說的不好的同學。秦隴方言雖然都屬於中原官話,但差異性還是挺大的,所謂“十里不同音,百里不同俗”嘛,更何況還跨着省呢。

我是家裏下意識地刻意“本土化”最早的人。原因很簡單,是因爲我總被巷子裏那些小男孩欺負,講普通話會被喊作“洋婆娘”,講陝西話就會被一幫小孩起鬨叫“老陝,老陝,豬娃子買了幾擔擔”。後來我才知道,由於三年大饑荒時張仲良治下的甘肅餓殍盈野,陝西的狀況就好於甘肅,當時的很多甘肅饑民被迫東下求活,男人到陝西去要飯,女人更到陝西與人“同居”,有的丟下這邊的家,在那邊生了孩子,饑荒過後又跑回來,導致無數悲劇。當時俗稱“走陝西”。

另一方面1949年前後甘肅“新區”基本都是隨“一野”由陝入甘的“西進幹部”(類似南方新區的“南下幹部”)掌權,文革時當地人鬥“走資派”,也有本地人不滿外地“流官”的因素。所以當地人對陝西人又嫉妒又反感。我雖不懂這些背景,但生活所迫,也只好學本地話,力求融入社會。這不過是人趨利避害的本能而已。

到了我做筆錄的時候,一般本地話都能聽明白,但是遇到一些年齡大又講俗語土話的,還是聽不太懂,平時我就向身邊的人請教。他們故意一本正經教我一些罵人的話,並不告訴我原來說話的場合,等我說出來不合時宜的話,一堆壞男生就擠眉弄眼哈哈大笑,我才知道不是好話,起碼不是姑娘家家應該說的。

當時我把語言的粗鄙粗野化看成是“與勞動人民打成一片”的途徑。有一次與弟弟起爭執,我無意間冒出一句當地罵人的話,母親愣了一下沒反應過來,稍後瞪了我一眼,嚇得我連忙吐舌頭,知道犯了父親以前教過“不學禮無以立”的規矩。以後我就有點兩面派,在家裏不敢造次當乖乖女,在外面則匪匪的。後來在社會上與三教九流的人打交道,這些本地土話也幫我一些忙,有人看着斯文小姑娘想“柿子揀軟的捏”,我冷不丁冒幾句邪乎的土話,有時也能震震場面,現在想來不過是虛張聲勢而已。

聯想到後來我在莫斯科認識一位懂中文的記者,他特熱衷於用俄語教我們罵人的話,我表示不屑,正經的表達尚有困難,遑論土話呢?他振振有詞地解釋說,課堂社會兩不誤,這也是學外語的路徑之一,並舉例說,你們從課堂裏出來的人,主謂賓結構的句子聽着就是中式俄語,口語當中能省則省,能簡則簡。土話俚語雖然粗俗,不登大雅之堂,但是必有它流行的原因。

他舉例說,“пошли на казаки”,按字面意思翻成中文是“去哥薩克”,而實際意思是“搞倆兒錢花花”,因爲哥薩克經常在河灘處搶劫商隊,久而久之進入到語彙當中。喝酒的時候中國人說“走一個”,俄語中也有類似的說法,所以懂點土話更容易融入本地社會。普京上臺後,其語言風格的一個特點就是向口語化靠攏,甚至把一些黑話俚語融入到正式場合,引起民間的一股效仿浪潮,這當然是後話了。

話說回來,由於筆錄時一般不能出錯或者塗改,我事先就和班長說好,萬一我沒有聽清楚或者有疑問的時候,就做一個手勢,請他再問一遍,另外他也允許我過濾掉一些土話,因爲有些字他也不會寫。十幾天下來我已經可以駕輕就熟了,能夠勝任工作了,卷面整潔、字跡也秀麗耐看了。

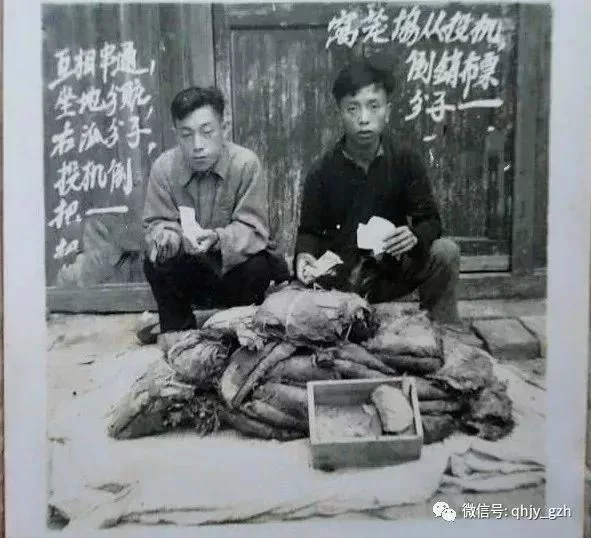

暴打“小偷小摸”、嚴懲“投機倒把”

我們組經手最多的是偷竊案件。除了個別扒手組織者外,大部分小偷都是年齡與我不相上下的孩子。這些“執法者”對小偷格外痛恨,人贓俱獲扭送來的,班長一般是先打後審,沒有得手的“疑似小偷”,更要打到承認爲止。啪啪打人的聲音嚇得我不敢抬頭,就好像打在我身上一樣。一個小偷被打得腿抽筋,嚇得我喊出聲來。在學習班裏班長們打人是家常便飯,有時候他們叫我晚點進去,裏面先是一頓亂揍,我站在門口聽着裏面嗷嗷叫,嚇得脖頸子一陣發涼。

由此我認識了當時全縣的小偷,也從來沒被偷過。也許與那些班長比較,我沒有資格也不會訓斥任何人。他們出去後對我也比較客氣,遠遠看見我就閃開了。有一次可能一個剛上道的新手摸了我的兜,不一會兒失物就被一個進過學習班的人送回來了。

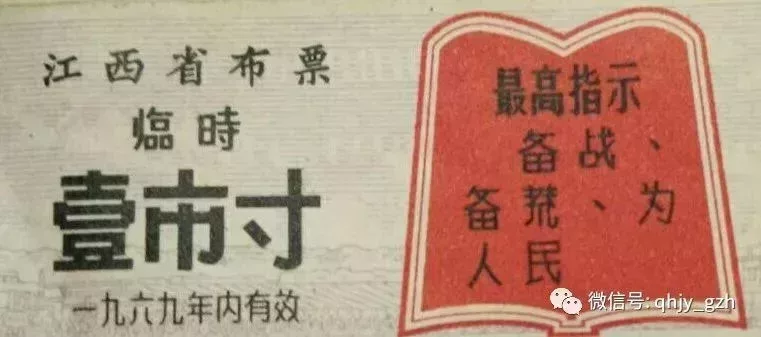

“進學習班”的另一大類人是倒賣票證的。計劃經濟是短缺經濟,對喫穿用的必需品憑票供應,從1955年發行糧票開始,就有諸多的布票、糧票、棉花票、肉票、油票、糖票、豆腐票……統稱票證,這些票證只允許持票人使用,倒賣票證違法。那個時代,脫離計劃經濟的自發工商業行爲,只要進價低於出價有利在焉,統統可以歸到“投機倒把罪”裏。倒賣票證也屬此列。數額巨大是要判刑的,如果只是十幾斤糧票,就要送到“學習班”來。

如今一些年輕人根本不理解這一切。媒體曾提到一個有博士學位的“青年學者”知道當年有“糧票”,卻以爲是類似分發救濟糧式的“皇恩”憑據,聽說持糧票買糧還要付錢還驚訝不已,他以爲憑票就可以領取糧食呢。不過,有票無錢固然買不到糧,有錢無票同樣買不到(當然也有“黑市糧”可買,但價高不說,違法風險也與買賣糧票類似),其他“憑票供應”的必需品也是如此。而在極度短缺的那時,有錢無票、乏錢餘票者與有票無錢、乏票餘錢者間的票證交易,即便不是爲了賺錢而是爲了謀生,其實也是沒法消除的。

無怪乎整個計劃經濟時代一直延續着朝廷與“升斗小民”的貓捉老鼠遊戲,“消滅投機倒把的土壤,消滅黑市和自由市場”的鬥爭持續幾十年。1960年代中央就曾下發“管理市場,打擊投機倒把的指示”,1970年“一打三反”運動在農村的主要任務就是反對投機倒把,那時候提出“杜絕投機倒把”的幾項措施就有:第一,無證的任何單位和個人一律不準從事商業活動;第二,官家不許上市的商品一律不準上市,第三,任何單位不準到集市和農村社隊自行採購物品;第四,倒賣票證、倒賣統派統購物品、脫離官營的無證商販都可以視爲投機倒把。投機倒把是新生的資產階級從經濟上挖社會主義牆角、復闢資本主義勢力的罪行,與投機倒把分子的鬥爭是兩路線的鬥爭。

在這種氛圍下,對地下市場管的特別嚴,數額較大較典型的案例一般都送到縣裏,到學習班的那些人只是把個人需求差異的那部分拿出來私下裏交換或倒賣。那時的城關鎮裏就有相當多的“農業人口”,雖住在城裏卻不是市民戶籍,作爲“城關公社”各生產隊的“社員”,他們是沒有糧票的,這就意味着他們在城裏無法喫飯,所以常見他們用布票換糧票,或者賣掉布票換一點零用錢。

這種私相買賣的情況當時很普遍,就連我母親私下裏也偷偷買過布票。否則每人每年一丈二尺布票做一牀被子都不夠,父親要下鄉,哥哥要去地質隊,總得要添置一牀鋪蓋吧?這就意味着一年不能添置新衣服了,而我們正長身體,棉質的衣服又特別不經穿,所以身爲國家幹部的母親,明知不合法也不得已去買一點布票。

在學習班裏我還遇到過我同學的母親,她因爲買了兩丈布票,被糾察隊扭送到學習班。她不識字,最後在記錄上按指紋的時候說眼神不好,讓我拉着她的手按了手印。爲此班長狠狠批評了我,說按手印必須是自己完成,要不她出去說像黃世仁拉着楊白勞的手強按了手印,你咋辯解呢?我們還碰到過縣革委會負責人家的親戚,要不是他報住址,我們一再追問才知道與“縣衙門”還有這一層關係……。可見皇上也有窮親戚,肯定是有不得已的難言之隱,纔會出此下策。他一再懇求我們保密,不要讓其他人知道此事。我當時閃過一個念頭,法不責衆嘛,有這麼多人踩線,爲什麼就不能放開一點,允許人們互通有無呢?當然這種想法也只能爛在肚子裏,下意識還會自我批判自己落後跟不上形勢。

在我的記錄中,進來的那些人說,沒有衣服可以全家共用一件,誰出門誰穿,但娃兒們沒有糧喫一天也撐不下去,比起穿的,喫飯更重要。家裏別無長物,不賣布票賣什麼?我不偷不搶,拿政府給我們的布票換一口吃的,爲什麼就違法了呢?有人說,孩子病了缺錢買藥,賣了油票救急,難道能看着孩子病死不管嗎?買布票的人則說,女兒出嫁,好歹總得置一套新衣吧,一個願買一個願賣,咋就犯法了呢?我們對數額不大的,一般教育教育,勞動兩三天也就放了。但他們還是難免“故伎重演”,所以我不時還能看到“二進宮”的熟面孔。

“賭博”與“破鞋”遊街示衆

和買賣票證一樣,爲打麻將進學習班的人也不少。那時候沒有什麼文化生活,

過年的社火也被禁了,除了讀報、政治學習外不允許有任何娛樂性質的活動,人們的生活極度貧乏,冬閒時總有人偷偷摸摸推推牌九打打麻將。文革時期麻將、撲克都屬於“四舊”,抄家的時候要全部焚燬。可是人們總要有點社交和打發閒暇的一些小愛好吧,所以手工製作的麻將和撲克應運而生。老百姓之間的這種娛樂,也就是玩玩,即便有現金輸贏也是很小的金額,可一旦被人舉報就會被基幹民兵扭送到學習班。

我認識的一些長輩,平日裏叔叔伯伯地叫着,他們進了學習班我感覺特別不好意思,就像是我做錯事了一樣。也許是學習班的烙印,我一直都不碰麻將和撲克,但我不反對別人玩。我那時候就納悶,麻將傳承了沒有上千年也有幾百年,只要無害他人,親朋好友之間閒來無事打幾圈,頂多是一種家庭和熟人內部的事,今天輸明天贏幾個錢不等於左手倒右手,幹嘛要三令五申禁止,還要拿去遊街呢。

對了,對來學習班的人有兩種處罰:一種是勞動,一種是遊街。學習班有兩塊不大的地,一塊種蔬菜,一塊種麥子,我們中午的午飯都產自這兩塊地。對偷盜、倒賣票證輕一些的處罰就是擺弄那兩塊地,你想來來往往那麼多人,學習班的莊稼蔬菜長得能不好麼?

賭博和生活作風問題則都會被遊街示衆。所謂賭博,那時很多其實就是打麻將被舉報。而生活作風問題則主要是懲罰“破鞋”。我沒有給那個組做過筆錄,卻見過對這些人的“處理”:給這些人帶上紙糊的高帽子,脖子上掛着示衆牌,或者掛一串舊鞋,一邊敲鑼一邊喊“我好逸惡勞,聚衆賭博”,“我是破鞋,亂搞男女關係”……,後面跟着一大幫扔石子的小孩。

遊街的作用就是要靠圍觀引起示範效應,這種羞辱當事人的方式盛行一時,人們尤其喜歡看羞辱女人。在那個小縣城裏,只要有人一呼“看破鞋遊街囉”,就觀者雲集,宛如一場節日賽戲般熱鬧。與這些“壞女人”相反的好女人標準形象,則是那些被大規模動員去幹重體力勞動的“鐵姑娘”:五大三粗,或代牛拉犁、或腰繫繩索懸在半空揮錘打釺。這兩種形象構成了那時“婦女解放”的典型景觀。