都說“不喫掛麪”是北方人最後的倔強。在北方人心裏,掛麪處在麪食鄙視鏈底端,甚至低於方便麪。

爲啥?當然是因爲北方人有操控麪食的自信,能手擀肯定第一時間選手擀,實在來不及的話,只需一把麪粉的“基本盤”,也能快速地變出各種花樣!不信?請看!

01

做麪條太麻煩?

/ 來碗疙瘩湯 /

麪糰在北方人手裏,可以變成手擀麪、刀削麪、抻面……但如果覺得和麪、加工麪條太費時間,那不如來一碗疙瘩湯!

最常見的做法是在乾麪粉裏緩緩滴入細線狀的清水,同時用筷子快速攪拌,麪粉逐漸變成絮狀的小疙瘩,煮到鍋裏很快就熟了。可能因爲這個“拌”的動作,西北通常稱疙瘩湯爲“拌湯”。

除此之外,也有把麪粉和成比較稀的麪糊,用漏勺直接漏成麪疙瘩的做法。如果用特製的筷子把麪糊一條條“趕”進鍋裏,成爲均勻的條狀,就成了山西的“剔尖”,也叫“撥魚兒”。在陝西的關中地區,還有一種用筷子將麪糊一團團夾入鍋裏的粗獷派疙瘩湯,因爲這樣煮出來的疙瘩比較大,形如鳥頭,別名“老鴰顙”(顙就是頭的意思)。

僅是水煮麪疙瘩,當然沒什麼味道,還要靠各種配菜和湯來調味。北京和東北都比較偏好西紅柿雞蛋疙瘩湯,撒點兒香菜末,細碎的麪疙瘩浸潤在酸香的湯汁裏,漂浮着柔軟的蛋花,喝起來滋潤舒服,胃口大開。

到了膠東,海鮮疙瘩湯肯定是必喫的,蝦仁、蛤蜊肉、八爪、蟶子……各種海產隨機組合,爲麪湯增添了濃鬱的鮮味。

在內蒙古中部和與它接壤的陝北、晉北,家常做疙瘩湯時不僅會放入煮得綿軟、入口即化的土豆條,還會用胡麻油熗一撮“扎蒙花”調味,扎蒙花是野生細葉韭的花,採摘後曬乾保存,可以喫很長時間。油熗扎蒙花澆在疙瘩湯上,瞬間散發出獨特的香味,平平無奇的麪疙瘩變得滋味十足,“扎蒙拌湯”也成了它的專屬名字。

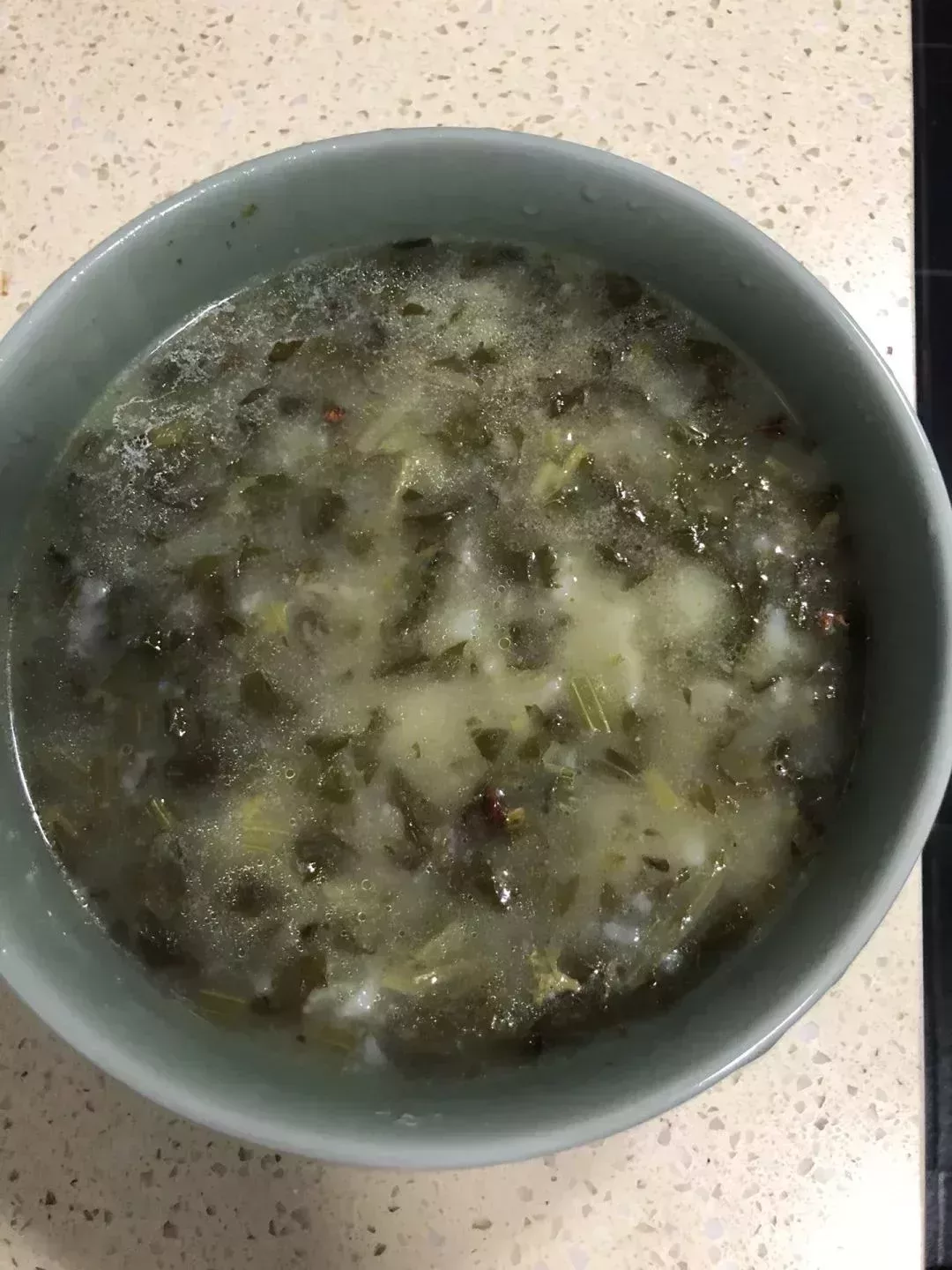

西安的“薑絲拌湯”裏不僅放了薑絲,還有切碎的青菜,點睛之筆是上桌時撒進去的一把炸麻葉,爲拌湯增加了油香味道,口感也更豐富。在陝南,夏日裏更受歡迎的是“漿水拌湯”,酸爽的漿水菜切碎,下鍋略炒,加入漿水燒開,倒入麪疙瘩煮熟後,酸香撲鼻,解暑又解膩,讓苦夏不振的胃口重新恢復。

做疙瘩湯時,麪疙瘩和蔬菜通常是各自分離的,但也有例外。河南的韭菜疙瘩湯算是一種“超級懶人版韭菜餃子”,韭菜剁碎後直接和在面裏,再將一團團綠色的麪疙瘩夾入湯鍋中,煮熟後韭香濃鬱,紮實的疙瘩很有嚼勁。

山西清徐的“沾片子”也是面和菜葉融爲一體,但沒有湯,有點像不用炸的天婦羅,將菜葉均勻地裹上一層麪糊後煮熟,表層的麪皮卻不脫落,其實也很需要功夫。煮好的沾片子直接蘸點醋和蒜泥喫,滿口清爽的蔬菜原味。

02

不用揉麪

/ 麪糊一攤香噴噴 /

北方的各種家常餅雖然好喫,但有的要反覆揉麪、擀開,有的要發麪,有的要包餡,工作量都不小。有沒有簡易版的呢?當然有!麪粉加水和調料,有時還會放雞蛋,調成稀麪糊,在燒熱的鍋或是專門用來烙餅的鏊子上攤成薄餅。(和煎餅果子的區別主要在於原材料不太一樣,煎餅一般用綠豆麪等雜糧。)

晉南一帶叫攤麪餅爲“煎饃”,傳統習俗在農曆六月初六喫,據說爲了紀念女媧補天。做煎饃的麪糊里加入切碎的新鮮花椒葉和鹽,不需要就菜也有滋有味。攤好的煎饃薄薄的,酥軟筋道,讓人很容易喫得停不下來。類似的做法,在河南叫煎餅或者“面託兒”,裏面或是加蔥花,或是加韭菜碎,或是放荊芥葉子,和白麪都能形成很好的搭配。

如果在麪糊里加入蔬菜絲再攤餅,在山東、河北叫“鹹食”。胡蘿蔔絲、黃瓜絲、西葫蘆絲都是攤鹹食的首選。攤好的鹹食趁熱蘸着香油蒜泥喫,格外軟糯鹹香。北京似乎只認準西葫蘆絲,用它調和雞蛋、麪粉,不需要額外加水,原汁原味的西葫蘆攤出的“糊塌子”香味誘人,外脆內軟,西葫蘆熟後仍然保持着鮮嫩的口感。

03

菜飯一鍋出

/ 面也能做到 /

米飯和菜、肉一鍋燜熟,成就了菜飯、煲仔飯、抓飯等經典喫法,麪食其實也不遜色。除了“麪條+菜組合”的經典款扁豆燜面,還可以把主食換成更多的花樣,主打一個既簡單又好喫!

北京平谷的農家主食“粘卷子”風靡各個農家樂,光看名字很容易以爲是糯米制品,其實它是地道的麪食,儘管和燉菜同處一鍋,但並不像貼餅子那樣貼在鍋邊,而是直接蓋在菜上的。燉雞、燉魚都可以做粘卷子的打底菜,但最經典的還是排骨或者五花肉燉豆角。卷子在燉菜時現做,將溫水和的軟麪糰擀平,抹上油、撒點花椒鹽,捲起來切段,再將切段的面坯輕輕拉長,兩三條一起擰成麻花狀,鋪在鍋裏的菜表面,一同燜熟。吸滿豆角排骨湯汁的卷子富有彈性,貼着鍋邊的部位質地酥脆,很容易就超過平時的食量。

遼寧錦州的烀餅和粘卷子有點相似,但不用把面分別做成一條條卷子,而是將整張麪餅蓋在豆角排骨上,熟後再把油汪汪的餅趁熱撕開,就着噴香的燉菜一起喫。麪餅可以用不發酵的“死麪”,也可以用發麪來做。隨着這種喫法的“出圈”,它多了個有趣的名字“小豬蓋被”。爲了更形象,往往會捏幾個小豬形狀的饅頭放進去,蓋上面餅被子一起燜,期待着食客第一時間光盤。