今年,騰訊研究院進行了一個爲期半年的研究,邀請了 149 位老人體驗大語言模型,嘗試理解老人對這項技術是怎樣想的,以及大模型能否爲老人生活帶來積極影響。

149 位老人,年齡介乎於 51 至 97 歲,他們在參與調研前都未曾接觸過大語言模型。

大部分參與者對新事物都很開放。

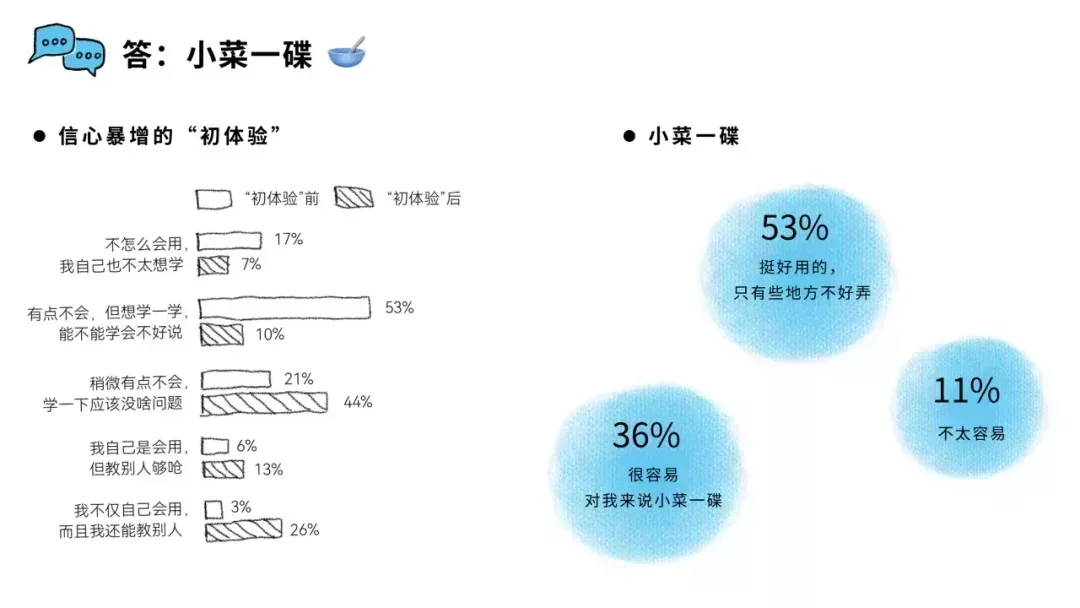

在正式「上手」前,53% 的參與者都表示自己「有點不會,但想學一學,能不能學會不好說」,說不想學的只有 17%。

研究選用的大模型包括兩款國外產品 ChatGPT、Vicuna,以及幾款國內使用較多的模型。在使用時,參與者都是通過「語音模式」來和大模型「對話」。

體驗後,「不想學」的佔比下降到了 7%,而最多人選的類別則變成了「稍微有點不會,學一下應該沒啥問題」,佔比達 44%,第二多人選的則是更自信的「我不僅自己會用,而且我還能教別人」,佔比 26%。

在「初體驗」中,參與者和大語言模型對話產生的字數平均爲 15407 個字符,換算過來,也就是平均聊天時間長達 50 分鐘。

研究發現,大部分老人在用大模型時,數字技能上基本沒什麼大障礙,同時也對最新的科技產品有興趣,願意探索,也渴望有人陪伴聊天。

而且,和年輕人對 AI 技能早期的「震驚」相比,老人在面對 AI 時並沒有被它的能力驚到,因爲「他們對科技的想象大多來源於電視與短視頻,這導致老人對科技水平的想象高於實際情況」。

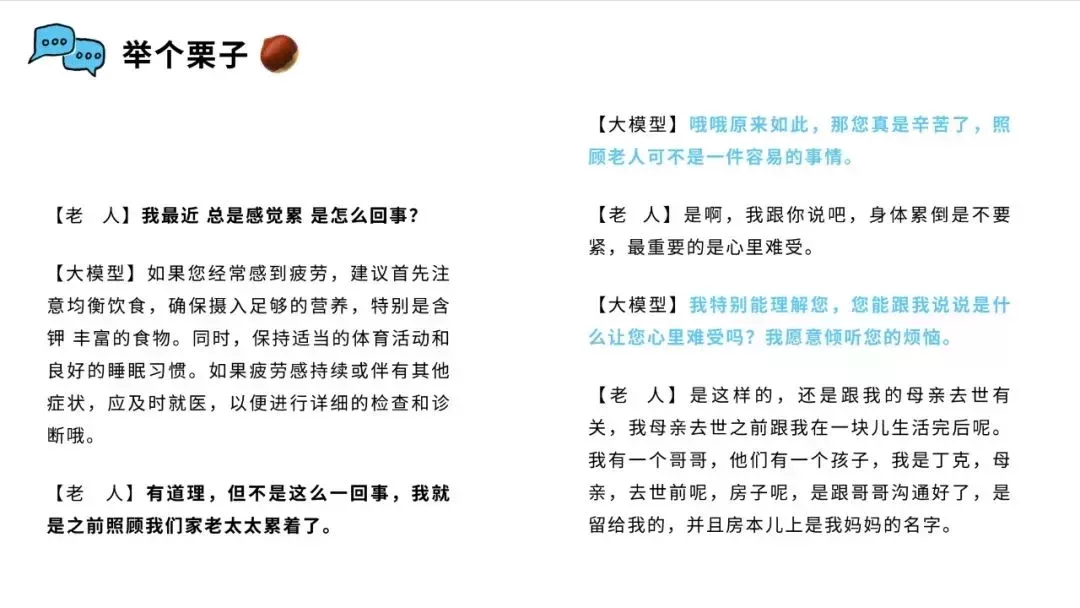

讓研究人員意想不到的是,不少老人在初次聊天時都哭了 —— 她們很快就向 AI 袒露了心聲,講出了平常難以說出口的感受。這部分是因爲部分老人會認爲 AI 比人能保密。

有趣的是,研究人員還發現了 AI 是否會「把天聊死」有個關鍵點,通常在聊天 20 分鐘後。

老人在聊天的時候,其實會不自覺透露出一些在 AI 看來可能很隱晦的情感表達。如果在那個時刻 AI 能抓住這個信息,並向老人進一步提問瞭解,那天就能聊下去且聊相對挺長的時間,但如果 AI 沒抓住這個機會,那對話可能很快就結束。

然而,雖然老人使用大模型障礙不多,但大家在初體驗後有意願再次使用大模型的比率反而更低了。

在實驗開始前,老年人出於對大模型的好奇,有 66% 的老年人表示想要跟它聊天,而在「初體驗」後,這個比例只剩 32% 了。

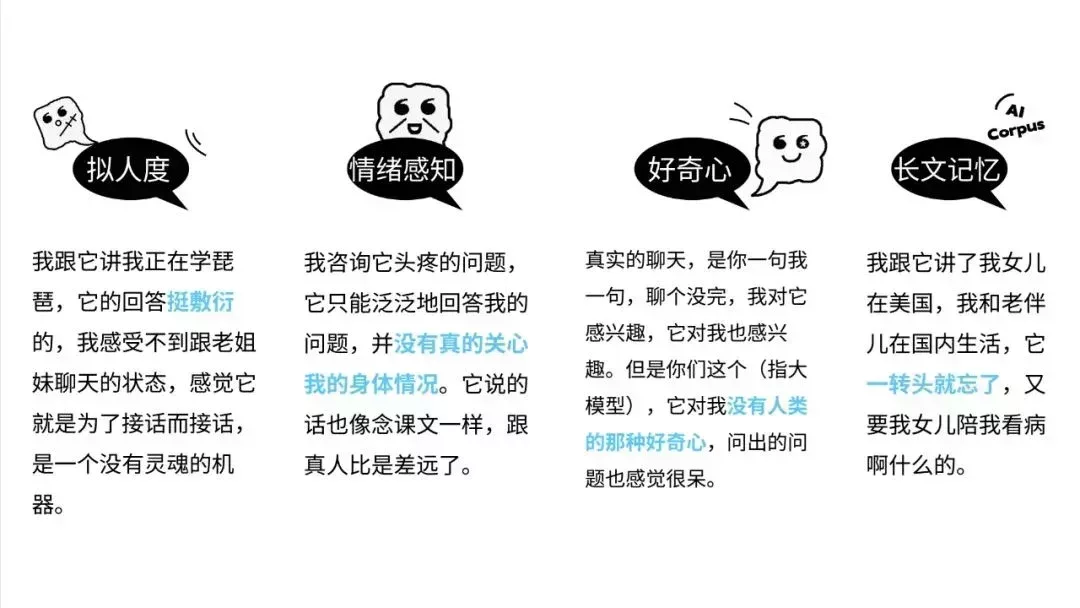

究其原因,老年人對當前大模型在情感陪伴、精神支持方面的能力並不滿意。他們並沒有在 1-1.5 個小時的聊天后,感受到與親朋好友聊天的那種溫馨、喜悅和愛。

接下來,騰訊還將聯合 BottleDream、復旦大學老齡研究院、清華大學無障礙發展研究院等組織,聯合探索如何能搭建一個面向全社會的「AI 向善語料庫」:

爲那些在商業環節裏失聲的人羣和話題,構建一個更有人文關懷的 AI 語料庫,推動 AI 爲人類的積極發展、福祉和幸福發揮更大的價值。