90後設計師徐俊偉,來自江西的小鄉村,太太何曉燕是上海金山人,他笑稱自己是一個“上海女婿”,老丈人在上海鄉下的稻田邊有一棟老宅,2021年,一場大雨讓老宅子變成了危房,徐俊偉牽頭改造,建起了一棟460平的4層小樓,一家四代人共居。

6年前,37歲的項惠斌,帶着兩個孩子,從深圳回到老家福建培田村,重蹈父輩的軌跡,傳承做老中醫的祖父的手藝,三代人一起生活和勞作,種稻、釀酒、曬藥。陪伴父母,又豐富孩子的童年經歷。

一個名爲“耘兮小院”的花園在網上走紅,視頻的主角是一位已經78歲的重慶農民爺爺。

這幾年,他帶着全家人一起勞作,慢慢地改造了小院,一年四季都有鮮花依時節盛開。小輩們也越來越頻繁地回到這裏。

“在城市裏待久了,回到這樣的院子裏,所有的事情都會豁然開朗。”

上海女婿爲全家蓋一棟四代同堂的家

我是徐俊偉,江西人,20歲來到上海,做過服務員、羣衆演員、發過傳單,後來又去了工地,在工地上接觸了設計師這樣一個職業,慢慢學習、努力,成爲了一名設計師。後來去西藏旅行認識了我太太,現在是一個上海女婿,我們結婚到現在7年了,好快。

我太太在上海金山出生長大,領證前,她領我第一次回到這個老宅,當時第一印象真的很老舊,房子夾在兩棟樓中間,光線基本被擋掉了,室內不開燈的時候基本是黑暗的狀態,並且很多牆已經開裂了。

老宅子是我老丈人結婚之前造的。原來的老宅一樓就是一個大客廳,一個小廂房,後面還有個小茅屋,我和太太每次回來基本只能待三四個小時,因爲你沒有地方坐,沒有地方休息,非常拘謹。

老宅佔地120平左右,我們從2021年的11月份開始動工,施工大概跨了三個年度,花了200萬左右。

改造首先要解決我們最牴觸的一點——這個房子沒有光。我在房子的頂面和立面上開了將近30個窗。西北面的大窗、中庭頂部的天窗,保障了房內有充足的光線,即使未來西面的鄰居蓋房子,也不會有太大遮擋的問題。

我重新劃分了室內的功能佈局,一個樓層一代人:一層是爺爺居住,二樓是老丈人居住,三樓的話是我們夫妻倆住,四樓則是工作室,以後等小孩大了也可以給他作獨立空間。按代際分層,先解決每一代人在生活方式上的衝突,大家可以互不幹擾。

傳統的自建房通常是一個樓梯間一直到頂,每一層之間是隔開的,上下樓大家相互之間沒有溝通。我重新調整了樓梯的動線,做了很多的鏤空、錯層,挑空從一樓貫穿到屋頂,比如說我在閣樓,跟我兒子喊,他會到處找,然後抬頭;我每次站在三樓,一低頭就能跟老丈人去聊天;有時候老丈人做完飯喊一聲,我們全都聽得到——這種狀態我覺得特別溫暖。

我從小是留守兒童,一放學滿村去玩,到喫飯的時候,我奶奶會在家門口大喊一聲,是我現在特別珍貴的一個記憶。我希望在這個房子裏面有這種互相呼喊的狀態,房子得有聲音,這樣它纔是活的。

房子對每一代也有專門設計、考量。像爺爺在一樓的房間是挪到了前廳的後面,因爲老人的睡眠是很淺的,緊貼着外圍,有一點點聲音,他們就會醒來,同時光線稍微弱一點,也更有利於老人的睡眠。

我們的傢俱大都有棱有角,包括院子其實沒有做坡,很多來的朋友說你家太不適合老人居住了,其實我的考慮點是——看不見的危險纔是最危險的。大部分的老人摔跤碰撞,是源於對看不見危險的隱患,將危險可視化,反而會有利於他注意安全,提高危險防範意識。

這個房子是四代同堂的一個狀態,幾代人之間理念偏差其實還是蠻大的,當初有考慮過裝全屋地暖、中央空調,但老人他看到你空調全部開着,那就是浪費。他可能情願是我不要空調,我體溫上差一點也是ok的。

最後我找了一個折中的點,就是每個人的房間內安壁掛式空調,需要的時候自己打開。現在即使給爺爺放了一個壁掛的空調,他也是開半個小時就關。

我當時是想直接把電梯給安裝掉的,但老人們覺得現在完全沒必要,最後折中每一層有做一個鋼結構的隔層,先預留好電梯的位置,未來可以把鋼結構拆除轉換成電梯間。

在中國大部分農村,老丈人或者爺爺上兩代人的這種觀念其實很典型,他們可能不會直接表達,你是需要真正去觀察或者是跟他們生活,多瞭解、尊重他們的想法。一個房子住的舒服是大家的一個相處關係融洽,比環境更重要的是大家心理上的舒服。

掌握全套農耕技藝的最後一代

我是項惠斌,6年前回到老家培田村,想有幾畝田,構築一個寧靜的生活,然後安頓自己。

我父親起初很不理解的,他們靠雙手種地、做手藝,把我培養成人,我轉了一圈又回到村子,重蹈父輩以前的步子。是不是在外面混不下去了?爲什麼要做一個倒退的選擇?

回家第四年,我把兩個孩子從深圳接到村裏。兒子14歲,在鎮上讀初一,每天自己騎車上學。女兒10歲,在村裏的小學讀四年級。以前在深圳,我經常在外面工作,顧不上陪孩子,回來以後兩個孩子都是我自己一個人帶。我和我父母在山腳下的草堂一起釀酒、製藥。

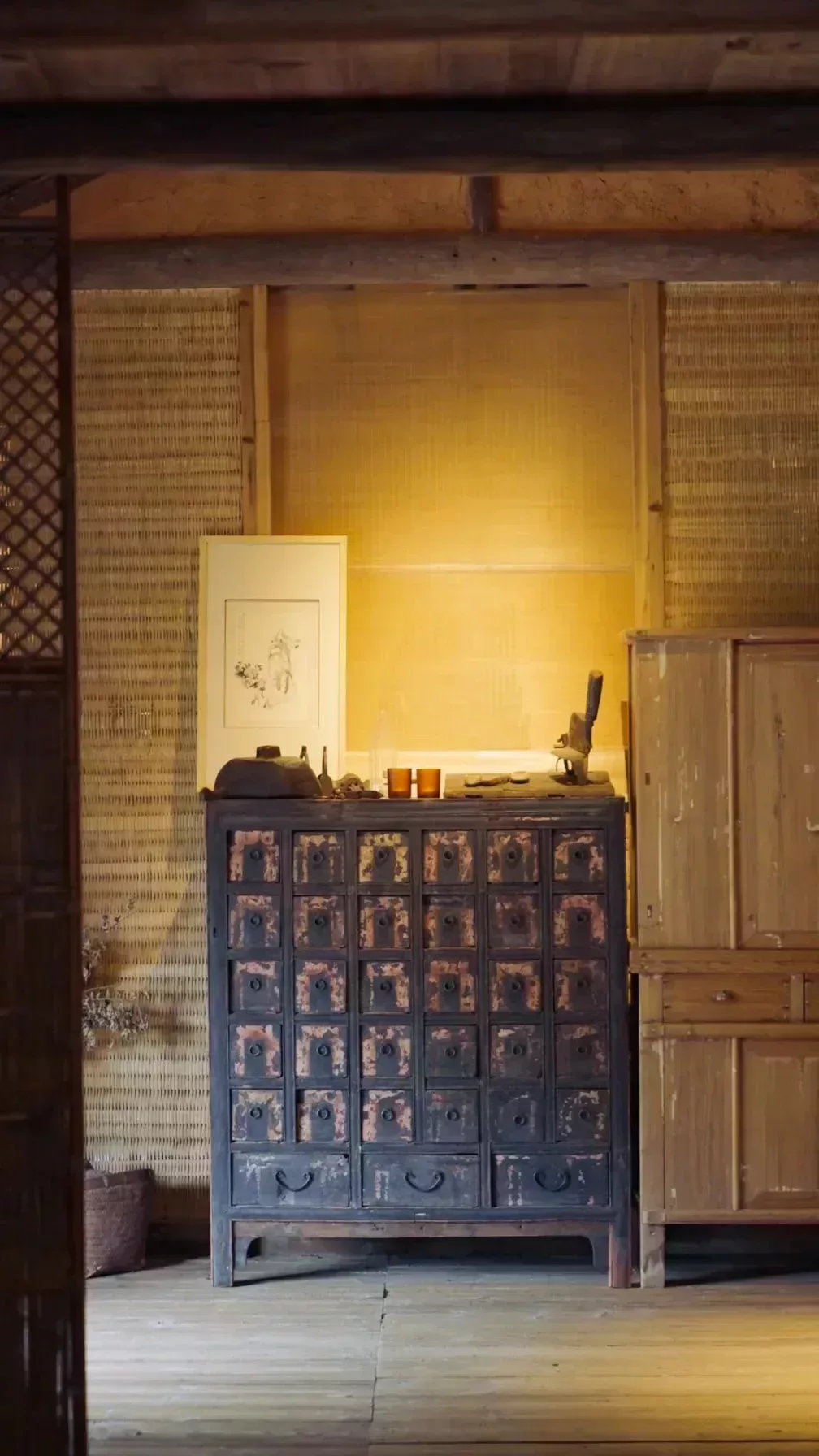

屋子佔地四畝,是客家平民民居中常見的“四點金”格局。有個供奉祖先的中堂,以及兩邊對稱的天井——四水歸堂,雨落下來又流到房前屋後的菜地,隔壁還有閒置的豬圈。

草堂的改造花了六十幾萬。地面也是重新鋪的,用就地取材的三合土——石灰、紅糖、沙子和山上的紅土混合起來。我給自己定的原則是改造不用新木料,把舊木料收回來,門板變成桌子,樓板變成窗戶、屋頂、凳子。

我爺爺是老中醫,他對酒麴也有研究,收集了方圓十幾個村子的方子。我爸爸有一套釀酒功夫,村裏人都說他做的酒好喝。小時候的記憶是很忙碌的,我們在院子裏幫爺爺碾藥材、做酒麴、蒸糯米。我們家有五個兄弟要上學,八口人的喫穿用度,除了地裏面的收成,還要有其他收入來源的。

所以父輩們會各種手藝,涵蓋日常所需的所有部分,這關乎一個大家庭的生計。

我在山上找到一塊有水源的梯田,準備種水稻。僱了一些村民一起來種地,整片田有120畝,暫時只復墾了35畝,收成肯定比常規的耕種方法少很多,目前還在堅持,也在借鑑可持續農業的方法,比如樸門永續的堆肥法。

一個人帶兩個小孩,還要管顧自己的工作,其實是個不小的挑戰。原本他們兩個在深圳讀書,大城市的教育資源當然特別好。妹妹回來會講,這個學校爲什麼都沒有英語課、美術課和音樂課?

現在孩子都被送到城裏去上學,村子裏面延續了幾百年的學校,眼看着就沒有學生了,她會面臨沒有辦法在村裏上學的問題。但我不後悔把孩子帶回家。課堂上學的東西少了,好處比不好的要多一些。他們有更多的時間關注到作業以外的東西。

哥哥很小的時候就喜歡烹飪,在村裏,我和另一個夥伴開了一家咖啡屋,最初的咖啡師就是哥哥。有一天他跟我說,他喜歡做甜品,以後想去做甜品師,去讀料理學校,他已經有清晰的規劃。

以前妹妹放學以後大部分時間是在家裏,看電視玩ipad,最多和哥哥玩一玩。現在她動不動就跑出去,昨天放學後還跟夥伴在古戲臺表演節目,很自由地在村裏找朋友,去山上摘野果,去地裏挖番薯,偶爾有社區夥伴在,她能接觸到來自各個地方的叔叔阿姨。當然不像我的童年那麼豐富,但是遠比城市裏多元。

至少在山野中,在村落裏,有養分滋養他們的視野和感受力。他們內心的想要,有足夠的土壤去實現。

“勞動創造美好生活”

耘兮小院的主人,所有人都喊他爺爺。在山裏住了四十多年,現在已經是三代同堂。這幾年,全家人一起構思、一起勞作,慢慢地改造了小院和屋子、廚房和閣樓。讓這個村裏的家,變成了一個符合所有人需求的居所。隨着改造的逐漸完善,小輩們也越來越頻繁地回到這裏。

1981年,爺爺申請了一塊宅基地,自己蓋起了土牆房子。住了三十年後,土房出現裂縫破損,一家人把它推倒重建,起了一座紅磚房在半山腰,交通工具沒法上去,所有的建築材料,不管是磚、水泥、鋼筋,全部需要由馬馱上來,再被全家人整整齊齊地碼好。

紅磚房在山村裏顯得別具一格,很多人都因此猜測爺爺是不是有過海外的留學經歷、學過建築設計等等。其實都不是,兒媳陳婷婷說,“我們家沒有人學過建築設計,但那時想了很久到底要一個怎樣的房子。”之所以選擇紅磚,是因爲“我們家是周圍都是山林,不希望建一個都是鋼筋混凝土的房子,這個房子在自然裏一定不要違和。紅磚不貴,拉來就能用。我們保留紅磚的質感,然後做勾縫,看起來和自然的環境就很和諧。”

近幾年,他們又在紅磚房的基礎上進行改造。沒有請專業的設計團隊,但是全家都根據自己的需求參與了進來。

廚房的改造是一個重點,他們打通了以前的老竈房和主房子。農村的土竈房普遍光線不好,很容易顯得特別髒,他們又在所有的房間裏面增加採光。原來的牆體因爲燻臘肉燻得很黑,他們用膽巴反覆浸洗。

當時來幫忙的油漆工人問,反正是農村的廚房,爲啥子牆要刷得那麼白?“但廚房其實是一家人特別緊密活動和交流的一箇中心的空間,廚房不是媽媽的戰場,而是所有人都要參與進去,是一個情感的粘合劑。即使在農村,想美一點、亮堂一點,也完全沒有問題,只需要一些小細節做到位就可以了。現在我們回來,待在廚房的時間比待在客廳還多。”

另一個改造的重點是閣樓。閣樓本來棄置已久,堆滿了雜物,夏天特別悶熱不透風。他們用老木板重新吊了頂,開了三扇老虎窗,增加了採光和通風。原本的牆上有一個圓形的風景窗,那是當年修房子時爺爺的想法,這次改造也保留了下來。“小孩子喜歡閣樓,改造後成了他自己的遊戲房,每次回來都特別喜歡往樓上跑。”

因爲是家裏的改造,他們不着急,許多事情親力親爲一點點來。爺爺在茶花樹下睡了四個月,守出了樓下空間的改造。有次陳婷婷出差,一個多月後,發現爺爺已經帶着鄰居把堡坎砌了出來。

爺爺奶奶對生活的熱愛是刻在骨子裏的。他們在這裏生活了幾十年,地面幾乎永遠掃不起灰塵,屋裏屋外永遠乾淨整潔。爺爺雖然已經年逾古稀,但是隨時隨地要找到事情來做,他總是忙着給院內的木頭桌子上漆、或是用撿到的鐵絲給燕子做巢……燕子窩就在屋檐下,燕子傍晚時分會來休憩,當地人認爲是吉祥的好兆頭。

上小學的孫子也享受進山裏採花摘蘑菇的時刻。他跟着爺爺,一起尋找插花的花材;也在秋天的時候,和爺爺一起搖落院中桂花樹上的星星點點。“我就是一個農村人。”他有時候會頗爲自豪地跟其他小朋友這樣說。

“回來喫得好,睡得香,能幹兩碗飯,平時在城裏是打工人,但不管你心裏有多少事,有多大的壓力,你回來之後你會很放鬆,感受到晚風、看到雲霞,看到滿院子的花。天天鳥叫把你喊醒,只要坐在院子裏面,就會很釋然。

“如果說狹義的花園,面積並不大,只有五六十平米。但是我們其實更願意把對面的山景、整個大自然的風光,都當作我們的花園。”陳婷婷這樣說。她和丈夫平時在重慶市區工作,現在越來越頻繁地回到了鄉下的家裏。

院子裏的鮮花隨着一年四季的變化而輪流開放。早春時節,是鬱金香,洋水仙、雪柳,還有三棵高大的山茶,是四十多年前爺爺親手栽下的;暮春到初夏,花園裏開滿了各類月季;盛夏時,可以看繡球,那條“繡球小徑”會被藍色的繡球鋪滿;秋天的時候,堡坎全部掛滿粉白色的菊花,隨風飄蕩。菊花開完後,進入短暫的休眠期,很快是冬去春來又一年。

種花的花器倒是非常隨意。廢棄的電飯煲、破爛的罐頭,還有撿拾來的尿壺,爺爺把上面的沿子敲掉,種上了蘭花,長得還尤其好。

他四十年前愛上了茶花,有同事弄了一株小芽給他,他小心翼翼種下,結果被家裏養的豬拱了,“我說糟了糟了,心裏太難受了。”後來他一直念念不忘,又去鄉下扦插了三株回來。從此這三株茶花在院子裏冬去春來,每年臘月後盛開。盛花期的時候,落花在樹下積了厚厚的一層。爺爺愛這些山茶,一開始總捨不得掃。到後來堆得實在太多,才掃去燒掉,花灰滋養土地,成爲來年花團錦簇的好風景。

爺爺時常去家裏對面的山林“探險”,他愛插花,“瞎插,但還是要講究一些線條,有立體感,就像我以前在山上採了一支金剛藤,它的根子長得彎彎曲曲,插下來好像國畫大師的畫。還有葉子、還有蟲喫的痕跡,我覺得很好,是自然的一種造型。”

陳婷婷又提到,家裏的小朋友曾經寫過一篇作文,讓她印象深刻。作文主要關於這個小院的改造,以及把破爛的罐頭器皿都用來做花器的巧思。那篇作文的末尾落了一個句話,叫做“勞動創造美好生活”。“這也是我們一直以來的一個觀點,你需要自己去做,你纔能夠實現自己想要獲得、完成自己想要表達的東西。”