被遺忘的沉船

“有個事實始終令我耿耿於懷:在英國,對於因戰爭而遭受苦難的家庭,官方几乎沒有給予認可。軍人本身也只有在服役期間死亡時纔會被紀念。戰爭的經歷本身是如此具有破壞性,那些被迫忍受它的人也需要被記住,對於成爲日本戰俘的不幸者來說,這一點尤其如此。”

——託尼·班納姆博士(Tony Banham)《里斯本丸沉沒:英國被遺忘的戰時悲劇》

託尼·班納姆博士覺得,里斯本丸沉沒就像一齣經典的三幕劇。

第一幕,設定和開端,人物依次登場:被俘英軍和日軍看守登船,戰俘被投入環境惡劣的艙內。

第二幕,發展和對抗,美軍潛艇鱸魚號發射魚雷,擊中里斯本丸尾部,大船開始緩慢進水下沉。日軍想將戰俘封死在底艙內與船同沉,英軍拼死反抗,逃出底艙跳水逃生,又遭遇日軍開槍射殺,陷於絕望之中。

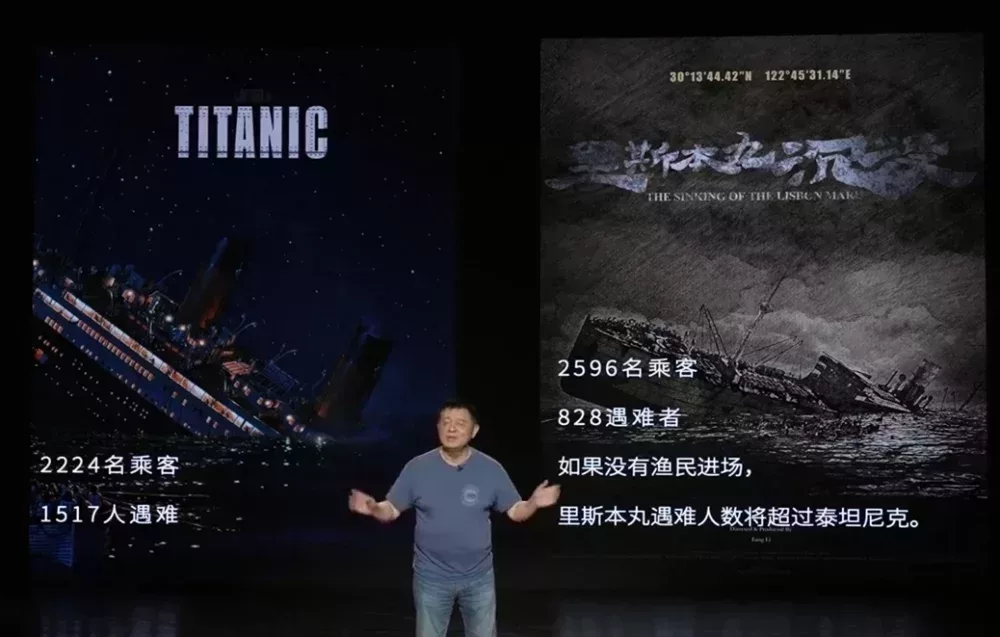

第三幕,拯救和結局,中國漁民發現有人遭遇海難,全村出動,划着幾十艘小舢板出海救援,冒着日軍子彈將盟軍救上岸,分給他們食水衣物。中國漁民直接救起的盟軍多達384人,原本想將戰俘全部射殺的日軍也不得不跟着撈人,但最終,依然有828名戰俘永沉大海。

對英國和美國而言,盟軍誤傷是件尷尬的事情。對日本而言,自己造的孽,自然希望全世界都別提起。

之後的幾十年裏,里斯本丸被各方默契地遺忘了。

倖存者日漸凋零,作惡者閉口不言,只有救人者所在的東極島,還隱約流傳着沉船的傳說。

但在八十年後,這部三幕劇並沒有完結,而是迎來一個重要的尾聲。

中國人方勵,決定打撈這段歷史。

登上“浮動地獄”

“當我們接近(里斯本丸)時,首先映入我眼簾的是船頭的艦炮。這引發了討論,討論這艘船是否可以被歸類爲武裝商船,是否屬於那種‘見之可擊沉’的類別。”

——弗蘭克·貝內特(盟軍戰俘)

時間撥回到1942年9月25日,1816名盟軍戰俘,還有700多名日軍,陸續登上了里斯本丸。

里斯本丸是一艘長136米,排水量7000噸的商船,曾經往返於日本和美國紐約之間。太平洋戰爭爆發後,許多日本商船被日軍徵用,里斯本丸也不例外。這次,它要從香港開往日本的門司港,把從東南亞掠奪而來的1600多噸戰略物資運回日本,並將1816名戰俘押往日本做苦工。

自從1941年聖誕節當天香港淪陷,這些盟軍戰俘已經落入日軍手裏十個月。十個月裏,這些健壯的年青小夥被折磨成骨瘦如柴的病人。戰俘們經常被毆打,缺喫少穿,食物裏的能量只夠他們從營房走到食堂,再從食堂走回來。由於營養不良,腳氣病和糙皮病盛行。不少人得了痢疾和白喉,並因此而死去。每個人都在心底暗自估算,自己能活到什麼時候。

在營地醫院工作的盟軍戰俘威廉·斯普納回憶說,“看到這樣的景象真是令人心酸。曾經強壯健康的壯年男子,卻拖着殘軀,穿着破布,血液和粘液順着他們的腿流下。他們的臉上帶着絕望、痛苦,有時是認命的表情,最終不可避免地變得麻木不仁、面無表情。”

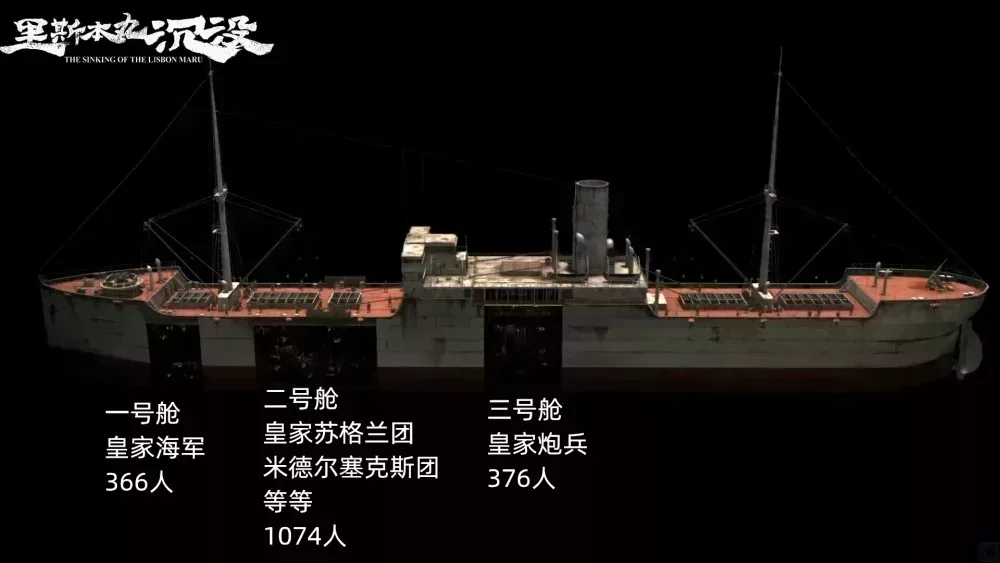

這樣一羣病懨懨的戰俘被趕進了里斯本丸的三個底倉,一號艙和三號艙都是三百多人,二號艙最大,擠進了一千多人。

無論哪個艙,條件都極其惡劣。艙裏空間狹小,用木板分爲上下兩層,戰俘們每人分到寬約45釐米的小空間,只能肩挨肩坐在一起, 想躺下就得將腿搭到別人身上。

一號艙的羅斯·林伯格記得,由於空間不夠,不可能同時躺下,戰俘們只能輪流休息,許多戰俘因爲腳氣病帶來的劇烈疼痛,始終輾轉難眠。還有人腹瀉,有人咳嗽。整個底艙裏空氣渾濁,令人難以呼吸。

戰俘所在的底艙裏沒有廁所,也沒有洗滌設施。里斯本丸只在甲板兩側設了十幾個懸在海上的木質廁所。

戰俘們要去甲板上廁所必須申請許可,獲準後,再通過狹窄的梯子爬上去,一路上要小心地尋找落腳點,既不要踩到其他人的身體,也不要一腳踩空、直墜艙底。

船上條件惡劣,而且瘟疫盛行。不過總體來說,航行的前4天還算無波無折。

直到1942年10月1日凌晨,在茫茫大海上,里斯本號與美軍潛艇“鱸魚號”狹路相逢。

1942年的10月是這樣一段日子—— 珍珠港事件在一年前爆發,美國太平洋艦隊遭受重創。此後,日軍在西太平洋大肆侵略,攻佔了香港、新加坡、菲律賓等地。直到1942年6月,美軍取得中途島海戰的勝利,戰爭開始進入相持膠着的階段。

由於此前盟軍在艦船和港口上損失慘重,在太平洋戰區,潛艇成了盟軍最重要的進攻力量,有效阻斷了日軍的海上補給線。

“鱸魚號”就是“盟軍的希望”之一。這艘大型潛艇在中國附近的海岸巡航,就在9天前,它剛剛擊沉了另一艘日本商船“利根丸”。“鱸魚號”離開港口時帶着24枚魚雷,現在還有23枚,它有10個魚雷發射管,所有發射管都已裝填完畢。

現在,在明亮的月光下,它看見了里斯本丸。

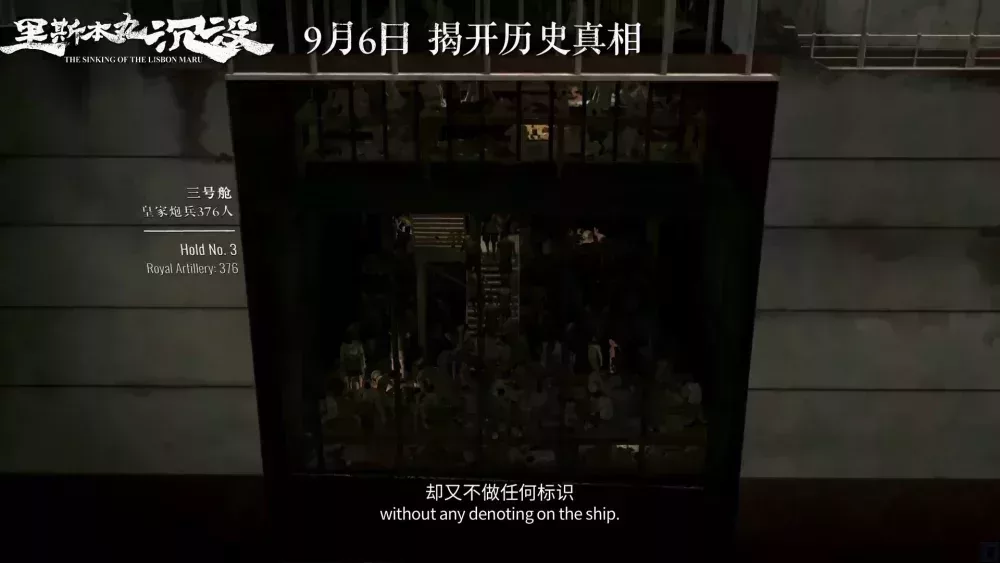

里斯本丸上沒有任何標識或旗幟,顯示這是一艘運載戰俘的船隻。這種做法違反《日內瓦公約》,卻是日軍的一貫行徑。

對鱸魚號來說,里斯本丸只是一艘船頭安着艦炮、甲板上滿是日本兵的日軍艦船。

鱸魚號記錄:“在1942年9月30日晚上,我們在離中國海岸巡邏,並且在10月1日凌晨4點捕捉到了一個向北航行的目標。我們跟蹤了這艘船一段時間,繪製了它的航向和速度。月光明亮,我們無法在不被察覺的情況下接近目標。我們執行了‘繞尾’戰術。全速前進,然後在黎明前下潛並等待。”

10月1日清晨7點,鱸魚號發現里斯本丸開始改變航向,向着護航的其他日本軍艦靠攏,儘管沒能靠近到最佳攻擊位置,鱸魚號船長還是下令攻擊。

一共發射了6枚魚雷,第4枚擊中了里斯本丸右舷船尾的螺旋槳,在船體上炸出一個直徑兩米半的大洞。

日軍的輕型轟炸機俯衝而來,向着鱸魚號投下深水炸彈。鱸魚號緊急下沉,潛入深海,稍後悄然退走。當天鱸魚號的航海日誌上寫,“估計敵艦沉沒。”

距離里斯本號徹底沉沒,還有25小時。這一天一夜裏,船上的盟軍戰俘將經歷地獄。

“這些混蛋想淹死我們”

“如果你去過地獄,你會知道那是什麼樣子。那就是地獄。”

——丹尼斯·莫利 (里斯本丸二號艙倖存者)

許多戰俘聽到了魚雷呼嘯而過的巨響,頭三枚沒擊中,有人覺得像輪胎漏氣聲,有人覺得像水槽最終排空時的那種咕嚕聲。

然後是第四枚魚雷,擊中船尾。二號艙的詹姆斯·米勒聽到一聲巨響,爆炸了,船在震動中停了下來,然後是鈴聲、哨聲、喊叫聲、船上大炮的猛烈開火聲,恐慌開始蔓延。

螺旋槳和船體受損,里斯本丸已經無法航行。

海水開始湧進,從機艙室到鍋爐室,到儲煤庫,又到關押着戰俘的三號船艙。

三號艙的傑克·埃蒂安布爾躺在艙底的稻草墊上,忽然聽見儲煤艙裏發生了可怕的爆炸,水開始湧入,日本士兵拿着一些破布棉絮試圖堵住漏水處,但一切堵洞的努力都只是徒勞。

接下來,日軍往三號艙裏放了一個抽水泵,讓三號艙戰俘將水泵出去。

虛弱的戰俘們用盡全力開始輪流泵水,一方面,他們還抱着挽救船的希望,另一方面,他們也還期待着日軍展現出基本的人性。

皇家蘇格蘭團的詹姆斯·米勒回憶說:“我們堅信日本人不會讓我們淹死。他們不可能那麼冷酷,要讓1800名無助的人死去。船正在緩慢地從船尾下沉,我們等待着,等待日本人發起救援行動。”

戰俘們等來的,是越來越殘忍的日軍,和越來越惡劣的環境。

整整一天沒有發放食物,不允許任何人去甲板上廁所。

戰俘們先用掉了僅有的幾個桶,桶很快滿到溢出,戰俘們請求倒空桶,但被拒絕了。戰俘們開始用自己的飯盒當便盆。很多人都患有痢疾,空氣和環境很快變得惡臭。

會說日語的波特中尉努力說服日本人送些水下來,只來了兩桶非常骯髒的水,但渴到極致的戰俘們還是珍惜地分享了這些水。

情況甚至變得更糟。

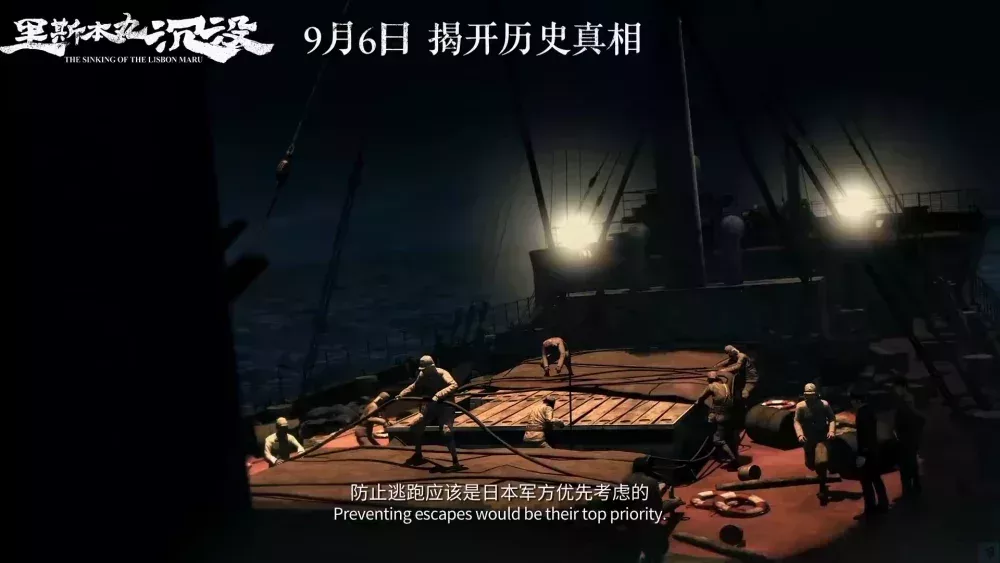

10月1日黃昏,日軍架起了機關槍,防止戰俘逃跑。然後,他們切斷通風管,用木條封住艙門,又在木條上蓋上防水帆布,再用繩索牢牢捆綁固定。

此前,戰俘們還能勉強看到頭頂上的一小塊天空,還能通過喊話與甲板上的日軍溝通。

現在,艙裏只有黑暗,悶熱,越來越少的氧氣,生病的戰俘粗重艱難的呼吸聲和呻吟聲。

里斯本丸後部進水下沉,船頭被強制抬高,原本由海水浮力承擔的船頭重量,現在要靠船身來扛住。金屬扭曲變形,發出不堪重負的聲音。這艘船隨時可能從中斷裂,然後像石頭一樣沉下去。

戰俘們此刻還不知道,原本在里斯本丸上的日軍幾乎都已撤到其他船上,只留下六個自殺式看守,他們自己要與船同沉,還要負責不讓戰俘逃出這座海上囚籠。

儘管如此,在黑暗裏,在飢餓裏,在渾濁的的空氣裏,在混着尿液和糞便的海水裏,在船身發出的不吉聲響裏,戰俘們還是清晰地意識到,不會有來自日軍的救助。

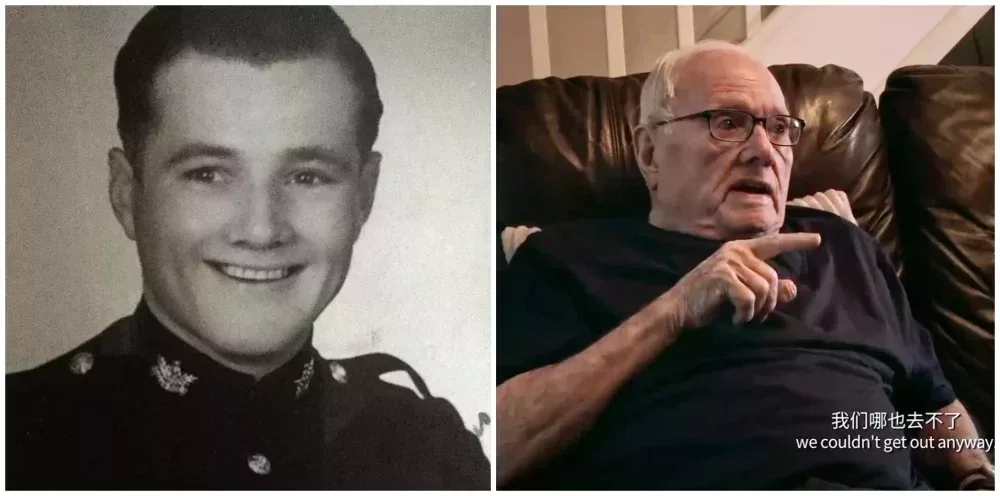

99歲的倖存者丹尼斯·莫利回憶起來,依然難掩憤怒:

“我們哪也去不了,這些混蛋想淹死我們”。

“一場蓄意的大謀殺。”

戰俘們想出了辦法,通過在艙壁上敲擊摩爾斯密碼,來傳遞信息。一號艙傳來消息,已經有兩個戰俘死去。三號艙傳來消息,他們已精疲力盡,水位仍在上升,用泵抽水收效甚微。

在二號艙,會日語的波特中尉已經喊叫了幾小時的“moshi moshi”(“對不起”)和“anno, neh”(“我說”)。但毫無回應。

斯圖爾特上校是二號艙的領導者,他作出決斷,戰俘們必須自救。他告訴戰俘們,“如果我們今天註定要死,至少我們要死得像個英國人。”

倖存者威廉·班尼菲爾德對這句話記憶猶新,他開玩笑說,“我其實不知道英國人和其他人的死法有什麼區別”。

但在那一刻,這話鼓舞了許多絕望的戰俘。

一位曾在廚房工作的戰俘藏匿了一把鋒利的長刃屠夫刀。這把刀在黑暗裏傳遞,一直傳到最前,持刀者攀上梯子,用盡全力在木板的縫隙間戳刺砍擊,尋找可以突破的口子。

終於成功破開了一個洞口,第一批衝出去的先鋒裏包括了戰俘豪厄爾和會說日語的波特中尉。他們一衝出去,就設法擴大二號艙的出口,又衝到船身中部,擰開了用螺絲固定的三號艙鐵門,放出了一些位於三號艙上層的炮兵。

槍聲響了。那六個自殺式看守佔據了船上的橋樓,站在制高點,殘忍地用機槍射殺逃到甲板上的戰俘。

數人倒下死去。波特中尉中彈受傷。豪厄爾不得不讓波特中尉用日語告訴看守,如果看守停止開槍,戰俘們就會退回艙內。

看守短暫地停了火,豪厄爾忍着恐懼,從躲藏的隱蔽處出來,將波特中尉帶回了他們逃出的二號艙出口。

看守們不知道,此刻,一些從三號艙逃出的炮兵,已經悄無聲息地摸到了通往橋樓的樓梯上。

第一波衝出去的戰俘被機槍逼回了船艙,但不肯束手等死的戰俘很快組織起了第二波逃亡。

看守再次開槍射殺,但擋不住如潮水般湧出的人羣。

悄悄摸上船橋的英國皇家炮兵,也終於發起了衝鋒,憤怒的炮兵們制服並反殺了看守。據說那六個看守幾乎被撕碎了。

看守死去,讓戰俘們的逃生之路順遂了一點,但也只是一點而已。

這是10月2日的上午,里斯本丸已經到了最後時刻,船身極度傾斜,海水直接拍上了船舷。

恐慌的戰俘爭先恐後地攀爬梯子,唯恐來不及逃出艙口。他們撕扯,推搡,踐踏。有人不慎從梯子上跌落,摔下去的人非死即傷,立刻失去了逃生的機會。

“穩住,米德爾塞克斯,”斯圖爾特中校大喊,“記住你們是誰。”

最後的逃生窗口裏,有人展現出了非凡的勇氣。

皇家蘇格蘭團的卡斯伯特森上尉本已逃離了二號艙,但又志願回到混亂的艙內。他組織戰俘有序逃生,又去安慰那些因傷失去活動能力、已經逃生無望的人——給他們一口水喝,一支從船倉庫裏搶來的香菸,一根木棍作爲斷腿的夾板,爲瀕死者念一段蘇格蘭的經典童詩……他在二號艙裏待到最後一刻,是被水流衝出去的。

還有最悲劇的三號艙。逃生梯斷裂了,下層的大部分炮兵完全沒有逃生的機會。

逃出三號艙的傑克·埃蒂安布爾聽到,一個愛爾蘭炮兵大喊,“我們出不去了,讓我們給他們唱首歌吧。”

於是,從三號艙底部傳來了嘹亮的合唱歌聲,《蒂珀雷裏在遠方》 (It’s a Long Way to Tipperary)。

蒂珀雷裏是一個愛爾蘭小鎮,這首歌是英國軍人從一戰唱到二戰的戰時歌謠,類似於英國版的“我的家在東北松花江上”。

“蒂珀雷裏在遠方,/隔山跨海路漫長。/蒂珀雷裏在遠方,/那裏有我心愛的姑娘。/再見了,皮卡迪利,/永別了,萊賽斯特廣場!/ 蒂珀雷裏還很遙遠,/ 但我的心已飛到了那裏!”

彷彿從水底傳來的歌聲,巨大水聲都蓋不過的歌聲,一直持續到了里斯本丸沉沒的最後時刻。

三號艙戰俘此前拼命泵水換來的時間,並非徒勞。

在那一天一夜裏,日軍其他艦船設法用纜繩拖拽里斯本號,使得船更靠近西邊的海岸線。

對戰俘們來說的好消息是,船徹底沉沒時,中國舟山的東極島已經近在眼前。時間快到正午,海水還算溫暖。

一開始,戰俘們遊向了其他日本艦船尋求救援。

但殘忍至極的日軍,竟然展開了新一輪殺戮。

託尼·班納姆博士採訪的多位倖存者,證詞都交叉印證了這件事。

詹姆斯·米勒:“我注意到幾艘小船接近。看到這些船隻,我感到恐懼,它們穿過一羣羣落水者,然後可以聽到機關槍的開火聲。倖存者正在被屠殺,無法阻止這件事。”

泰勒:“數百人已經落水,……四艘日本輔助運輸船在里斯本丸號周圍緩慢繞行。當落水者接近它們時,我聽到了步槍射擊和武器開火的聲音。日本人正在將我們的人作爲靶子,一個接一個地進行射擊練習。”

傑克·埃蒂安布爾:“我們在水裏看到日本巡邏艇向落水者射擊。我離炮兵柴爾茲大約50碼遠,一艘日本巡邏艇把他撈起來,踢他的頭,然後把他重新扔回水裏。我明智地急轉彎,設法避開了一些步槍射擊並遊開。”

約翰·英格利斯:“我看到一名日本軍官向我扔了一根繩子。我用我剩下的所有力量拽住它,把自己拉到船邊,稍微休息一下。日本軍官消失了,原本的位置出現了一名士兵。‘拉我一把’,我懇求道,然後讓我驚訝、恐懼,更不用說害怕的是,他開始試圖打我的雙手。我從一隻手換到另一隻手,躲避打擊,同時狠狠地詛咒他。他停下了,我鬆了口氣,抬頭卻看到刺刀的閃光。他把刺刀固定在步槍上,然後傾身過來,竭盡全力用刺刀刺我。我受夠了,大叫一聲‘混蛋’,一把推出去,再次掉進了海里。”

阿爾夫·亨特:“許多腦袋在水中上下浮動,似乎有來自一些船隻的步槍火力,瞄準了落水者。……船隻大小不一,其中一艘在落水者中穿梭,意圖撞倒他們。似乎沒有一艘船試圖撈起倖存者,所以我朝遠處可見的陸地游去。”

炮兵海伍德:“我和戰友一起遊向一艘日本武裝船。在水裏時我們遭到了射擊。我們游到了離船隻有幾碼遠的地方,一根繩子被扔到我們這邊,被海軍皮爾曼抓住。當他被拉上船時,一名日本士兵從船邊探出身子,開槍射中了他的大腿。他掉進了水裏。我決定遊向島嶼。”

比爾·斯普納:“有幾艘日本海軍艦艇把救生繩扔到船邊。一些人試着攀爬。他們爬的時候,日本人就逐漸把繩子再降到海里。如果有戰俘成功爬上了甲板欄杆,就會有槍聲響起,一具屍體掉進水裏。在這之後,我們避開了日本船隻。”

日軍開槍射殺落水者,用船將落水者從木筏或漂浮物上撞下來,甚至用螺旋槳威脅絞殺落水者……他們做了種種事情,唯獨沒做一件事,——沒有救起任何一個人。

船已經沉了一小時,很多戰俘已經在水裏漂了好幾個小時,戰俘們要活下來,需要一個奇蹟。

奇蹟以中國漁船隊的形式出現了。

“中國人的行爲,詮釋了善意和同情的全部意義”

“我在水中已經大約十個小時了……面對這樣的逆境,人會感到多麼無助,現在要救我們,需要一個奇蹟。奇蹟如期而至,一大羣中國漁船隊進入了我們的視野。”

——詹姆斯·米勒(盟軍戰俘)

青浜島漁民,全島出動,傾力來救。

救人,是出於漁民們樸素的善意和人性。

一個救人者的女兒回憶說,自己父親在13歲時,就因爲海難失去了他的父親。所以當他15歲時聽說有人落水,“他當然是會豁出性命去救的。”

漁民們一開始發現海上漂着木塊和洋布,就去撈東西。撈着撈着,發現不僅有布,還有許多人抱着木頭隨波逐流。

漁民們立刻把布一丟,開始救人。

對落水的盟軍戰俘來說,中國漁民的到來,標識着他們命運的轉折。

英格利斯清晰地記得:“從霧氣中首先出現了一艘舢板,很快又有大約十艘跟了上來。自發的歡呼聲中,人們互相幫助,等待舢板的到來。……一艘接一艘的舢板來了,載走了人,然後再次繞回來。”

當時日軍還在開火,救人的漁民是冒着被日軍當場射殺的風險,以及被日軍後續報復的風險。

二號艙的威廉·班尼菲爾德一直活到了98歲,他依然記得被中國漁民救起的時刻。中國漁民講的是本地方言,他一個字也聽不懂,但看到漁民伸出的手,他就拉住了。被拖上船,看到漁民拿出一把大刀,他心想,完了,吾命休矣。結果漁民又拿出一根白番薯,用刀把白薯一切兩半,分了一半給他喫。

舢板不大,一次只能容納幾個人。漁民記得,盟軍戰俘“很硬氣,救的時候,叫他上3個就是3個”,沒有發生爭搶的情況。參與救援的林阿根也說,攀扶在船沿的戰俘只要看到船上已坐滿,就會主動放開自己的手。

爲了多救下一些人,漁民們毫不惜力,一次次駕船往返,把救下的人送上岸,就立刻再出發尋找落水者。

塔菲·埃文斯回憶道:“我幾乎已經筋疲力盡,被一艘有魚腥味的小船救起,然後被放在岸邊。我和其他人被安置在一個滿是漁網的棚子裏。”

軍士長索登也去了同一個棚子:“在黃昏時分,我們被兩個中國人用一艘小划艇救起。……我們被帶到一個溫暖的棚子裏,裏面滿是漁網,女人們給我們餵了熱蔬菜湯和有魚塊的米飯。第二天早上,一位中國女人給了我一件舊大衣,我非常感激。”

救上來後,戰俘們已經幾十小時水米未進,他們飢腸轆轆,衣不蔽體。

生活困苦的中國漁民,拿出了自己的衣服、番薯、魚乾和米粥,慷慨大方地分給戰俘們。

漁民沈阿貴說:“我們把他們安置在寺廟和民房裏。他們用肢體語言表示他們餓了——揉他們的肚子。但他們不知道怎麼用筷子,就像用叉子一樣用筷子。”

漁民王謁富回憶:“那些外國人都餓煞了,捧起碗就喝,都不會用筷子。”

獲救的阿爾夫·泰勒同樣記得那一天:“寺廟裏滿是在睡覺的男人。外屋也滿是男人,還有乾草堆。我後來得知,村民們救了大約300人,並逐個餵飽了他們。”

據後續統計,中國漁民一共救上來384人。

漁民們自發的營救行動持續了很久。

比爾·斯普納與米基·邁爾斯扒着一個臨時木筏漂出了很遠,自己都不抱着被救援的希望,但中國漁民還是奇蹟般地找到了他們,“我醒來時彷彿置身天堂,一位年邁的、慈祥的中國老人,沒有天使翅膀,穿着傳統的中國農民服裝,黑色褲子,黑色上衣,灰白頭髮編織成傳統式樣的辮子。她正用一個瓷碗和瓷勺餵我溫暖的甜湯。然後我又昏迷了。”

有些落水者受了很重的傷,也得到了中國漁民的盡力救助。

米德爾塞克斯團的二等兵費里斯從梯子上摔下來,腰部以下癱瘓,中國漁民把他救起後,又用門板當擔架,把他抬到了溫暖的屋子裏照料。

羅伯特·賴特記得:“一箇中國人看到我曬傷的身體,在我的背部、胸部和肩膀上塗了一種奇怪的混合物,並遞給我一件棉被大衣,讓我在夜裏免於受凍。他們包紮了一個士兵折斷的肋骨,像喂嬰兒一樣給他喂溫熱的湯。他們甚至分享了他們的最後一點菸草。這些中國人通過他們的行爲,詮釋了善意和同情的全部意義。”

英格利斯回憶說:“島上的中國居民對船難倖存者絕對、完全地給出了偉大的援助。他們無私地獻出了所有的食物和多餘的衣物……我們都圍坐在篝火旁,喫着熱氣騰騰的米飯,一個海兵舉起他那碗米飯,轉向身邊的一位老者,試圖用洋涇浜英語和中文表達他的謝意,他大聲說,‘這個好。這個非常熱。非常好。’那位老者頭戴中式斗笠,穿着黑棉襖、寬鬆的黑褲子,用標準的英語回答說,‘是的,這對我們大有好處。’海兵大爲驚訝,’天哪,你英語說得很好。你是島上的國王嗎?’那個老者哼了一聲,‘不,我是皇家工程隊的克拉克森中尉。’“

倖存者們爆發出熱烈的大笑,是他們近期笑得最開心的一次。

溫暖的氣氛,在第二天日軍登島搜查時被打破了。

日軍荷槍實彈,氣勢洶洶地搜查了所有的房屋,到處都翻得底朝天,就連乾草堆都用刺刀挨個戳過。

盟軍戰俘們不想連累救了他們的中國漁民,只能主動投降。

皇家海軍亨利·威廉姆斯的兒子加雷斯,曾經聽自己父親講過日軍搜島時他的遭遇。

威廉姆斯的腿被礁石割傷得很嚴重,他漂到一個僅僅住了幾十個人的小島上,島上的中國村民對他非常友好,爲他包紮傷口,給他食物,還爲他找了些衣服。

然而,第二天日軍來抓人,小船空間不夠,坐不下威廉姆斯。爲了防止他逃跑,兩名日本士兵按住威廉姆斯,第三名士兵用槍託砸斷了他的每一根腳趾。

日軍離開後,中國村民給威廉姆斯包紮了腳,又給他喝了點酒止痛。

幾個小時後,另一艘載着戰俘的大船停靠在島上,中國村民想幫忙攙扶或者抬一下威廉姆斯,卻被日本士兵拒絕甚至威脅要射殺他們。最後,威廉姆斯不得不忍着劇痛、自己一瘸一拐地走上船。

在日軍的大搜查裏,中國漁民竟然藏下了三個英軍戰俘。

住在翁阿川家裏的三名戰俘,伊文思、法勒斯、約翰·斯通當時實在不想回到殘暴的日軍手裏,漁民們一咬牙,帶着這三人藏進海邊礁石形成的一個天然“娃娃洞”裏,當年才14歲的翁家女兒每天給他們送飯,“因爲窮,也沒啥好喫的,都是番薯湯、烏賊腸。爲了調調口味,還給他們買過一斤白糖。”

後來,漁民們又躲過日軍的封鎖線,送這三個戰俘離島。在中國軍民的護送下,這三名戰俘花了兩個月,安然無恙地抵達了英國駐重慶使館。

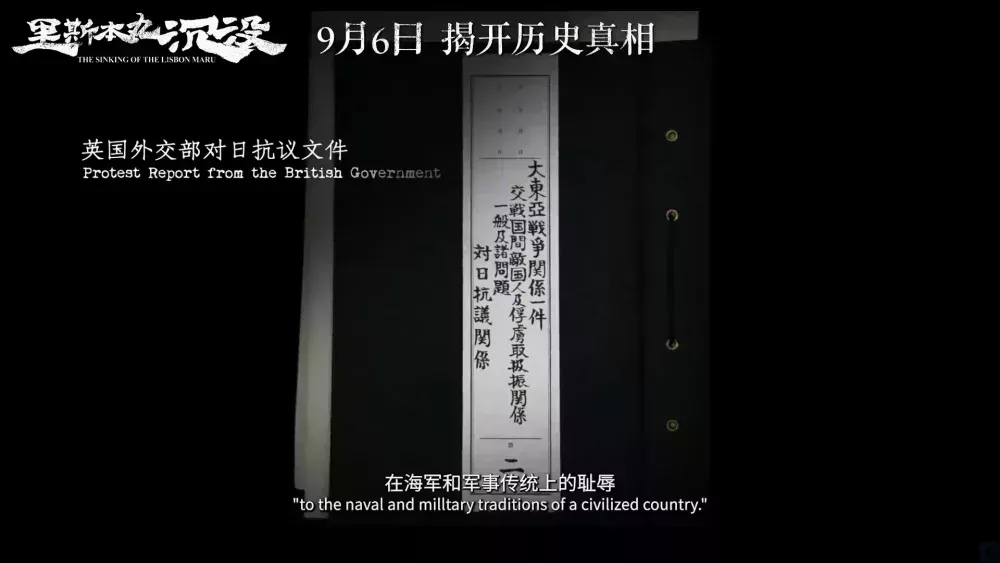

這三人的證詞,也首次揭開了日軍虐殺里斯本丸戰俘的真相。英國外交部爲此向日本發出了抗議文件。

打撈一段歷史

至今仍有日本右翼稱,中國漁民救上來的里斯本丸戰俘是少數,大部分戰俘獲救要歸功於日本海軍。

然而,倖存者的證詞確鑿無疑地表明,日軍在最開始的幾個小時里根本沒有救人,而是不斷在屠殺落水者。

直到中國漁民進場救人,日軍可能是意識到這件事會有幸存者,難以將戰俘的死亡全部推給美軍潛艇,纔跟着開始撈人。

倖存者丹尼斯·莫利非常清楚,日軍之所以後來跟着撈人,完全是因爲中國漁民的介入。他在接受方勵採訪時說,“中國漁民以爲自己就救了那些人(三百多個),其實不是的,他們救的比他們知道的還要多。”

戰爭是一個人性的放大器,在戰爭裏,人的崇高與卑劣,勇敢與懦弱,都會明明白白地展現。

最後一位在世的救人者林阿根老人去世後,許多盟軍戰俘的後人都發來消息致哀弔唁:

“他爲世界留下的遺產包括:勇氣、英雄主義,和一個人在面對人類最惡劣的暴行時所能施予的善。”

由於日軍的殘暴,里斯本丸的悲劇並非孤例。

在二戰期間,日軍殘忍地殺害了數以千萬計的非戰鬥人員,包括平民和戰俘。

戰後的東京審判得出結論,日軍手中的西方戰俘死亡率高達27%,是德軍和意軍手中西方戰俘死亡率的7倍。

最應爲里斯本丸的戰俘死亡負責的,無疑是主管戰俘押運的少尉和田秀男。

然而,和田秀男死得早,沒有活到被繩之以法的那天。

戰後接受審判的人裏,包括了里斯本丸船長經田茂,和日軍翻譯新森。

船長經田茂的被控罪名是,在1942年10月1日和2日,他作爲軍用運輸船“里斯本丸”號的船長,犯下了戰爭罪行,因爲他(1)參與了將1800名英國戰俘封在船艙中的行爲,導致多人窒息死亡,多人遭受精神和身體痛苦,還有多人在船沉沒時被困並淹死;(2)未能爲戰俘提供可用的救生船和救生衣,導致多人淹死,更多的人遭受了精神和身體痛苦。

經田茂拒絕認罪,理由是“作爲平民船長,他需要服從上級命令。”

然而,在控方的質問下,經田茂也不得不承認,有些命令是不該被服從的。

多年後,方勵找到經田茂的兒女,他們已經完全不知道父親當年的經歷。讀着經田茂的審判記錄,他們陷入沉默,最後也只是無力地說,在日本這個國家,很難和周圍的人持不同意見。

經田茂被判處7年監禁,這個判決其實是從輕發落,幾乎沒有認定他對任何戰俘的死亡負有直接責任。輕判的理由之一是,經田茂參與了將里斯本丸拖向淺水區,無論這個努力有幾分是爲了救船以及船上的貨物,幾分是爲了救戰俘,客觀上,這個舉動可能幫助了一些戰俘生存下來。

經田茂的法庭供述裏也有謊言,比如謊稱是日本人命令戰俘棄船的。

比起經田茂,還有更加卑劣的日軍,比如一個隨軍翻譯新森。

給戰俘寫家信定下字數限制的人,就是新森。他曾在喝醉酒時吹噓,說自己在里斯本丸上封鎖了所有的出口,讓戰俘無法逃脫。

在接受審判時,新森將罪責推得一乾二淨,反把戰俘的自救舉動都歸功於自己,從照顧病人到分發食水,還說日軍與戰俘的逃生機會是相同的,完全無視瞭如下事實:里斯本丸上的日本人僅有一人溺水,而戰俘的死亡率接近50%。

滿口謊言的新森,後來僅僅被判處15年監禁。

歷史的敘事,豈能由這種人書寫?

BBC在採訪方勵時,問過他一個問題:“爲什麼你們一羣中國人,要跑到英國來鋪天蓋地打廣告,找里斯本丸的親歷者和後人?”

答案很簡單。

這件事發生在中國門口,目擊證人和救助者是中國漁民。它是一個創鉅痛深的英國故事,同時也是一個閃耀着中國人勇氣和善意的中國故事。

在第二次世界大戰中,中國與盟軍並肩作戰,共同抗擊法西斯侵略。

這段歷史始終是值得銘記,值得打撈的。

何況,人性是共通的。

那1800多個盟軍戰俘的家庭,那255個救人的中國漁民……他們的故事,應該被記錄,應該被講述。

後來,方勵組織了14位遇難者的後人來到東極島,來到里斯本丸沉沒的海域,舉行了一個安息儀式。

主持者念出祈禱詞:“他們永遠不會老去,徒留我們日漸衰老。他們永不爲耄耋所難,永不爲殘年所累,在每一個日出日落的時刻,我們永遠銘記他們……”

船開到里斯本丸沉沒的那個點,腳下三十米,是湍急的海流,是沉沒的巨輪,是八百多條渴望歸家卻埋骨於此的年輕魂靈。

家屬們將花瓣撒向大海,淚如雨下。

未曾經歷過戰爭的人,往往無法理解戰爭的真實面目。

而真正經歷過戰爭的人,又經常因爲留下的創傷過於巨大,不可回顧,不可觸碰,不可言說,而終生緘默。

倖存者必須忘卻,必須向前看,才能活下去。

後人則必須回顧,必須牢記,才能不重蹈覆轍。

戰爭,是將許多人命壓縮成一個冰冷的數字。

反戰,是將那個數字進行解壓縮。

展開一段段有血有肉的人生,直視戰爭所毀滅的一個個具體的生命。

《里斯本丸沉沒》打撈的,是一段史實,更是幾千段人生。

不幸的是,《里斯本丸沉沒》的三位敘述者,在2020~2021年間陸續去世,沒能看到電影上映。

不幸中的一點幸運是,方勵在最後時刻找到了沉沒的里斯本號,又進行了“搶救式採訪”,記錄下了他們最後的影像和證詞。

人證,物證,俱在。

電影片名叫《里斯本丸沉沒》,方勵說,片名與託尼·班納姆博士的書名重名,是特意的安排。

託尼爲里斯本丸這段歷史寫了一整本書,還與方勵無償分享了他掌握的全部信息。

而託尼當年寫書的重要資料,又來自一位英籍華人謝滌君(Tse Dickuan)。

香港被日本佔領後,謝滌君受僱於日本戰俘部,他冒着生命風險,每天偷偷帶一兩頁戰俘名冊回家,打字整理出來。他花了幾個月梳理出完整的名單,並將之交給了盟軍。

登上里斯本號的所有戰俘名單,就是這樣保留下來的。

謝滌君到託尼,託尼又到方勵……他們彷彿合力跑完了一場接力賽,一起讓里斯本丸這段歷史重現人間。

現在,導演該跑的路已然跑盡,接力棒交到了觀衆手裏。

1942年,里斯本號被“鱸魚號”潛艇看見,那一次看見,使它沉沒於海濤中。

2014年,里斯本號被方勵看見,這一次看見,使《里斯本丸沉沒》這部紀錄片得以面世。

2024年,里斯本號需要被觀衆看見,才能令它有機會進入人類共同記憶——只有那些進入人類共同記憶的事件,會代代相傳,永誌不忘。

片尾字幕滾動。那些倖存下來的名字一一浮現,那些被大海吞噬的名字一一浮現,那255個出海救援的中國漁民名字一一浮現。

這些人的命運在那個夜晚相遇糾纏,又在這塊屏幕上永遠並列。

其實歷史經常被掩蓋,經常被扭曲,經常被遺忘,經常被湮沒。

但不會是這一次,不會是這一艘船,不會是這一羣英勇的中國漁民。

從此,世界不會再忘記那個座標。