《里斯本丸沉沒》是在9月6號上映的院線紀錄片。上映後,豆瓣評分高達9.3分,是今年院線電影目前評分最高的一部,口碑雖然炸裂,11天的票房卻僅有1500萬。口碑與票房的倒置,是導演方勵在此前早已預料到的局面,但他還是花了10年的時間將這段塵封往事打撈上岸,讓更多的人看到。他認爲,這是他一生中做過的最重要的事。

直到《里斯本丸沉沒》上映,很多人才知道,原來韓寒在電影《後會無期》的片尾所寫的歌詞“當一艘船沉入海底,當一個人成了謎”指的是里斯本丸號。

方勵曾在《一席》中講到,這個發生於82年前的沉船故事,是2014年陪韓寒去東極島附近堪景時,聽村裏的漁民聊起的——一艘押送英軍戰俘的日軍運輸船被美軍的魚雷擊中,在東極島海域沉沒,不到30米的海底,躺着八百多名英軍戰俘。然而,這艘船一直在茫茫大海中未被尋到,承載着1816名英軍戰俘的“里斯本丸”號當時發生了什麼?後來被中國漁民救上岸的英軍戰俘以及後人過得怎樣?方勵當時震驚於歷史對這艘沉船的失語。

方勵被人熟知的身份是許多文藝片的製片人,但他還有另一個身份是地理物理學者,曾在地球科學、海洋科學領域從業41年,參與過2002年打撈大連“5·7”空難黑匣子的任務。帶着疑問與好奇,在2016年的夏天,他帶隊出海,在東極島周邊海域進行沉船搜尋。

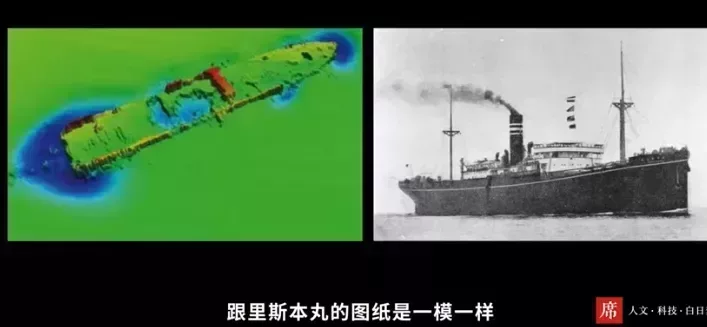

此前,也有團隊針對沉船座標進行過搜查,但都一無所獲。方勵的團隊在已有的明確座標上往外擴了400公里,最終在記錄的座標36公里開外,通過聲吶找到一艘沉船,與存檔的里斯本丸的草圖對比後,確定那便是當年沉沒於海底的里斯本丸號。這一幕是紀錄片的開場,隨着尋得沉船,關於里斯本丸的歷史故事慢慢展開。

1941年12月,香港作爲英國殖民地,駐紮着1.5萬英聯邦守軍,日本襲擊珍珠港之後,香港遭到了日軍的進攻。最終,保衛戰在持續了18天后,以盟軍的失敗告終,日軍佔領香港,並將8500名士兵關押數月。1942年的9月,日軍徵用貨船里斯本丸號,要將其中的1816名英軍戰俘從香港運送到日本。按照《日內瓦公約》規定,交戰狀態下,運載戰俘的船應當懸掛有紅十字標記的旗幟,然而里斯本丸號並沒有任何標識。

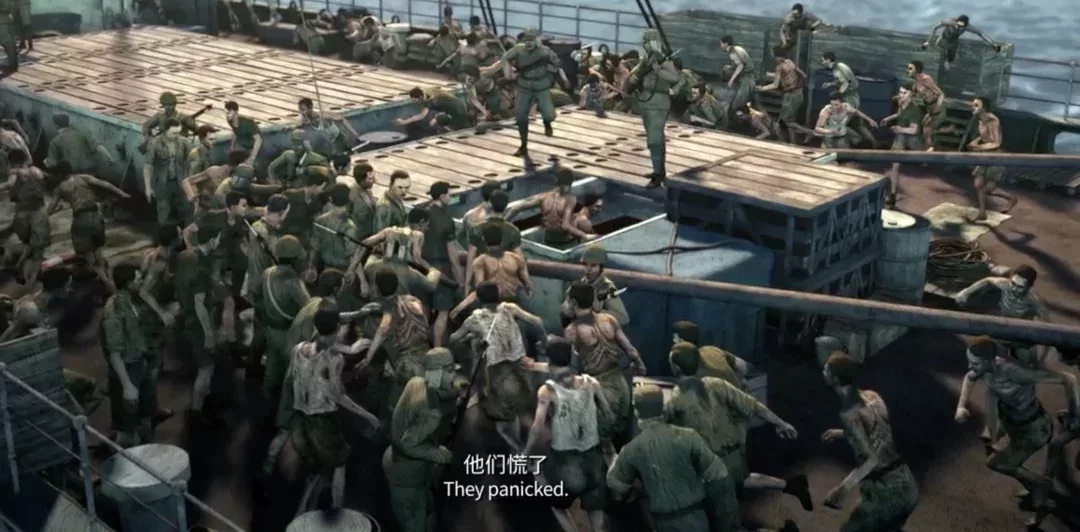

在中國東極島海域附近,美軍巡邏船發射的魚雷擊中船艙的尾部。日軍爲了防止戰俘發生暴亂,將船艙封死,試圖將船隻拖拽上岸失敗。經過了漫長的一夜之後,其中有一個船艙的戰俘用一把長刀打開了艙門,第一批逃離的英軍戰俘被留在船上的日本敢死隊員開槍射殺。此時,里斯本丸號正在緩慢下沉,趕來的日本軍隊對着手無寸鐵的海上戰俘又是一陣掃射,妄圖掩蓋事情真相。直到中國漁船到來,200多名漁民冒着危險從海中救起了384名英軍戰俘,828名戰俘因中彈或溺水而遇難。

這是關於里斯本丸號沉沒的歷史事實。我們常常會在殘酷的歷史中讀出客觀的事件性寫實,但卻很難聽到那些有血有肉的個體的聲音。被囚禁在船艙底部,那些只有二十多歲的年輕戰俘經歷了什麼?他們如何度過了那個絕望的漫漫長夜?在面對日本的瘋狂殺戮時,他們又做了些什麼?這正是《里斯本丸沉沒》在還原和呈現真相的同時,爲我們展開了具體且生動的關於人的故事。

歷史的真實如何多角度還原與印證?方勵的團隊多年來輾轉英國、加拿大、美國、日本和中國多地進行尋訪、調研、採訪,積攢了大量的素材。據說,我們目前看到的影片中故事只佔所有素材的20%左右。記錄片中出現的英國曆史學家託尼·班納姆(Tony Banham)後來也成爲了該片的歷史顧問,他曾在2006年出版了《里斯本丸沉沒:英國被遺忘的戰爭悲劇》一書。託尼·班納姆這樣總結里斯本丸號的沉沒:“整個事件如此真實但又如此具有‘三幕結構’式的戲劇性”。書中,他採訪了十幾位倖存者和家屬。

託尼·班納姆曾在書中寫道,“這艘骯髒的小船上的死亡人數超過了三十年前泰坦尼克號死亡人數的一半,但後者引發了人們永恆的興趣,還成爲了全球票房最高的電影,而前者卻被完全遺忘了。”在撰寫這本書時,里斯本丸號的倖存戰俘還有九人,在2018年方勵開始拍攝紀錄片時,倖存者只剩下已經99歲的丹尼斯·莫利(Dennis Morley)。

方勵在採訪中提到,這越發讓他產生了急迫的使命感,如果所有的倖存者都離世,里斯本丸號上發生的一切將更徹底地被人遺忘。他把尋找倖存者,稱爲“搶救式”採訪。紀錄片的前半部分,從打撈沉船到尋找倖存者,採用了新聞紀實的方式帶領觀衆穿越歷史的疑雲。通過花錢在英國報紙上刊登廣告,接受BBC的採訪尋找倖存者,團隊收到了300多封電子郵件,其中一封令人意外,來自一位已經移居加拿大的98歲倖存者威廉·貝寧菲爾德(William Beningfield)。丹尼斯·莫利與威廉·貝寧菲爾德的個體口述,成爲了紀錄片中最重要的微觀視角,他們還原了那晚發生的一切。

那個夜晚,海面平靜,月光皎潔,載滿了英軍俘虜的三個船艙卻猶如地獄:狹窄的船艙裏,人擠人,病號無數,空氣污濁,悶熱難當,在遭受魚雷重創之後,日軍停止了供應食物、水和照明,甚至用木條和帆布將船艙釘死。黑暗中,海水不斷湧入三號船艙,戰俘們不得不四個人一組進行人工水泵排水,然而海水還是源源不斷地湧入船艙,排水效果杯水車薪。

三個船艙之間,通信兵通過敲擊摩斯密碼彼此詢問情況。貨船沉沒時,那些因爲傷病無法及時逃出船艙的士兵們在絕望中唱起了《漫漫長路至蒂珀雷裏》(It’s a Long Way to Tipperary)……隨着兩位倖存者的講述,如何在紀錄片中還原現場成爲了一個難題,方勵做了一個大膽的決定,通過三維建模打造了動態的軍艦、貨船、海洋和天空,人物則採用二維的方式,只有鏡頭移動,人物不動,這種特別的動畫方式讓觀衆置身於現場,真實地感受到了那一夜的漫長與恐懼。

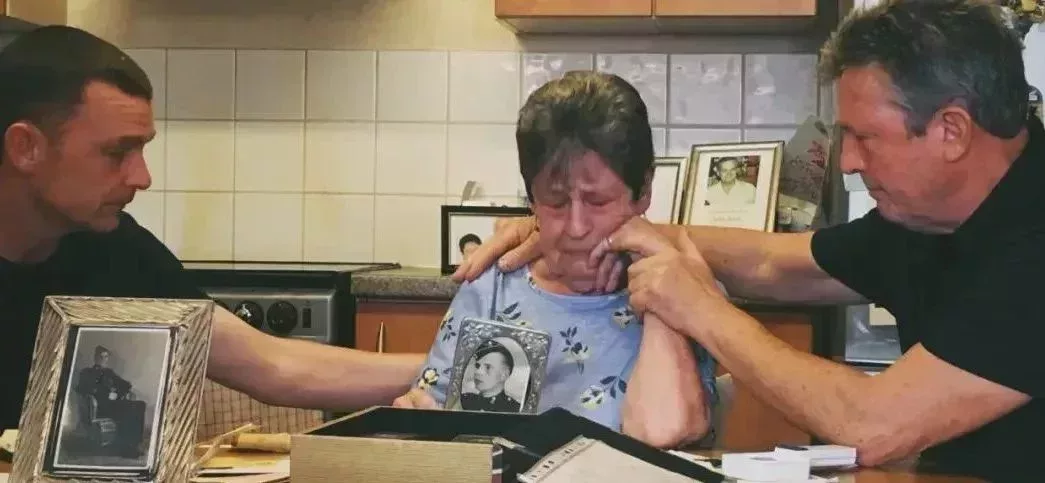

八年之間,攝製組走訪了近百個英國小鎮,採訪了150多個戰俘後人的家庭。影片中,家屬們的回憶拼湊出一個個具體且鮮活的故事,那些遙遠的記憶裏,是親人們等待與夢碎的聲音。至此,那些死於里斯本丸號的年輕人不再是歷史文獻中冰冷數字的組成,他們有家庭,有情感,更有夢想。

被俘的二十二歲的哥哥給只有五歲的弟弟寫了一封信,把母親和家託付於他,皺巴巴的信在弟弟錢包裏一放四十年;一名士兵爲了在戰俘營裏留下妻子的照片,冒着危險故意砸壞一名日本士兵的墨鏡,將照片藏匿於鏡框裏貼身保存;愛上中國女孩的英國士兵在上船前給家裏寄去女孩的照片,興奮地和家裏講述了在異國尋到的真愛,事發後,有人聯繫到女孩發放補償金時,她卻含淚讓人把撫卹金寄給了遠在萬裏之外的男孩的家人。歷史是遙遠且殘酷的,只有走近每一個親歷者,歷史的解讀纔有了更動人的意義。

作爲紀錄片,《里斯本丸沉沒》的視角是中立且客觀的。不僅有幸存者和家屬的口述,也有來自中、日、美各方的採訪。攝製團隊找到參與救援的漁民林阿根時,他已經是當年最後一個親歷者,已經94歲,在他以及參與救援的漁民後代口中,得知當時下海救援的漁民,划着自家的小舢板,一條船上救10名戰俘,從早晨到中午才最終完成了救援,儘管漁民的生活十分窮困,村裏上下還是拿出了家裏所剩不多的糧食,並幫助三位英軍藏匿於海邊的洞穴,最終輾轉到英國駐重慶大使館,揭露了日軍罪行。

日本方面,重要視角包含了通過偵探社尋找到了當年裏斯本丸號船長經田茂的女兒。在女兒的記憶中,父親被判七年有期徒刑回到家之後,每天要抽50多根菸,直到睡着了嘴上也叼着煙,子女們此前對於父親經歷了什麼毫不知情。

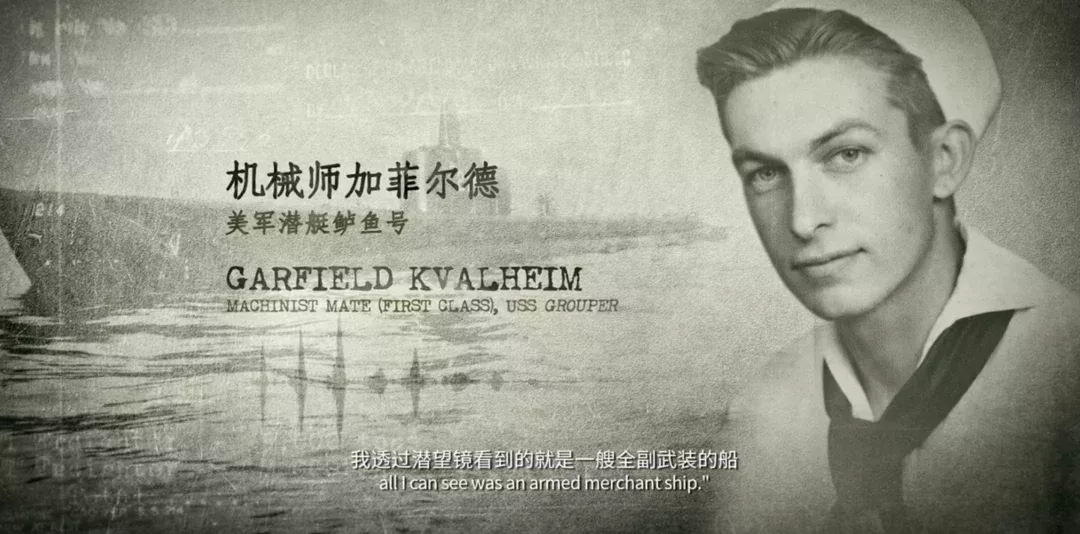

影片甚至直面了觀衆最關心的問題,採訪了日本軍事協會會長黑澤文貴,讓他分析日本當時爲何在遇到美軍攻擊後,選擇封住艙門以及射擊海上戰俘。在美國,紀錄片走訪了按下魚雷發射按鈕的鱸魚號潛艇的機械師加菲爾德的家人,他在得知里斯本丸號上有這麼多盟軍後,甚至得了戰後應激創傷而退伍。通過英軍戰俘的回憶,在一次倖存者的聚會上,當加菲爾德與倖存者們抱頭痛哭,而這一切,在他去世之後,他的子女們才從方勵這裏得知沉默的父親被噩夢糾纏的一生。

正如影片的拍攝顧問萊恩·費恩祺所說,這段歷史同時展現了人性最糟的一面和最好的一面。

影片最後,十幾位英軍戰俘的後人來到了東極島海邊,他們都已經是年逾古稀的老人,他們終於站在了與親人最近的土地上,能夠在82年後鄭重地做一次告別。三位親歷者已經在2021年陸續離世。電影結束時,很多觀衆沒有離開,直到完整地看完了1816名英軍與200位參與救援的漁民的名字,這部紀錄片即是他們的墓誌銘。