閱讀沈周是一個極愉快的過程,他畫畫,也寫詩寫文章,他寫別人,也被別人寫,你可以從許多個角度進入他的世界。只覺五百年只是一瞬間。比如在某個無人的夜晚讀到他《夜坐圖》上的《夜坐記》,不禁感嘆,“性喜夜坐,攤書燈下”,這不就是我的生活理想嗎?

“一燈熒然相對,案上書數帙。漫取一編讀之,稍倦,置書束手危坐。久雨新霽,月色淡淡映窗戶,四聽闃然。蓋覺清耿之久,漸有所聞。……餘性喜夜坐,每攤書燈下,反覆之,迨二更方已爲常。然人喧未息而又心在文字間,未嘗得外靜而內定。於今夕者,凡諸聲色,蓋以定靜得之,故足以澄人心神情而發其志意如此。”

他的一生簡單而安靜,就像他的畫作一樣,但誰也不能否認,他得到了一個廣大豐富的宇宙。他把深夜聽到的風聲、犬聲、鼓聲、鐘聲,都當作世界慷慨的饋贈,並將這份幸運歸結於“外靜而內定”。外部變幻不定的聲色與內部湧動不安的心流,並非相互隔絕,也不是一個直接決定另一個,只有“外靜”“內定”兼備時,人才能得到世間最珍貴的禮物。

我們生活在這樣一個講求效率與獲得感的時代,對於生命的得與失又究竟懂得多少呢?

於我而言,閱讀沈周還多一份“快哉”。我生活在蘇州,沈周一生都在吳中山水中漫步,把它們全變成了紙上山水。虎丘、天平山、滄浪亭、太湖、虞山,他遊過我也可以遊,我還可以在他的筆下游,在他的眼中和想象中游。許多景色都變了,但我總覺得,有些東西是不變的,我正在尋找它們。在我的路上,沈周是最好的嚮導。

畫本漫興,文亦漫興

關於沈周與他的時代的關係,《明史·隱逸傳》裏的故事最爲生動。敘事者爲了說明沈周之“隱”,先是講他多次拒絕出去做官的機會,這不稀奇,基本屬於歷代隱士的標配動作,然後出現了一個倒黴的丑角,一個“洋盤”郡守。

郡守想要找畫工裝飾一下牆壁,有人跟沈周有宿怨,把沈周的名字報了上去。沈周接到通知,有人勸他,那麼多達官貴人認識你,找人去說個情,這活就不用幹了。沈周說,找人是更大的屈辱,“往役,義也,謁貴遊,不更辱乎!”於是就把這活幹了。

過了一段時間,郡守進京述職。組織部官員提了一個奇怪的問題:“沈先生無恙乎?”郡守摸不着頭腦,只好隨便應付道:“無恙。”然後又見到內閣大臣李東陽,李東陽問:“沈先生有牘乎?”沈先生有沒有託你帶封信來。郡守更加驚愕,繼續糊弄:“有而未至。”郡守出來,倉皇失措地去拜訪在京做侍郎的蘇州人吳寬,請教:“沈先生何人?”吳寬跟他詳細講述了沈周的情況,郡守又詢問了自己身邊的人,終於明白了沈周就是給自己畫牆的那位。

這個故事有個喜劇般的結尾。郡守回到蘇州,趕緊到沈周家裏請罪,還腆着臉蹭了一頓飯,“謁周舍,再拜引咎,索飯,飯之而去。”

這是一個演繹的故事,早就有學者對它的真實性提出了質疑。但“假古董也是真文物”,一個傳說的流行,本身就能說明受衆羣體的真實心理,沈周在故事裏接人待物的態度也大體真實。

沈周終身未仕,生活在蘇州城外的相城鄉野之地,自稱“我隨草木生長洲,索居自恥無朋儔”。“無朋儔”只是謙詞,事實上,沈周交遊廣泛。王鏊爲沈周撰寫墓誌銘時,曾寫道:“一時名人皆折節內交。自部使者,郡、縣大夫,皆見賓禮”。沈周對於結交仕宦,也不是李白那般“安能摧眉折腰事權貴,使我不得開心顏”的激烈與浪漫,而是平易處之,他自己有詩句雲:“隱服還勞郡守遺,私篇或辱尚書和”。

也就是說,沈周對於現存政治秩序持有尊重而不加入的態度,他的畫名也通過與官員羣體的交往在全國範圍內得以推廣。這不僅與他的性格有關,與他趕上的時代也有很大關係。

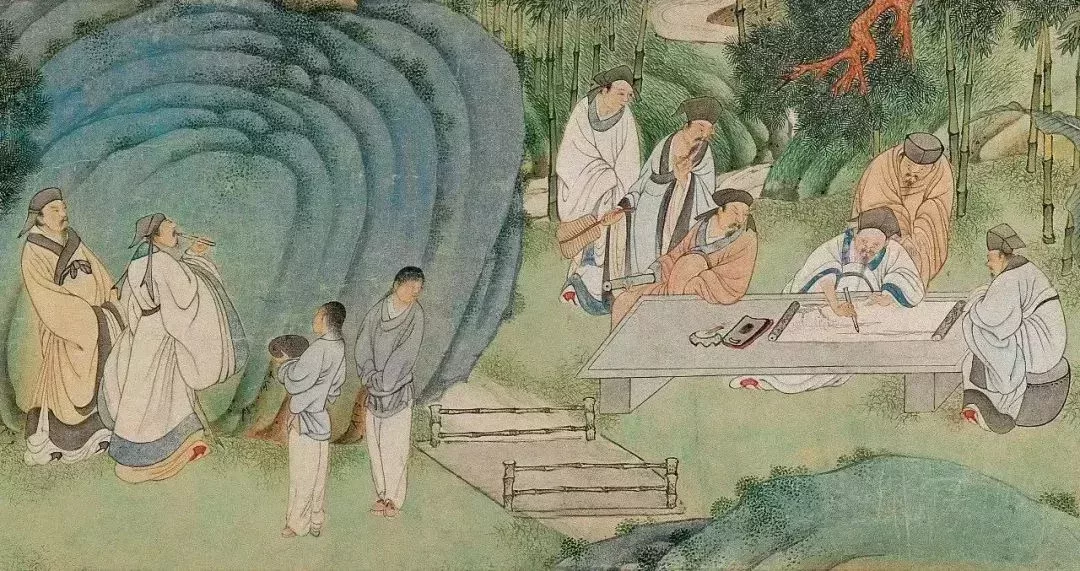

明朝初期,朱元璋對曾爲張士誠所據的蘇州採取敵視態度,遷移離散許多大族,加以沉重的賦稅,同時在官員任用上排斥南方文人。而到了沈周生活的成化、弘治年間,政局趨於穩定,蘇州的經濟、社會逐漸復甦,蘇州的文官羣體開始通過科舉之路崛起,並形成了“吾蘇”的文化共同體意識。沈周雖然是隱士,但他與文官羣體始終保持着宴遊雅集、書信往還、詩文酬答、投贈畫作之類的密切關係。

日本歷史學家宮崎市定將明代吳中的隱逸方式概括爲“市隱”,沈周、文徵明、祝允明、唐寅是其中的代表,市隱的基礎是較高的經濟水平與平和的政治氣氛,市隱的核心在於認爲帝王與官僚都是愚昧的,不如志同道合的人組成一個小圈子,因而市隱者與古之隱者不同,依然與外界保持社交。

不過《明史》那個故事,如果細究的話,有一層隱藏的含義是不太尊重沈周的。在故事裏,沈周的歷史地位似乎全依靠官員的認可。沈周本人,則是甘當一名沒有地位的畫師的。

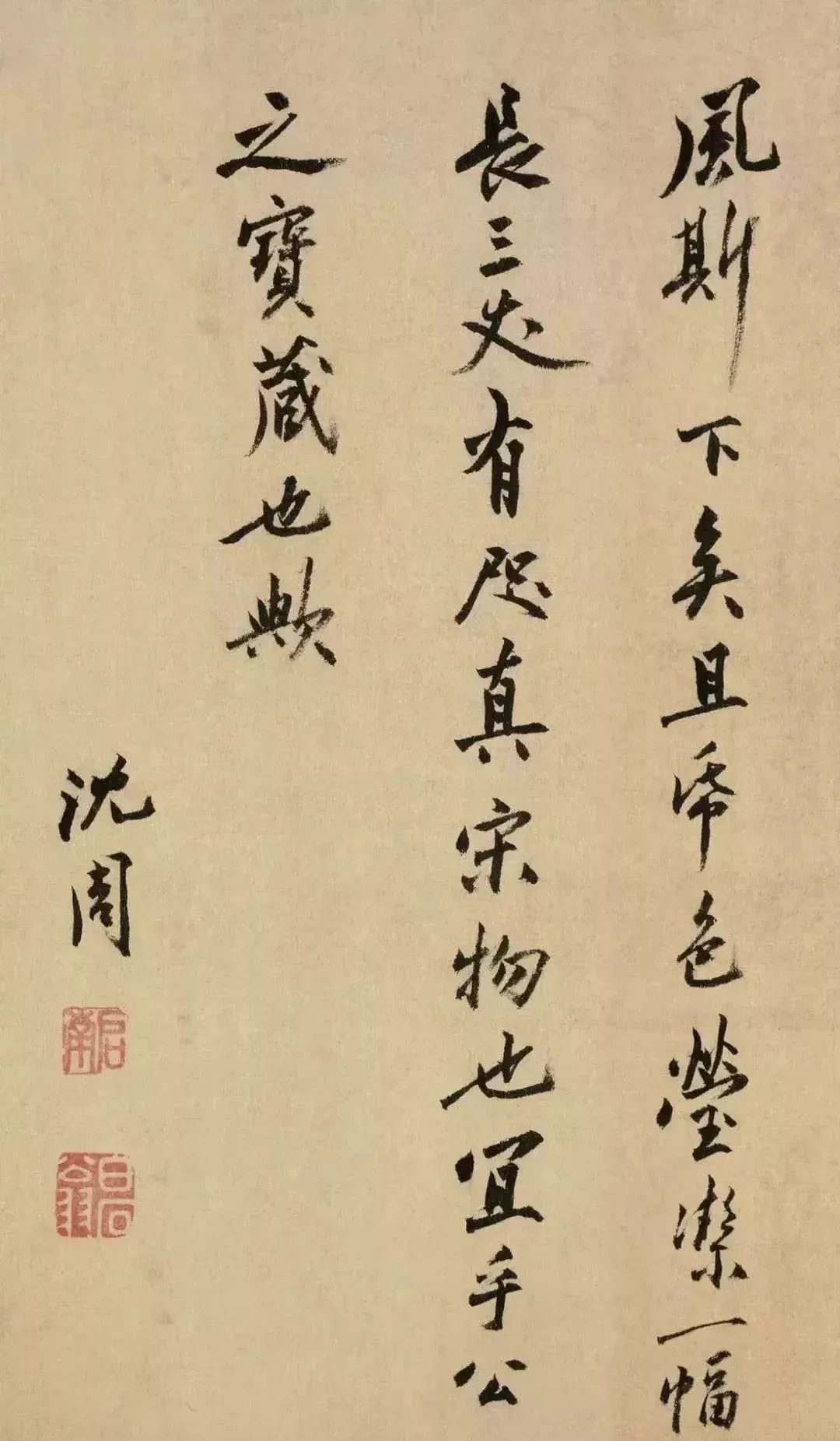

沈周詩、文、畫俱佳,但他的朋友們都不太願意把他當畫家來看,比如文徵明說:“石田先生人品既高,文章敏瞻而學力尤深,出其緒餘以供遊戲,要非一時庸生俗匠所能及也。……豈可以藝名哉!”是說人品文章是第一位的,畫畫只是閒暇時精力無處釋放的遊戲之作。

有一個叫楊循吉的,在沈周的一幅畫後面替他喊冤:“石田先生蓋文章大家,其山水樹石特其餘事。而世乃專以此稱之,豈非冤哉?……乃區區愛及繪畫之事,不過一位堂壁之障而已,豈非先生之所深不欲者哉?”這馬屁簡直有點拍到了馬腿上,說繪畫技能是“牆上的屏障”,畫名傳播是沈周極不情願的事。

沈周只好自己出來解釋:“君謙儀部爲予稱冤者,似略予畫而謂有文章可重耳。予何文願辱儀部之知耶?畫則知於人人者多,予固自信。予之能畫久矣,文則未始聞於人,特今日見知於儀部,予固難自信也。蓋儀部愛之深而昧其陋,飾其陋而溢其美也。然畫本予漫興,文亦漫興,天下事專志則精,豈以漫浪而能致人之重乎?並當號予力’漫叟’可矣!”

意思是,人人都知道我善畫,我對畫也有自信,並不恥於被人知道我是個畫畫的。今天你能欣賞我的文章我很開心,但你說我畫畫是遊戲,卻不知道我寫文章也是遊戲。人人都想要努力在某個領域做成一番事業,我卻只想當個放縱不拘的老頭。好一番風趣而自重自愛的辯白。世人不重畫如何,世人重文章又如何,我只在乎漫浪。

以彼岸心,遊此岸身

作爲吳門畫派的開創者,沈周是“文人畫”傳統的承前啓後者。但是如前文所述,在沈周心目中,文章、繪畫並無先後主次之別。

如果說他對自己有什麼定位,除了“漫叟”,還有含義相似的“無用人”。他是一個終身被無用之事、無用之物吸引着的“無用人”。他在王綸爲他畫的六十歲生日小像上寫道:

草木當衰不復真,紙間座上兩浮沉。

是是非非都休辨,聊記明時無用人。

這是悟道者的語言。沈周的生命中,沒有大起大落,但他早已看清,世人執迷的許多東西都是幻影。在存在還是毀滅的終極考驗面前,哪有那麼多是是非非。

他的畫是平和的,人也是平和的,但平和之下,是對生命脆弱的哀傷與世界無規律性的清醒。沈周說:“盛時忽忽到衰時,一一芳枝變醜枝。感舊最關前度客,愴亡休唱後庭詞。春如不謝春無度,天使長開天亦私。莫怪流連三十詠,老夫傷處少人知。”

沈周說別人理解不了他的“傷處”,是因爲他關心的不是可以計量的得失,而是時間本身的流變不居,“盛時忽忽到衰時”,以及美好事物內置的自我毀滅程序,“春如不謝春無度,天使長開天亦私”。春花的美好,就在於它是易逝的。

沈周還曾登黃鶴樓,題詩云:“昔聞崔顥題詩處,今日始登黃鶴樓。黃鶴已隨人去遠,楚江依舊水東流。照人惟有古今月,極目深悲天地秋。借問回仙舊時笛,不知吹破幾番愁?”

這種哀傷其實在古代文人的骨子裏一脈流淌,比如王羲之在《蘭亭集序》中說:“向之所欣,俯仰之間,已爲陳跡,猶不能不以之興懷;況修短隨化,終期於盡。古人云:‘死生亦大矣。’豈不痛哉!”晚明文人袁宏道繼續發揮道:“古今文士愛念光景,未嘗不感嘆於死生之際。”“獨庸夫俗子,耽心勢利,不信眼前有死。”

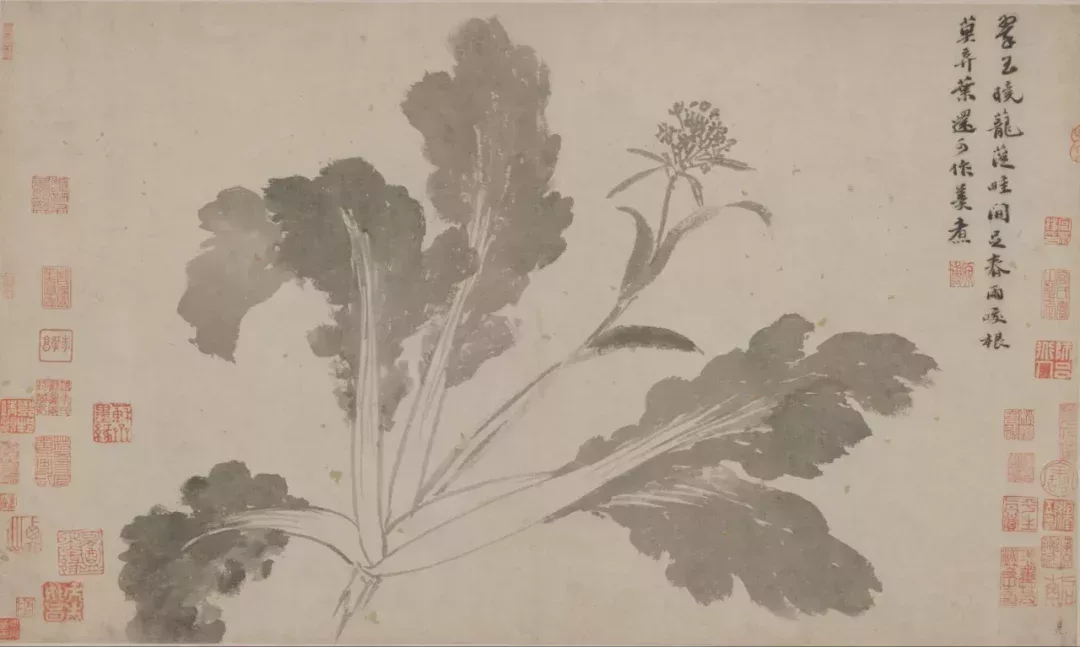

正因爲沈周總是從彼岸望此岸,所以各種各樣的規矩都捆綁不住他。他不在意士大夫與畫家的身份區隔,他選擇繪畫題材的時候,也幾乎不畫梅蘭竹菊這些象徵文人風雅的符號,而是偏愛瓜果蔬菜。他畫菜、瓜、筍、石榴、蘿蔔、茄子、葧薺、小蔥、楊梅、梔子。自莊子提出“無用之用”後,象徵“無用之用”的一些符號又成了一種新的彰顯身份與審美的“用”。沈周拿這些可食用的“有用之用”入畫,相當於對“無用之用”本旨的迴歸。

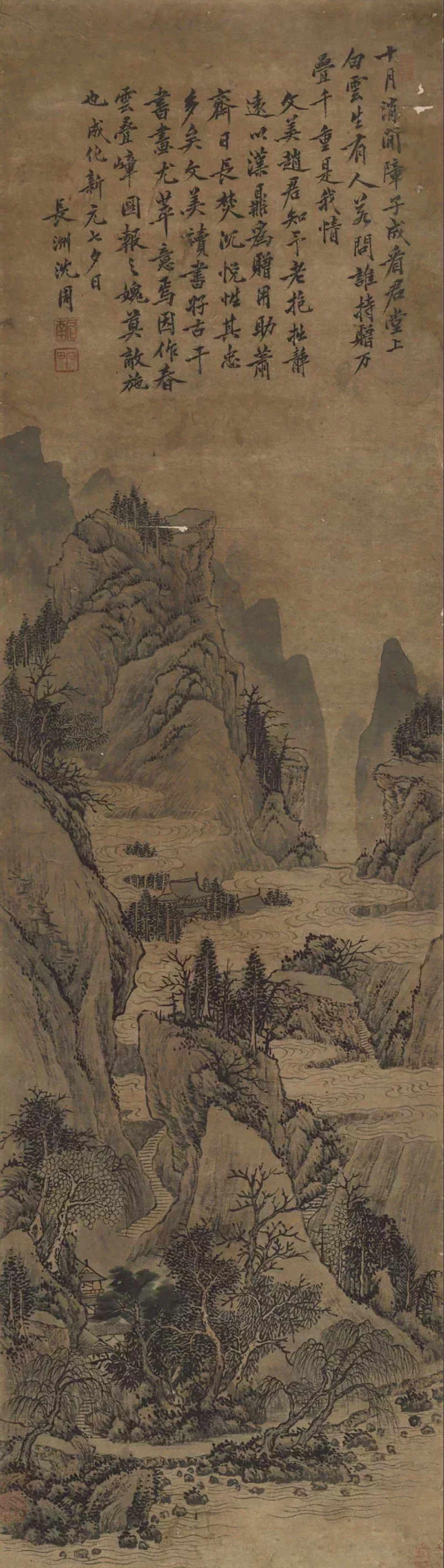

將沈周的畫與“元四家”尤其是倪瓚的畫相比較,會發現氣質有一種明顯的不同。倪瓚的山水是冷的,孤寂的,超然世外的;沈周的山水是暖的,柔和的,入世的。如果非要比較兩人的藝術境界,我也願意承認倪瓚更勝一籌,倪瓚有“獨與天地精神往來”的堅硬,這是沈周所沒有的。但也完全沒有必要苛責沈周,畢竟我們只有一個倪瓚,也只有一個沈周。

王季遷說,元代文人畫的遺產在沈周手中才轉變爲明代面目。明代面目意味着什麼,這是個龐大的問題。我的感受是,沈周的畫以及他開啓的明代審美,具有從前未得到充分發展的人間性、世俗性和遊戲性。

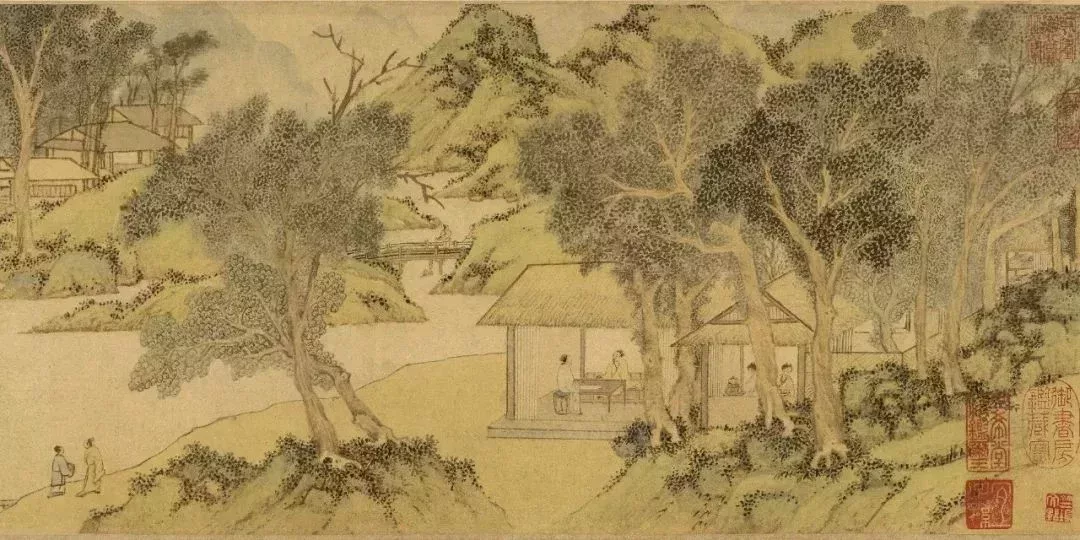

朱良志評價說 :“沈周身上體現出中國歷史後期發展中士人推崇的一些精神氣質:輕視物質,重視人間溫情,親和世界,乃至於一草一木,強調人與自然的和諧,在典雅細膩的生活中感受世界的美。”但不要忘了,他對世俗事物、世俗情趣的審美髮現,都源於對生命當下的體認,彼岸永遠隱藏地存在着。以彼岸心,遊此岸身。

沈周的創作,強調一個“興”字。他說:“山水之勝,得之目,寓諸心,而形於筆墨之間者,無非興而已矣。”何良俊評他的詩:“即興之作,當下妙悟,石田善爲之”。所謂“興”,自我與世界在此時此地碰撞擦出的火花。

揭其堅白,以對日月

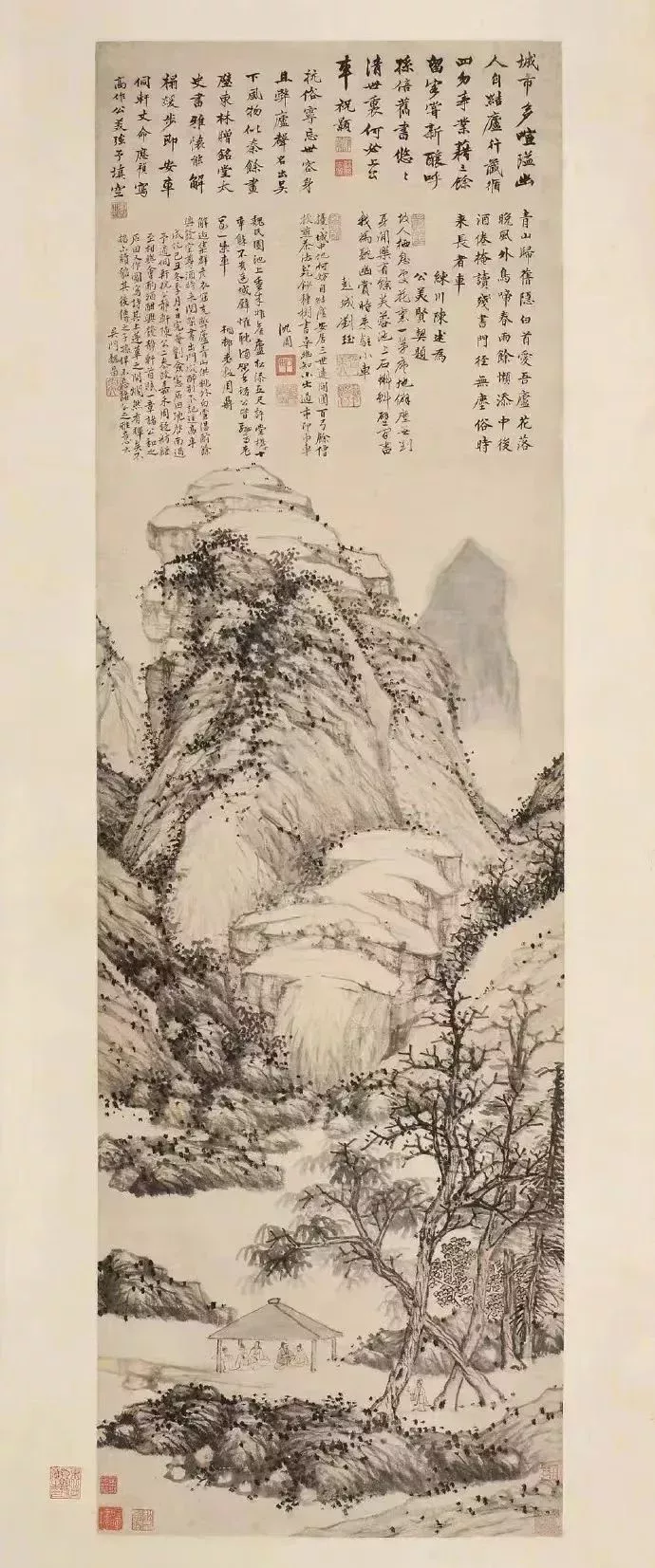

沈周在《西山紀遊圖》後的題跋中概括了自己的一生與創作:

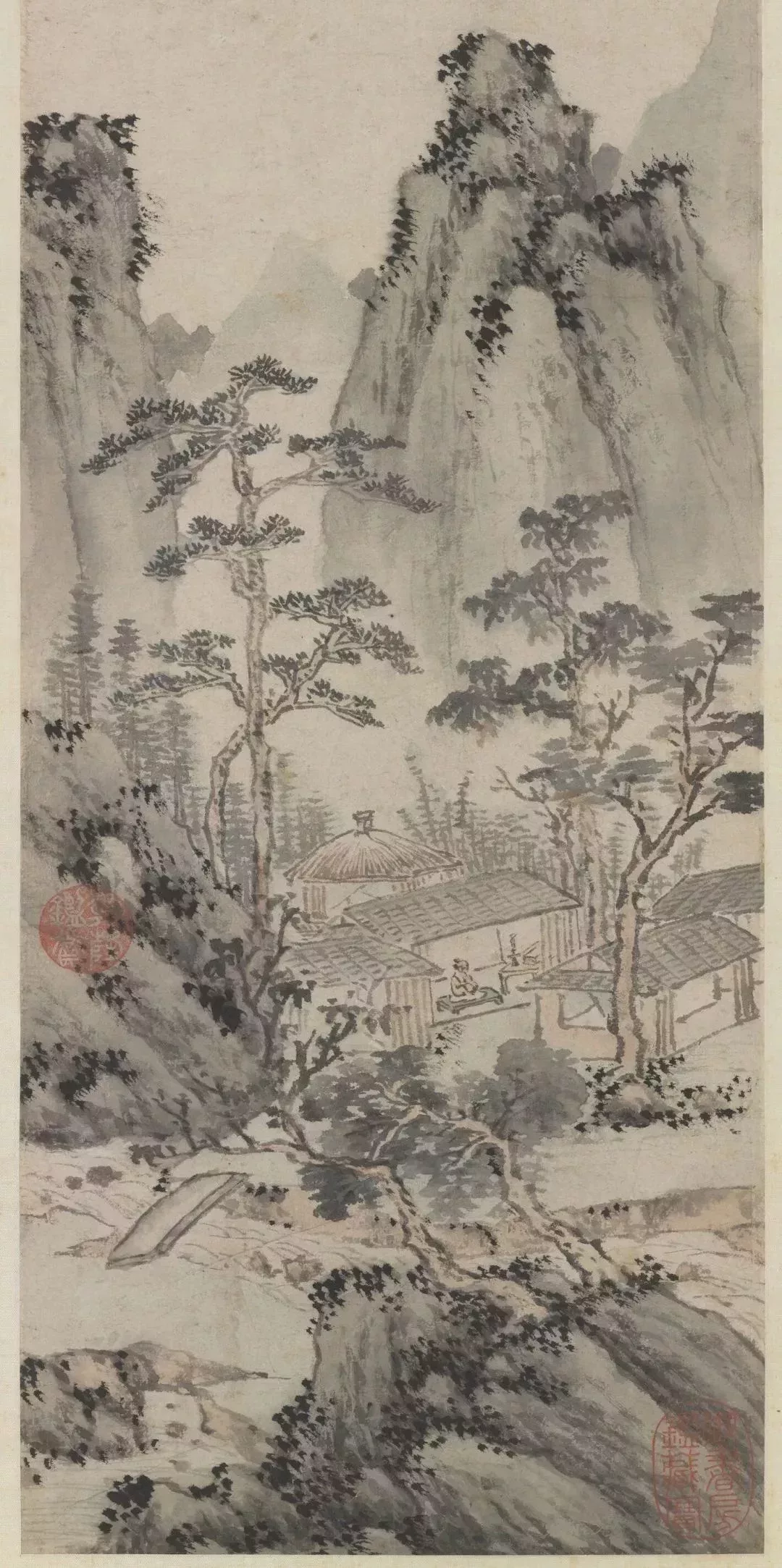

“餘生育吳會六十年矣,足逾自局,未能晨糧仗劍以極天下山水之奇觀以自廣,時時樟酒船放遊西山,尋詩採藥,留戀彌日厭年,生好遊,未足之,歸而追尋其跡,輒放筆想象一林、一溪、一巒、一塢,留幾格間自玩,所愧筆墨生澀,運置淺逼,無故人悠遠層疊之意,大方家當有謂也。”

他的交遊,他的生活,他的詩書畫,都是一體的。他的活動範圍主要在蘇州,偶爾出圈,“北抵鎮江,南極天台”。身份上,他是毫無權勢的布衣,但在想象的世界裏,他卻把那些林、溪、巒、塢佔爲己有,“留幾格間自玩”。他也承認,自己和前代宗師有差距,“運置淺逼,無故人悠遠層疊之意”。縱在想象中,他也不願意脫離眼前景、眼前人。

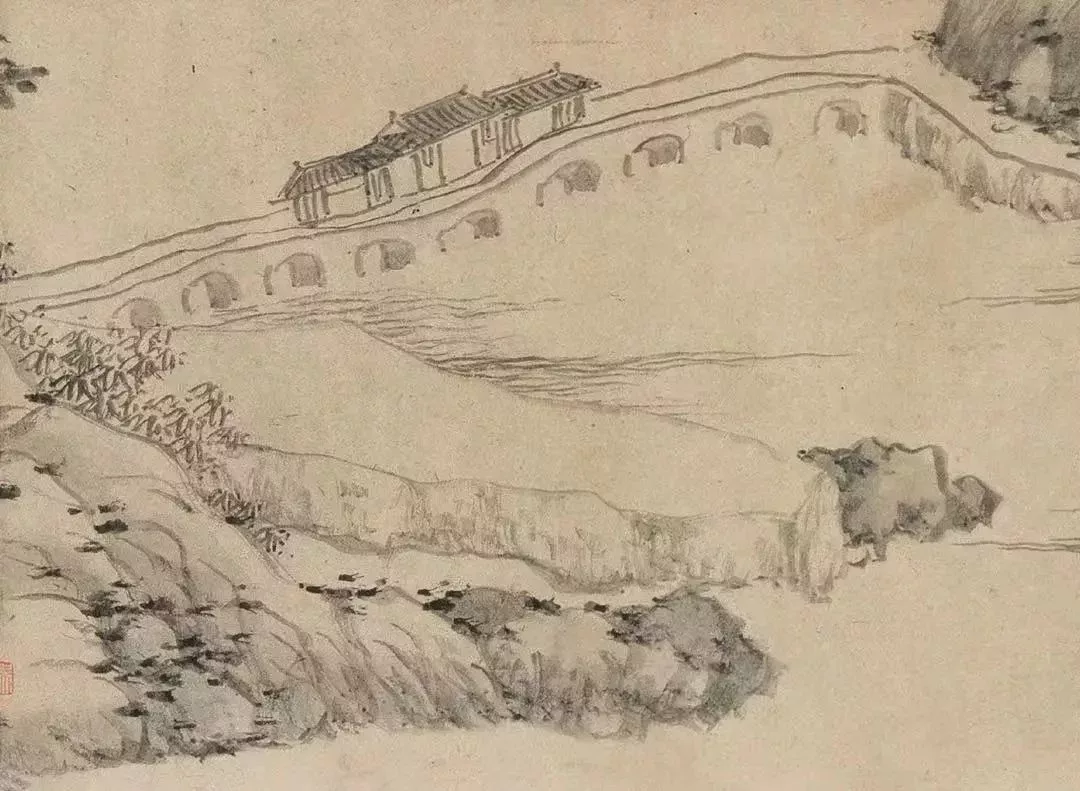

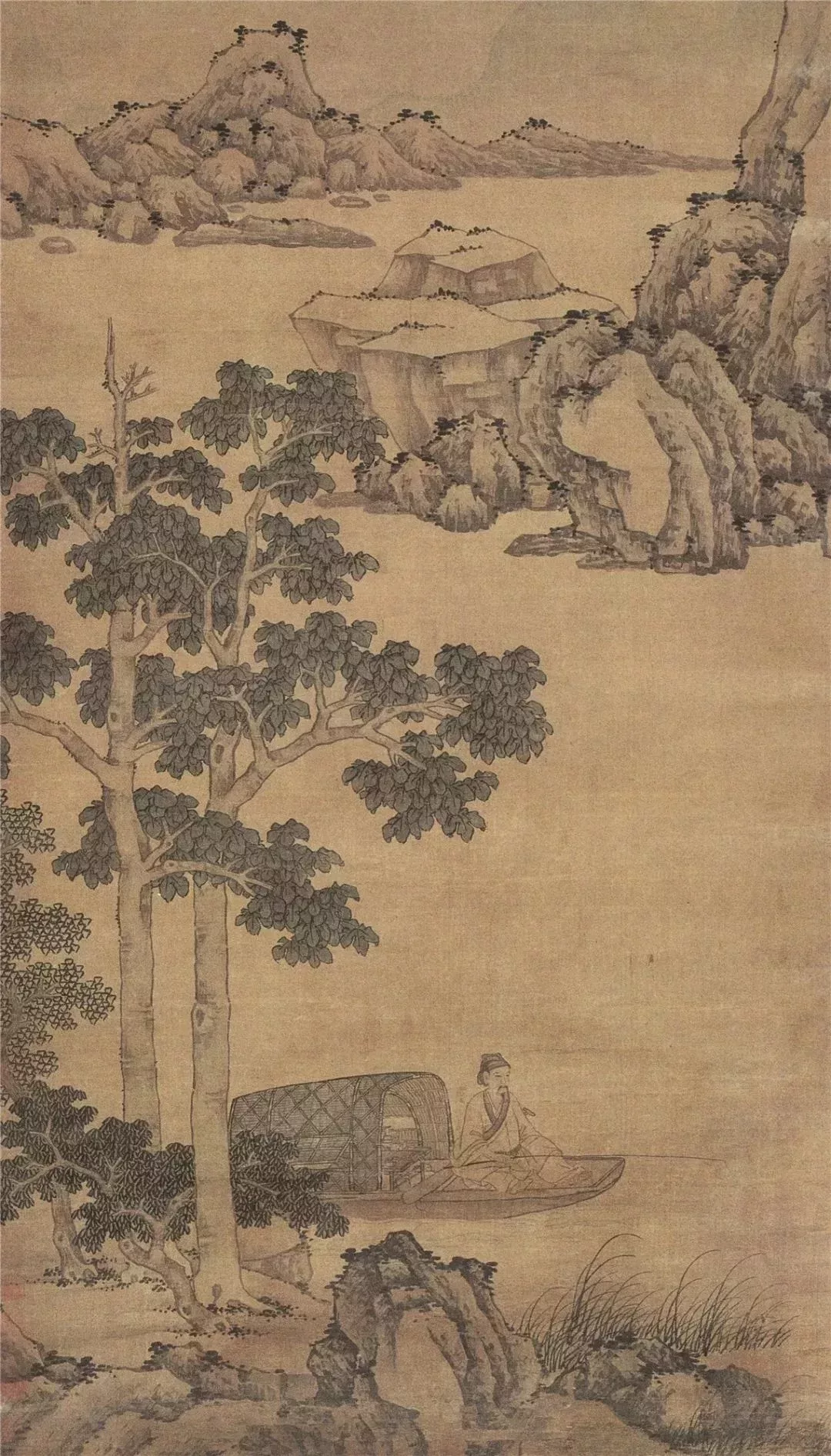

我們看沈周的畫,都很願意把自己替換畫裏的那些小人兒,或在江上划船,或在齋中讀書,或在亭子裏與朋友歡會,或在橋上持杖慢行。我們會自動生出一種“彼可取而代也”的心情,不是雄心,而是雅趣。因爲沈周畫的都是實際存在的地點,所以我甚至想,當時人看這些畫跟我們今天對AR(增強現實)技術的興嘆或許有相似之處。

我還發現,沈周對現實世界的改造不僅停留在繪畫史的領域。

張岱《陶庵夢憶》裏有一篇《虎丘中秋夜》,讓我感慨蘇州的夜生活什麼時候能夠恢復到明朝的水平。說的是中秋夜的虎丘,一開始人山人海,各色人等“無不鱗集”。夜深之後,人漸散去。到了三更天,空氣肅寒,人聲寂靜。一個男子此時登場,高坐石上,沒有伴奏,“聲出如絲,裂石穿雲,串度抑揚,一字一刻。聽者尋入針芥 ,心血爲枯,不敢擊節,惟有點頭。”所謂曲高和寡,但即便在此時,還有一百幾十個人在那兒安靜地欣賞藝術呢。所以張岱說:使非蘇州,焉討識者。

然而虎丘夜遊,並非一個多麼古老的傳統,開啓這個潮流的,便是沈周。成化十五年(1479年)四月九日,沈周本要去西山,但天黑來不及,於是船在虎丘靠了岸,藉着月光登上千人石,“徘徊緩步,山空人靜”,並寫詩記載始末,詩中有句:“今我作夜遊,千載當隗始”。

對古代人來講,夜遊不是一件尋常事,宵禁制度一直延續到明初,“一更三點禁人行,五更三點放人行”。按葛兆光的說法,夜晚瀰漫着恐怖的氣氛,象徵着犯罪、鬼妖和逃逸。傳統儒家士大夫也認爲,夜遊是於立不合、忤逆父母之事。然而到了明朝中期,隨着蘇州工商業的發展,傳統秩序開始鬆動。沈周並非做了多麼驚天動地的壯舉,而是捅破了最後一層窗戶紙,他把月光下的虎丘,帶給了蘇州人。在他之後,夜遊虎丘開始流行,並逐漸變成張岱筆下無分男女老幼、士農工商的大衆娛樂節目。

不光是虎丘夜遊,其實後來那些標誌性的“蘇式風雅”,都可以追溯到沈周和他周圍的文人、畫家團體,如好古博雅、好收藏、愛山水、愛出遊等等等。這是被有意創造出來的具有審美屬性的生活方式,它只能誕生於工商業發達的江南社會,並不是“自古有之”。這是一個被髮明出來的新蘇州。

如果我們把網紅定義爲“在遠方替分散的受衆實現人生理想的人”,那麼也可以冒昧地把沈周稱爲初代網紅。他筆下的舟、橋、田,是江南一直都有的事物,但把它們變成可以在書齋中把玩的審美對象,需要一種新的眼光。工商業城市的興起,爲城牆四周的山林田野注入了新的詩意。這是與從前的山水田園詩不一樣的審美情趣。雖然沈周一直生活在城外,但他感受和回應的,是新鮮的時代空氣。

比如沈周有一幅畫,兩岸青山夾一條江水,江上兩船並進,船頭各有一位漁人,一邊放釣一邊交談。有詩題道:“滿地綸竿處處緣,人間百業不同船。江風江水無憑準,相併相開總偶然。”我們可以體會到其中的禪意,同時也可以從“人間百業不同船”的平視的、自在的目光中,感受到新的歷史空氣給人的自由解脫之感。

“石田”是沈周的號,典出《左傳·哀公十一年》:“得志於齊,猶獲石田也,無所用也”。沈周曾對晚輩祝允明說,以“石田”自許的含義是:“削蕭莠,抉沮洳,揭其堅白,以對日月,爽然風塵之表”。

沈周還曾寫道:

山中有白石,廣衍得數畝。

堅瘠不可耕,無用實類某。

一個人就像石頭做的田地一樣,無法耕作,但是它的堅硬與潔白是不可催的,可以坦然面對行走的日月和飄蕩的風塵。

其實所謂“無用”,如果說破開來,是指在一時一地的社會秩序下,不願滿足外界現有的需求。進而言之,生命本身是不可交易的。

石田也並非真的不可耕作,只是得用想象出新的耕作方式。沈周用他的遊與畫,用他的詩與文,就示範了石頭之上可以生出怎樣豐美的果實。