袁偉時,男,漢族。1931年12月15日生,廣東興寧人,中國近代史學家。曾任孫文學院院長、中山大學哲學系教授。已結集出版的著作有《中國現代哲學史稿》、《晚清大變局中的思潮與人物》、 《路標與靈魂的拷問》等。主編《現代與傳統叢書》、《荒原學術文叢》、《牛虻文叢》等。

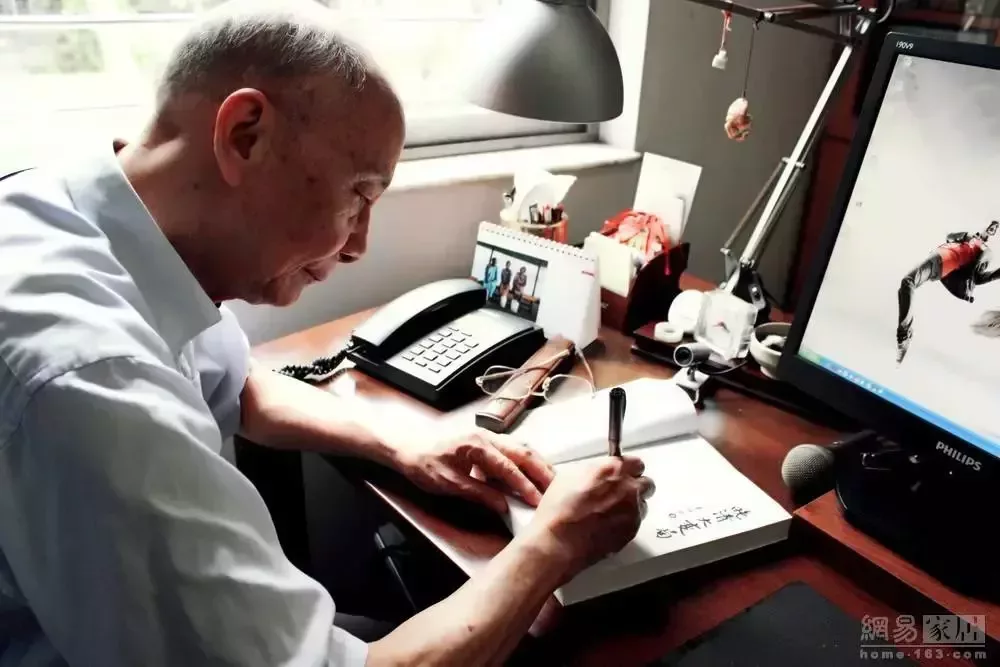

2010年12月15日,是中山大學哲學系退休教授袁偉時80大壽。這位自稱“80後”的老少年送給自己的生日寄語是:“笑看塵囂,該說就說!”

袁偉時和那一代知識分子一樣,在生命的後半段纔有了精神和思想的覺醒。

他最初學經濟學,而後哲學,再後來轉向研究近代思想、近代史,一步步拓寬領域,發出聲音,最終在學界內外有所建樹。

袁偉時真正的學術生涯是在“文革”後纔開始,以一部《中國現代哲學史稿》拓寬了整個思想文化史領域;以《晚清大變局中的思潮與人物》顛覆了傳統學界的近現代人物研究。

近些年,因爲《現代化與歷史教科書》一文引發的“冰點事件”,更是把袁偉時推上了風口浪尖,引來出乎意料的軒然大波。

“我只把我看到的歷史本來面目如實地寫在紙上。”袁偉時說。從盲目追隨,盲目信仰,到一點一點拾回常識,建立自信,這不僅是袁偉時的經歷,也是一代人的經歷,更是好幾代人共同走過乃至今天許多人仍在重複的過程,是整個民族的精神成人。

在“80後”的名單上,還有茅於軾、江平、袁隆平、李澤厚、吳敬璉……以及已經離去的吳冠中、朱厚澤,這批知識分子,生於憂患,長於離亂,始終堅持自己的理想,進入二十一世紀,白髮蒼蒼卻依然立於思想、文化與學術的前端。

那些豐富與跌宕的人生經歷已不可複製,他們的精神跨度是從古到今、貫通中西的全息鏡像,其思想學術觀點得來更是不易,應該成爲一個民族和國家最爲寶貴的財富。

困惑

我在復旦大學念研究生時,1956年年初,我作爲中國學生代表到英國去訪問。那時全國學聯是附屬在團中央的一個機關,曾經邀請英國倫敦政治經濟學院的兩個學生代表到中國訪問,對方按照慣例邀請中國兩個唸經濟的學生回訪。全國挑選了一個是人民大學的學生宛樵、一個是我到英國回訪。訪問的過程當中一些旁聽的英國學生說,東方腦袋就是行,當時覺得很得意。

有一個印象很深刻,有一次在莫斯科的機場,在公認最好的喫飯地方,我們喫麪包時奶油喫完了問服務員要,但說沒有了。回程的時候,在莫斯科紅場,看到最大的百貨公司門前有很多人排隊,幹什麼呢?排隊買皮鞋,從二樓排到大樓外。我們感覺很奇怪,就到百貨公司裏面去看,貨架沒有多少貨物。

後來到布拉格,是國際學聯招待我們,住在布拉格最好的飯店,捷克斯洛伐克的團中央招待我們喫住。有一次他們問想喫什麼,我隨口就講,想喫雞。沒有!布拉格最好的飯店也沒有雞。第二天他們很高興說可以請我們喫雞,盤子端上來,那一口下去不知道爲什麼是咬不動的。

但到了英國呢,那是第二次世界大戰以後,社會已經恢復正常了,供應完全不同。那時候兩個對比非常強烈,但還沒有懷疑到整個底子問題。我們還是很堅定地辯護自己的。到蘇格蘭的格拉斯哥大學,剛好有兩個美國學生來到那裏,學生會就組織我們和他們辯論,脣槍舌劍,爭論很激烈;

我研究生畢業回廣州,一上火車就給了我一個很震動的消息:現在廣州一個人一天只能買兩毛錢的肉。兩毛錢肉是什麼概念呢?一塊錢一斤肉,兩毛錢就是2兩肉,很少。

畢業回來教政治經濟學,但“大躍進”後經濟完全沒辦法研究了。上課只能按照《人民日報》和《紅旗》雜誌的基本觀點講,講自己的觀點不行,而且經濟資料是保密的、封鎖的,完全看不到。

我這個人又愛動腦筋,什麼事情都要尋根問底,所以很不適應。我想,歷史或許是個比較寬的天地。於是就開始讀歷史,回答自己的困惑。我研究的起點不是想教人,而是首先教自己,找出心中困惑的答案。這樣我就轉去研究中國歷史,有空就往圖書館鑽。“文革”後轉到了哲學系,講中國近現代哲學史。

後來下鄉,我們去的是個很富裕的地方叫高明,圍田區,土地很多,人均土地面積廣,喫飯不成問題。後來搞起了“大躍進”。“大躍進”沒有什麼新的生產力引進來,全靠拼體力、加夜班。沒有肥料,就動員人家將老的泥磚屋拆掉做肥。而且指標越來越高,最初說增加20%到50%,後來說100%。

有次縣裏開三級幹部會議,因爲我是下鄉幹部的組長,也去列席。開到最後,縣領導說:現在排隊。認爲晚稻能畝產800斤的往那邊走,認爲不行的就留下。一個秋季要將產量提高一倍,縣委的號召與決定,作爲共產黨員,要不要聽?很多人跟風,走過去了。

我正在猶豫的時候,我所在的高明縣大楠合作社的支部書記杜鵬飛瞪了我一眼,說:你認爲行?我不吭聲,腳跟也不動。這對我終身影響很大。在關鍵問題上,一定要堅持,對就是對,不對就不對,不能含糊。

覺醒

幸好在那個時代還能夠讀書。可以說,魯迅和胡適是我治學的導師和告別矇昧的指路人。中學時候魯迅是我的一個精神導師,1949年以前我幾乎把魯迅的書全讀完了。

胡適是“文化大革命”結束以後讀的,那時中山大學圖書館的藏書弄得很亂,圖書館館員何永鍾先生費了很大勁把《胡適文存》幫我找齊。我把胡適的全部著作都拿來看,感覺這個人很了不起。

何先生又將梁啓超的《飲冰室合集》原版匯齊了一整套提供給我,我才知道梁啓超是怎麼回事。我讀了以後,感覺他們講得都對,與我中學時候讀《觀察》領會的東西很符合,就是教你維護公民的自由、維護民主。

1980年,那時我雖然還沒有徹底覺醒,但我找到了自己的治學方法。我撰就《論胡適20年代的世界觀》,寄給《哲學研究》。過了幾個月,突然有編輯部的人來找,誠懇地說,你的文章中哲史組一致叫好,推薦給主編;他認爲要慎重,決定邀請五位全國知名的專家審查,結果認爲觀點不妥,不能發表,十分抱歉。來者是日後成爲好友的蒙登進兄和一位姓張的女編輯(非常抱歉,我忘了她的名字)。

其實它並沒有什麼驚世駭俗的東西,僅是不同意把胡適提出的自然主義人生觀說成是唯心主義的渣滓。應該說明,這不是正常的匿名審稿。

僵化的意識形態。框框爲尺度,押質。不同觀點。

五個人裏面,有兩個人我知道,一個是人民大學石峻教授,他不同意我的觀點,但表示應該發表;堅決反對的是中華書局總編輯李侃,他是主流歷史學的代表人物。就這樣,文章不能夠通過審查。三年後,此文才在《近代中國人物》第一輯上原文照刊。

魯迅反專制,但他不知道“現代社會”是怎樣的,所以他把蘇聯作爲榜樣和理想。

其實真正瞭解人類理想、現代社會的人是胡適,這個對我有很大的影響。另一方面,我也研究陳獨秀、李大釗這些早期的共產主義人。我是兩方面看:一方面他們都贊成自由、民主,我很認同;另一方面他們對社會主義的選擇,我也認爲是對的。

當時他們是從自由民主角度來論證社會主義的。像李大釗,他講社會主義是從民主的角度講,他認爲社會主義也就是民主在現階段的表現。

這在我的第一本書《中國現代哲學史稿》也有反映出來。我在哲學系教的是中國哲學史,特別是後半段近現代的哲學史。

中國其實沒有純粹的哲學,實際都是思想史和文化史,會接觸到很多現實問題。我從原始資料做起,得出的結論就和別人不同。在當時,這本書拓寬了整個學科領域,也做出很多創見,對螞克絲竹蟻還是肯定的。

我真正徹底地醒悟應該是在上世紀90年代初期,所以我是後知後覺者。

90年代初寫了《晚清大變局中的思潮與人物》,那是我學術生涯進入成熟階段的標誌。這本書對傳統的歷史,對近現代人物的研究都是很顛覆性的。

許多流行很多年關於晚清研究的歷史觀點,我都不同意的,例如對林則徐、郭嵩燾、李鴻章、曾國藩和對外國在華傳教士的評論。

1994年我退休以後出了一系列的書,學術成果看起來更多些。退休前出了兩部書,退休後有十來本吧。當然,之前大量閱讀的那些書籍對我很起作用,包括李大釗、梁啓超、胡適、王星拱、杜亞泉等人的書籍。我的那本《中國現代哲學史稿》裏有專章、專節的三十多個人,大體是別人沒有好好研究的,後來好些研究這些人的都要來找我。

後面之所以能夠不斷有新的觀點出來,那是跟治學的方法有很大的關係:我要研究一個人物,我就力求全面去讀他的著作。魯迅有句話對我有很大的啓發,就是要知人論事,最好的辦法就是按年去讀他的作品。

很多人對前人的論述不對,只是籠統講他的思想。而我是分幾個段去講一個人,脈絡分得比較清楚,研究他的思想演變就很準確了。另外我根本不相信人家怎麼講,持懷疑態度。

我越來越體會到:歷史在哪裏扭曲就要在哪裏突破;要說真話,說自己的話。

我的真話和自己的話從哪裏來,我的學術成就就在哪個地方。我的學術重心有很多是爲了恢復歷史本來面目。

因爲我知道我有一個重任就是摧毀虛假的厲史現象、摧毀那些束縛人的思想枷鎖。

史觀

我一直認爲,新文化運動不是從“五四”開始,不是從陳獨秀創辦《青年雜誌》開始的,早在鴉片戰爭前後,新文化運動就萌發了。即使後來被稱爲“五四”新文化運動的,也是從辛亥革命後就開始了。

現在再提出新文化運動,就要總結歷史經驗,要學習人類現代文明各種優秀的東西,不要再耽誤中國社會轉型的過程。

我一直很堅定地捍衛新文化運動的成果。1988年,林毓生教授的《中國意識的危機》風靡全國,其中一個很重要的論點是新文化運動是“文大命”的起源,我對其基本論點不敢苟同。

適逢中國文化書院邀請爲“五四”70週年撰文,於是,一口氣寫下《五四怨曲試析》寄給該院。但三年後纔在《哲學雜誌》刊出。

1990年,紐約聖約翰大學李又寧教授面邀爲她主編的《胡適與他的朋友》或《胡適與他的論敵》寫點什麼。她想我寫金嶽霖與胡適,我衝口而出說:我寫林毓生對胡適的批評吧。積鬱已久,一瀉千里,一篇《胡適與所謂“中國意識的危機”》便寄往美國。

此文也還是直截了當地批評林毓生教授觀點的。可是,她編的《朋友》一一露面,《論敵》卻渺無聲息。後來在深圳大學景海峯教授編的《文化與傳播》上才得以問世,時在1993年。

說回到《現代化與歷史教科書》那篇文章,其實是2002年就在《東方文化》刊出的舊文。因爲只印刷幾千份,影響不大。

2005年年末,有一天李大同打電話來找我。他是《中國青年報》“冰點週刊”主編,他說在網上發現我這篇文章,感覺寫得很好。我說這篇文章已經發表過,你要是願意再發表,我同意。他很高興,就發了。沒有想到會引起那麼大的風波。

我寫那篇文章其實很謹慎,我認爲我提出的兩個問題—火燒圓明園和義和團事件—是沒有辦法反駁的,史料非常充足。其他我還沒有說,只挑了兩個反駁不了的事實說。軒然大波,出乎意料。

這篇文章出來以後,我倒沒有受到什麼影響。我已經離休了。我個人認爲我的責任就是寫作,不參與其他事情。事件發生後,沒有任何人來找我談話。我自己也很寧靜,一點壓力也沒有,因爲我非常自信,我對,那我爲什麼要有壓力?

今年我感覺到特別開心的一件事就是,9月份人民日報社主辦主管的一個刊物,叫做《文史參考》,一位編輯打電話來約我寫稿。說:今年是火燒圓明園150週年,希望我給他們寫篇重點文章。我就說我的觀點沒變,你能發表嗎?他說他們討論過了,能發表。結果我就寫了6000多字給他,《圓明園:苦難來自封閉與落後》,從題目就知道內容了。

歷史真相畢竟擺在那。

這篇文章其實跟當年《現代化與歷史教科書》觀點是延續的,核心觀點一點都沒變,而且我補充很多材料,講圓明園苦難的原因在哪裏。這個與我的文明史觀有很大關係。文明史觀跟民粹主義是完全對立的。

爲什麼我要批評做錯的事情,正是因爲文明史觀,不能從狹隘的家國族民範疇中來考慮,而是要從整個人類的文明來考慮。那麼從整個人類的文明來考慮的話,你這樣來處理一些事情就是錯的。

比如說爲什麼圓明園會有三天的大火。英法聯軍進兵到北京附近,蒙古的僧格林沁親王率兵和他們打,結果打敗了。北京當時要求談判,英法聯軍派出大約40人去談判,達成和平解決協議。這個時候,僧格林沁親王卻把參與談判的英法兩國的人扣留起來。

這就是涉及文明的問題,怎麼可以扣留談判人員呢?戰火就再度燃起,但僧格林沁親王的軍隊依然是不堪一擊,不得不再度求和。接受協議以後,英法聯軍就要求交還扣留人質,但清政府拖延接近一個星期依然交不出來。

爲什麼會這樣?當時其實只放回了一半的人,另一半死了,放回的一半還受了酷刑,一個法國人的生殖器被割掉了。英法聯軍非常憤怒,他們就商量要懲罰清政府,又不致傷害平民百姓,就決定把圓明園和附近的皇家園林燒掉。之前有過搶奪圓明園的事情發生,但還是小規模。當然搶掠和火燒也是罪行,但起因是在這個方面的。

我批評的出發點,就是維護人類文明,維護人的尊嚴,人類文明需要有各種各樣的規矩來束縛人類的野蠻性。畢竟這些都是人類的普遍性。

文明史觀,就是從全人類來解釋歷史現象,我對這個一貫都是比較清楚的,這個是人類的共同價值。不是說人類一開始就講自由,講法治,講文明,講民主的。

從古到今的歷史要怎麼去解釋,對古代歷史的判斷,我認爲文明史觀是最爲準確的。

不論漸進也好,還是革命的方式也好,文明進展到哪一步,都該有一個共同的評價標準,而且是人類共同認可的價值觀。