01

最近幾年,從那不勒斯老城到北京深夜的街頭,從脫口秀到奧運賽場,我和我的天才女友在持續刷屏。

這是一種很少被講述,但在很多女孩的生命裏都存在過的,美好的女性情誼。

她們大多共度了某一段人生,是對方生命的 role model,彼此吸引,也暗暗較勁,像兩株藤蔓,纏繞着生長。

她們讓所有人看見,女性友誼不是比顏值、扯頭花、搶男人的膚淺遊戲,

而是勢均力敵、互相追趕又互相托舉的複雜關係。

我和你,女性和女性,我們可以手牽手,打破束縛和界限,

一直向上,一直往前走。

02

我和我的天才女友,是什麼樣的?

是陳芋汐和全紅嬋。陳芋汐說,沒有全紅嬋,我的運動生涯不會達到這麼高的水平。

她們互相成就。手牽手站上了從東京到巴黎奧運會所有國際比賽的領獎臺。

是雙胞胎顏怡顏悅。她們參加脫口秀比賽,說了很犀利但真正想說的話題,面臨淘汰,顏怡怪自己沒演好,淘汰是應該的。顏悅強調不是,“我覺得你演得很好。”

她們會真心地欣賞對方,接住彼此所有自我否定的時刻。

是張小斐和賈玲。張小斐剛畢業時,沒什麼人認識她,賈玲相信她,來找她演小品,“快變成大腕吧,你離變成我的偶像就差一部戲了!”現在,張小斐是賈玲的第一女主角。

她們先於其他人知道你的厲害,託舉着你兌現自己的天分。

是電影《弗蘭西絲·哈》裏的索菲和弗蘭西絲。她們在大城市裏合租,失戀、工作不穩定、生活看起來一團糟時,互相依偎着給彼此打氣:

“我們將征服世界,

我會成爲惡毒得令人敬畏的出版業大亨,

而你會成爲著名的現代舞蹈家,

我會出版一本關於你的書,價格極其昂貴。”

她們會看到並理解你的野心,因爲她也有同樣的野心。

還有我最喜歡的“那不勒斯四部曲”裏的萊農和莉拉。

她們在戰後的意大利小鎮一起長大。在一羣跑來跑去的孩子中,她們在識別出自我之前,就識別出了彼此。

萊農是莉娜眼裏的天才,她堅定、溫和。莉娜更是萊農眼裏的天才,她叛逆、聰明又大膽。

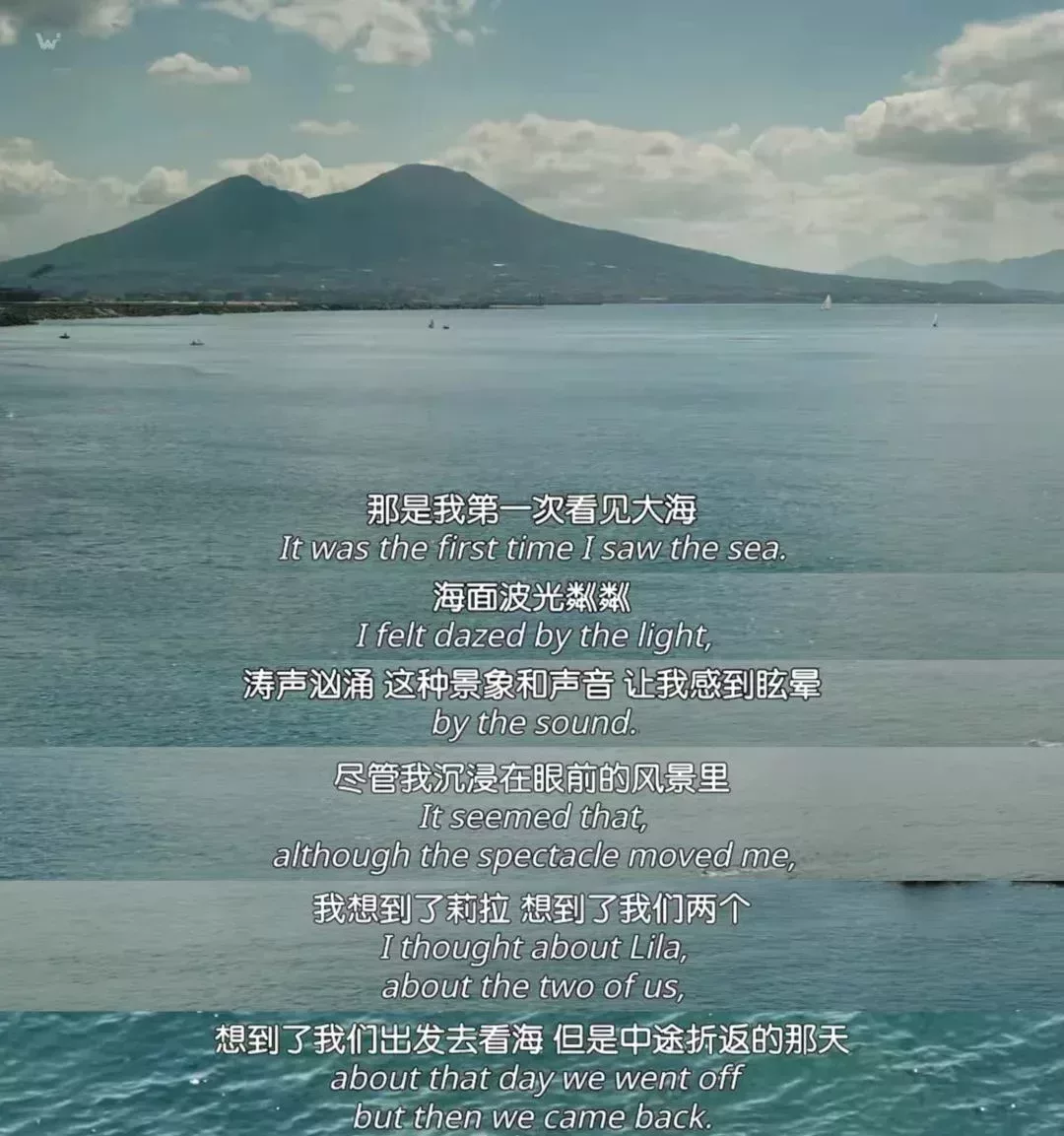

她們約定好:要上學,要去看海,要像《小婦人》裏的喬一樣,寫出一本最棒的書,要離開那不勒斯,改變窘迫的、被人掌控的生活。

在充斥着貧窮、性、暴力的那不勒斯,女孩上學是一種奢侈,16 歲就要嫁人結婚,變成街區裏的妻子和母親。

她們真切地希望對方擁有不同的、真正想要的命運,因爲:

“你不一樣,你是我的天才朋友,你應該比任何人都厲害。”

哲學家尼采曾說,女人還不能勝任友誼,她們是小貓和小鳥。或者充其量是母牛。

不是的。女人當然可以勝任友誼。

她們可以是猛獸,可以“比任何人都厲害”,可以以天才的名義並肩,面向整個世界。

03

她們讓我們看到了一種怎樣的女性友誼?

首先,一些陳舊的敘事被天才女友們打破。比如,嫉妒。

看到你做得比我好,比我更快地學到了什麼,對我來說這不是威脅。而是一種安全感和確信,“她會什麼東西,不久之後我也會學會的。”

看到你比我漂亮、優秀、各方面都領先,我們的結局不會是反目成仇,不會是我耍心機把你拉下來。而是被激勵,“我對自己許諾,我永遠不能比她差”。

比如,雌競。

在她們的友誼中,競爭是可以直接說出來的,這並不是一個不好的詞。

你知道的,我對你總是有一種競爭情緒。但這並不妨礙,我對你的喜歡。

她們會在競爭中彼此扶持。

- 我們在一起,是並肩作戰。@酉西

- 數學成績不好,我的天才女友會教我她的做題技巧。@莫愁

- 我的天才女友會寫小說,各種花樣,每次寫好第一個拿給我看,這也是我後來做編輯的起點。@Ellen

她們會在對彼此的追逐中,去到更高更遠的地方。

很多人爲陳芋汐的銀牌惋惜,把全紅嬋的存在看作她的遺憾。但陳芋汐從不這樣覺得,“我期望自己能蹬得跟她一樣高,翻得跟她一樣快,動作跟她一樣漂亮。”

在遇到全紅嬋之前,她對自己的設想是拿到 430 分,但她們彼此的競爭和追逐,讓她跳到了 450 分。她們向我們展示了,一種極富生命力的友誼。

學者戴錦華說過這樣一段話,“在主流社會的認知當中,女性是沒有友誼的。女人的友誼存在在少女階段,然後由男性的介入和登臨而宣告結束。”

但在天才女友式的友誼中,我們會看到,它沒有那麼脆弱,沒有那麼輕易被介入。它是會生長的,會像藤蔓一樣纏繞着向上攀爬。

萊農和莉拉的友誼持續了 50 多年,貫穿對方的一生。

幼時,她們追隨着對方的影子。

長大後,她們抗爭不同的命運,成爲彼此的支撐。

變得成熟和強大後,她們在衆多想要壓迫和囚禁她們的牢籠中,解救和託舉對方。

她們的友誼不會被時間、距離、婚姻打敗,更不會因爲男性的介入而消失。

顏怡顏悅曾分享過這樣一段經歷,經常有人問我們會不會喜歡上同一個男生?

她們的回答裏,有很多個“不可能”。

“女性之間的嫉妒和競爭總是被刻畫得好幼稚,好膚淺。我們倆,是不可能被那種東西給沖淡的……我們不可能反目成仇、互相背叛。不可能,永遠不可能。”

我們會看到,在這樣的友誼裏,嫉妒是真實的、攀扯是真實的、牽引也是真實的,

但所有的角逐、比較、考驗、分歧,都不會打斷它,只會讓我不停地確認:

“我會一直愛你。”

04

我還想提起,上野千鶴子曾說過的一句話,女性是靠弱小緊密相連的。這也是我在我的天才女友們身上,看到的最珍貴、最動人之處。因爲弱小的處境,她們會結成同盟。

“那不勒斯四部曲”裏,莉拉想上學,父母無法支持,她反抗,被爸爸從二樓丟出窗戶。

她不放棄,在圖書館借書,自學拉丁語,希臘語。萊農每次學不下去時,莉拉都會出現。

莉拉會鼓勵她,這不難,別說喪氣的沒有意義的話,你去做,你可以做到。

最動人的一幕發生在這裏:莉拉認清了自己無法繼續學業,決定回到自家的鞋店,萊農問她,我們還能一起學習嗎?

她說,你替我學。替自己活,替自己贏,替自己過上想要的人生——這是當一個女性跌落谷底時,她對友人的最大期待。

我還想跟你分享波伏瓦和她的天才女友扎扎的故事。

波伏瓦在《形影不離》裏形容這段友情:“我們一起與擺在面前的、令人厭惡的命運抗爭。”

她們曾經步伐一致地抗爭,共同學習,與保守的家庭搏鬥,嘗試在婚姻的密網裏保全自己。

但扎扎沒有辦法走得像波伏瓦一樣遠。她在家庭的約束和威壓下被層層圍困,才 22 歲就因病早早結束了一生。

波伏瓦爲她的去世痛苦,但也更堅信了自我的道路,“我要勝利。”

她決心將扎扎被熄滅的烈火拾起,帶在身上,當作炬火。

像波伏瓦說的:“女性友情是女性間的一種共同命運,她們爭先恐後追求的,首先是肯定她們的共同天地。”

我時常爲這樣的“同盟”感動,一個身處泥潭的女性,真切地希望、期待、託舉着另一個女性進步,去往她們的共同天地。

因爲我們在對抗着同一種命運,在這種意義上,我們是同一個人。

有一個人走出了那不勒斯,就是我們共同走出。

有一個人抵達自由,就是我們共同抵達。

05

這也是爲什麼我們總是會被天才女友的敘事打動。她們寫出了一種新的女性友誼的敘事腳本。

她們對彼此的稱呼,不是閨蜜、時代姐妹花,而是“我的天才女友”。

她們的友誼,不是溫柔美好、香香軟軟,而是你追我趕、互相托舉。

她們對彼此的吸引,不是漂亮、美麗、想保護,而是強大、有力、想成爲。

她們是彼此的盟友,“如果你不閃耀,我也不會閃耀”。

她們讓我們看到,一個女性對另一個女性的欣賞,可以是,她是整個街區最聰明的孩子。

一個女性對另一個女性的期待,可以是,你會寫出全世界最棒的小說。

一個女性對另一個女性的許諾,可以是,我們會一起站上領獎臺。

一個女性對另一個女性最好的祝福,可以是,“不要放棄”。

我想起“那不勒斯四部曲”的開頭,在莉拉和萊農相遇的課堂上,女老師在黑板上寫下了一個意大利語單詞“sole”。

當時全班都不認識,只有莉拉認出了,是太陽。

這也是我今天最想說的,

希望所有女性,希望所有的天才女友,希望你們永遠閃耀,

像太陽一樣閃耀。