1994年8月1日,第51屆威尼斯電影節熱鬧非凡,入圍的大部分電影,在影迷那兒,都是必選之作。

最佳編劇《乳房與月亮》是部童心十足的,極具西班牙奇情色彩的情色片。

彼得·傑克遜以他並不甜美的孩子氣,將一起真實的殺母案炮製出一部想像力爆棚的詭異童話《罪孽天使》。那是凱特溫斯萊特的首秀,但足夠閃光。那是一對拉拉在行兇。

而另一部關於雌雄大盜的影片則以忽兒朋克忽兒金屬的節奏,讓整個威尼斯的水面都搖晃起來。那就是奧立弗·斯通的天才之作《天生殺人狂》。

爲這一年的威尼斯電影節最爲振奮的還是國人。兩岸三地一個都不能少,均冠冕加身。毫不表演經驗的夏雨,因《陽光燦爛的日子》成爲威尼斯電影節目前最年輕的影帝。

杜可風、劉偉強和陳遠佳憑藉在《東邪西毒》中傑出的光影處理,拿下了最佳攝影獎。

而金獅獎授予了《愛情萬歲》,與它並列的是來自馬其頓的《暴雨將至》。

1990年代,居於文化高地的歐美電影,在內部,是以分段電影的方式呈現了他們新一輪的分裂。對外,是向東方瞭望,是以準尋根的方式建立文化的兼容。

阿巴斯和侯孝賢成爲了世紀末世界影壇最後的寵兒,他們的不少影片也免不了有迎合之意,但他們很快,回到了他們最爲熟悉的生命體。就像佐藤忠男在評價小津安二郎時,說在他的電影裏,看不到真正的日本。而在侯孝賢的電影,飄來蕩去的,是一個比臺灣更爲廣闊的場域。

那麼蔡明亮呢,這個繼臺灣新電影運動之後,最具作者意義的電影導演。他描寫的就是臺灣嗎?起碼跟楊德昌的作品相比,他沒有那麼強烈的在地性。20多年來,直面臺灣現狀的電影少之又少,這幾乎是逼着讓楊德昌偉大起來。

很多臺灣導演關於現實的發聲,是乃不能。蔡明亮,是乃不爲。《愛情萬歲》講的是一種寄居狀態,李康生、陳昭榮和楊貴媚是真的有家不回,還是如愛行竊的鉅富一般,手癢難控。他們這些紅塵男女,是身不能控,影片均按下不表。

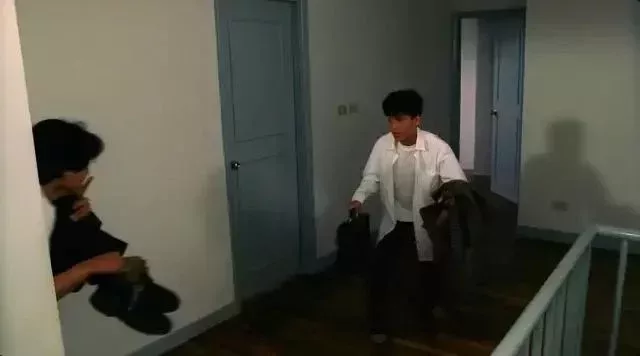

空間上,他們是以客體的形態實現了主體的流失。在這部情節相當寡淡的影片裏,最顯情景劇光彩的是,李康生和陳昭榮在比賽誰先承認,誰是寄居客。每一次行爲上的在場,屢屢要以另一種行爲來證明自己的不在場。甚至可以把這種類似美國情境鬧劇的好幾個段落,看作是一場又一場拖泥又帶水,打斷骨頭又連着筋的靈肉分離。

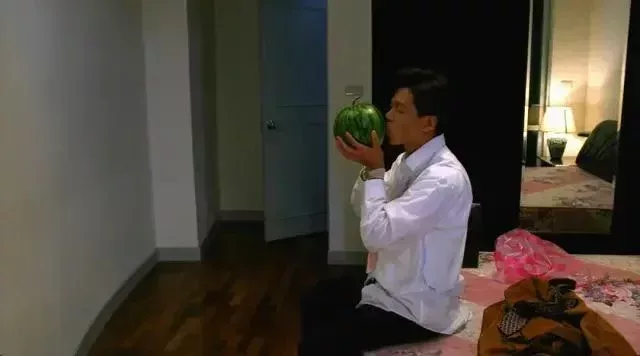

這是空間,而對物品,具體是對食物的投射。如李康生對西瓜的把玩,楊貴媚的走一路喫一路。可理解爲是對精神空虛的補給,但更深的題旨是對自身物化的某種反彈。

簡單說,他們希望自己能成爲食物一樣,予人能量和樂趣。從畫面呈現來看,楊貴媚的每一次開胃,只是爲了果腹。而李康生則將那個一度成爲保齡球的西瓜當垃圾扔掉,暗示他自己也會成爲一個垃圾。李康生也好,楊貴媚也罷,都沒有與他們嘴邊的食品相親相愛。都說這是一個高度物化的世界。

而《愛情萬歲》的男女主人公卻連物化的可能性都喪失殆盡。兩人的職業,女的是售樓,男的是賣陰宅,美其名曰爲「納骨塔」。生與死都需要棲息、安放。都得寄居於某處,都得需要現實的物質來維繫。根子上盼歸宿,而蔡明亮所一再闡明的是,歸宿只是一種概念,歸宿本身是不存在的。

怎麼理解這句話呢?靈魂,往小裏說,心靈,它是不可能寄居在實體裏的,房子不行,票子還是不行,它得需要與一個與靈魂類似的事物去纏繞它、接納它。好比你買來一張牀,但不一定能買來睡眠,道理就是這麼簡單,僅有物質是遠遠不夠的。

關於表現寄居的電影,我們最熟悉的可能是王家衛的《重慶森林》、姜文的《陽光燦爛的日子》和金基德的《空房間》,都把別人的家當成自己的家,順便把別人的愛情當成自己的愛情,《愛情萬歲》也有這點意思。

王家衛、姜文和金基德的寄居敘事,都往空茫裏去,是對成長的恐慌,是對記憶的懷疑,是對現實的反叛。但又帶出些自得和驕傲,並流露出醉人的芬芳。他們出入的場所,已有人留下居住的痕跡。他們是在步入他人的具體生活,而爲此展開了想像的翅膀。

《愛情萬歲》沒有那麼具體,所以也就不提供幻覺,也隨之更冷冽了。三個人物貌似是在填補那些懸置的空間,而他們自己的內心空間卻越發空空蕩蕩。這儼然是精神上的失據,靈魂上的走失,他們的想像力就像那個摔碎的西瓜,註定會碰壁。

或者說,王家衛、姜文和金基德的那兩部影片,讓那些不速之客獲得了想像性的反客爲主,是想像對物質世界所施加的一番反作用力。蔡明亮沒有那麼浪漫,至少在他這部揚名國際的影片裏不是這樣。他沒有那麼浪漫,他要講的是,房間一旦空下來,住再多的人,它仍然是不充實的。無非是一個陌生到另外一個陌生,從一個空虛到另一個空虛。

蔡明亮也正是從他的這第二部長片開始,成爲了臺灣繼侯孝賢和楊德昌之後,最會運用空間的導演,自然也是臺灣第三位最爲國際化的導演,其後纔是李安。雖然蔡明亮本人一再表示他最推崇的導演是弗朗索瓦·特呂弗,但他的空間處理,其實更接近安東尼奧尼。一般的電影,不是講有什麼樣的人就有什麼樣的環境,或者反過來。

安東尼奧尼則將人與環境同化掉,人本身就是一種環境,一類建築,而人類的所有情感都是一種自以爲是的盲目確定。蔡明亮其後的《洞》那所漏雨的房間,以及《黑眼圈》裏那棟爛尾樓。都是人物形態的外化。蔡明亮的這套空間語言系統,讓他的電影突破了地域的限制,而具備了一種極爲難得的泛語言化的溝通能力。

蔡明亮自然還要寫人的,就人物關係而言,《愛情萬歲》好像是在拼接一種三角關係,但沒有結構成一物降一物的生物鏈。我們很難界定陳昭榮和楊貴媚的魚水之歡,是出於寂寞還是生理需要。我們只能從片尾的那場著名的哭戲中,能感受到無論是食還是色,都不能解決楊貴媚內心的真正困境。真與愛情相關的,還是李康生對陳昭榮的情愫。

在這部不到一百句對白的影片裏,只有在李康生與陳昭榮的對話裏,我們能捕捉到生活應有的氣息和由此帶來的暖意。借錢、借煙,載人等日常情景的細微鋪陳,至少是讓李康生從忙碌而空洞工作中,從獨佔一室的自我排解中,進入到一個活生生的,屬於人的世界裏來。

還算俊朗的陳昭榮對於楊貴媚而言,是她一再拒絕的誘惑,而在李康生看來,是迎面而上,欲納入生命體的愛戀。不得不提到全片中最重要的那場牀戲,牀上是陳昭榮和楊貴媚在進行實質性的交歡,牀下是李康生在通過自慰進行想象性的「深入」或「容納」。

這是偶然與想像在完成3P,這更是思想與行爲在互相飲鴆止渴。更重要的是,在隸屬歡樂的性行爲中,鏡頭最後全部留給了牀下的李康生,這個可憐的旁觀者,淪爲了卑微的參予者。也幽幽道出:你越想得到快樂,你就越得不到快樂。蔡明亮以逼仄的視角,彷彿是在垂憐,更是在散佈着「做愛後動物感傷」的無限唏噓。

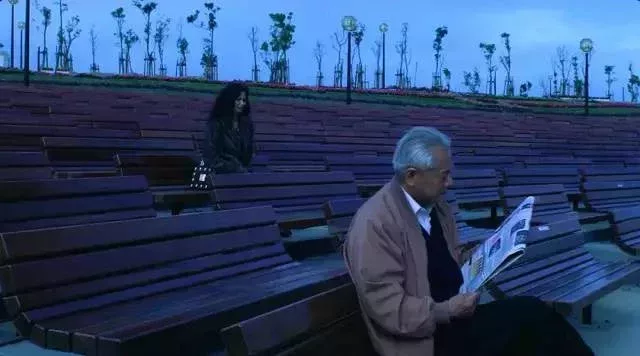

還可留意一下《愛情萬歲》裏所講述的季節,那應該是一個溼冷的冬季。臺灣的冬天很少在銀幕上出現過。我記得的有《冬暖》《春寒》《星空》。

蔡明亮之所以選擇臺灣最短暫的季節,亦在表明是對片名《愛情萬歲》的反諷。愛情說來就來,說走就走,又或者它根本就沒有來過。你想靠此取暖,到頭來,只會徒添涼意。

於是,我們看到楊貴媚最後的哭泣,視作整個臺灣都在流淚。

這話是有些大了,但也有可能是說小了,完全可以更大膽的認爲這是全世界在哭泣。

在這個房子越來越多就越來越貴,徹底打破物以稀爲貴的經濟規律的時代裏。太多太多人都想成爲物質的奴隸(我們這兒稱爲房奴),併爲求奴隸而不得而傷心。

怕就怕到時候,我們都不知道該不該傷心,爲什麼傷心,但眼淚和其它體液一樣,會管不住的流得滿臉都是。

與其說,楊貴媚演出了那種莫名而巨大的傷感。不如說,蔡明亮拍出了人生所難以規避的荒涼來。

拍這場戲時,蔡明亮讓楊貴媚不停地走路,還NG了多次。走到楊貴媚怒從心頭起時,蔡明亮讓她坐下來,開始哭。一口氣哭了六分鐘,蔡明亮喊停的時候,她的眼淚還沒有流完。

離組的時候,楊貴媚對監製抱怨影片不知在拍什麼,對影片質量表示懷疑。直到威尼斯首映,坐在影院的她終於明白影片講的是什麼,當場哭到妝都花掉。

很少有人會有這樣的兩次哭泣,這本身就能成爲一部電影。