今天來聊一個有趣的話題,爲什麼臺灣電影中的老師,幾乎都和偏遠鄉村,以及音樂有關聯。

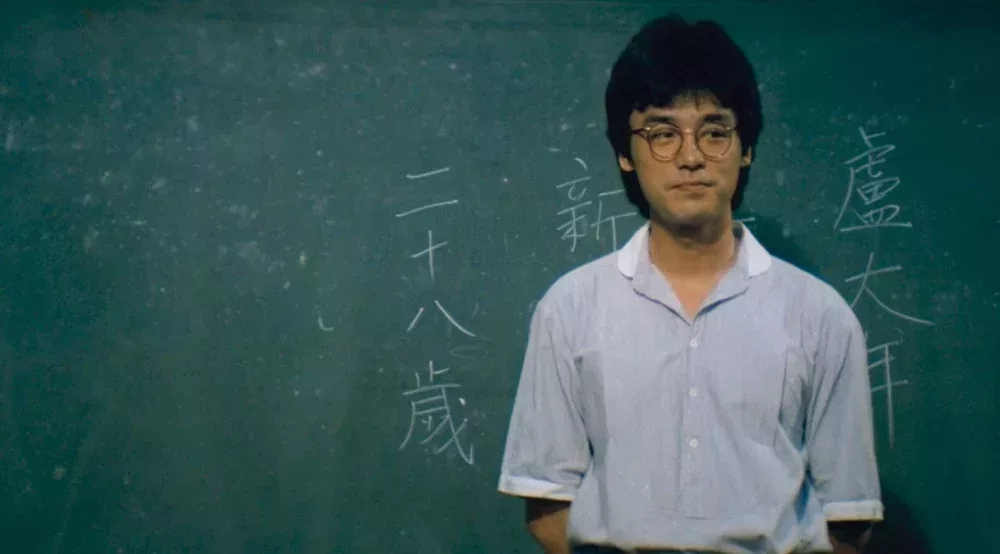

比如在大陸最有名的臺灣學生電影《魯冰花》,就講的是美術老師郭雲天和天才小畫家古阿明的故事,那個地方叫水城鄉,很美,但很偏遠。

同事說,這麼多年了,他還是很喜歡這位郭雲天老師,他是真正的爲人師表的楷模。

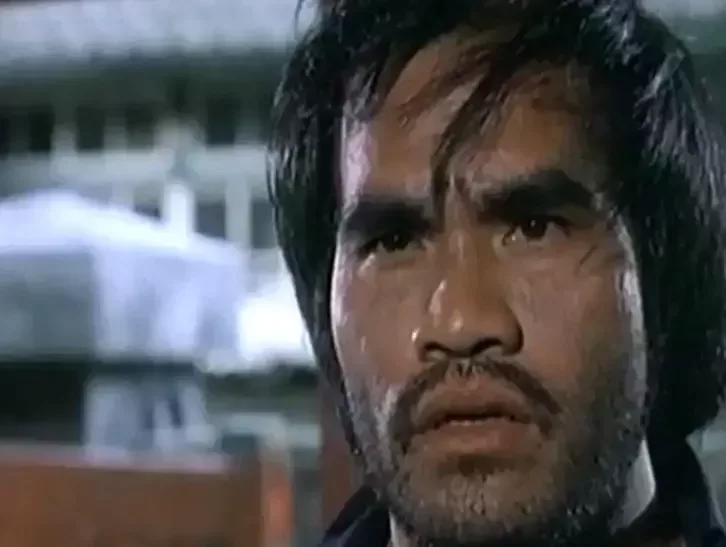

但可惜的是,扮演郭雲天老師的演員於寒,當年卻因爲簽證問題被遣返回了印尼。他原本只是到臺灣環島騎行,臨時被“抓”去當模特,導演楊立國發現了他,就去演了《魯冰花》。雖然回印尼後的於寒從此銷聲匿跡,但卻留下了一個華語電影史上經典的老師形象。

當然,《魯冰花》還留下了一首膾炙人口的同名大金曲,當年音樂大師陳揚爲該片配樂,就寫了一首主題曲,姚謙填詞,給了當時正在合作的歌手曾淑勤演唱。

本來就是臺東關山鎮原住民出身的曾淑勤,賦予了這首歌民謠的靈魂。

一年多後,1991年,《魯冰花》的金主爸爸周乃忠的女朋友甄妮,要登上央視春晚的舞臺,選什麼歌好呢?於是她想到男友周乃忠出品的電影《魯冰花》的歌曲剛拿到金馬,就把這首歌帶春晚舞臺,立刻大火。多年後周乃忠和甄妮因爲賣房子問題對簿公堂,周還入獄了,已是後話。

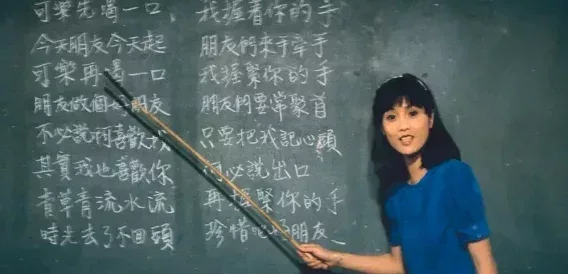

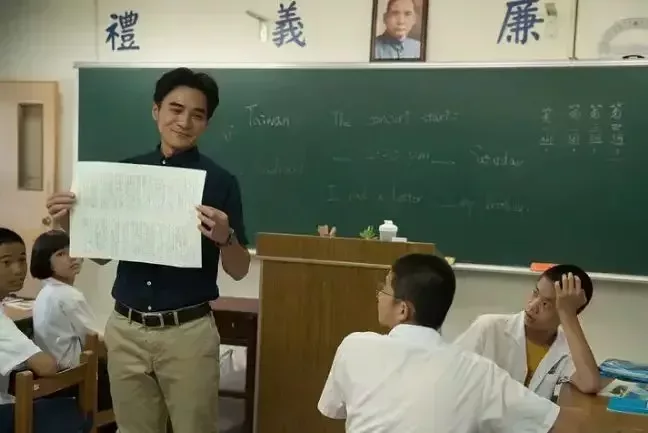

今年7月在成都舉行的百花影展上放映的侯孝賢導演早期作品《在那河畔青草青》修復版,也是一部講述鄉村小學故事的電影。鍾鎮濤扮演代替姐姐到一個鄉下小學當老師的年輕人盧大年。

當年的玉女歌星江玲則扮演美麗溫柔的音樂老師素雲。

這部電影既有新竹縣橫山鄉的火車與車站。

也有內灣溪的“河畔”風光。

更記錄下內灣老街當年的樣貌,後來這裏成了景區,也有阿孝咕叔叔的功勞。

當然,因爲是江玲主演的電影,裏面的主題曲《河畔青草青》和插曲《在那河畔》都是她自己演唱的。

近年也有好幾部偏鄉教師題材的電影。

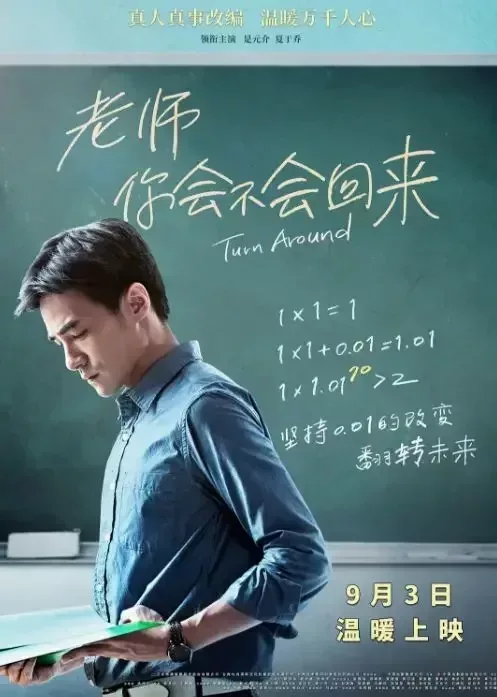

比如,2017年的《老師,你會不會回來》,這部電影曾於2019年教師節前在大陸上映。

《老師,你會不會回來》根據真實人物改編:王政忠老師大學畢業後,到教師流失率很高的南投縣中寮鄉爽文國中實習,921大地震發生後,學生哭着問他,“老師,你會不會回來?”,於是他就乾脆紮根山鄉任教二十年,並把自己的經歷寫成了暢銷書。

該片由是元介和夏于喬主演,當年在臺灣的票房也賣得不錯。

然後是2018年的《只有大海知道》,題材從鄉村走向蘭嶼島,講述黃尚禾扮演的老師遊仲勳和蘭嶼的達悟學生之間的文化碰撞。

片中扮演小男孩馬那衛的鐘家駿,憑藉此片獲得金馬最佳新演員獎,很欣慰的是,他現在已經繼續了表演之路。

《只有大海知道》也表現了蘭嶼的達悟人獨特的歌舞與文化風貌。李欣芸的配樂也充滿了大海的氣息。

2020年的《你的情歌》,講述的是花蓮鄉村小學的流浪老師邢致遠與前來治療情商的音樂老師餘靜,發現了一副好歌喉的學生的故事。

《你的情歌》由傅孟博、柯佳嬿、謝博安主演。這顯然又是一部和音樂有關的鄉村教育題材電影。

2021年的《聽見歌 再唱》,講述一個原住民學校面臨關閉的命運,但如果在合唱比賽中奪冠,學校就有機會免於被關。於是,馬志翔扮演的看不懂五線譜的合唱團指揮,陳嘉樺扮演的流浪的音樂代課老師,和一羣五音不全的原住民小孩,展開了一場拯救學校的不可能的任務之旅。

《聽見歌 再唱》是一個原住民版《放牛班的春天》類似的故事,當年在臺灣賣得非常好。

那麼,臺灣電影中的老師,爲什麼總是和鄉村,和音樂關係緊密呢?我們來細究大師級導演宋存壽的一部電影,或許就能從中明瞭一些規律,一些答案。這部電影就是1982年臺灣“中影”出品的《老師,斯卡也答》。

《老師,斯卡也答》的故事發生在南投霧社鄉的萬大村,這裏的“斯卡也答”,在泰雅人的語言裏,是“再見”的意思。

《老師,斯卡也答》可以說是一部相當被埋沒的“寶藏電影”。

首先,它是宋存壽導演的最後一部電影,1982年,宋存壽的兩部電影上映,另外一部是《翹家的女孩》,之後,高產的他便再也沒有拍電影了。

宋存壽是臺灣少有的幾位能被稱爲“大導演”的人。

他早年是李翰祥的副手,1968年和李翰祥合作的《破曉時分》,在華語電影史上佔據着極爲重要的位置。

他一手提攜了18歲的林青霞,和鬱正春合導的《窗外》是林青霞的處女作,這部電影因爲瓊瑤阿姨訴諸法律要求不得在臺灣上映,2008年宋存壽去世後,瓊瑤才破例點頭在宋存壽回顧影展放映了一次《窗外》。

《窗外》結尾時,女主去看望在山鄉教書的老師(前戀人),真是像極了《老師,斯卡也答》的開頭啊。

他是最早拍攝瓊瑤電影的導演之一,瓊瑤還沒成立自己的公司之前,將她的小說搬上銀幕的都是大導演,比如李行和宋存壽,歸亞蕾主演的《庭院深深》。

他的《母親三十歲》是臺灣電影史上探討社會議題的傑作,也是1970年代大明星李湘的代表作。

除了林青霞外,宋存壽是1970年代末到1980年代初的造星聖手,林鳳嬌、胡燕妮、陳秋霞、胡因夢、胡慧中、張艾嘉等女星都拍過他的作品。

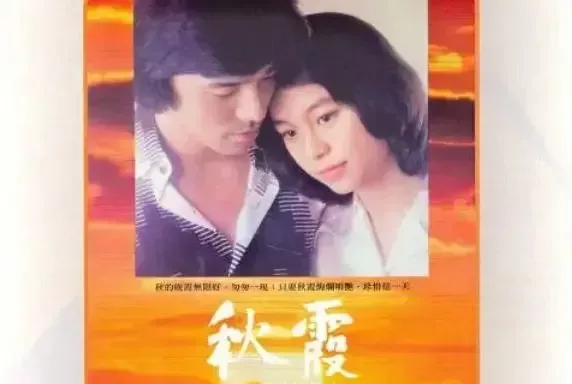

陳秋霞憑藉《秋霞》拿到金馬影后。

《老師,斯卡也答》的出爐,和當時“中影”總經理明驥的改革分不開,稍微有點瞭解臺灣新電影的朋友,都應該知道臺灣新電影和“明老總”的淵源,就不展開了。當時明老總銳意改革公營電影公司“中影”的措施,就是引進新人,新人當中包括了編審吳文欽,以及當時的新銳作家段鍾沂。

吳文欽和段鍾沂較早的聯手合作,就是這部《老師,斯卡也答》,甚至把這部電影歸到臺灣新電影的片目裏,也是可以的。

《老師,斯卡也答》的故事其實很簡單,從臺北到偏闢山鄉萬大村的女教師陸碧蓮,剛開始非常不適應,但在修女史心慧和山村醫生蔡懷仁的關照和一羣孩子的感召下,她開始有了改革山鄉教育的想法,但最後還是離開萬大村,依依不捨地回到城市,不過她把自己的愛戀留在了那裏……

最後,孩子們感傷地對她說:老師,斯卡也答(再見)。

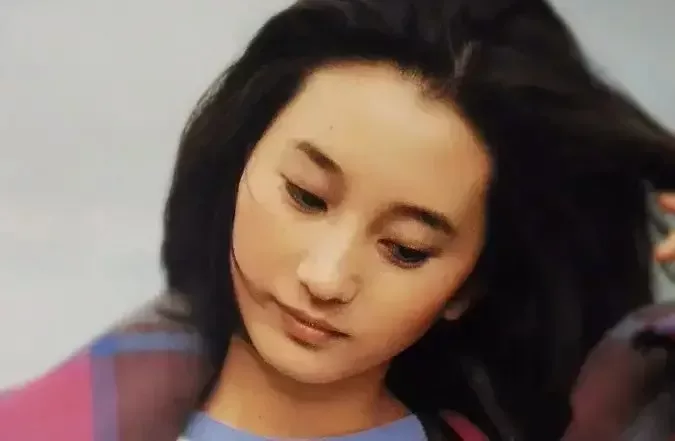

這部電影的兩位女主角,扮演陸碧蓮的胡冠珍和扮演修女的蘇明明,都是當時臺灣極紅的女演員。

胡冠珍也真是一個奇女子啊。她本來是臺大高材生,1981年因王童導演的《假如我是真的》走紅。《老師,斯卡也答》是胡冠珍大紅後的第一部作品。當年臺灣影壇有胡因夢、胡慧中、胡冠珍的“三胡”之稱。

1983年,胡冠珍加入邵氏並去了香港發展,第一部電影是老導演楚原的《愛奴新傳》。

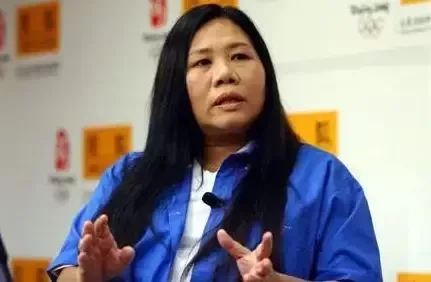

拍了兩三部電影后,胡冠珍嫁給香港商人徐敏輝,25歲息影,之後她就讀書,跟着老公經商。2000年,胡冠珍改名胡競英,回到臺灣重出江湖。她有過只用一年時間,就讓緯來電視網扭虧爲盈的輝煌戰績。

2009年,經營不善多年的香港亞視邀請胡競英擔任行政總裁,本來她是意氣風發想扭轉亞視頹勢的,無奈被後來入主的資本架空,憤然宣佈辭職(如果她沒被逼走,亞視後來會不會倒閉呢?歷史無法改變)。

從亞視卸任後,她去了當時著名的唱片公司金牌大風當總裁,張惠妹當年離開金牌大風的時候,是胡競英親自去挽留的。2014年,金牌大風被華納收購,胡競英轉身去當了宏碁的CFO(首席財務官)兼發言人,併成爲多個公司的獨董。

另一位主演蘇明明,當時藝名還叫明明,是臺灣電影史上著名的大美女。

1983年,蘇明明主演了臺灣新電影核心人物萬仁的《油麻菜籽》,接着又演了萬仁的《超級市民》,和萬仁展開了長達十餘年的愛情長跑直至結婚。

之後蘇明明轉去電視圈發展,《還君明珠》《八月桂花香》爆紅。

1990年代初到中期,蘇明明演了萬仁的《胭脂》《超級大國民》後就淡出了,近年來偶爾會出來客串一下。

今天這篇的重點還是音樂,因爲關於偏鄉老師的電影,都和音樂密切相關。

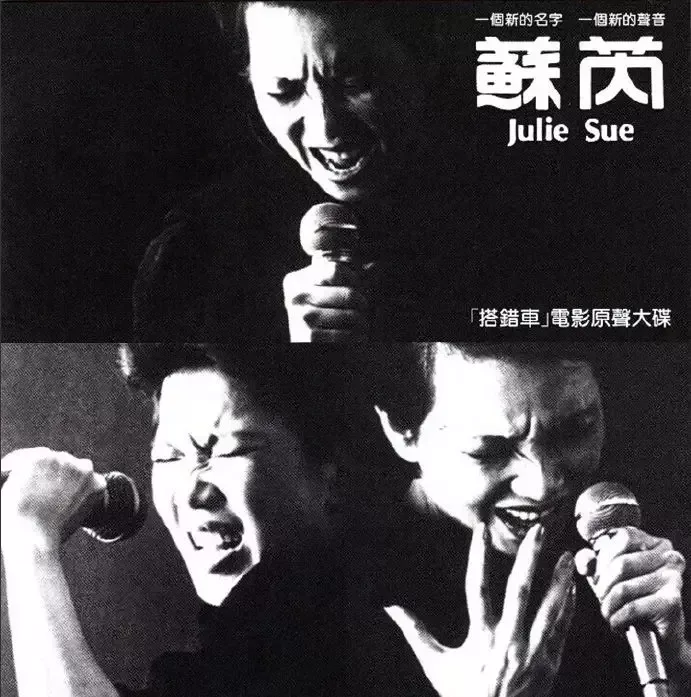

1983年的《搭錯車電影原聲大碟》,被稱爲臺灣乃至華語的第一張電影原聲樂唱片。這個說法,當然是對的。

不過,在《搭錯車》前一年,《老師,斯卡也答》就已經是電影歌曲提前創作,並糅合進劇情中,與配樂融爲一體的模式了,並且也出過電影原聲,只是這部電影的電影原聲概念,並沒有《搭錯車》那麼清晰罷了,但整個操作手法和意識,絕對是先行者。

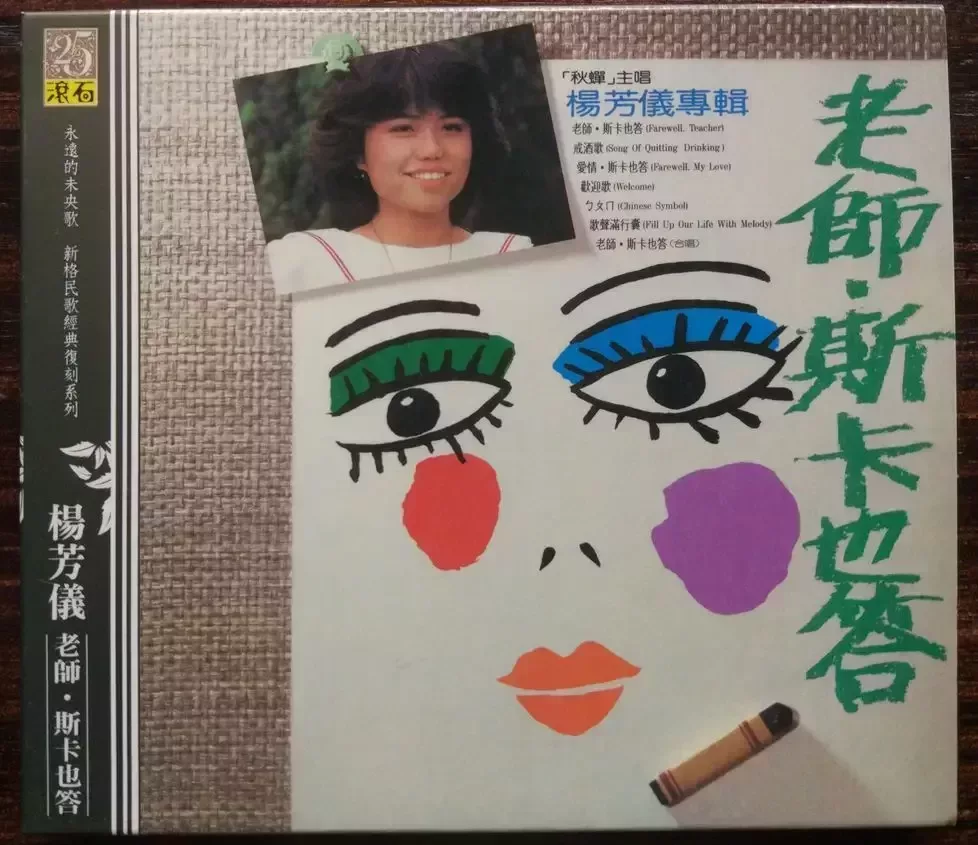

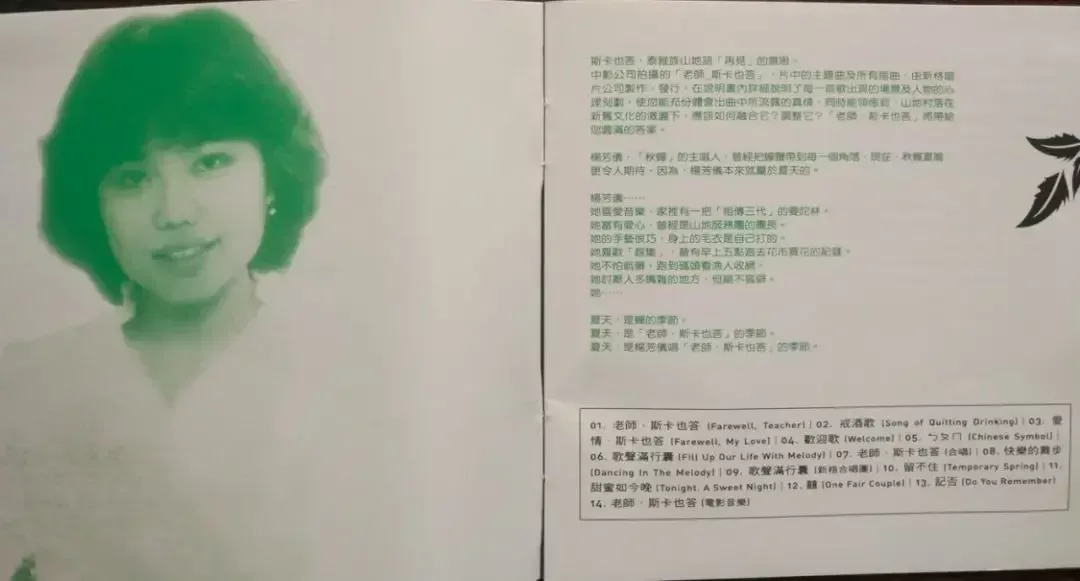

《老師,斯卡也答》是臺灣民歌時代的女歌手楊芳儀的第一張,也是唯一一張個人演唱專輯。她更有名的身份,是民歌時代後期和徐曉菁組成的女子二重唱團體成員,兩人在1981年於新格唱片出版了一張《徐曉菁·楊芳儀》專輯(也叫《聽泉》)。

但這張兩人唯一的重要專輯中,並沒有收錄她們最有名的歌《秋蟬》。這首歌在整個華人世界都有極高的傳唱度,由後來成爲流行音樂大師的李子恆詞曲,最早是出現在新格的金韻獎第五張合輯中。金韻獎是新格1977年開闢的青年歌謠大賽,舉行了五屆,民歌時代的歌手大部分出自於此,楊芳儀、徐曉菁是1979年的優勝獎獲得者。

滾石唱片後來收購了新格的唱片版權,1998年出版了一套民歌時代的《重逢》系列,將很多民歌金曲CD化,其中就專門出了一張《重逢。徐曉菁·楊芳儀民歌精選輯》,內容主要是兩人唯一一張專輯,加上《秋蟬》,以及《老師,斯卡也答》合在一起。

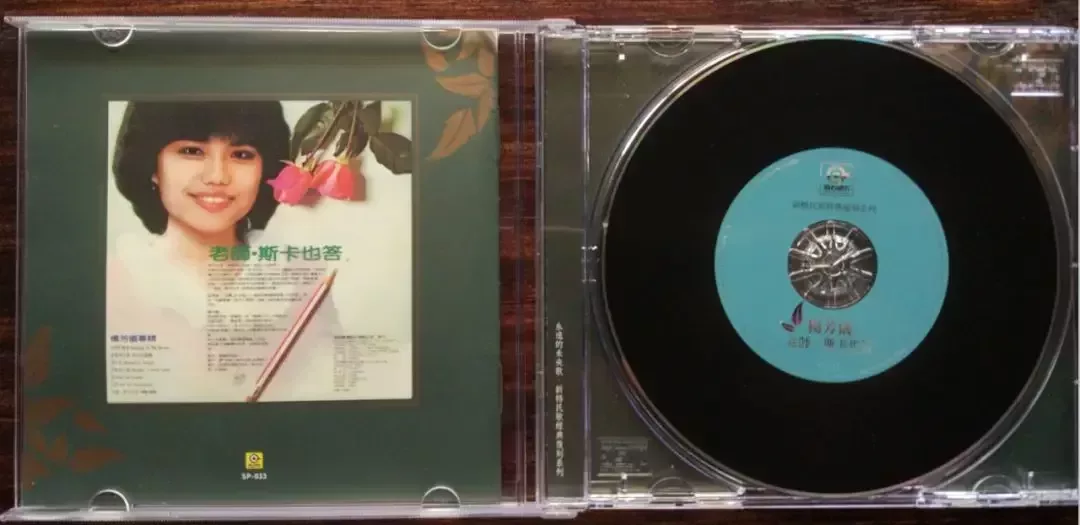

楊芳儀1982年出版的這張《老師,斯卡也答》,坊間留存的黑膠極少,幾近絕版。

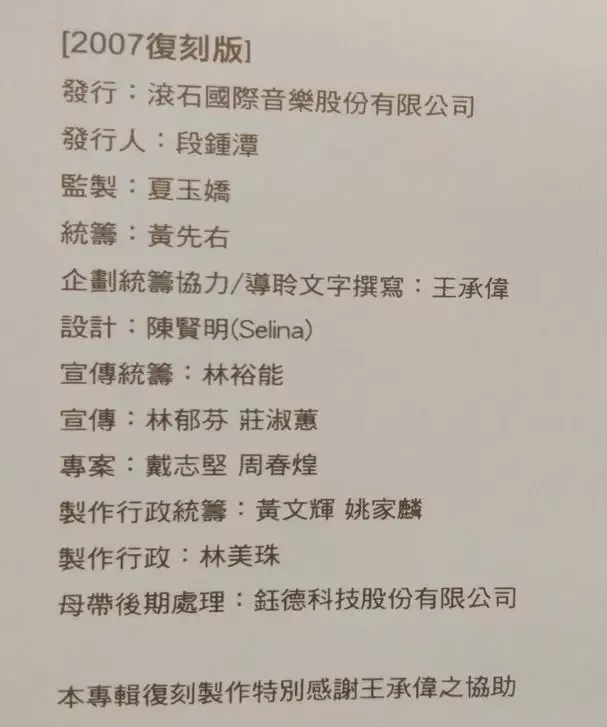

2008年,滾石將這張原聲CD化,屬於“永遠的未央歌 新格民歌經典復刻系列”。

CD外殼是這樣子的:

內頁首頁還原的是黑膠版本的歌單頁,文案寫得很贊。

CD盒打開,也是複製的黑膠碟的原樣(只是內圈顏色不一樣)。

這張專輯收錄的是整部電影的所有主題曲和插曲,所以可以和電影的故事一起來做拉片。

電影一開頭就出片名。

然後馬上是蘇明明扮演的修女,騎着摩托車飛奔出場,去山下火車站接臺北來的陸老師,鏡頭運用非常乾脆利落,這個時候,《戒酒歌》隨着孩子們的歌聲登場。

蘇明明騎着摩托車唱“依呀那嘿荷依呀嘿”,配的是楊芳儀的演唱。

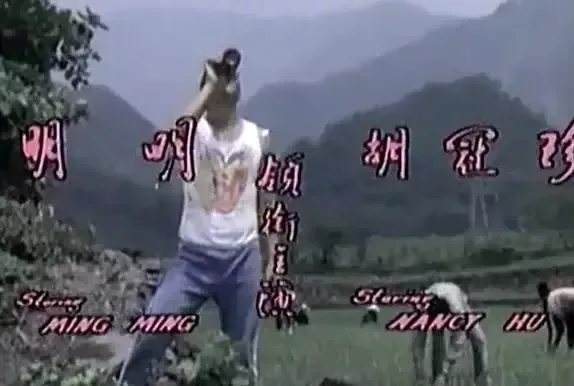

片頭職員表可以看到這部電影的策劃之一是段鍾沂。

段鍾沂先生(二毛),當時已經和弟弟段鍾潭(三毛)一起創辦了滾石有聲出版社(滾石唱片前身)。《老師,斯卡也答》的復刻版CD的出品人,就是滾石總經理段鍾潭(滾石後來收購了新格所有的歌曲版權)。

而段鍾沂現在是滾石董事長,滾石現在活得挺好的,他家把多年來的版權活用起來,都可以天荒地老。

陸老師第一天上課,學生們唱起修女教的《歡迎歌》。

唱着唱着,速度加快,歌詞就變了,陸老師和修女都面露尷尬。

直到最後調子變回來,才發現是學生們給陸老師的“下馬威”,讓她感覺到,這些熊孩子可不好帶啊。

原來是大鬍子鄉村醫生範懷仁搞的鬼。

扮演範懷仁的演員叫丁漢,1970年代中後期在邵氏演武打片,這部《老師,斯卡也答》是能查到他的最後的作品,之後就消失了。

《歡迎歌》的作詞是林嘉祥,作曲是陳小霞,那個時候她剛剛爲劉文正寫了自己的第一首作曲作品《春夏秋冬》沒多久,還是一位新創作人。之後她有多厲害呢,那得另起一篇來細述了。

因爲見識到了山鄉太多陰暗面,特別是對範醫生的誤會,小陸老師在燈下給老媽寫信,控訴這裏是個“壞”地方,這個時候主題曲《老師,斯卡也答》的主題曲用吉它彈了出來,這個主題曲貫穿了整部電影。

修女在學校,會擔負起音樂老師的職責,於是她會教大家唱《ㄅㄆㄇ》歌,ㄅㄆㄇ其實是1918年頒行的一個版本的漢語注音字母,至今臺灣地區依然在使用,修女用這樣音樂教育的方式,讓大家認識注音字母,很像《音樂之聲》的《哆來咪》嘛。

但好景不長,修女要被調走了,《老師,斯卡也答》的歌聲第一次響起,很悲涼。“斯卡也答”是音譯,其實要連起來讀,可以唸作“薩也答”。

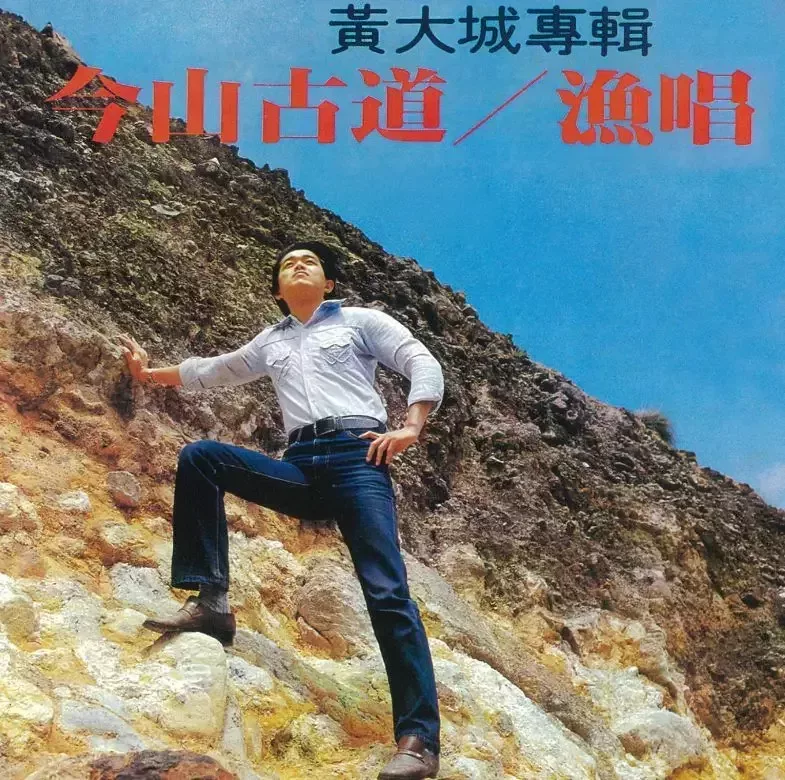

《老師,斯卡也答》的作曲陳雲山並不是流行音樂圈的,他是一位傳統的音樂作曲家,出版過很多張國樂專輯,他爲民歌手黃大城寫的《今山古道》,是黃大城的代表作,也是包括費玉清在內的衆多歌手熱愛翻唱的中國風歌曲。

學生們挽留修女一段,由主題曲變奏的龐大絃樂撲面而來,變成了全片的感情高點。

蘇明明的確是難得的符合國人審美的美女,經得起極近的大特寫。

影片接近結尾的時候,有一段劇情過場的歌曲,叫《歌聲滿行囊》,這纔是這部電影插曲裏最最有名的一首歌,其實也預示着,小陸老師即將背上行囊,裝滿山鄉的歌聲,離開了。

《歌聲滿行囊》由新格合唱團和楊芳儀共同演唱,整張唱片的和聲和合唱,都是新格合唱團和松江兒童合唱團是完成的。

《歌聲滿行囊》的意境,和大陸傳唱度極高的《歌聲與微笑》很像。有意思的是,這本來這是一首歡快的兒童合唱歌曲,但卻成爲1982年9月“臺視”開播的相親節目《我愛紅娘》的主題曲,《我愛紅娘》是華語電視史上相親節目的開端,相當受歡迎,1993年才停播,《歌聲滿行囊》成爲幾代臺灣觀衆都能哼唱的歌曲。

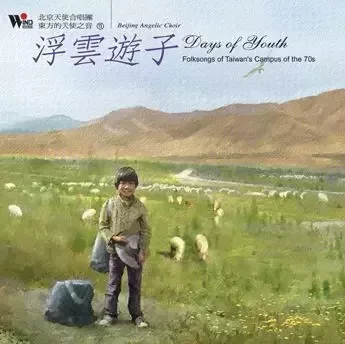

著名的北京天使合唱團《浮雲遊子》專輯有一個很有名的《歌聲滿行囊》的版本,這張在臺灣風潮唱片出版的童聲合唱專輯,選取的全是臺灣民歌時代的經典,演唱和錄音都堪稱上品。

回到電影,在朝夕相處中,陸老師和範醫生產生了感情,宋存壽果然是大師,愛情戲拍得隱隱約約,卻又留有伏筆,舒適自然。

影片結尾,陸老師接到山下學校的聘書,要回臺北了。

悠緩的笛子前奏響起,《老師,斯卡也答》的主題曲貫穿着感傷的告別場景。

《老師,斯卡也答》整張專輯的編曲,是經典作品無數的編曲大師陳志遠先生,他已於2011年去世。

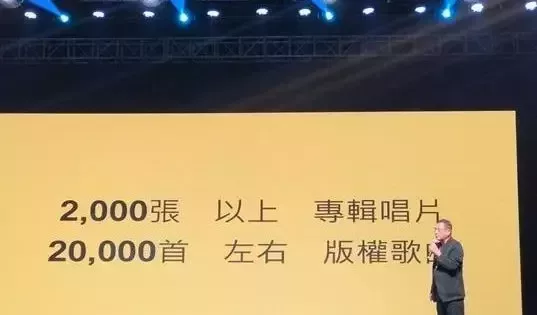

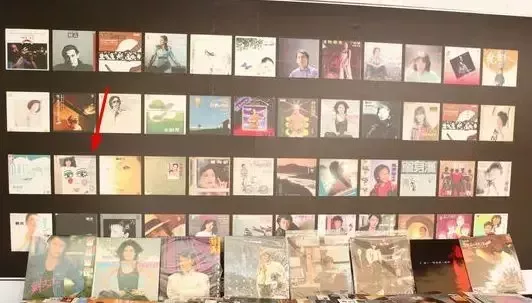

當年陳志遠追思會的現場陳列了他的部分作品,其中就有《老師,斯卡也答》。

而楊芳儀不僅是一位民歌手,還聽得出受到過良好的西洋歌曲發聲訓練,唱到恢弘的高音部分,也有着齊豫、王海玲等女民歌手的味道。

可惜,和絕大部分民歌手一樣,楊芳儀並沒有成爲一位職業歌手。她後來結婚退出歌壇,生了一對雙胞胎女兒,其中一位在七歲時得了紅斑狼瘡,醫生說只能活到16歲。但楊芳儀用強大的母愛照顧女兒,最後女兒不僅活過16歲,還享受了正常人的生活。

楊芳儀住在美國新澤西,近年來也時常回臺灣參加民歌活動和慈善的演出。

2006年,民歌30年時,民歌嘉年華- 永遠的未央歌演唱會,她和徐曉菁唱了《秋蟬》。

民歌40年,再唱一段思想起演唱會,她們唱了《秋蟬》和陳雲山寫的《聽泉》,“吉他詩人”董運昌爲她們伴奏。

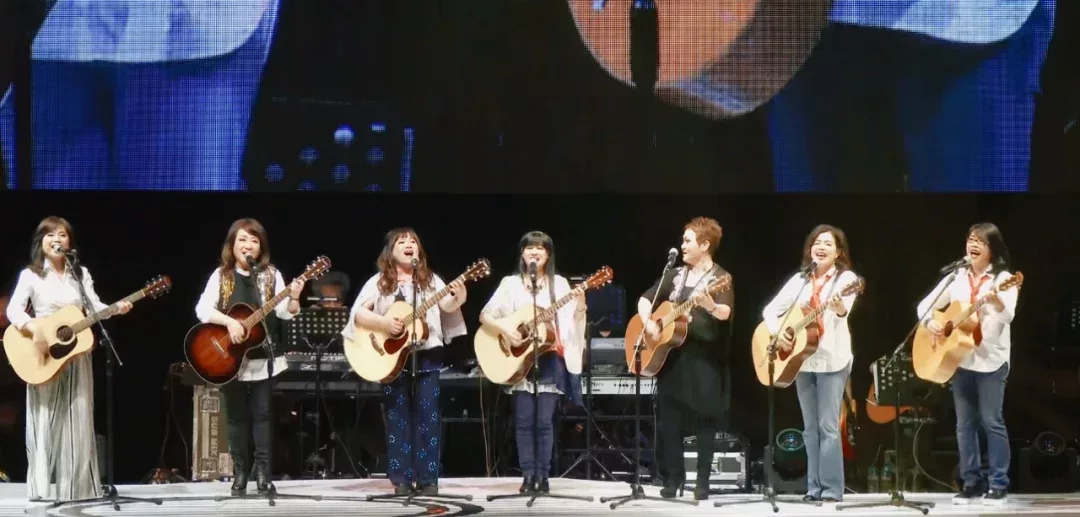

女子二重唱民歌手們還組成過一個“七小福”的非正式團體,包括楊芳儀+徐曉菁,閻宗玉(大南方)+林明樺(小南方),許淑絹+林佳蓉,以及邰肇玫,本來應該有和邰肇玫搭檔的施碧梧的,但施碧梧2011年去世了。

下圖,七小福演出中,楊芳儀在最左。

2020年的民歌45.人在新澤西的楊芳儀沒能前來,七小福剩下六小福。

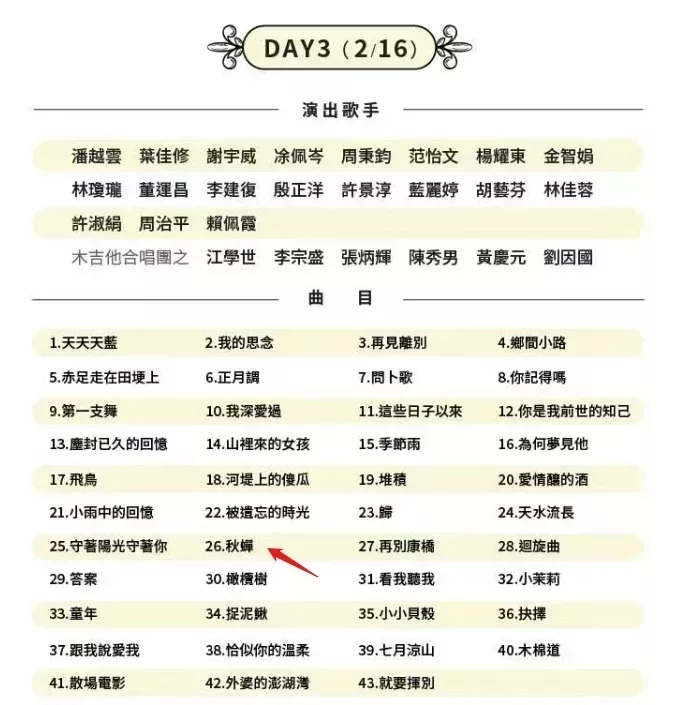

而2025年民歌50演唱會,楊芳儀和徐曉菁都不會參加,讓人覺得好遺憾啊,不過第三天的歌單裏有她們的《秋蟬》,最後一首歌《就要揮別》也是她們的歌呢,就是不知道誰來唱了。

《老師,斯卡也答》這部電影,不僅僅只是一部描寫師生情的校園電影,在擅長關注社會議題的宋存壽導演和兩位當時年輕的編劇手裏,這部電影反應了相當多的當時臺灣的社會風貌。

比如當時山地的酗酒問題(尤其是青少年酗酒),曾是影響臺灣多年的老大難社會問題。

以及酗酒產生的一系列問題,比如家暴。這位演家暴男的演員直接找的高山族演員,撞臉張震嶽啊。

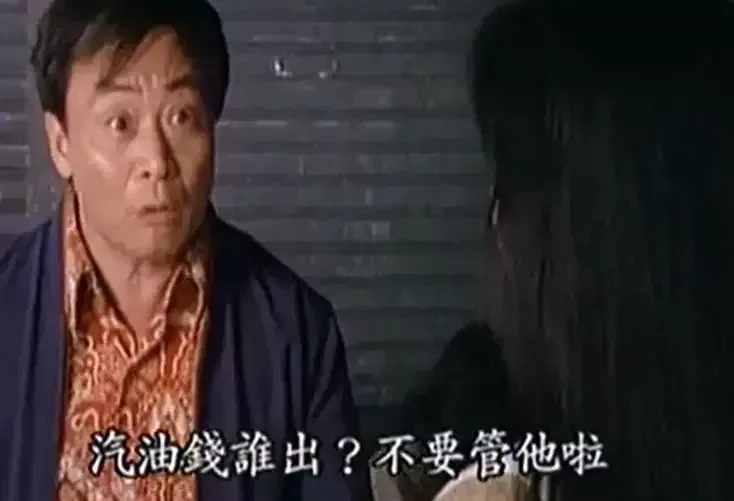

還觸及到酗酒的根源,山鄉雜貨店奸商老闆貪得無厭“迷醉”鄉親。近40年過去了,這些雜貨店大都不在了,取而代之是鄉鄉都有的711.

還有當年的未成年少女輟學問題和女童教育問題,比如揹着弟弟上學的古萍萍。

更深挖的,還有反映山鄉少女到山下城市的出路,以及很尖銳的風塵陪酒女問題,並觸及到當年全島流動的那種“歌舞團”和工地秀的現象。

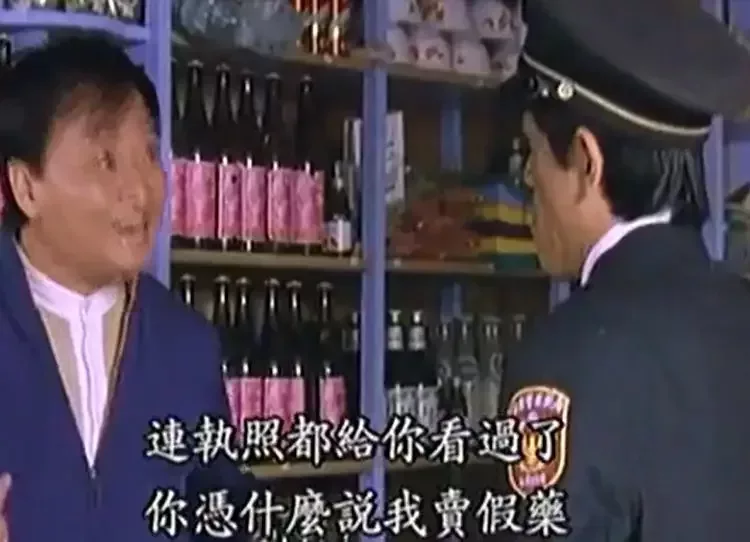

山鄉信息閉塞,會被草臺班子的豔俗工地秀吸引去買假藥。

豔俗工地秀土嗨音樂用的是ABBA的《Gimme,Gimme Gimme》,1981年由高凌風在臺灣翻唱成《惱人的秋風》。

電影中還有縱橫臺灣30多年的長壽真人秀五燈獎的段落,多年後山鄉的卑南女孩張惠妹就是從五燈獎走出的。

要不怎麼說宋存壽是大師級導演呢,在他最後一部電影中,留下了堪稱研究那段歷史的佐證影像。