自我認識是一件很艱難的事。

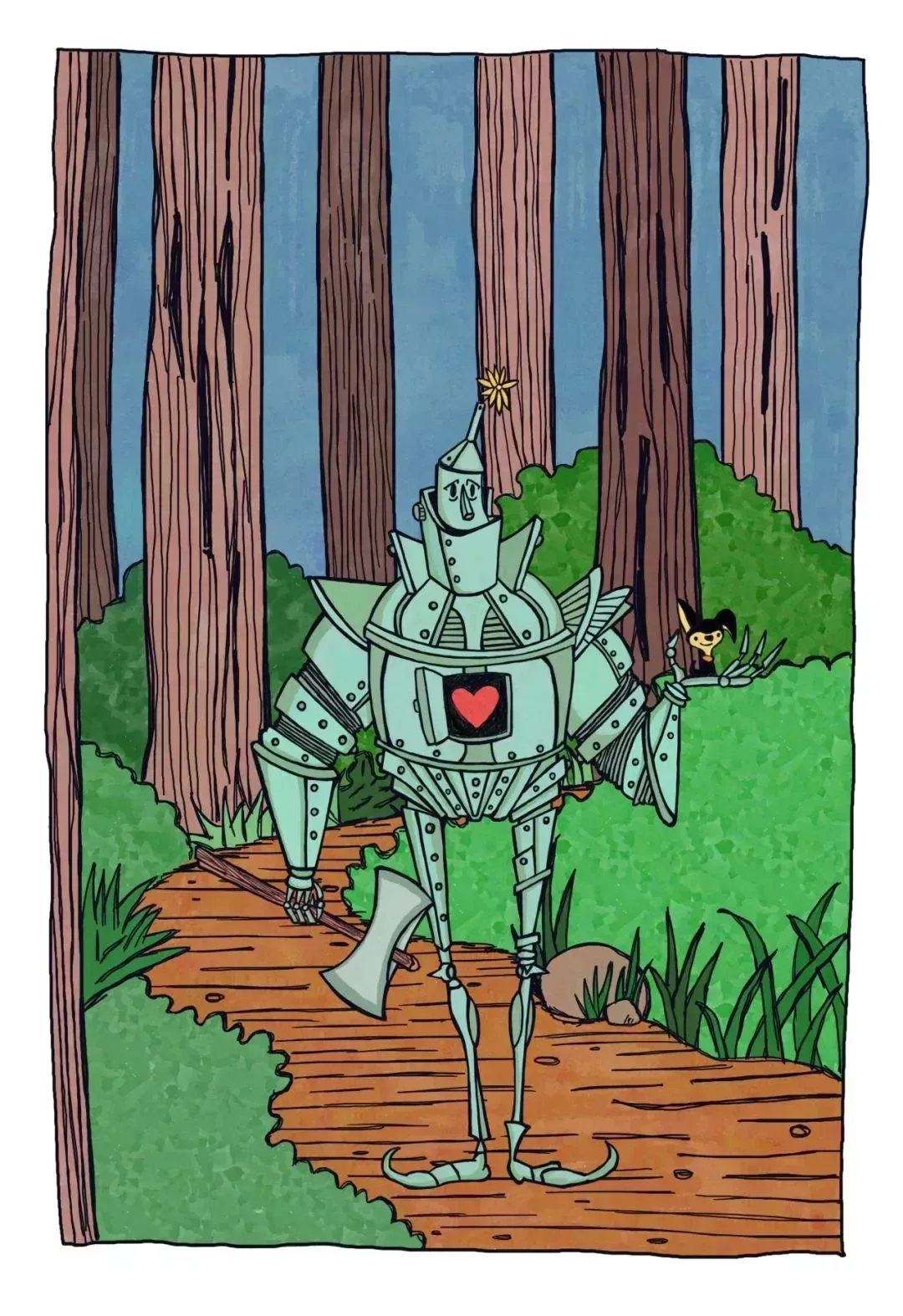

人設,有點類似於弗洛伊德人格理論中的“超我”,屬於理想中的自己。

凹人設,是一個人的社會屬性需求,是督促一個人從本能的感知狀態,昇華到理性管控的高級狀態。

然而凡事過猶不及。

如果“本我”和“超我”之間那個“自我”調節能力很差,那“超我”凹出來的人設極大可能就淪爲一種人格的表演。

比如明明在現實中擺爛,卻處處釋放積極向上、努力奮鬥的形象標籤,引導他人誤解。

然而,客觀的自我認知,不是誰都有這個能力。

這需要誠實+勇敢。

據說這兩樣東西已隱身多年,成爲江湖中一個傳說。

當下多的是從不自我反省,拿童年陰影一用幾十年的人。

單親離異的家庭殘缺,乖張神經質的母親,長期缺席的父愛,愛搬弄是非又冷漠自私的親戚,愛欺負人的同學,有偏見的班主任……

總之,眼前這個一味索取、從不換位思考、慾望大過能力的自己,都是這樣的環境塑造的,與“自我”無關。

想起《喜寶》,亦舒筆下那個淪爲富豪情婦的劍橋聖三一學院法律系高材生,她選擇了很多錢給她的安全感,但她沒有怪社會,她很有肝膽地說:“我不會怪社會,社會沒有對不起我,這是我自己的決定。”

心理學熱潮從考證到自媒體持續了好些年。

這是一個科學主義和巫蠱之術同臺演出的時代。

有很多人去上心理學的課,初衷是自我救贖。

然而,恐懼和怯懦讓他們中的大多數把所有的責任推給社會,自己完全不做內在修煉。

但凡考試失利,職場挫敗,感情因缺乏經營而荒淡離場,他們的怨懟都是從童年陰影開始……這理由也太好用了,既有足夠的民間依據,又有充足的理論體系,抄起來就用,就主打一個便利。

只是,光把責任分派好了也於事無補。

當怨懟成爲一套排練成熟的表演,對同一個人亦不可重複三次以上,否則表演效果不佳。只好下次再換個人來聽來看,如祥林嫂逢人就說“我的阿毛”,苦難是真實的,但反覆展示給人看,也只好淪爲帶着幾分厭煩的笑談。因爲人們只會對你展示出來的內心力量心存敬意。

所以,想要甩鍋的時候不妨想想:社會環境可以拿來分析,但別忘了,當下的自己,和身邊的每一個人一樣,都是這社會環境的一份子。是我們每個人活着的狀態,造就了這樣的社會環境。

別再都怪社會了。

父母給了你胚子,最終你自己願意做什麼樣的人,是你自己一分一秒一點一滴在時光裏雕刻出來的。

想起機器貓對總是抱怨的野比康夫說過:你不能總是抱怨自己的時代不好,每個人都有義務把自己的時代變得更好!

與童年陰影族共勉吧。