今天我們來介紹一型來自前蘇聯的重型坦克,世界上唯一一種以核戰爲背景研製的坦克,由列寧格勒基洛夫工廠設計生產的279工程重型坦克。

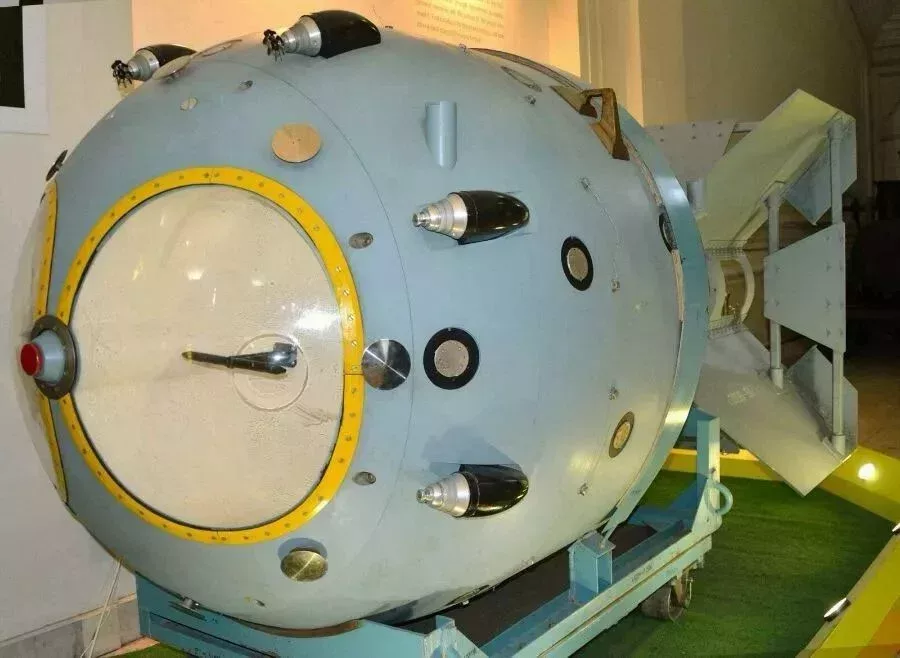

原子彈,是人類歷史上一種改變了戰爭形勢的武器。由於原子彈的出現,一種全新的戰爭:核戰爭走上了歷史舞臺。面對核戰爭的全新態勢,許多傳統的武器都面臨着各種各樣的問題。因此東西方的兩個大國,美國和蘇聯都開始研製針對核戰爭的全新武器裝備。

1953年,蘇軍進行了一次包含地面部隊的核試驗,在這次試驗中,放置在覈彈殺傷區的坦克,裝甲車等車輛無一例外都被直接掀翻 ,有幾輛坦克甚至被衝擊波掀飛數十米。顯然,這些坦克中的成員並不能在覈爆中倖存。當時美蘇雙方對戰爭的理解都是用核武器開道,隨後地面部隊和空軍跟進掃清殘敵,在這個過程中還需要防範敵軍可能的核反擊。這意味着坦克需要具備防範核彈衝擊波和核輻射的能力,同時需要具備穿越核打擊區域,在遭受核打擊的輻射區執行任務的能力。

在綜合了各項要求後,蘇聯運輸機械部做出決定,研製一種專門爲核大戰環境下作戰的新型坦克,研製工作由隸屬列寧格勒基洛夫工廠的l.s.託洛亞諾夫的小組負責。

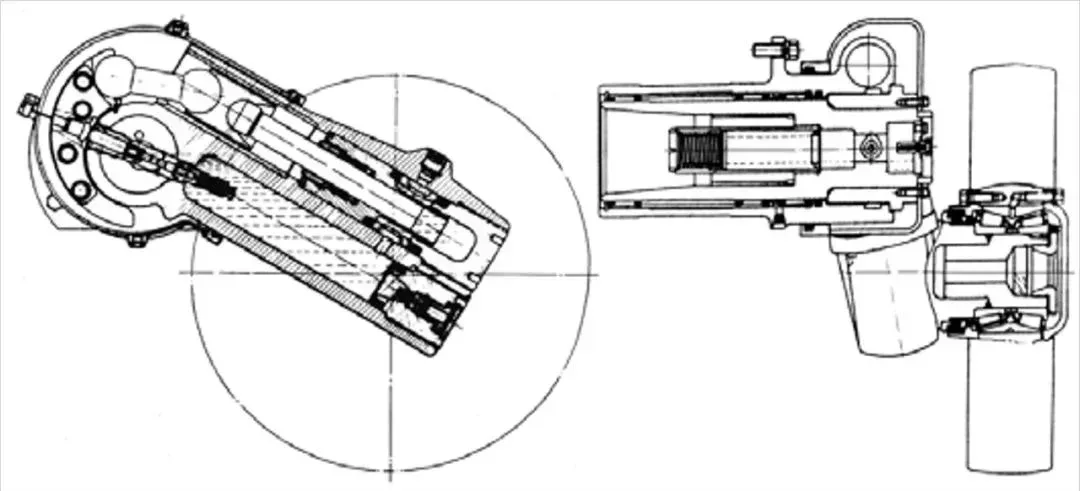

針對傳統坦克在遭到核爆衝擊波時無法穩定的問題,託洛亞諾夫想到的辦法就是增加坦克重量,但隨着坦克重量的增加,坦克的通過性又會大打折扣,因爲傳統的履帶根本無法承載較高的重量。不過這並不能難倒有着“天才科學家”之稱的託洛亞諾夫,既然兩條履帶無法承受,那就再加兩條,使用四條履帶的底盤。不過這樣傳動系統的設計又成了問題,但託洛亞諾夫和他的小組克服各種困難解決了傳動系統的設計。

解決了行走機構,下面一個問題就是坦克的外形,傳統坦克的車體一般爲方形,這種結構的穩定性在覈爆衝擊波下並不是最優解。爲此,託洛亞諾夫設計了一個飛碟型車體,通過大傾角設計增強坦克的防護能力和抗衝擊波能力。

1957年,新型坦克原型車在基洛夫工廠製造完成,該方案也被正式命名爲279工程,全稱爲“戰術核爆區用試驗性車輛結構279工程”。

和傳統坦克不同,279工程破天荒地採用了飛碟型車體和四條並排佈置的履帶。這種奇怪的設計使其能夠通過一些傳統坦克無法通過的沼澤地,鬆軟的土地和東歐地區春天冰雪融化後的泥地。在面對核爆炸時,279工程需要將車頭方向對準爆心,以最大程度降低衝擊波對車體的影響。

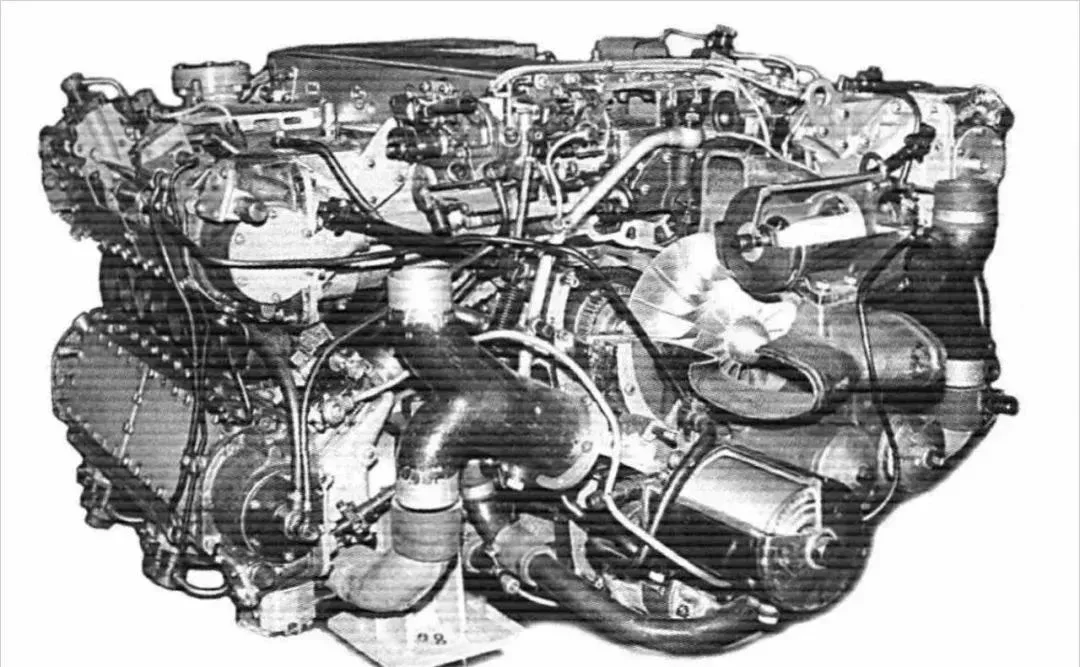

動力系統方面,爲了推動這臺重達60噸的裝甲怪物,279工程安裝了一臺2DG-8M型16缸柴油發動機,額定功率達到了1050馬力,能夠使279工程在公路上以55千米每小時的速度前進,越野速度爲35千米每小時。但這臺發動機的油耗非常大,其作戰範圍僅有300公里。

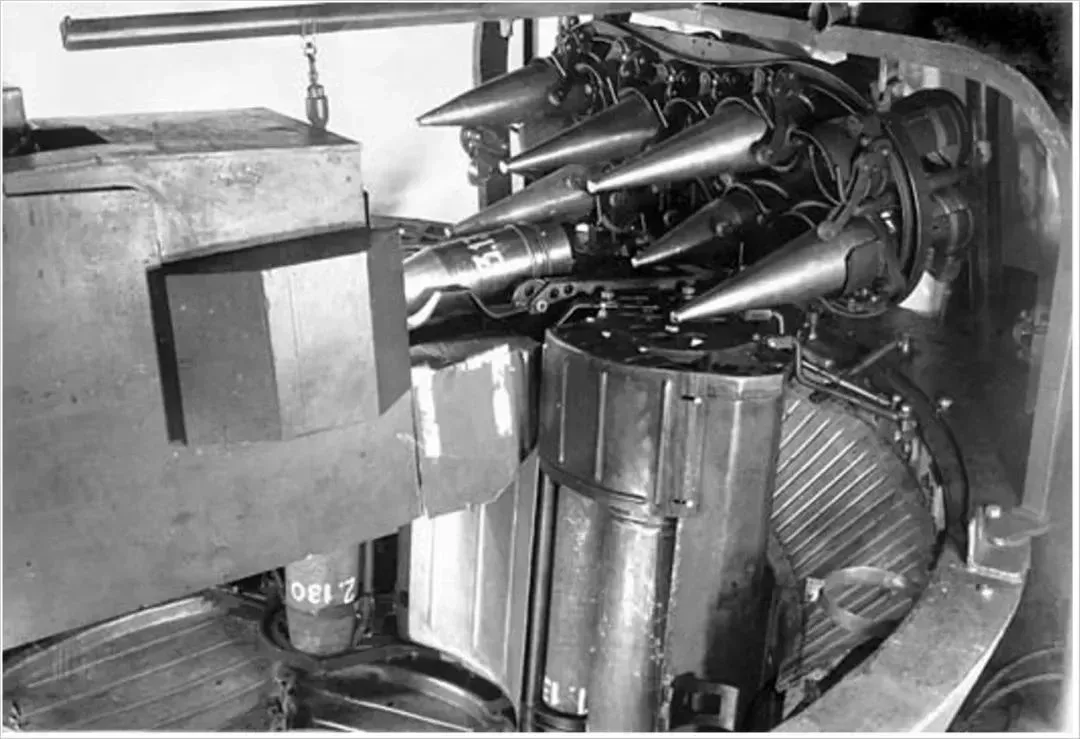

火力配置方面,機械運輸部在設計時提出,新型坦克要能夠擊毀任何西方現役坦克(上世紀50年代)。因此279工程搭載了一門130毫米M-65坦克炮,採用分裝藥,備彈40發。由於坦克內部空間有限,279工程還搭載了半自動裝彈機,能夠自動裝填彈丸。

130毫米M-65坦克炮的主力彈種爲BR-482B被帽穿甲彈,最大穿深364毫米。輔助彈種爲OF-482M殺傷榴彈,裝藥量3.64公斤,用於打擊敵方火力點以及輕裝甲目標

副武器方面,279工程安裝了一挺14.5毫米KPVT重機槍,爲同軸佈置,備彈800發。該車沒有安裝煙霧彈發射器和引擎煙霧裝置。

火控方面,279工程搭載了三通道夜視儀,具備全天候作戰能力。同時該車首次安裝了液壓懸掛系統,使其在複雜地形的作戰能力要高於此前蘇聯一系列-5度俯角的坦克。

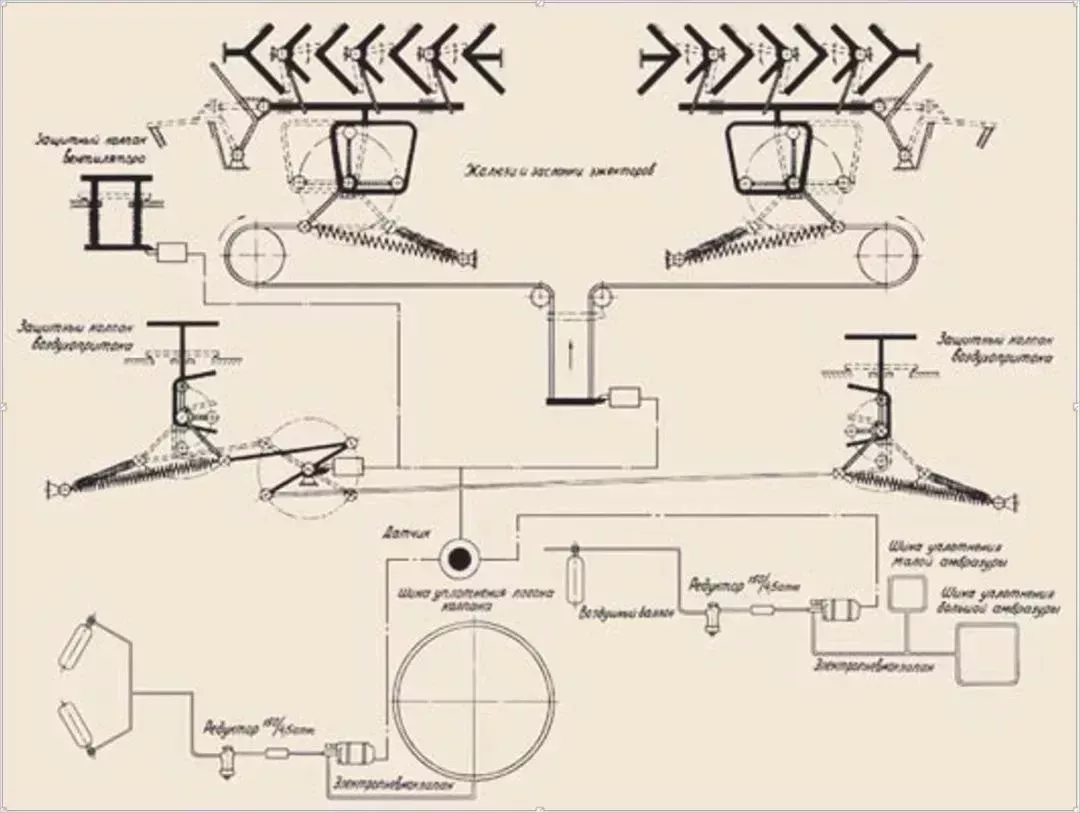

防護方面,除了傳統的防護裝甲,279工程的一大創新是搭載了三防系統。在遭到核打擊時,三防系統會封閉整輛坦克,確保核輻射不會進入坦克內部,但成員依然需要穿戴防護服。此外,279工程的車體裝甲內嵌入了防輻射物質,能減緩滯慢中子的滲入。種種設計使得279工程具備在覈污染區域執行任務,充當裝甲部隊的“楔子”,爲後續部隊打通防線。

1960年7月,蘇聯部長會議發佈命令,中止一切重量超過40噸的坦克研製,279工程因此停止了研發,當時279工程已經完成了場內測試。事實上,279工程本身就存在許多問題,如那個四條履帶的底盤,其日常維護非常複雜。同時該車的傳動系統可靠性低,這些問題都導致279工程終究只能作爲技術試驗樣車,而無法成爲量產的服役車輛。

在研製工作停止後,已經完成製造的279工程樣車被封存,隨後送往庫賓卡坦克博物館。目前該車仍在庫賓卡坦克博物館展示。