在一次羅永浩對羅翔的訪談中,羅翔老師表達了這樣的觀點:

可能我能夠更多的向狐狸學習,而不是向刺蝟學習。

因爲古希臘人曾寫過一個著名的詩句:刺蝟以一事觀天下,狐狸觀天下事。

狐狸是那種多元主義,刺蝟是那種一元主義。

這個說法讓我忽然想到一個問題,即我們平時在分析問題的時候,一般是刺蝟的做派,還是狐狸的思維呢?

如果僅從形而上學的層面來看,「觀天下事」的境界顯然要高於「以一事觀天下」,但如果從實際工作生活來說,就算你想「觀天下事」,請問你怎麼觀?

在《刑法學講義》的前言中羅還寫道:「人類的有限性,讓我們無法獲得對世界的整體性認識。」這也就提示我們,刺蝟的方式好像也頗有可取之處,即我們只能通過有限的管窺蠡測去了解無限的世界。

在醫學研究中,有時候爲了尋找複雜病理現象背後的原因和機制或者驗證一種新藥的治療效果,我們常常需要做很多次實驗,常常需要一定數量的樣本,其目的就在於,爲了尋找客觀規律,我們需要避免被偶然因素誤導,只有通過足夠多的樣本得出的結論,纔是相對可靠的,這叫作大數定律。

可問題在於,這個樣本數到底要多大才行?越大當然越準,可樣本數越大,也意味着實驗成本越高,理想可以飄在天上,可成本必須落地,所以,這個樣本數量 enough 就行。

我們要明白,數據永遠是從理論上無限的總體中抽取的有限樣本。

甚至在有些時候,即使樣本的數量很大,也會由於觀察者對因果關係的誤解,推導出錯誤的結論。

1959 年加州大學伯克利分校的生物統計學家雅各布·耶魯沙米(Jacob Yerushalmy,1904-1973)開展了一項長期的公共衛生研究,收集了舊金山灣區超過1.5萬名兒童的產前和產後數據。這些數據包括其母親的吸菸習慣,以及嬰兒出生後第一個月的體重和死亡率。

在這些數據中,耶魯沙米發現的一個事實完全超出了包括他本人在內的所有人的預料——吸菸母親的低出生體重嬰兒的存活率要比不吸菸母親的嬰兒高。

那麼,我們能否就上述事實得出孕母吸菸對嬰兒有某種保護作用?

實事求是的英文翻譯是 seek truth from the fact,那麼通過「吸菸母親的低出生體重嬰兒的存活率要比不吸菸母親的嬰兒高」這一 fact,我們能不能得出 「孕母吸菸對嬰兒有某種保護作用」這一 truth ?

耶魯沙米在論文中謹慎地總結道:「這一矛盾的發現對以往的結論提出了質疑,它駁斥了這樣的主張,即母親的吸菸行爲是幹擾胎兒宮內發育的外因。」簡言之,他認爲從吸菸到嬰兒死亡率的因果路徑是不存在的。

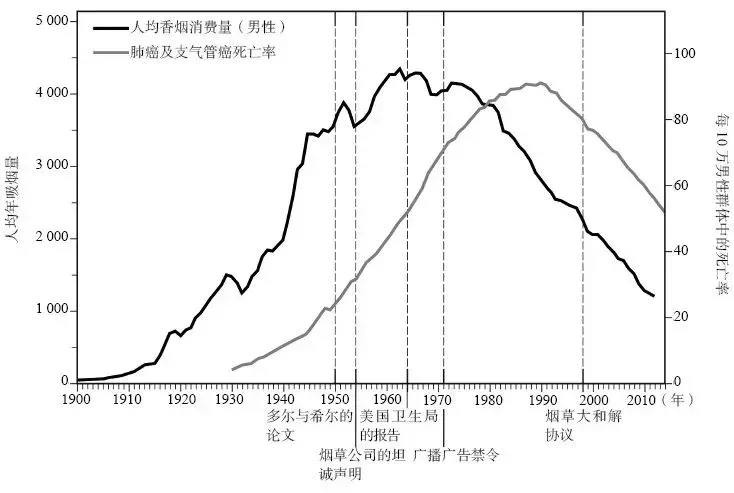

彼時,有關吸菸是否致癌的爭論已告平息,可這個悖論又如何解釋?

我相信有些讀者讀到這裏已經懵了,不過,大家倒不必因此而感到羞愧,孕母吸菸對嬰兒有某種保護作用這個結論顯然與醫學界的共識相矛盾,而這個悖論直到耶魯沙米的論文發表 40 多年之後纔得到滿意的解釋,也就是說,就連科學界都懵了 40 多年。

現代流行病學家認爲耶魯沙米是錯的。大多數人認爲母親吸菸確實會增加嬰兒死亡率,其原因包括吸菸會妨礙胎盤的氧氣傳輸等。

既往的研究表明,吸菸母親的嬰兒其出生時的平均體重比不吸菸的母親的嬰兒輕,一個很自然的推斷是,出生體重偏低將導致存活率下降。事實上,一項關於低出生體重嬰兒(定義爲出生時的體重不足5.5磅的嬰兒)的全國性研究表明,這些嬰兒的死亡率比正常出生體重嬰兒高出20倍。

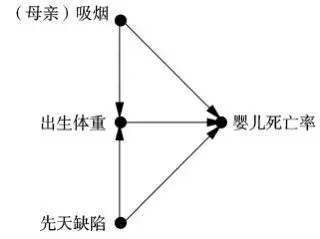

因此,流行病學家提出了一個假設的因果關係鏈:吸菸→低出生體重→嬰兒死亡率。但這條因果鏈,解釋不了耶魯沙米的數據。

如果我們在原來的因果鏈「吸菸→出生體重→嬰兒死亡率」之上再增加一點兒要素,耶魯沙米的數據就合理了。

對於嬰兒來說,吸菸很可能仍然是有害的,因爲它會導致嬰兒出生體重偏低,但低出生體重本身還有一些其他的先決條件,如嚴重或致命的遺傳畸形或先天缺陷,這些因素危害更大。

對於某個低出生體重嬰兒來說,其出生體重偏低有兩種可能的解釋:他可能有一個吸菸的母親,或者,他可能受到了某個其他因素的影響。

如果我們發現這個嬰兒的母親是吸菸者,則根據「辯解」效應,該因素就有力地解釋了嬰兒的低出生體重,從而減少了先天缺陷或其他因素存在的可能性。

但是,如果嬰兒的母親不吸菸,那麼我們就有更充分的理由說明,嬰兒出生體重偏低的原因是遺傳畸形,而根據這一結論,這名嬰兒的預後診斷就會更糟。

曾有統計學家和流行病學家堅持認爲耶魯沙米的數據僅僅是概率上的異常現象。

事實證明,這些看似反常數據的出現只與對撞偏倚有關,當我們重新梳理了整個因果關係之後,所謂的悖論就不再是自相矛盾,反而頗具啓發性。

這個故事提醒我們,眼見的數據都未必爲實,更別說還有大量信息在我們的視線和預料之外了,刺蝟也好,狐狸也好,對於具體的問題來說,似乎並沒有哪個方法和思維方式能夠一勞永逸地解決所有問題。

當然,刺蝟與狐狸一說,羅翔老師指的僅僅是法學的邏輯,我是借題發揮。還是在那本《刑法學講義》中,羅提到「在知識爆炸的今天,每個人都有一定的知識焦慮感,可是我們的生命是有限的,不可能追逐無限的知識。」

在這裏羅所指的還應該是正確的有價值的知識我們不可能無限追逐,更復雜的是,很多人在這個時代追逐的所謂知識根本就是無效無益甚至是對自己有害的信息,正如循證醫學專家陳耀龍老師在《我們比以往任何一個時代都更需要循證指南》表述的那樣「基於循證的信息和知識正在萌芽,卻已有被社交媒體上鋪天蓋地的假消息和謠言淹沒的趨勢。人類在不斷積累着與疾病作鬥爭的寶貴經驗的同時,也在加速生產不真實、不科學,甚至不倫理的證據。醫學信息的獲取從未像現在這般容易,醫學謠言的傳播也從未像現在這般迅捷。自媒體時代,似乎任何人都可以宣稱自己有獨家祕方,任何組織和機構都可以去資助有利於自己產品的研究。」

我沒有可能僅僅通過一篇文章就讓大家練就火眼金睛就能識別哪些信息是有害的,在這篇文章的結尾,就提一個吧:

向非糖尿病患者推廣持續性血糖監測儀,並以高價出售包月服務,這種做法既無研究依據,又會讓人對膳食產生過度的焦慮。醫療檢測應以證據爲基礎,而不是藉機利用人們的“疑病症”心理。

普通人不要老想着觀天下事,信息不是獲取越多越好,你沒那麼聰明,說句難聽的,有些人的眼睛和耳朵,簡直就是給野心家和騙子預備的有害信息接收器,只有足夠聰明的人才能在如今的信息社會裏如魚得水遊刃有餘,他們能在信息的波濤之上做弄潮兒,而腦子不好使的,每天都是在大口大口地喝信息洗腳水,早就信息過載了,拜託你可少喝點兒吧,再這麼喝下去,就算不把自己毒死也得把自己撐死。

與本文有關的書目及資料:

- 1.《英國醫學雜誌中文版·循證指南專刊》第 23 卷增刊,2020 年 6 月

- 2.《爲什麼:關於因果關係的新科學》

- 3.《治療的真相》

- 4.《刑法學講義》