“好的故事就像人生,只是少了,所有無聊的部分。”

——導演·希區柯克

「逝於1980年4月29日」

代表作品:《驚魂記》

01

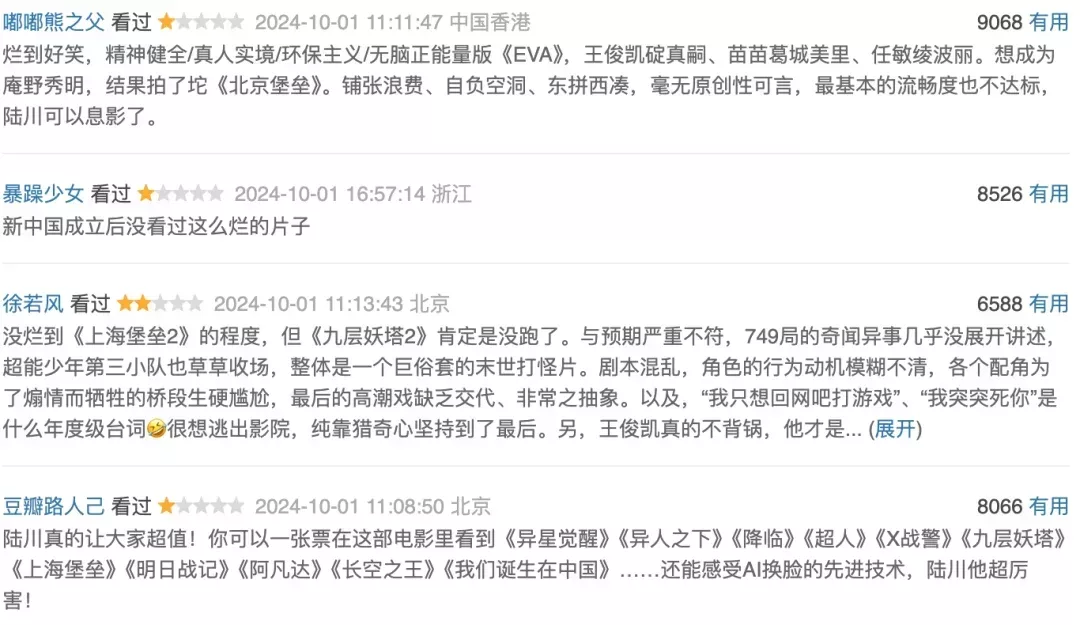

最近國慶檔,《749局》上映。好多人奔着期望去看,發現是個大爛片。回來那叫一個罵罵咧咧,都說遭遇詐騙。本來電影排片第一,票房第一。觀衆一怒,排片就少了。這是今年特別有意思的一個現象。

類似的事不止一次。之前暑期檔,《異人之下》《解密》都遭遇了類似情形。按理說,烏導和陳導都是有光輝戰績的,沒想到口碑風評,直接拉低票房。徐崢的《逆行人生》,也被觀衆反饋搞得不及預期。遙想當年,這都是有票房號召力的導演和題材。還有一個流量大戶沈騰。“含騰量”這個詞兒也不靈了,《逆鱗》一整個口碑稀爛,票房都不好意思跟人打招呼。

今年電影票房很慘,相比於同期,一百到兩百億的斷崖式下跌。非常明顯的是,觀衆口袋裏的錢捂得緊了,通過豆瓣、抖音、小紅書一堆社交媒體一聽說某片不值一看或純屬爛片,如夢初醒,不願交審美智商稅了。

這事兒放在十年前,那個電影市場狂飆突進的年月,那是不可想象的。那時期,多少爛片湧入市場圈錢,老百姓們飢渴啊,再爛都能忍着下嚥。

這不禁讓我想起了當年一檔啓蒙我的、專門罵爛片的節目。

毫不誇張地說,今天的局面,它早預言到了。

這節目之所以令人印象深刻,不光是因爲它吐槽犀利,一針見血地罵出了爛片的要害。更大一個原因,是因爲它是央視的節目。

想必許多國產影迷還記得它:《第十放映室》。

大多數人接觸《第十放映室》,都是因爲它的“恭賀系列”。每到年末,該節目都會做一個全年度的電影盤點,有進口片,也有國產片。無奈那二年,中國電影市場熱錢太多,投機倒把的人不少,產生了不少奇葩電影。這爲節目提供了豐富的吐槽素材,也成了諸多影迷的下飯佐料。

面對爛片,《第十放映室》無差別掃射。管你是什麼大導演、大明星,還是什麼萬中無一的偶像,平等開噴,絕無網開一面。

遙想那時,馮小剛與華誼如日中天。《夜宴》上映後,《十放》卻說:

“對於這樣一部電影,再去評說它在藝術上的得失,已經沒有意義了,因爲它從頭到尾唸的就是生意經……它在電影技法上的欠缺和文化底蘊上的不足,使得它雖然改編自莎翁名劇,形式上有了大片外表,核心上卻顯得底氣不足。”

這是早期比較委婉的點評。後來,周杰倫《大灌籃》上映時,它嘲諷道:

“電影有驚無險進入億元俱樂部。這個拼湊出來的故事,完全是胡編亂造。我想就算周杰倫只是在熒幕裏站90分鐘,也會有觀衆買票。對於這樣一部電影,我們就不用再去討論它的藝術性了。因實在找不出來。”

它說李連杰、成龍演的《功夫之王》,本質上就是好萊塢電影,中國觀衆看,等於跑去國外喫中餐。它說郭德綱的《三笑之才子佳人》,作爲國產電影中的奇葩片,在奇葩花園中都顯得如此平庸,一看就知道,這是各參與方都處心積慮想搞錢的片子,所以這個以扎錢爲目的的破玩意兒,才爛得如此平庸。

它還說黃曉明的《唐伯虎點秋香2》除了2.基本沒別的。說趙薇版《花木蘭》乏味冗長的故事看起來像史詩一樣漫長,這是它和史詩唯一相似之處。

什麼商業大導、文藝悍將,什麼跨界喜劇王,亞洲偶像,內地一哥,只要是拍爛片,《十放》當年都是無差別吐槽,每句都打在七寸上。

02.

當年很多人都意外,央視怎麼出搞出這麼一檔“大尺度”的犀利節目。

這事兒往回倒,還有點意思。《第十放映室》的歷史並不簡單。

《十放》的製片人,叫屠小文。90年代進央視。1995年,央一搞《銀幕採風》,被戲稱爲“電影界的新聞聯播”,宣傳當月國產片,採訪一些演員、導演。1995年是好萊塢大片進入中國的一年。爲給國產片一個宣傳陣地,《銀幕採風》就來了。爲的是讓中國老百姓重新對電影產生興趣。

《銀幕採風》當年的主持人,名叫王玲玲。1992年,她拿到河北省廣告模特大賽的冠軍,被調到了河北電視臺。後來去傳媒大學進修,第二年,就拿了第三屆全國廣播電視節目主持人“金話筒”大賽銀獎。

《銀幕採風》的主編,名叫龍斌。2000年,他從內蒙古一個地方臺赴京,參加第十屆全國播音主持人大賽,拿了獎,卻被領導批評,說私自領獎。龍斌和領導吵架,血氣方剛,一怒留在北京。他在節目裏專訪過不少電影人。

後來,《第十放映室》的配音就是龍斌,史稱“旁白哥”。

央視科教頻道成立後,屠小文的團隊被調了過去,做一個叫《視覺》的欄目。還是聊電影,每週一期,45分鐘,是個演播室訪談節目。開播不久,來了一個特別愛學習的編導。此君就是日後知乎、豆瓣上的張小北。

張小北是傳媒大學畢業的。自小的夢想,就是乾電影。當時行業不景氣,哪有這個機會給他。他幹過一段時間記者。在《新電影》任職時,對路學長的《卡拉是條狗》劇組跟組採訪。人家看他拍照不錯,讓他兼任了劇照一職。

來到《視覺》工作後,張小北做了一個專題節目,叫《漫談科幻電影》,差點把當時毫無名氣的劉慈欣給請到央視,可見預見性之高。這期關於科幻電影的節目播出,給他換來了一個電視專題片的獎盃。

2004年,《視覺》改版。科教頻道推出《第十放映室》,要擴充成一檔90分鐘的節目。節目宗旨是:展現電影魅力,傳播電影文化。

說是擴充節目,其實誕生的背景一點也不美。每週日下午,科教頻道有一個半小時的空檔,收視率賊特麼低。這個時段,沒錢,沒觀衆。領導說,那就搞個節目賞析算了,其實就是一個湯湯水水的過渡。

編導們被打發到這個時段,都很不甘心。

不甘心也沒辦法,想轍唄。

90分鐘節目,經費特別少。團隊被逼得沒辦法,只好用“電影畫面配畫外音介紹”做節目,演播室啊、採訪啊,都沒有。這也爲日後節目出圈埋下了伏筆。大道至簡嘛,沒別的條件,就只能在文案上下功夫了。

那時,張小北負責好萊塢和內地電影。北電畢業的崔毅負責歐洲文藝片和香港電影,英國留學歸來的賈樨負責英國電影和日韓片。

第一期《當電影遭遇愛情》播出,收視率0.19.相當慘。

雖然時段不佳,但央視的檔次不能掉。早期《十放》延續的是央視的高端定位,文案優美、選題高雅。一上來就大師啊、新浪潮啥的。收視率不慘纔怪了。很快編導隊伍有了分歧,說除了高雅,也得搞點接地氣的啊。

團隊做了幾個“明星演員”系列,收視率一下拉上去了。

慢慢的,《十放》的專題片,高雅、流行兩手抓,兩手都要硬。

當年不知多少影迷小白,就是看了《十放》的專題系列,才愛上電影的。

但那些專題,還不足以讓《第十放映室》在江湖上享有名望。

它真正啓蒙中國一代影迷代表廣大羣衆發聲,是因爲“恭賀系列”。

03.

按《十放》成員丁卓濤在豆瓣上的說法,恭賀系列一開始,就憋着一口氣。

2004年,編導團隊不少人都是給央視打黑工,沒有正式編制。龍斌因此離開,後以外聘身份給節目做旁白。當時一個編導基本工資多少錢呢?800塊錢。不少有才華的人來了,熬不住,又走了。剩下願意做《第十放映室》的同志們,那是真的愛電影,對中國電影愛之深恨之切的。

留下的人裏,眼看節目收視平平,才華抱負得不到施展,心想與其混日子,不如借節目表達點態度,說點自己想說的話。

這就是《第十放映室》最早做恭賀系列的初衷。

“恭賀”的源頭之一,是2004年南方都市報主辦的“華語傳媒電影大獎”。張小北結合其中獲獎電影,做了一期《春天的希望——2003年華語電影回顧》。播出時間是2004年5月。當時國產電影體量小,一集就講完了。

2005年,這個專題才改名爲“恭賀系列”。春節期間,搞年度盤點。

如果你看過《2004年華語電影回顧》這一集,你會發現文案是相對溫和的。它主要提到了《功夫》《天下無賊》《十面埋伏》《暖》等幾部電影。肯定了馮小剛的進步,讚美了周星馳的才華。對《十面埋伏》的批評,還處在人物、故事設定、編劇水平的技術上,絕無掃射式的犀利吐槽。

但通過對《十面埋伏》的差評,《十放》在這最早的“恭賀”中,就擺正了節目的大方向,說出了編導團隊最想說的話:

“以億單位來計算票房成績,是所以中國電影人夢想的盛世景象,或許我們需要《十面埋伏》來提升票房和人氣,但從可持續發展觀點來看,中國電影,更需要紮實的基本功,辛勤而非急功近利的態度,以及中國電影人百年來積澱的人文道義,這樣才能打造出一個更健康、更良性的電影市場,這纔是票房之外帶給我們的更有益的啓示。”

這段話,正是此後節目時刻呼籲的主題。

也正因爲強調這件事,《十放》的吐槽,纔不斷升級。

節目第一次對爛片忍無可忍,直接毒舌點評,是因2007年一部的叫《明明》的電影。恭賀系列的主筆張小北,直接寫道:

“之所以在這裏提及,是因爲它是毫無爭議的爛片之王。作爲一部完全失敗的電影,《明明》在藝術上開創了新的爛片紀錄。如果以海平面作爲基準水平,那它就是無底深淵。如果你認爲它是愛情片,它卻有打鬥,如果你認爲它是動作片,它卻有科幻,如果你認爲它是科幻片,它卻有現實,如果你認爲它是文藝片,可它看着還挺恐怖,最後你以爲你明白了,因爲看到了張信哲,覺得它是個MTV,可你最後還是沒有想到,張信哲演的,卻是一個變性人。《明明》這部電影就這樣一步步突破了觀衆的心理防線,讓他們知道,原來爛片,還可以這麼爛。”

這段犀利文案,經龍斌淡定、專業的播音腔一播,立馬出圈。

此後,吐槽歷年電影(不光國產片,還有好萊塢),就成了《十放》的標配。這標配中,很多吐槽手法,都成了網絡段子。

比如《花花刑警》,導演馬楚成說,這是《星願》和《東京攻略》的結合版。《十放》說,觀衆對此理解是:爛片加爛片,等於更爛的片。

比如《時尚先生》,說作爲一部本土電影,如果一開始忘了本,那剩下的就只有土了。

再比如吐槽《刺陵》和《風雲2》,說,前者是沒有故事,後者直接沒有劇本。《風雲2》100分鐘電影,長達80分鐘打鬥特效,剩下20分鐘惜字如金的劇情。而《刺陵》則是一個愚蠢到新高度的電影,在拍廣告的間隙,見縫插針地植入了一些不帶情節的動作場面而已。

吐槽由於太過犀利,被臺裏說,不要老說人家是爛片爛片的,影響多不好啊。編導團隊沒辦法,不叫爛片了,根據網絡梗,改叫奇葩片。

於是有了《十放》說《精舞門》爛到堪稱爛片屆的一朵奇葩。

還把《火星沒事》列入年度奇葩片介紹,評語是:以驚人的低劣程度進入這個名單,本來創意和劇情上就和《火星的孩子》非常相似,還以敷衍了事的糟糕製作和不思進取的低劣劇本讓它成爲了山寨電影裏的一朵奇葩。

在撰寫文案,分辨電影的製作水平時,《十放》一直試圖給中國電影觀衆解釋,什麼是好電影,什麼是壞電影,什麼值得你花錢,什麼是想圈你的錢,試圖培養大家的觀影審美,不要老是花冤枉錢,去支持爛片。

這裏面多少有些“哀其不幸怒其不爭”的意味。但它不能怪觀衆沒眼光,而是市場混亂,導致劣幣得勢。這種憤怒,是逐步升級的。

2011年,有了網絡關注度後,“恭賀系列”把火力提到了最高。

它說《新倩女幽魂》用上世紀八十年代的港片橋段,糊弄了足足90分鐘,在時隔20年後,用散發着騷味的剩飯,又炒了一鍋大雜燴。

它說楊冪的《孤島驚魂》本質上是在一個二流市場裏由一幫三流觀衆造就的不入流的票房奇蹟。

它說《大武生》製作水平並不差,最大的軟肋是高曉松的個人趣味和導演能力,把原本閃亮的零件組裝成了一臺奇形怪狀的機器。

它說《畫壁》是一部魔幻主義包裝的知音體電影:

“蠢到本節目組根本懶得評價。”

你啥時候見過央視這麼說話?

這種火力,也難怪後來節目嗝兒屁。

04.

但《第十放映室》並不是爲吐槽而吐槽。

它抨擊爛片,更大程度上,還是透過一個個爛片,在陳述當下的觀影環境,並對中國電影市場現狀產生憂慮,發出警醒。

正如批評《十面埋伏》之後的那段陳述,這樣的宏觀分析,從不缺席。

回顧2007年的《命運呼叫轉移》時,在指出了電影上的粗製濫造後,龍斌的聲音響起,引出一段對中國電影的警告:

“我們不能一味追求市場收益,忽視內容製作的要求。不然就是飲鴆止渴。以忽視觀衆觀影體驗和電影信心換來的利益,一定是暫時的,最終損害的,還是中國電影本身。”

無奈那幾年,熱錢太多,投資太瘋。到2009年爛片《刺陵》上映,“恭賀系列”不得不再次嚴肅地提醒中國電影觀衆:

“如果我們在敘事和人物上,都可以寬容的話,我們看的還是電影嗎?如此之多的中國電影,對觀衆基本消費需求,要麼視若無睹,要麼不屑一顧,只是麻木地堆積大場面和卡司陣容,一廂情願地認爲,觀衆只要看到這些,就能掏出口袋裏的錢,製造一個新的華語電影票房紀錄出來。《刺陵》不過是這波搶錢浪潮中又一個例子而已,‘人傻錢多速來’,已經成爲內地電影市場在某些人心目中的一個寫照,用一個又一個劣質產品,在市場上興風作浪……我們花了高於平均水準的票價,看了遠低於平均水準的電影……”

說了有用嗎?

有毛線用。

到了2011年,編導團隊實在受不了了,說《戰國》這種僞大片敲響了中國電影創作模式和商業模式上的警鐘,指出市場三大頑疾:

一味依賴明星陣容,完全漠視編劇的存在,並在製作環節上偷工減料。

你看這三大病,像不像在吐槽最近某些電影?

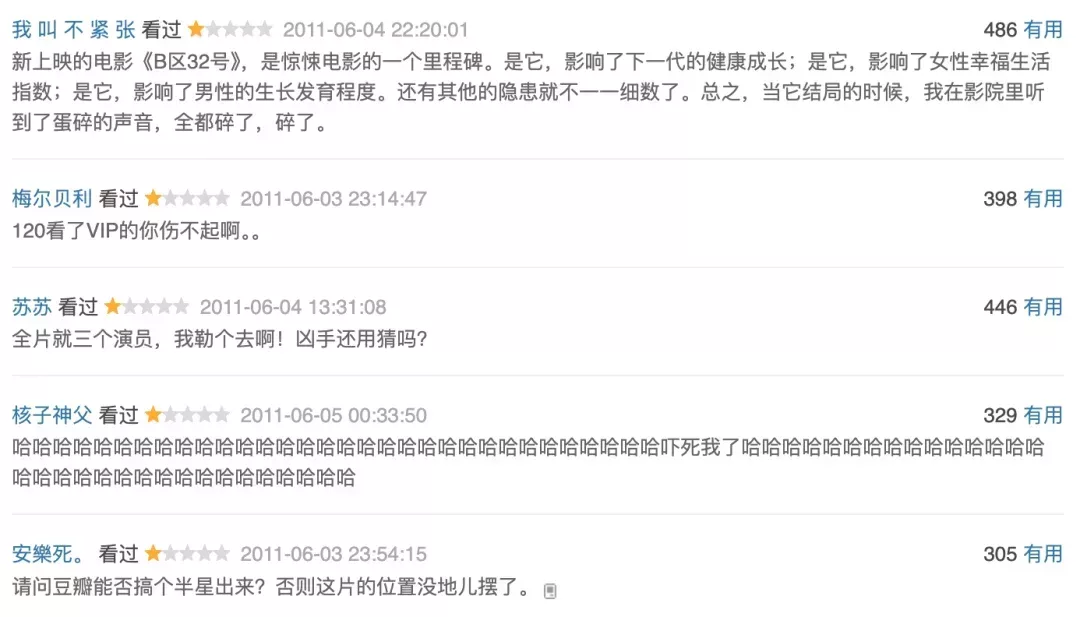

最搞笑的是,那年盤點,還提到一部叫《B區32號》名不見經傳的恐怖片。之所以單獨提及,是因爲它完全是年度奇葩之王,全片製作稀爛,把觀衆當傻子玩。《十放》忍不住說,對於一直鍥而不捨支持國產驚悚片的觀衆而言,雖然鍛鍊多年,神經無比粗壯,但從驚悚片裏看到喜劇效果,最後還是給氣哭了。

但最特麼氣人的是,這片子騙了1600萬票房。

它是2011年投資回報率最高的電影。

《十放》不止一次這樣呼籲淨化市場、端正創作,不止一次這樣心疼觀衆。

當年王嶽倫的《十全九美》上映,《十放》說,如今中國觀衆在電影院看到一部搞笑電影就滿足了,不知是慶幸,還是悲哀。第二年,王嶽倫的《熊貓大俠》上映,走的還是《十全九美》的爛俗套路。

《十放》再次心疼觀衆:

“這種電視綜藝加山寨春晚加天涯八卦的片子,之所以能在市場上獲得成績,純粹是市場上並沒有給觀衆更多選擇的機會。這種電影的虛假旺盛,只是因爲年輕觀衆在電影院裏,實在沒什麼可選的。這在某種程度上,也反映出投資者對市場和自己的不自信,他們只敢去投那些被市場驗證過的片子。”

對於當時的觀影人羣,《十放》很同情。

並不是因爲大家愛喫屎,而是當時市場上,放眼望去,大部分都是屎。

05.

吐槽,也並不是《第十放映室》的全部。

當年這節目,有許多的關懷、肯定,乃至神預言。

首先,《十放》對好的文藝電影,是偏愛的。

因爲中國電影,需要它們拉高藝術水準。

談到2005年《暖》的悄然上映,《十放》惋惜地說,在這個炒作和噱頭高於一切的時代,《暖》就像我們遠離多年的故鄉,歷經都市喧囂後,你突然發現內心深處無法遺忘的記憶。

談及陳大明的《雞犬不寧》,《十放》肯定它敘事上的智慧,肯定了它現實生活的質感,說它在任何細節上都能吸引觀衆,只可惜,它不是大片,不是爆米花電影和視覺奇觀,需要觀衆沉下心來思考。

談到《太陽照常升起》,節目充分肯定了姜文的才華,但也可惜這樣一部電影並不適合目前的中國市場。因爲在中國,一部電影一旦沒有票房,藝術水準就變成了泡沫,無人關心。這是商業主導一切的隱痛。

談及王競拍的《我是植物人》,《十放》說,這是中國電影稀缺的題材,只可惜這些低成本電影求生太難,完全靠口碑才能活着。

多年後,王競拍出了另一部話題之作,顏丙燕參演的《萬箭穿心》。

當然,對文藝片,節目也不是一味熱捧。

說起許鞍華的《姨媽的後現代生活》,就直指其前後風格割裂,彷彿兩部電影拼貼而成,前面是誇張的荒誕喜劇,後面就成了文藝悶片,一方面割捨不下藝術,一方面又不得不在乎票房,令人遺憾。

提及《彩票也瘋狂》,則直接吐槽它藝術片的惡趣味,說藝術來源生活,但不是抄襲生活,電影明明喝多了,還假裝自己在耍醉拳。

說得最狠的,則是蔣雯麗主演的《立春》,這片當年口碑不錯,《十放》則直指其藝術態度存在問題,對生命的關照過於自戀,文藝觀狹隘。

看完那些評價,你會發現,這不是立毒舌人設,而是有的放矢,想辦法爲文藝電影處境說話。同樣,對於商業電影的方向,它也看得很清。

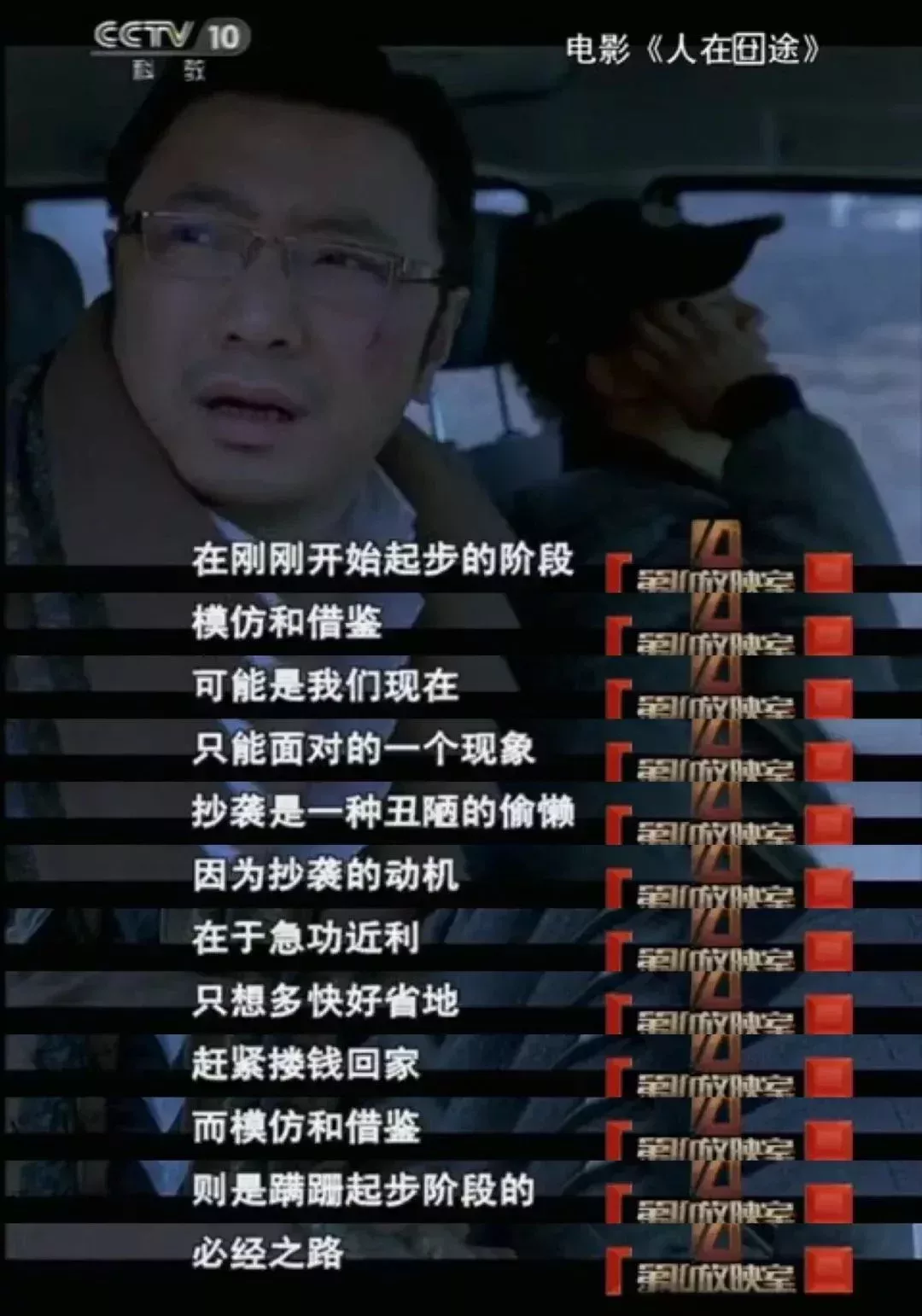

提到《瘋狂的石頭》,它笑說,甯浩不是一個人在拍片,昆汀、蓋裏奇靈魂附體,他身後至少還有幾千張DVD。說這不是簡單的抄襲,而是在爲國產電影尋找創作思路,別總對抄好萊塢,要向偉大導演學創意。

提到《人在囧途》,它說這是近年來國外電影模版和中國本土生活最好的結合,合理成熟借鑑別人的敘事,讓觀衆發笑,感到溫暖,是一個不錯的方向,畢竟如今國產電影泥沙俱下,這麼一個淘金時代,指望憑空出現一個天才對標世界一流水準,那無異於癡人說夢:

“平心而論,沒人這麼要求國足吧?”

提到《光榮的憤怒》,稱讚這是把好萊塢敘事手法和本土化題材最成功的結合。

推到《刀見笑》,說它出現的意義,遠大於票房利潤,因爲電影建立了一套完整的視覺風格,給了國產片新的製作可能。

果不其然,此後,甯浩、徐崢、曹保平、烏爾善,成了國產片裏相繼拍出票房口碑雙高類型片的導演,大大拓展了國產片的創作想象力。

你不能說這是《十放》眼光好,而是編導團隊認真思考過,到底什麼電影纔是中國觀衆需要的,什麼樣的敘事、製作,纔是進步的方向。

這就是當年《第十放映室》一直在做的事。呼籲市場的淨化,培養觀衆的審美,爲國產片大方向操心,並提供可以參照的成功策略。

對於普通電視觀衆而言,其影響正如給《十放》做指導的北電教授蘇牧所言:

“中國電影有垃圾不可怕,可怕的是,垃圾們牛逼烘烘地招搖過市。《第10放映室》的任務是,向中國的觀衆指出:這是他媽的垃圾!”

只可惜,爲此,它得付出代價。

06.

藉着網絡興起的東風,那幾年,《第十放映室》迅速出圈。

許多人就是看了節目吐槽,對好電影產生了興趣,一點點培養了觀影審美。《第十放映室》因此獲得《新週刊》連續三年“中國電視榜最佳人文節目”的提名。稱其“爲影迷發聲,爲電影撰寫心靈史,從未佔據黃金時段,卻在小屏幕上爲大銀幕奉獻出頗具深度的正能量。”

“恭賀系列”太火,從上下兩集,改成“春夏秋冬”四集。一本正經的央視播音腔和犀利的解說詞,變成網上流行的吐槽段子。

節目最高收視率,衝到了1.0之上。在科教頻道,尤其下午檔,這是一個非常好的成績。當年,還有不少學生把節目錄下來,傳到mp4這種如今很多年輕人不知道的古典科技裏,在大學寢室間來回傳閱。

有一次,龍斌在麗江旅遊,發現居然有小賣部老闆,把他們節目當廣播聽。

節目爆紅時,甚至擠進過央視一套,在小長假裏特別播出。

然而,最終,《第十放映室》還是迎來了終局。

那一年,《富春山居圖》和《小時代》先後上映,網友在知乎上問,這兩部大爛片,不知道《第十放映室》會如何評價?

結果張小北迴復說:

“年底沒有《第十放映室》,節目停播了。”

在央視播這樣一檔“毒舌”節目,本來就很“出格”。

2010年,龍斌準備去配音,路上接到電話,讓他不用去了。“電影過年不播了”。那是“恭賀系列”的延續,其中8期,配好了6期。電話里人問:

“影片不好,你們幹嘛還點評?說點好的不就完了?”

第二天,龍斌把解說詞發上博客,引來20萬點擊量。

製作人屠小文說過一段有意思的話,把領導審片時給我說的話集結成冊,比任何小品都要搞笑幾萬倍。每次文案,都有細微變化,爛片不能說,那就叫奇葩片。後來奇葩片也不行,就說是精分片。

後來有一陣,節目的播出時間一直在變,一會兒下午播出,一會兒一大清早,重播時間居然還有半夜一點的。那時間收視率都統計不上。

據說,斃稿並非壓死節目最後的稻草,主要是收視率越來越低。不斷修改播出時間,對節目造成了不可逆的傷害。爲保住節目,屠小文前後交了6個改版方案上去。最終,觀衆們沒能看到節目吐槽《富春山居圖》這部曠世爛片和《小時代》這部集浮誇、造作、價值體系扭曲於一體的劃時代神作。

這個啓蒙了無數國產影迷審美的節目,倒在了2013年的新春。

但在回顧2012年的電影時,專題最後,寫了這樣一段話:

“對於影評而言,爲觀衆提供消費參考,只是它最基本的作用。合格的影評,需要爲觀衆提供足夠信息,以供觀衆自己判斷這部電影是否適合自己消費。因此,好的影評不能只是簡單粗暴提供好壞標準。

“同時,影評擺脫了基本消費參考後,還是電影的延伸。電影是一部寓言,寓言需要別人來講述它的道理。一個導演所能說的全部的話,都隱藏在電影中。電影上映後,導演不必喋喋不休闡述,而將解讀權交給觀衆。影評是爲了將隱藏在影像之下的韻味和價值展示出來,以便與觀衆交流互動。

“影評對電影的闡釋是合法的,但卻並不是唯一正確的,也不是要建立一套凌駕於電影之上的話語體系,而是通過完整、系統的電影知識梳理,基於電影史的評價範疇,對當下電影進行分析整理,並最終爲這門藝術建立系統知識。在這個層面上,影評人有許多任務,幫消費者決策,推薦優秀電影,對有爭議的電影,進行有效評價,對電影現象趨勢做出判斷,抵制營銷謊言,挖掘被忽視的佳作,等等。其任務,就是爭取影評獨立,讓人們意識到電影是一門有獨特語言、歷史及其系統知識的藝術形式。

“基於以上,影評必須獨立。而且,必須爭取最大的獨立。”

回頭看,這段旁白,彷彿一段告別。

07.

轉眼間,《第十放映室》停播十二年了。

後來,雖然龍斌出了《龍斌大話電影》,屠小文帶着隊伍和土豆網合作,搞了一個《10放》,張小北那邊搞了一個《電影放》,兩邊還在網上鬧出矛盾,但此後打着《第十放映室》招牌的節目,還是一個接一個不對味,並涼了。

也許,根本上,正如張小北所言,《第十放映室》受到那麼大關注,很大一個原因,是因爲它在央視播出,打破了央視一貫的輸出姿態。

可喜可賀的是,這十多年來,中國電影市場慢慢好了起來,不是什麼爛片都能圈錢了,觀衆們的選擇權和審美能力,也不像早些年那麼讓人焦心。

尤其一系列高質量電影的出現,大大提升了廣大羣衆慧眼的亮度,原來我們是能拍出好電影的。另外,新一代觀衆陸續進入影院,在一個以二十多歲年輕人爲主要服務對象的市場裏,以爲每代觀衆都能糊弄,那純屬想瞎了心。

各大內容平臺興起和自媒體的出現,讓第一批進電影院的掃雷戰士們,幫後面的觀衆作出了選擇。這也是一種進步。至少最近這些年,你很少能看到無腦奇葩流氓片,能像十年前那麼肆虐圈錢了。

早在回顧2010年的電影時,《第十放映室》就說過這樣一段話:

“當下中國電影市場表現出的高速增長,並不是中國電影人靠自己本事掙來的,而是社會發展帶來的時代紅利,面對這筆天降橫財,是該貪婪地喫了這頓沒下頓,還是抓緊機會,趕緊學點養家餬口的本事,不是我們能操心的。但對於長期以來喜歡電影的人來說,當然要長點本事,千萬別被這個淘金時代迷惑了雙眼。蹣跚起步的階段,行走姿勢不夠優美,我們可以諒解,但如果認爲‘人傻錢多’的時代永遠不會結束,那就是記喫不記打了。”

我想,也許隨着時間推移,這段文案的含金量,還會逐步提升。

今年電影市場那麼不景氣,大家進影院,比選基金還謹慎,進去前,紛紛要上網掃一遍雷,以後,電影票錢到底支持什麼樣的創作,答案顯而易見。

你不能指望市場上永遠沒爛片,就像不能指望天底下不再有貪官。

但如果廣大羣衆擦亮雙眼,聯合起來,劣幣就不會驅逐良幣。

湧入電影院的票錢裏,也不會再也那麼多傻幣。