我從小就着迷於殺人放火搞破壞的,不三不四搞亂愛的,這興趣有增無減。

再大一點,有人說只有幹這類事情時,你才知道自己到底是怎麼一回事。我心想,我不干我也知道呀。我好這一口,就已經是在不言自明瞭。

《復仇在我》裏的榎津嚴不是禽獸,是禽獸不如,禽獸當然不如人,所以說他還是一個人。

這是此類影片最常見的高明,而影片的厲害之處,是殺人者並不能通過剝奪他人的生命而對自己的生命,有一個更清醒的體認。他自己不行,我們對他的認識,也只是盲人摸象。

榎津嚴不光是個殺人狂,還是個騙子手。看上去,他這兩方面都不太熟練,他的優勢是夠沉着,他之所以沉着,他不把這事真當一回事。但影片最後,他又不得不把這當一回事。我們該不該同情一個殺手的悲涼,怕也很難。

他殺人的直接動因,是缺錢。但這只是他大逆之舉的包裝,他非常刻意的給自己的行兇營造了一個目的,當他數錢的時候,他也就隨之產生一種心安理得,讓人誤以爲他是個受人僱傭的職業殺手。

注意,他最後一次殺人時,是用錢幣在案几上劃了好幾道印痕。錢在他手中,又彷彿不在他手中。這就是今村昌平處理心理外化的方式,他將人的閃念和決心一併奉上。這一次,他應該騙不過自己,錢並不是他作惡的全然動機。他在騙別人,更想騙的還是自己。就像他殺人,跟殺自己也無甚區別。

第一次看這片時,是在朋友家,大爲震驚。犯罪片到這地步,是隻有望其項背的份了。一般的犯罪片不是重視那些尚無法解釋的本能,就是強調社會壓迫對生命體的異化。

今村昌平的這部傑作就這兩樣,都沾點邊,但又不屑於將犯罪動機一挖到底,他要講的是一種深不見底。你可分析出這是戰爭的後遺症讓日本的國民性很難抬頭,又可歸納出宗教的僞飾色彩並不能對人心有所塗抹,又或者總結出,父權的重重陰影是如何遮天敝日又無孔不入。

細想想,被此三座大山壓迫的人,是不是就有了尋找替罪羊的資格,自己喪盡天良,就歸結於天良是一個不存在的僞命題。很多跟傑出無緣的影片,走的就是這樣的一個尋常路。只是在更滾燙的現實裏,多少走投無路的人,寧願自絕,也不願絕了別人的路。

那些越過雷池之輩,總有社會準則所無法規訓的時候,總有泛意義上的道德所無法塑造的一面。倘若人人皆可馴化,這個世界早就萬世太平了。總有社會學、人類學、心理學所輻射不到的盲區。榎津嚴誠然是天網恢恢、疏而不漏的一員,但從心理畫象的層面來看,他又是一尾勾勒不出的漏網之錢。我們自然會懷揣着控制不住的好奇心,願意在這部令人不安,不適的影片裏,蒐集到榎津嚴殺人時心理證據。

在我看來,只會淪爲一場竹籃打水。稍能探尋到一點的是,性在這其中,所起到的那些,還談不上是關鍵性的作用。榎津嚴的父親、妻子,也包括榎津嚴本人,均是欲焰騰騰之流。

性與暴力,一般認爲是電影吸引受衆的惟二法寶。所有的言情片,都是在展現性。而所有的政治電影,都是在陳述暴力。而在這二者之間,暴力是大於性的,更能聯通到人的內心隱祕。人類的性行爲,很多都是暴力的結果,人之外的動物並非如此,或並不那麼明顯。

榎津嚴這個四處買春的男人,顯然並不是通過暴力來抒解性的壓制。他殺人時,冷血無度。而他在牀上的表現,卻並非一味的砍伐。相反,還能透出點溫良來。他雖然對妻子很粗野,但沒有實施更強迫性的作爲。

而在阿春幾乎是被性侵時,這個在他生命中,對他最不離不棄的女人,正經受着摧殘。影片用了一個小景深處理這場戲,榎津嚴位於前景,他在一片刀光中,沒有湧起殺意,甚至是恨意。而是一種極其深沉而又古怪的無奈。一個有施暴能力的人在他最需要施暴的時候,他選擇了沉默。

越是如此,我們就越能看到一個高度不自信的軟弱的男人。他的暴力不是佔有,或者是在暴力的假想中,成爲什麼。無數人的性行爲,除了慾望的抵達之外,還有關係的確立。而榎津嚴的性與暴力,都與此無關。他不像另一些變態殺人狂,會有控制獵物的快感,如留下記號或重返現場。他是無可無不可的,他殺人不是殺給別人看,也不是殺給自己看的。

《復仇在我》吸引我的,還有極其重要的一點。它顯然不是在呈現人的常態,但這種變態卻能與常態共損共榮。日本人拍變態的一個強項是,那些異於常人的作爲,能處理的像喫飯穿衣一樣的稀鬆隨便。如同摘下一個還未熟透的柿子放進嘴裏(這一幕與佈列松的《金錢》很像),又比如兩個殺人犯在通過一根水管在飲水。這些隨時可觀的瑣屑,讓罪惡因觸手可及而防不勝防。

圖像的介入,也讓影片在常態之餘,既製造了緊張,又消解了它對人心的壓迫。主要是影片對各類通緝令的處理,榎津嚴撕掉過一張,有眼無珠的警察也給過他一張。這就是今村昌平式的幽默,前者像是在掩耳盜鈴,後者是一種更奇妙的視而不見。

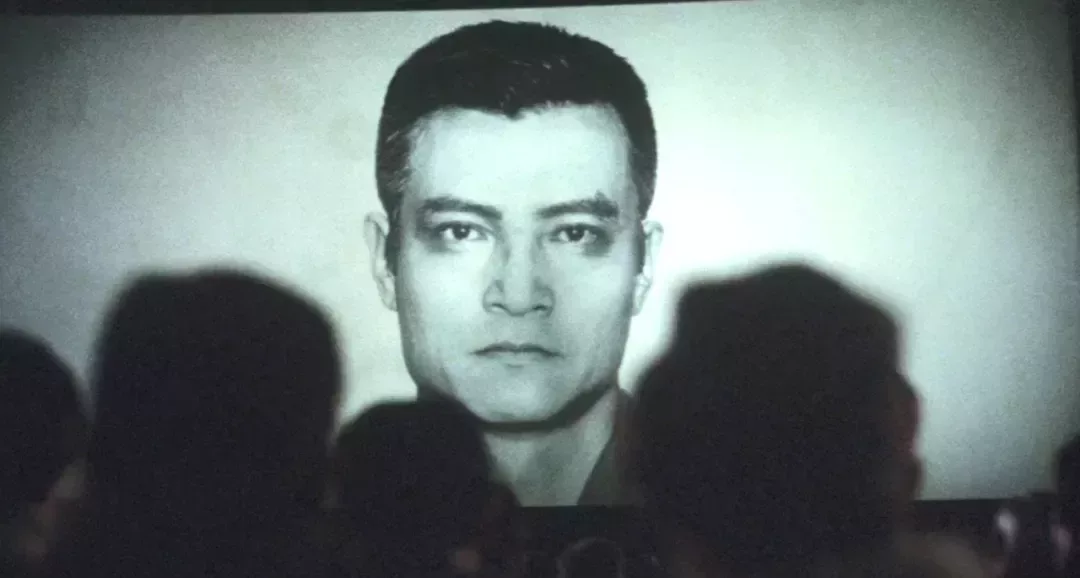

最重要的戲碼,自是,榎津嚴和自己和情人阿春,在電影院裏觀摩通緝自己的影像資料,接下來要放的好像是一部蘇聯的關於二戰的電影。而前面播放的是肯尼迪總統的國喪。圖像是對歷史的再次認知,夾在其間的屬於個人的歷史,同樣也得到了一次確認。

與其說小歷史就這樣在大歷史的縫隙裏被喚醒,不如說生命體的消亡或即將消亡,才迫使我們重新去認識一具肉身的重要性。只是這種重要性,很快就會變得不再重要。

我還特別留意到那個暗娼準備檢舉時,那猶疑的神情。她在想些什麼呢?跟全片可以一言道盡又一言難盡的殺人動機一樣,成了一個謎。榎津嚴肯定不是笨蛋,但也沒有那麼聰明。他知道天網恢恢,但又不會真的會給自己留下一個可供匿跡的後路。他殺人不是因爲愛,也不是因爲恨。他殺完了人,當然會跑,但也不會跑很遠。

《復仇在我》取材自爆發於1963年的西口樟連續殺人案,西口樟本人沒有日本演技大神緒形拳那樣精神,他含笑的神情,實際更令人難以捉摸他到底在想些什麼。

跟真實的案例一樣,全片被殺的也是五個人。有三個人的謀殺過程都相當細緻,極具在場感。讓你彷彿是在近在咫尺的觀摩一具生命是怎樣一點一滴消散掉的。

另兩個人的死亡則沒有如此細緻的交待,死的都是老者。一個是加藤嘉扮演的律師,另一個是清川虹子扮演的母親。(這兩位都是我很喜歡的演員)這裏估計暗藏着榎津嚴,或者說是今村昌平本人對老人的一種恐懼。

今村昌平一拍老人,無半點慈祥可言,而是如冬夜的枯枝般令人不寒而慄。老人因活力的喪失,反而會以一種更奇特的方式來證明自己的一息尚存依舊凜冽。這在《楢山節考》裏更爲顯著。還有一點,有三個人的死亡都與交通工具有關,加藤佳就是固執地要搭上自己久候的出租車,而搭上了自己的性命。

全片最重要的意象處理,就是火車,你不知道這類代步工具,會將你引向何處,這話對殺人者和被殺者都是適用的,每一個人的旅程都是向死而生。老者是時間,火車是空間。

今村昌平不露聲色的打通了時空,更不用說兩個母親在片尾,極爲神奇的時空輪換。這兩個多少有些顧不上母儀的母親都死去了。都比榎津嚴死得早。她們是醜陋的,邪惡的,但又有頑強的生命力在伸展。

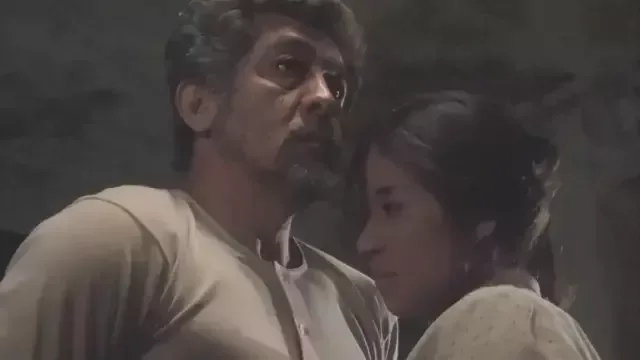

應該說,影片中的女人比男人要動人,都比男人更能直面自己的內心。倍賞美津子的性感只能用撲面而來去形容。小川真由美的破罐子破摔,在我看來,是將得過且過上升到美學的高度。「帶我到一個遙遠的地方」去吧。

全片其實可以分爲兩個部分,一個部分有小川真由美,一個部分沒有她。她亮相時,由全片最爲複雜的長鏡頭來鋪陳,那是一個屬於榎津嚴這個男人的步上樓梯時。一開始光線很暗,然後慢慢的走到亮處。(我懷疑《好傢伙》和《阿飛正傳》裏與樓梯有關的長鏡處理,受本片影響頗重,)一個不會算帳,也就是一個不會計較的年輕女子出現在我們面前。

與她對應的榎津嚴則是一個不會爲自己打算的男人。她會爲他帶來光明嗎?她死時,影片是用上帝的視角來俯視這個過一日是一日的女人。也順便讓全片所有的宗教情結,喪失了氣力。

榎津嚴被捕後,被記者圍堵的畫面,用的也是俯拍鏡頭。

兩處俯拍,都在暗示,生命正在遭受擠壓,並即將無法呼吸。而小川真由美扮演的阿春之死,不單單是悽美,而是生與死這兩種儀態在等量齊觀,在不分伯仲。我看別的殺人戲,只看到被殺者的求生之念,或是反其道的毅然決然。只看到殺人者殘忍,或殘忍中的不忍。

而這一幕,本來最能映射出人性的本能,但它卻毫不留情,卻又異常深情的超越了本能。片中的亂倫和亂殺無辜跟這一比,都太正常了。

《復仇在我》就是在這一令人心緒無法安放的時刻,讓它從其它具經驗色彩的影片,不止是犯罪片的桎梏裏跳將出來,成爲了一部具有超驗色彩的大作。

他殺死了未來,一個註定不會美好的未來。

有必要說一下影片的主創,今村昌平自不必說了,他是繼黑澤明後,最具國際聲望的日本大導演,坐擁兩尊金棕櫚,但我在網上沒有找到一張他與金棕櫚的合照。

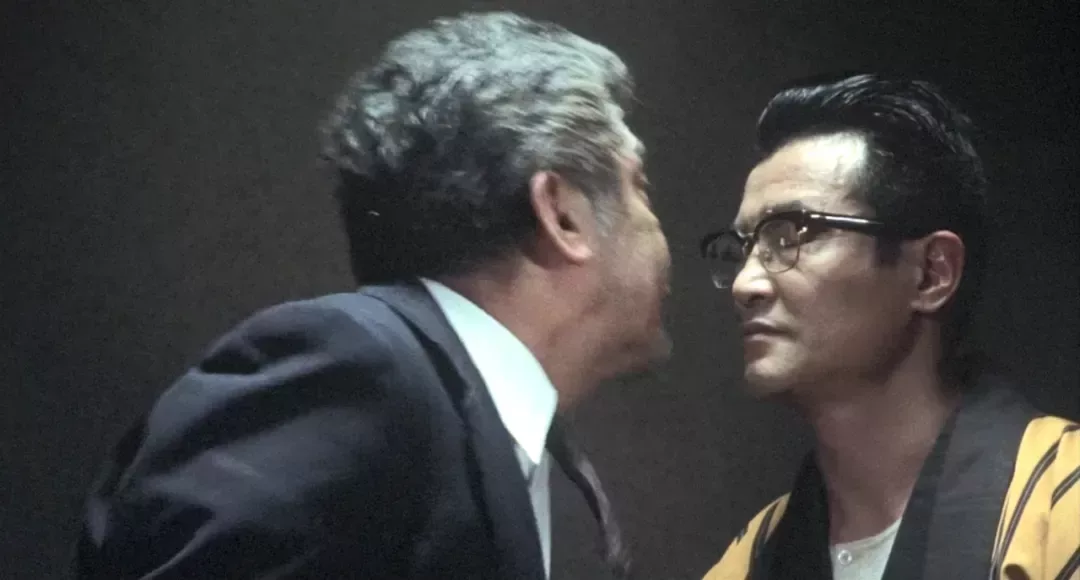

兩大主演緒形拳和三國連太郎,是日本殿堂級的表演藝術大家。均戲路寬廣,都擅長詮釋人性深處不可告人的一面。有着強悍的身體語言,卻毫無賣弄感。三國連太郎在片中向緒形拳唾面的情景,是三國連太郎的即興發揮。

攝影原一男,本身是日本極爲重要的紀錄片導演,他的影片涉及到性工作者和食人者。音樂池邊晉一郎,與今村昌平還合作過那兩部得過金棕櫚的《楢山節考》和《鰻魚》。黑澤明的《影武者》、《夢》、《八月狂想曲》也是由他來作曲。他在本片中的音樂處理,不一味追求人物內心的外化,而是另一種奇異的力量在伸長。突然鳴響的小號,宛若進行曲的旋律,與這部沉淪幽迷的影片形成了反差,卻也平添了另一份詭異。

我沒有提及影片中與殺戳對應的,諸多性愛場面。以及父子之間那些與倫常無關的關係處理,包括影片最後停留在空中的骨灰。不是說這些不重要,只是予我而言,它們太過服務於概念。假如我對這部電影有微詞的地方,恐怕也是這樣。

《復仇》之所以有一種神奇的力量,它能夠驚世駭俗,就在於它的不易解釋和不需闡明。那麼我寫的這些,也是可以當廢話來看的。