之前講過中國古代的救助思想和體系,不管古代朝廷賑濟力度多大,咱們老祖宗有多想大搞特搞慈善事業,說到底,在原子化的社會中,這種有一定實力和影響力的自發組織必不爲朝廷所容,所以這古代中國的濟貧就成了口號和實際相差甚遠的東西。

當然啦,幫扶弱小是人性中很自然的一部分,歐洲的一些文明也會同樣發展出幫扶弱小的體系,比如咱們在很多小說電影裏看的孤兒院救助院就是這樣的典型。當然由於歐洲和中國古代走上了各自不同的歷史發展道路,所以歐洲的社會救濟也有自己的特點,今天就來聊聊這個話題。

早在古希臘羅馬時期歐洲就已經有福利社會的概念了。希臘時代城邦衆多,實行民主制度的雅典制定了相對完善的公共福利制度,也會爲城邦裏的困難戶發錢和食物。後來的大學者亞裏士多德則是建議城邦向富人徵收更多的賦稅,讓整個城邦獲利,這樣的思想在當時應該說是非常超前的。

後來崛起的羅馬在很大程度上繼承了希臘文明的內核,羅馬共和國時期的政治體制中,代表公民的保民官地位舉足輕重,所以各個政治勢力會盡最大努力搞好社會福利,讓民衆滿意。如今羅馬時期的公共浴場,鬥獸場和公共劇院遺址還遍佈整個歐洲,那就是當時羅馬福利的證據。

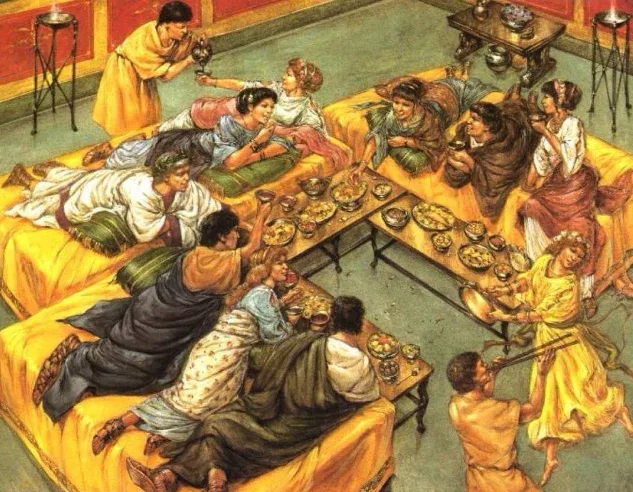

除了這些,羅馬的一些有權有勢之人也會動不動出錢辦個公共餐會或者舉辦遊行,這也是針對普通人的福利了。

這其中最典型的就是凱撒。公元前66年開始,只要凱撒在前方戰場取得大勝,他就會舉辦公共宴會並娛樂民衆。公元前46年凱撒從非洲凱旋而歸,大宴民衆,據說一次性就使用了兩萬張用餐躺椅,創下了歷史記錄。凱撒之後的羅馬慢慢從共和國變成了帝國,但這樣的公共宴會也就成了往後羅馬皇帝的傳統,以此拉近他們和平民的距離。當然,站在後世的視角來看,希臘和羅馬時代的這種福利有很多缺陷,它的覆蓋面很不完善,也不能持續地幫助弱勢羣體,更重要的是這種福利的動機也還是爲了收買人心。不過,也正是因爲政治上的競爭,如此的福利制度也才能一直持續下來。

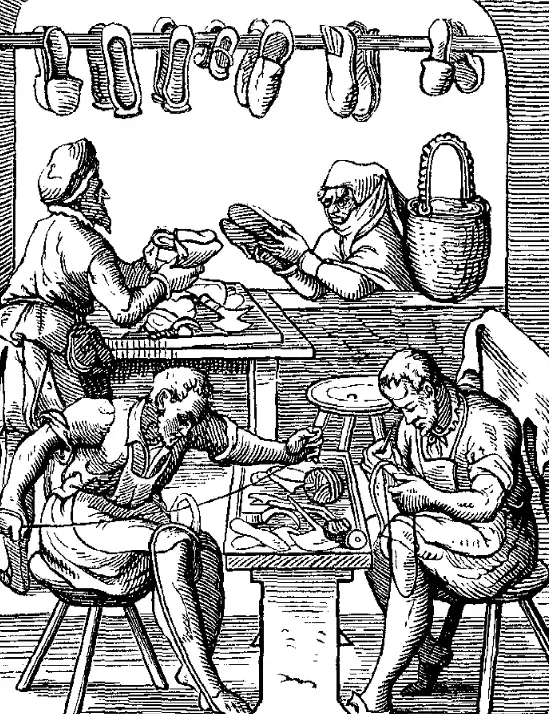

羅馬帝國滅亡之後歐洲進入了中世紀。此時的歐洲是一個多元社會。國王貴族的世俗權力,封建領主們在地方上的權力,教會的權力,行會的權力,這些人交織在一起,相互制衡,誰也無法一家獨大,而針對窮人的救濟也是其中一些組織能夠凝聚人心的重要手段。其中,許多行會的首要宗旨就是“互助”,在行會中如果有人生活困頓,那麼行會有義務幫助不幸者。

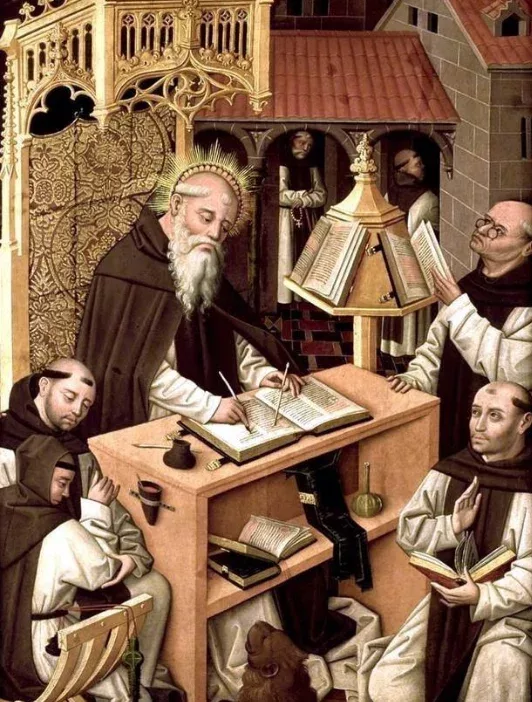

比如14世紀英國林肯郡的裁縫行會中就規定,行會中任何成員陷入貧困時,他每週都可以從行會領取七個便士以維持生計。而如果行會當中果然有人貧病交加而死,連葬禮都辦不起的,那麼行會給解決這個問題。除了行會,基督教的教義也在大力提倡極貧濟困,而且幫助窮人也有助於教會擴大影響力,所以不管是哪個宗哪個派的教會,都有賑濟窮人的舉措,這其中最典型的就是養老。

中世紀後期有不少老人選擇把自己的全部財產捐獻給修道院,以此換來修道院的贍養,這也是某種程度的養老保障了。而對於一無所有的貧苦農民來說,修道院給的施捨是他們活下去的唯一依靠。當時歐洲各國都有不少喪偶的守寡老婦,修道院會給他們的鄰居一些救濟金,讓這些貧苦的老人能夠活下去。在相當長的一段時間裏,教會的力量成了歐洲濟貧的中堅所在。

儘管教會勢力龐大,但當時整個社會經濟條件非常差,窮苦人的數量仍然遠遠超過了教會和行會能夠負擔的極限,比如說17世紀初的時候,巴黎整個城人口有十萬,其中有三萬是乞丐,這些人容易成爲瘟疫傳染源,也是社會的巨大不穩定因素。這個時候幫助貧困人口就成了世俗國家政權必須來負起責任的事情。

一開始,統治者們把流浪漢和貧病交加的弱勢羣體當成是社會的負擔,1530年英國都鐸王朝愛德華六世統治時期通過了《流浪者法案》。這個法案關注的不是怎麼幫助窮人,而是規定乞丐該怎麼被狠狠懲罰,比如他們如果犯罪了,受到的鞭打要比普通人更狠。但是如果實在沒辦法,只能乞討度日,這個法案也規定他們可以在地方官允許下乞討。甭管怎麼說,它至少部分允許走投無路的窮人得到官方欽定而乞討,因此這個法案也被認爲是英國第一部“部分給予窮人救濟”的法案。

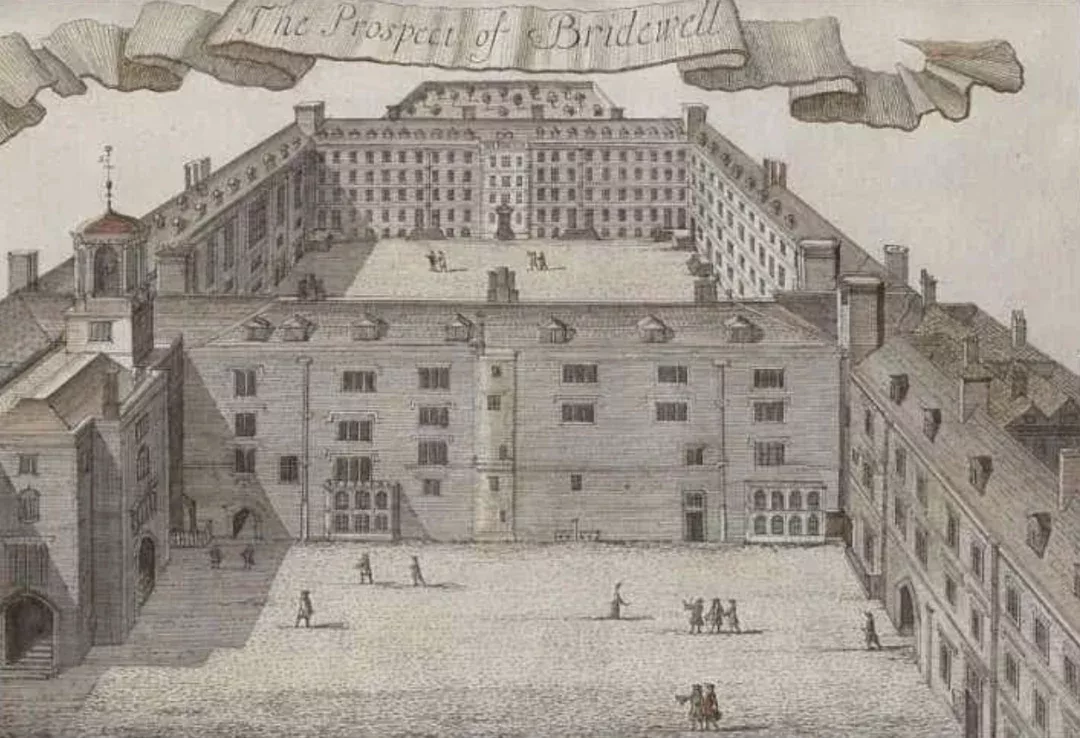

無獨有偶,17世紀的法國國王們也持有類似的看法,1656年,太陽王路易十四頒佈敕令,建立巴黎總收容院,凡是在巴黎大街上的乞丐都得被抓進這裏做工,在弓箭手的監視下自食其力。太陽王聲稱“乞討和懶散是一切騷動、混亂的源泉”,所以不但自己要當大善人把乞丐關進收容院,那些在街上看到乞丐忍不住給一兩個子兒的,一旦被發現也得被處以鉅額罰金。

後來法國全國鬧饑荒,大量災民湧入巴黎,這誰也遭不住啊,路易十四下令把這樣的收容院在全國推廣。到了17世紀末,法國全國有大大小小三四十家收容院,而這樣的收容院制度也被推而廣之,後來成了歐洲很多國家的標配。

從表面上看,這些收容院解決了窮人問題,但是如此收容院制度問題非常大,首先身在其中的貧苦人的境遇,基本上可以用生不如死來形容,關於這個,狄更斯的小說《霧都孤兒》寫的相當逼真,最關鍵的是,一旦接受這樣收容所的所謂“救濟”,就必須以喪失個人聲譽、人身自由和政治權利爲代價。因此,當時有些貧民寧可餓死,也不肯入院接受救濟。

其次,哪怕是這樣不是人呆的地方運作起來也得有經費,隨着18世紀以後世俗政府的權力越來越大,它們要負擔的責任也越來越大,這些收容所需要相當大的一筆資金進行運作,而工業革命又產生了新一批的窮人,長此以往這就是個無底洞。可是,如果不對窮人進行最起碼的救濟,他們參與之下爆發的革命會有怎樣的後果,在18世紀末和整個19世紀已經很清楚地顯現了出來。之前提到過鐵血宰相俾斯麥在德國統一之後大搞福利保險事業,初衷就是怕社會底層鬧革命。所以政府出面救濟窮人是必須的,所要做的就是方式方法的優化。

隨着啓蒙運動和人本主義的發展,救助窮人這件事情也被賦予了新的意義。在這個領域,英國是個典型的案例。直到20世紀初,他們的窮人救濟還是集中在收容院,而到了1908年,英國通過了《老年年金法》,規定政府有責任爲年滿七十週歲且收入低於一定水平的老年人提供生活保障。第二年,英國提出了“公共援助”這個新概念,主張徹底廢除以懲戒窮人爲主要目的的《濟貧法》,代之以合乎人道主義精神的公共援助。

如此理念也成爲西方近現代福利制度的底層邏輯,所謂濟貧絕不是把窮人關起來發善心,而是儘可能用多種途徑解決窮人的後顧之憂。當然,這個過程光有政府肯定是不行的,過去的教會行會依然發揮着巨大的作用,而19世紀之後成立的各種國際非政府組織也投入其中,比如紅十字會,等等等等。這些要素構成了現代社會濟貧濟困的基本框架,並一直持續到了今天。

縱觀歐洲幫助窮人的歷史,我們不難發現任何一個單一的組織都不能把這件事做好,而且他們在這個過程中也走了不少彎路,留下了不少悲慘的故事。但是歐洲的特點在於整個社會能夠大體維持着多元化的格局,所以賑濟窮人也會有多種解決方案的競爭互補,正是這樣的競爭互補,才造就瞭如今福利社會的基石,至少他們的學費沒完全白交,這也是歷史的幸事了。