提起外交,各位可能會想到懟天懟地懟空氣的戰狼式外交,然而外交場合始終不是打打殺殺,最後還是得講究人情世故,既然是人情世故就免不了有禮物相贈,所贈的禮物要麼是價值連城的精美工藝品,要麼是土特產,其中動物作爲土特產之一,就難免的會被當成禮物互相贈與,發展到今天已經成了一種習慣。

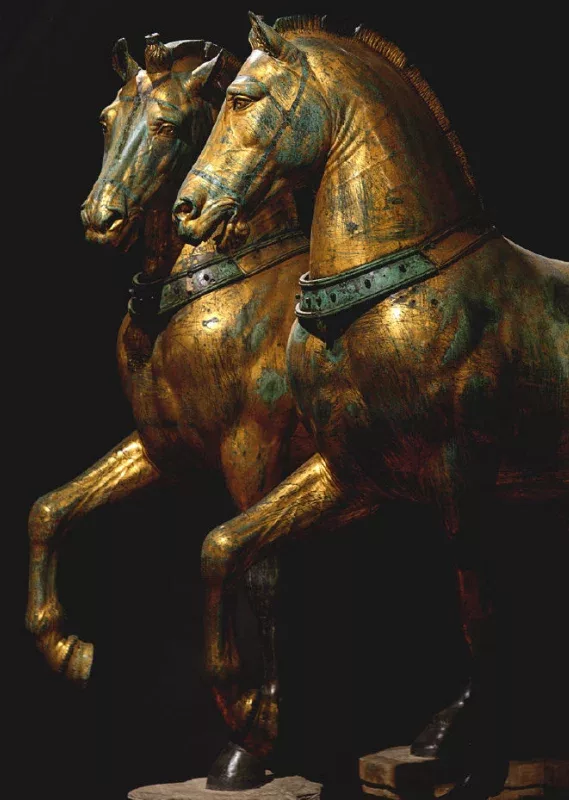

在古希臘時代人類就已經有了贈送動物當國禮的習慣,其中最常見的就是馬匹,因爲馬很常見,好馴化也好養活,拿來作爲國禮非常方便,同時馬又不便宜,飼養成本高,作爲禮物也不失體面。這個時代的“國禮馬”通常都不是戰馬,戰馬是各國戰略武器,拿出來就有秀肌肉的意思,因此拿來做禮物的一般是比賽的馴馬。

此後用馬做國禮幾乎成了人類的外交共識,西域諸國每次到漢朝朝貢,漢朝君臣最在意的就是帶了幾匹馬,用來改良本地馬種。14世紀天主教在元朝廣泛傳播,統治者自己不但信天主教,還允許教宗在中國派遣大主教,1336年元順帝派遣16人組成大元帝國專使團,持國書出使天主教廷覲見教皇本篤十二世,要求在元朝境內增派傳教士。看到元朝人如此虔誠,天主教廷欣然接受這一請求,派遣傳教士來華,爲了向元朝方面釋放善意,天主教廷決定帶些國禮。

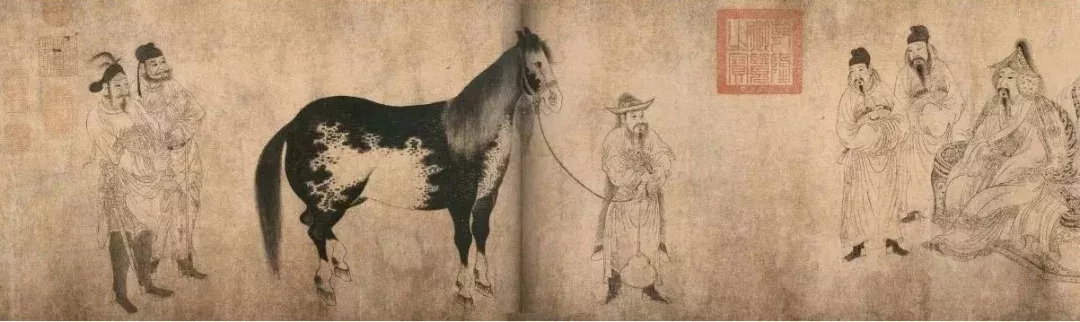

此時教廷不在羅馬,而在法國小鎮阿維尼翁,法國國王腓力四世動用武力強行將天主教中樞搬遷至此,此後幾十年教會都唯法王馬首是瞻。阿維尼翁的一個土特產是馬,直到今天還有阿維尼翁馬文化節,於是教會使團帶來一匹通體純黑,馬蹄雪白的寶馬進獻給元順帝。元順帝命令文學侍從之臣賦詩作畫,以記其盛況,一批馬屁文人寫下了《天馬贊》、《天馬賦》等文章,還有宮廷畫師作《佛郎國獻馬圖》,流傳至今。

法國人不但送馬,也喜歡收馬,在奧斯曼帝國崛起時,他們會把戰馬作爲國禮送給其他國家元首,由於法國和奧斯曼並不接壤,於是在遠交近攻戰略的指導下,兩國就成了往來最密切的對象,一時間法國御林軍的馬棚裏充斥着中東馬。等法國大革命爆發後拿破崙上臺,他同樣堅持與奧斯曼帝國的交好政策,兩國之間互贈馬匹相當頻繁,其他國家諸如西班牙也喜歡向法國皇帝送馬,1804年法國與西班牙組成聯盟,西班牙國王卡洛斯四世帶了幾匹馬作爲覲見國禮,考慮到拿皇陛下不缺馬,光送這東西體現不出來自己的忠誠,於是卡洛斯四世找到拿破崙的宮廷畫師雅克·路易·大衛,讓他幫忙再畫幅畫,能體現出拿破崙威猛的那種,雅克·路易·大衛經過冥思苦想,奮筆疾書將作品完成,即《拿破崙翻越阿爾卑斯山》。

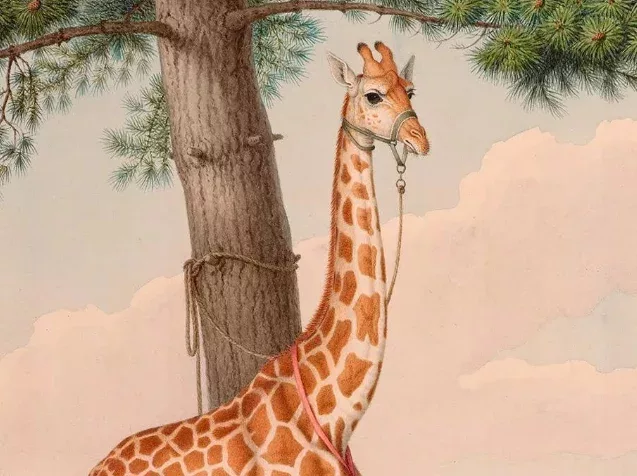

在拿破崙時代歐洲大陸正處於全球殖民時期,相比於隨處可見的馬,統治者更喜歡帶有異域風情的動物,其中長頸鹿是他們的最愛。歐洲人最早接觸到長頸鹿是羅馬帝國時代,等帝國崩潰後就再也沒見過長頸鹿的蹤影,直到文藝復興時期佛羅倫薩公爵,也就是大名鼎鼎的美第奇家族和中東經商,點名要埃及的長頸鹿,沒想到這頭鹿到歐洲僅僅三個月就一不小心扭斷了脖子。

等到歐洲人下一次接觸長頸鹿已經是1824年,也是一次很偶然的外交機會,當時奧斯曼帝國已經走上下坡路,他們統治下的希臘人發起民族解放運動,他們的獨立是有英國、法國等境外勢力幹預的,奧斯曼蘇丹不敢怠慢,就下令讓名義上歸他領導,已經事實上獨立的駐埃及總督穆罕默德·阿里進駐希臘。阿里要是出兵,歐洲列強那邊得罪不起,要是不出兵,架不住奧斯曼蘇丹答應給他是實在太多了。於是阿里委派三隻長頸鹿擔任外交官,用來緩解列強們的情緒,三隻長頸鹿分別送給法王查理十世、英王喬治四世和奧地利皇帝弗朗茨二世。

在收到國禮後,各國也默許了阿里的出兵行動,希臘軍隊節節敗退,直到1827年英法俄纔再次出兵保障希臘獨立。在這之前的兩年他們都一門心思看長頸鹿去了,因爲這幾頭鹿,當時的歐洲掀起了鋪天蓋地的“長頸鹿熱”:巴黎婦女模仿長頸鹿創造出長頸鹿髮型;倫敦最受歡迎的顏色的顏色是長頸鹿黃;長頸鹿瓷器和玻璃製品一起成爲家居裝飾;作曲家阿道夫·巴耶勒就主演了一部名爲“維也納的長頸鹿”的音樂劇;在維也納還有一架直立大鍵琴,因爲造型高聳被命名爲“長頸鹿鋼琴”。這幾隻外交禮物在死後都被製成標本永久紀念,畢竟歐洲人萬人空巷去追着一隻動物看的場景並不多見。

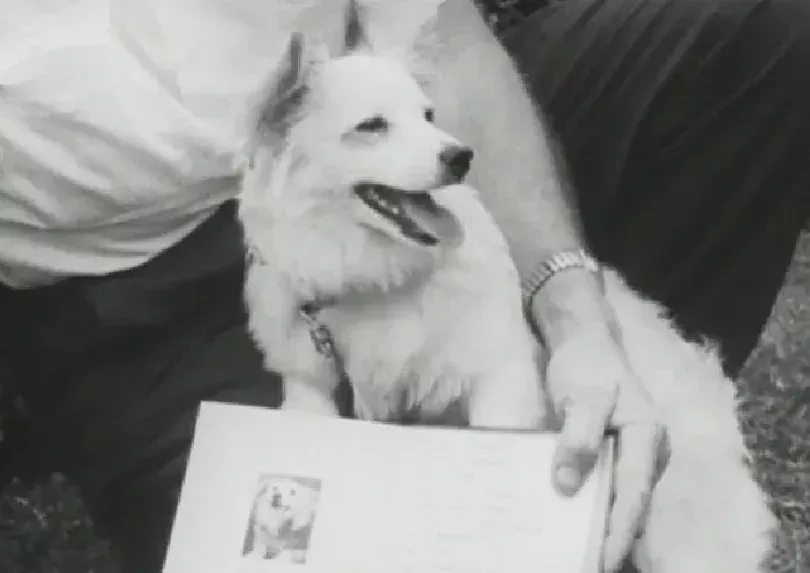

隨着科技的進步,外交場上也出現了有科技加成的動物,冷戰時期,美蘇關係雖然明面僵化,但蘇聯領導人赫魯曉夫和肯尼迪卻經常通信。爲了緩和蘇美關係,1961年,赫魯曉夫曾送給美國總統肯尼迪一條名叫“絨毛”的狗,這條狗來頭不小,絨毛的媽曾在1957年飛向太空,所以在肯尼迪看來,赫魯曉夫明面上是送禮物,背地裏這是在展示蘇聯的體制優越性,最終這條狗沒有爲緩和關係起到任何好作用,第二年古巴導彈危機爆發,全世界都跟着這兩位一起坐在覈戰爭的火藥桶上。

說了這麼多動物外交,當然最後離不開大夥耳熟能詳的熊貓外交,最早實行熊貓外交的是國民政府,1941年年末國民政府以宋美齡的名義向美國救濟中國難民聯合委員會表示,爲感謝抗戰以來美國人的貢獻,特將兩隻熊貓相贈,願中美兩國世代友好,美國友人能繼續援助。

當年11月宋美齡、宋靄齡姐妹帶着熊貓從香港出發,經過小半個地球在1941年12月底到達紐約,立刻在美國民衆中引發了巨大反響,同樣東亞國家,中國人送來的是大熊貓,日本人送來的是偷襲珍珠港,誰是好人誰是壞人一目瞭然,兩隻熊貓就這樣在特殊的時代背景下,爲抗戰事業做出了不可磨滅的貢獻。1946年,國民政府又向英國政府贈送了一隻大熊貓,開啓了大熊貓作爲國禮出國的歷程。

在外交場上很多時候都充斥着你爭我奪的算計,動物們出現後讓談判桌上就此多了幾分溫情,動物外交其實還是一個手段,本質基底還是通過這種方式爲本國爭取利益,如果把外交場當作自己宣泄情緒罵大街的場合,那就不用動物了,畢竟罵街還是人更在行。