江南的原力

“我想把小時候對蘇州的記憶融合進來,那時候我們會在船上買菜,在運河邊洗菜洗衣服。夏天會去河裏游泳,捉魚捉蝦。我喜歡雨後的小巷,常常想起陸遊的詩‘小樓一夜聽春雨,深巷明朝賣杏花’。水、小巷、街道與人的日常生活都是在一起的,這種生活狀態現在已經完全隔離開了。我們現在家就是家,從家裏出來就不屬於生活。我想記憶裏的感受在這個古城的酒店裏體現出來。”設計師張海華說。

在全長403米的大儒巷行走,很容易錯過「花漵」,在這處熙熙攘攘的旅遊街區裏,它過於隱蔽。推開古樸的門,一顆粉色紫薇開在牆邊,青苔上落滿花瓣,偶爾一片兩片悠悠閒閒地從枝頭飄下。玻璃屏風遮擋着眼前的景,只印着朦朧的光影,人的心也跟着寧靜了下來。

張海華的最新項目「花漵」,一處位於蘇州古城區大儒巷的精品酒店,與平江歷史街區僅幾步之遙。他將原先三棟單體民居,改造成江南圍合式院落建築。

作爲出生於蘇州的他來說,能夠以當代的設計爲古城帶來一處度假酒店,讓遊人感受真實的江南生活,是一種得償所願。在對昔日生活的回憶中,重新思考看不見的地方感,挖掘江南原初的生命力,對於思考設計脈絡又產生了深遠的意義。

01 舟行

明代畫家沈周說“吳之爲國水所涵”, 表達了吳地被水做環繞的狀態。從宋代到今天,蘇州的城市佈局基本沿革下來。民國時,蘇州陽澄吳江一帶仍有非常多的湖泊,這是蘇州地區特有的地貌,因此也會形成特殊的黃梅天。

從放大的平江圖上可以看到,蘇州特有的城市佈局——一條水路一條街的雙棋盤交通方式,人可以在路上走,也可以在水中行,產生了太湖流域文人畫家的一些特殊的生活狀態,“漁隱”,他們在水邊建一個小屋,生活其中。江上打到魚的人,通過窗戶就可將魚賣給他。在張海華的記憶裏,小的時候常常拿一個籃子去船上買菜。

舟行是傳統蘇州的重要交通方式之一。

在大堂一側張海華做了一個書房,有別於傳統思路的是,通過讓空間下沉,人回到了傳統文人在船中觀察事物的特殊高度,與戶外庭院景觀的距離大大拉近,親和度增強。

降低了高度後,從書房對視,是一個現代版的中堂,設計師用意大利Cassina的單椅和現代繪畫去還原古典的中堂。既是立體空間,又像是平面畫作,呼應了東方美學中的框景手法。

以“舟行”作爲觀看方式,整個庭院也意象化爲文人眼中太湖的地理景觀。元四家之一的倪瓚,傳說晚年居住在一個船上,船就在太湖裏遊蕩,漂到東他就在東邊畫,漂到西他就在西邊畫,他筆下的遠山正如太湖的三山島。庭院的設計靈感,來自於張海華常去的洞庭東山紫金庵門前的自然景觀。

東邊壘土成山與建築結合,種一棵烏桕樹,樹下搭了一處平臺,春秋季節這裏可以打坐寫字。整個庭院裏有七株洞庭碧螺春茶樹,潺潺的水流下也是當地最經濟的碎石片,水裏遊弋着一些野生小魚。這一處庭院不是精緻的江南園林的再現,更像是地理景觀的微縮。樓梯放在戶外,地形做了結合,就像往山上走的狀態,也是表達文人在行走中需要山和水的思考。

02 巷弄與光影

「花漵」因身處於歷史文化街區對建築外觀控制嚴格,保持了灰白色調,更多去還原了蘇州建築本身的特色、光影和內外的關係。

穿過庭院來到建築主體空間,張海華在中庭做了一處天井,這是江南建築常見的形制,也根植於張海華的記憶中。高聳的四面圍合的屋檐,天、地、人、建築融爲一體,兒時的夏天,天井裏有穿堂風很是涼快,大家坐在院子裏納涼聊天。

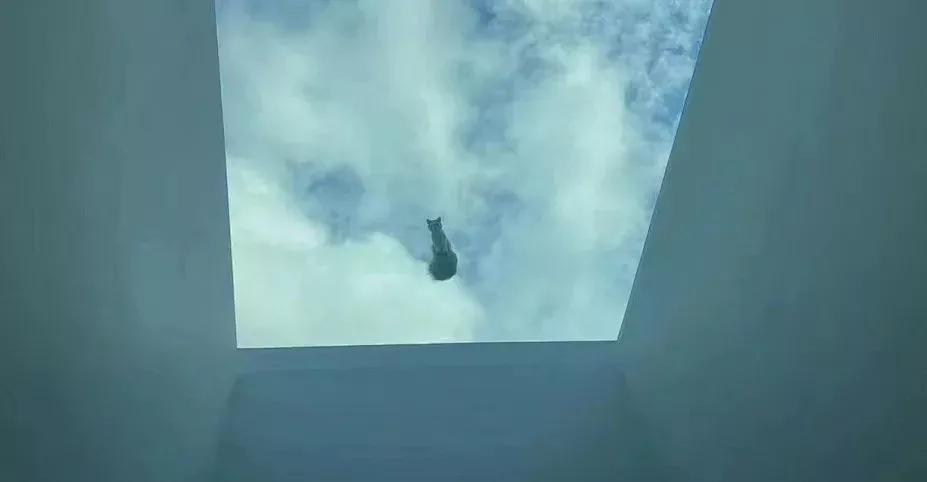

來到「花漵」的人總會自覺坐在天井抬頭看天,雲在天上流動,光影在牆面攀爬。某一天玻璃頂上來了一隻貓,它驚恐地趴在那看着屋子裏的人。下雨的時候,打開天井的火爐,頂上的玻璃映襯出來一朵唯美的火花,雨水滴落,水花火花交融在一起,回應了「花漵」這一名稱。

中庭的頂面,張海華將天窗抽象成一張羅斯科的畫,這種畫隨着光線,隨着雲的變化而變化。

“我想把江南特殊的光影運用到酒店裏來,江南的光是從建築的上面打下來的,既是明亮的,又是昏暗的,隨着光影的變化,像花朵在地面上移動的狀態,花朵是花窗投射下來的光線,花朵在地面上形成了流動感,就像花瓣在水中飄蕩的狀態。這是我對蘇州園林,蘇州建築的感知。”張海華說。

茶室空間的面朝庭院後退,退補的部分與花園形成整體,人可以坐在廊下感受自然。灰色的塗料讓空間進深變大,光線也由亮向暗逐漸減退。

在整個公共空間,張海華表達了多處與巷弄有關的設計。蘇州的小巷裏藏着最真實的人間煙火,長長窄窄、光線昏暗幽深,記憶中在小巷中行走的尺度印象尤其深刻,石板路走到盡頭就是河邊。有的巷子很高,但是很窄,天光從上面灑下來的時候,不是非常的強烈,它是柔和的,有陰影的。

在前廳通過庭院,廊道的石板延伸到戶外庭院的水邊;利用隔壁歷史建築的老牆,與酒店的新牆形成狹窄的通道,既可在內部觀看老牆斑駁的紋理,又可行走觸摸巷弄。不同的時空相連,新舊生活產生呼應。

“有一次我三點鐘的時候去看項目,一束光打過來。我覺得這邊要加個樓梯,正好把天光借上來了,上面正好是個平臺,後來就做了這樣的樓梯,上面有個狹窄的一個小口,像桃花源一樣,出去可以看到另外一片天地。”

03 把江南放進江南

肯尼思·弗蘭姆普敦評價安藤忠雄,積極的導入了現代主義的進步遺產,又與現代主義保持距離以呈現地域性。這也正是張海華想要在他的設計中表達的。把新的東西放到設計中,再把原初的江南生活、斑駁的建築、氤氳之下的自然美感,吸引到建築中來。

在張海華看來,和諧的自然狀態下江南建築是非常獨特的,能夠把外部和內部做一些連接,在功能、精神、時間和使用上做到統一,包括人在裏面虛無的、空靈的水墨畫的狀態,這些都是他在設計裏想思考的和表達的。

如果站在一個制高點去看更大的地理範圍,街巷、屋宇、河流、橋樑、園林、古井、古木等文化遺存,雅緻而多樣。等天光逐漸暗淡,光從白牆上逐漸消失,巷弄更加深沉,星星點點的光在民居里亮起。當遊人回到屋舍,街道清冷下來,某一時刻這暗下來的古城更具古意,彷彿穿越回千百年前的生活樣貌中。

「花漵」在回應着我們與古城的關係,在內,庭院強調了城市與山林的關係,更是喚醒在江南文脈之中人與自然的關係,對自然的敬畏和尊重。

園林、廳堂已經不再是傳統意義上的符號,他以個體的生活體驗、情感經歷爲依託,理性化、抽象化而來。通過當代的材料、技藝、傢俱實現空間的轉換與連接,它屬於所有人。

而在「花漵」周圍更大的地理範圍內,它也是一個新的空間實驗,即我們能在多深的程度上理解江南的原力,和從原力出發,與古爲新,去探索屬於當代人的設計。

THE DESIGNER

Z+H仁海設計

人文主義室內建築師

擅於高級酒店、私人住宅及藝術空間的設計與策劃。

從業20餘年,在客觀思辨西方設計與文化,

深入鑽研中國古典建築及美學精髓的前提下,

探索着中國傳統文化在當代空間裏的詩意轉化與表達。

曾獲《AD》“TOP100最具影響力建築師

英國FX室內設計大獎

瑞士BLT建築設計獎

德國iF設計獎

……